Император-рыцарь — Фридрих Барбаросса: легенда рыжей бороды

Краткое содержание:

Император Фридрих I Барбаросса — культовая историческая фигура. Именно его именем был назван план «молниеносной войны» против СССР. Говорят, Барбаросса спит в скале и выйдет оттуда, когда Германская империя возродится.

Кем был Фридрих Гогенштауфен?

Королевство Германия в XII веке было одной из самых могущественных держав Европы и ядром Римской империи. Именно так современники называли союз Итальянского, Германского и Бургундского королевств, прежде чем он стал Священной Римской империей в 1254 году.

Фридрих Барбаросса: легенда рыжей бороды

Власть в нем прочно держали знатные рода, из которых избирался король. Отцом Фридриха был герцог Швабский Фридрих Одноглазый из рода Штауфенов, а матерью Юдифь Баварская, происходившая из не менее знатного рода Вельфов. Король Германии Конрад III был ему дядей.

Как и все мальчики в знатных семьях того времени, он учился фехтованию, верховой езде, занимался охотой и сопровождал в походах отца. Несмотря на покровительство искусствам, он до конца своей жизни оставался неграмотным и так и не научился читать и писать.

По воспоминаниям современников, юноша обладал от природы крепким здоровьем и телосложением, умел вести беседу, чтил рыцарский кодекс и слыл знатоком в военном деле. В 25 лет он принимает участие во Втором Крестовом походе, окончившемся неудачно. Для Фридриха это была отличная школа, в которой он приобрел и военный, и политический опыт. Предводитель похода король Конрад III заметил его, и когда в 1150 году его собственный сын Генрих погиб, назначил своим преемником. Коронация нового немецкого правителя прошла во Франкфурте 4 марта 1152 года.

Первые шаги и войны императора

Избранный королем немецкой знатью, Фридрих Барбаросса хотел еще больше укрепить свою власть: для этого ему была необходима корона императора, по традиции вручаемая в Риме папой.

Усмирив в Германии непокорных вассалов, молодой король мог собрать довольно значительную по численности и хорошо снаряженную рыцарскую армию, готовую к походу на Рим. Города северной Италии и римские горожане стали главными его противниками в долгих войнах уже после имперской коронации 1155 года.

Всего император совершил шесть Итальянских походов. Не случайно, именно итальянцы, уже после смерти Фридриха, дали ему прозвище Барбаросса (по-итальянски barba – борода, rossa – рыжая). Политика в Италии не всегда была мягкой. Так, в 1162 году он разрушил полностью Милан, а оставшихся жителей расселил по четырем соседним деревням.

Фридрих Барбаросса довел до совершенства тактику рыцарского войска. Ядро его армии составляла тяжеловооруженная рыцарская кавалерия. Именно ей отводилась главная роль в бою – прорвать строй неприятеля, конного или пешего, и разбить его основные силы. Пехота, в основном состоявшая из крестьян, в это время сковывала его фланги и добивала оставшихся.

Однако такая тактика срабатывала не всегда – в 1176 году Фридрих, встретившись с ополчением северо-итальянских городов при Леньяно, не смог прорвать во главе тяжеловооруженной конницы строй горожан-пикинеров, был выбит из седла и чуть не погиб. Весть о его «смерти» вместе с ударом брешианской конницы во фланг посеяла панику в рядах немецкого войска. Битва была проиграна, что, впрочем, не помешало Барбароссе оставаться одним из лучших полководцев Средневековья.

Крестовый поход

Уже в старости могущественному правителю Фридриху Барбароссе представился еще один шанс проявить качества настоящего христианского рыцаря. В 1187 году султан Салах-ад-Дин разбил войска короля Иерусалимского и захватил Гроб Господень. В Крестовый поход, третий по счету, отправились монархи сильнейших государств Европы – французский король Филипп II, английский – Ричард I, уже при жизни прозванный Львиное Сердце и германский император Фридрих Барбаросса.

Последний был намного старше своих соратников и сбор войска занял у него меньше времени. К тому же германский император обладал властью и деньгами для организации похода, был уверен в себе и не обращал внимания на политические интриги.

11 мая 1189 года войско Фридриха Барбароссы выступило из Регенсбурга. Сам он был единственным европейским правителем, принимавшим участие в Крестовом походе второй раз. Однако при подходе к Константинополю выяснилось, что император Византии Исаак II на деле не расположен помогать крестоносцам.

Преодолевая препятствия, войско переправилось в Малую Азию и разбито сельджуков у Икония, где, по словам хрониста, Фридрих сражался как лев. Но движение войска к Иерусалиму остановила внезапная смерть императора.

Загадка смерти

Гибель Фридриха Барбароссы покрыта тайной. Традиционно считается, что он утонул при переправе в реке Салеф в Армении (современная Турция). Однако уже современники императора высказывали сомнения в этой версии. Император умел хорошо плавать и рядом с ним были его воины.

Есть и другая версия, что император остановился отдохнуть на берегу реки и решил освежиться в ее водах. Но вода оказалась очень холодной и может судорога, а может и желание искупаться сразу после обеда, стали причиной смерти почти семидесятилетнего Барбароссы.

Как бы то ни было, смерть предводителя заставила многих крестоносцев повернуть назад. А те, кто остались, борясь с болезнями и сельджуками, оказались неспособны отвоевать Иерусалим. Судьба тела императора также неизвестна. Его забальзамировали, чтобы доставить в Германию, однако на родину оно возвращено не было. Это породило в умах почитателей императора много легенд.

Легенды о Барбароссе

Фридриха Барбароссу знали, уважали и боялись современники и их потомки. Но легенда о нем появилась только после правления его внука – Фридриха II, в середине XIII столетия. Во многом из-за того, что последнему удалось все-таки освободить Иерусалим от неверных. Образы Фридрихов в народной памяти смешались (вспомним, как слились фигуры Владимира Святого и Владимира Мономаха в былинном Владимире Красно Солнышко). Уже в конце Средневековья распространилась легенда, что Фридрих Барбаросса не умер, а спит в таинственной горе. Чаще всего называлась гора Кифхойзер в Тюрингии.

По легенде, император сидит за столом, а его длинная рыжая борода обвивает стол. Время от времени Барбаросса просыпается и посылает двух воронов посмотреть, утихли ли ссоры в Германии. Когда это произойдет, а борода обовьется вокруг стола три раза, то император восстанет и своей рукой наведет порядок.

Распространению этой легенды и ее литературной обработке мы обязаны во многом немецким романтикам – ученым и писателям, активно собиравшим памятники старины в XIX веке. В их числе были и знаменитые братья Гримм. Созданный ими идеальный литературный образ заслонил истинное лицо императора – представителя своего времени и своего сословия. Фридрих Барбаросса был рыцарем, грубым с крестьянами и куртуазным среди придворных, безрассудно храбрым в битве и коварным в переговорах, хитрым политиком и умелым, расчетливым полководцем.

Источник статьи: http://www.9111.ru/questions/7777777771066791/

СЛАВЯНЕ

Перун Сварожич

Перун – славянский Бог Грозы, Бог грома и молнии. Его представляли себе немолодым разгневанным мужем с рыжей клубящейся бородой. Сразу отметим, что рыжая борода – непременная черта Бога Грозы у самых разных народов. В частности, рыжебородым считали своего Громовержца (Тора) скандинавы, соседи и родственники славян по индоевропейской семье народов. Надо ли говорить, что огненно-золотой цвет бороды Бога Грозы отнюдь не случаен!

Волосы же Бога Грозы уподоблялись грозовой туче. Скандинавские сказания отмечают, что разгневанный Тор «потрясал волосами». Какого цвета были волосы у Тора, определённо не сказано, а вот у славянского Перуна они действительно как грозовая туча – чёрно-серебряные. Недаром изваяние Перуна, стоявшее некогда в Киеве, описано в летописи так: «Голова серебряна, ус злат». Славяне видели своего Бога мчащимся среди туч верхом на коне либо в колеснице, запряжённой крылатыми жеребцами, белыми и вороными. Между прочим, сорока была одной из птиц, посвящённых Перуну, именно из-за своей чёрно-белой окраски.

Имя Перуна очень древнее. В переводе на современный язык оно означает «Тот, кто сильно бьёт», «Разящий». Некоторые учёные усматривают связь имени Бога Грозы с такими словами, как «первый» и «правый». Что касается «первого», то Перун действительно был главнейшим Богом в языческом пантеоне Киевской Руси и, вероятно, старшим сыном Сварога. Не лишено смысла и сближение его имени с «правым». Перуна считали наши предки учредителем нравственного закона и самым первым защитником Правды.

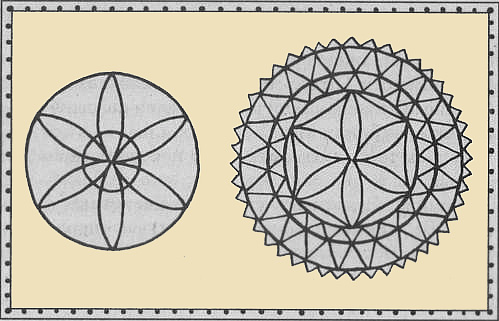

Громовый знак.

Изображения с донца прялки и матицы избы. XIX век

Отчаянно гремит по неровностям туч несущаяся Перунова колесница – вот откуда гром, вот почему он «прокатывается» по небесам. Впрочем, на сей счёт бытовали разные мнения. Ещё говорили, что гром и молния – эхо и отблеск ударов, которыми Перун награждает небесного Змея, стремящегося снова ограбить Богов и людей – похитить Солнце, скот, земные и небесные воды (об это вечном сражении будет подробнее рассказано в главах «Змей Волос» и «Звёздный мост»). А в отдалённой древности полагали, что на самом деле гром – это «клич любви» на празднике свадьбы Неба с Землёй: известно же, как хорошо всё растёт после грозы.

Согласно некоторым источникам, молнии у Перуна были двоякого рода: лилово-синие, «мёртвые», разящие насмерть, и золотые, «живые», созидающие, пробуждающие земное плодородие и новую жизнь.

Давно замечено, как чист воздух и как легко дышится, когда отгремела гроза. Славяне-язычники и этому нашли объяснение. Всё дело в том, говорили они, что нечистая сила в страхе разбегается перед гневом Перуна, прячется в норы и долго ещё не смеет высунуться наружу!

Перун, в большой степени «ответственный» за плодородие, имеет особое отношение к хлебу. Сохранилась легенда о том, как некая неразумная женщина отправилась в поле работать в праздник Перуна (20 июля), чего по обычаю делать было нельзя. Рассердившийся Перун сдержал поначалу свой гнев. Но когда ребёнок, оставленный на меже, обмарал пелёнки и мать вытерла его пучком хлебных колосьев (по другой версии, осквернению подвергся кусок печёного хлеба) – беда разразилась: поднялся вихрь и унёс в тучу весь урожай. Часть его всё-таки удалось отмолить обратно, но «стоколосым» (по сотне колосьев на каждом стебле) хлеб никогда уже больше не родился.

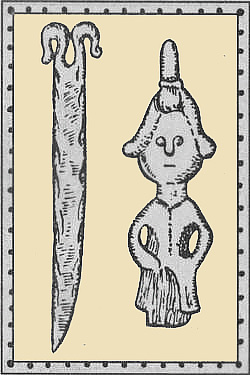

Жреческий нож и бронзовый идольчик

С громом небесным связана и легенда о происхождении жемчуга. Славяне считали, что он зарождается из отражения молнии, запечатлённой в глазах моллюска-жемчужницы в момент, когда тот испуганно захлопывает створки раковины при виде грозы.

Оружием Перуна первоначально были камни, в дальнейшем – каменные топоры и наконец – золотая секира: Боги «прогрессировали» вместе с людьми. Топору – оружию Громовержца – с глубокой древности приписывалась чудесная сила. Топором ударяли по лавке, на которой кто-нибудь умер: полагали, что тем самым будет «подсечена» и изгнана Смерть. Топор крест-накрест перебрасывали через скотину, чтобы она не болела и хорошо плодилась. Топором чертили над больным Солнечный Крест, призывая на помощь сразу двоих братьев-Богов. А на лезвиях топоров часто выбивали символические изображения Солнца и Грома. Подобный топор, всаженный в дверной косяк, был неодолимым препятствием для злой нечисти, стремящейся проникнуть в человеческое жильё. Поистине не перечесть обычаев и поверий, связанных с топором. Даже всем известный «куриный бог», камешек с отверстием посередине, который заботливые хозяева посейчас стараются повесить в курятнике, – не что иное, как воспоминание о древнем каменном топоре, одном из символов языческого Бога Грозы.

Другой символ Перуна – так называемый громовый знак, похожий на колесо с шестью спицами. Учёные полагают, что древние люди использовали здесь форму снежинки, ведь святилища Перуна устраивались как можно ближе к тучам и Небу – на вершинах гор (во всяком случае, на самых возвышенных местах), где раньше всего появляется снег. Этот знак до сих пор можно видеть на избах старой постройки. Его резали и для красоты, и из чисто «практических» соображений – в качестве громоотвода.

Когда у славян появились князья и боевые дружины, Перуна стали считать покровителем воинов. Поэтому некоторые исследователи теперь пишут, будто Перун – исключительно «дружинно-княжеский» Бог, вовсе не популярный среди простого народа. Вряд ли это было действительно так! Ведь гроза – не только небесная битва, она необходима и пахарю, ждущему урожая. А главный подвиг Перуна как раз и состоял в том, что он вернул Земле плодородие, вернул Солнце и дождь.

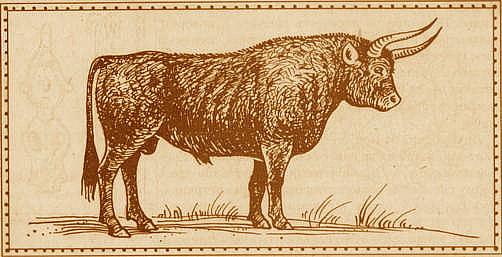

Тур.

(Bos primigenius)

Перуну было посвящено животное – дикий тур, огромный, могучий лесной бык. К сожалению, в дикой природе последний тур был убит ещё в 1627 году и до наших времён дожили лишь прирученные потомки туров – домашние быки и коровы. Туры отличались от них размерами: бык достигал в холке почти двух метров – и ещё цветом: быки были чёрными, с белым «ремнём» – полосой вдоль хребта, а коровы-«турицы» – гнедыми (тёмно-рыжими с чёрными хвостами). Тур был куда агрессивнее самого злого домашнего быка. Хищные звери против него были бессильны, а у людей охота на тура считалась подвигом. Люди верили, что Перун, гуляя по белому свету, охотно принимает облик лесного быка. А 20 июля (мы помним, что это праздник Перуна) туры якобы сами выбегали из леса и позволяли себя заколоть для священного пира. Позже, когда люди прогневали чем-то Богов, туры перестали появляться, и по деревням специально откармливали жертвенных быков. Эта традиция ещё в прошлом веке неукоснительно соблюдалась во многих местах. Только теперь языческий пир устраивали возле церкви, и христианский батюшка его освящал.

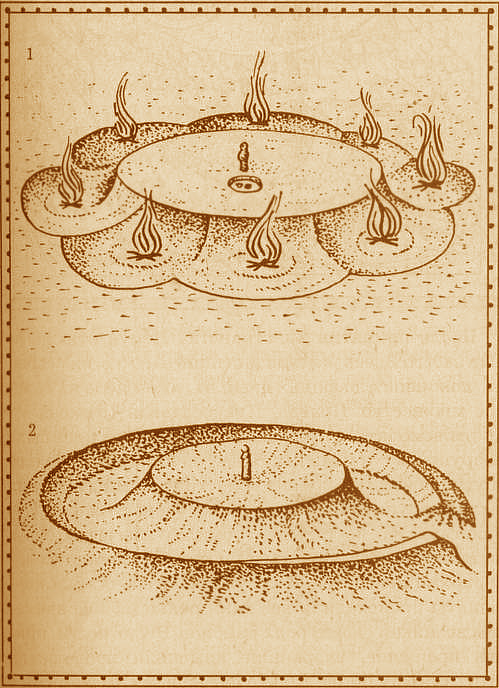

1. Святилище Перуна около Новгорода. Реконструкция.

2. Красногорское святилище. Реконструкция

Есть у Перуна своё дерево – дуб, есть и любимый цветок, который в Болгарии до сих пор зовут «перуникой». У него шесть лилово-голубых лепестков (громовый знак!), поросших золотистыми волосками (молния!). Он расцветает весной, когда гремят первые грозы. Цветок этот очень красив, и мы зовём его ирисом – по-гречески «радужным», потому что различные сорта ирисов бывают самого разного цвета. Научное, латинское название перуники – Iris Germanica.

Святилища Перуна устраивались под открытым небом. Они имели форму цветка; в тех святилищах, что раскопаны археологами, «лепестков» обычно восемь, но в древнейшие времена, по мнению учёных, их было шесть. «Лепестки» представляли собой ямы, в которых горели неугасимые священные костры. Посередине ставилось скульптурное изображение Бога. Теперь слово «идол» имеет в нашей речи несколько презрительный оттенок (вспомнить хотя бы «идолище поганое»), приходится иногда даже слышать, будто древние славяне «верили в идолов». Но это всё равно что утверждать, будто христиане «верят в иконы». Перед изображением Бога помещался алтарь, обычно в виде каменного кольца. Туда складывали приношения, проливали жертвенную кровь: чаще всего – животную, а если народу грозило серьёзное несчастье – то и человеческую. Жизнь во все времена считалась священным даром Богов: человеческое жертвоприношение было чрезвычайным, исключительным актом. И надо ещё учитывать, что, по утверждению учёных, человек, назначенный в жертву, вовсе не обязательно заливался горькими слезами и пробовал убежать. Жертвы бывали и добровольными: человек уходил к Богам, чтобы поведать им о нуждах своего народа, попросить помощи, отвести беду – как мы бы теперь выразились, «закрывал собой амбразуру».

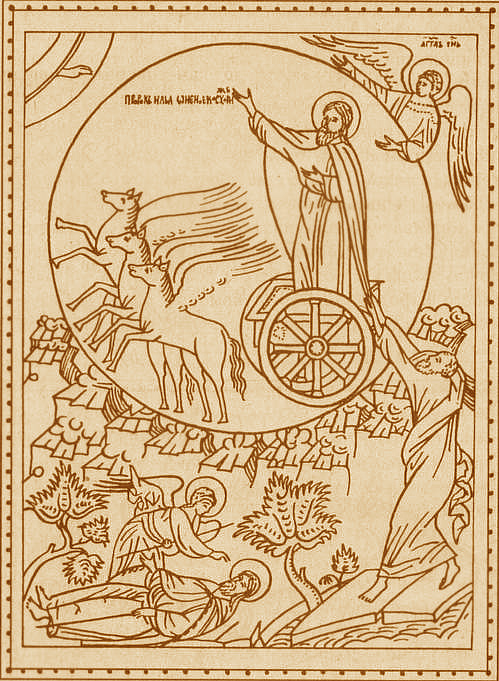

Огненное восхождение Ильи Пророка.

С иконы XVI века.

Здесь Илья Пророк удивительным образом напоминает громовержца Перуна.

После принятия христианства Перун отнюдь не был забыт. Здесь рассказано лишь о немногих обычаях, доживших до наших дней; на самом деле их великое множество. Правда, Православная Церковь запретила молиться прежним Богам, и святилища были разрушены с той же ненужной жестокостью, с какой спустя почти тысячу лет воинствующими атеистами были разрушены церкви. Однако учёные говорят, что христианство не только «громило» язычество, но и пыталось мирно ужиться с ним, подчинив своей иерархии ценностей. Не случайно особо острые конфликты происходили всё-таки редко, ибо со временем возникал своего рода симбиоз. В частности, приняв крещение, вчерашние язычники продолжали чтить старых Богов, только под новыми именами. Вот и Перун «передал» многие свои качества Илье Пророку, одному из самых почитаемых христианских святых. Другой «наследник» Бога Грозы – святой Георгий, змееборец, что так гордо скачет на белом коне по гербу Москвы. Прерывать традиции слишком опасно. Умные люди понимали это во все времена, в том числе и тысячу лет назад.

Источник статьи: http://www.ruistor.ru/slavyane_yazychestvo_019.html