- «Бог создал человека бородатым»: почему мужчины на Руси не брились

- Чтобы попасть в Царствие Небесное

- Чтобы показать свою силу

- Чтобы сохранить свое достоинство

- Чтобы подчеркнуть свою русскость

- Для гармонии

- Для независимости

- Для мужественности

- История бороды и причесок на Руси

- О бородах, безумии и брадобрее из Литвы

- Ножницы — шуту!

- Конский навоз как средство от запоя

- Вместо горшков и огурцов — модные салоны

- Русские не сдаются

- Первый прейскурант

- Борода при иване грозном

- На Руси с «погаными» не роднились

- За бритье бороды – в еретики

- Светский брак — не брак

- Купцы роднились только «со своими»

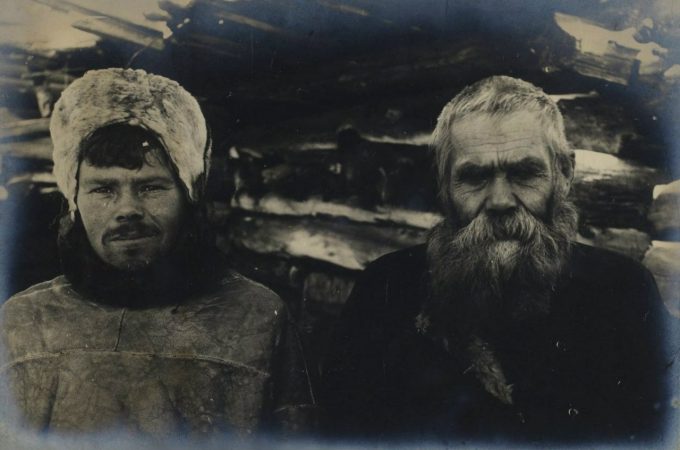

- И в Сибири русский оставался русским

«Бог создал человека бородатым»: почему мужчины на Руси не брились

Сила Руси – в её народе. Сила народа, по крайней мере, мужецкого пола, – в его бороде. Так для чего же русскому человеку нужна была хорошая растительность на подбородке?

Чтобы попасть в Царствие Небесное

Патриарх Адриан в конце XVII века написал: «Бог создал человека бородатым: только коты и псы не имеют ее». Все «скобленные» взрослые мужи без разбора отлучались от церкви. Связано это было с тем, что согласно преданию Православный человек должен был по наружности соответствовать образу Христа. Так что гладковыбритым мужчинам вход в Царствие Небесное был заказан.

Чтобы показать свою силу

На Руси мужчин встречали не по одежке, а по бороде. Ее густоте и окладитости. Густая растительность считалась внешним отражением хорошей породы человека, и его мужской силы.

Люди с плохо растущей бородой признавались чуть ли не вырожденцами. Безбородые, как правило, оставались в бобылях.

Чтобы сохранить свое достоинство

Честь у русского человека находилась в бороде. Ущерб, нанесенный растительности на подбородке, являлся тягчайшим преступлением против личности. Еще Ярослав Мудрый установил штраф за выдранные волосы в бороде.

За вырванный клок провинившийся должен был заплатить государству 12 гривен. При Иоанне Грозном опальные бояре подвергались позорной гражданской казни: у них выщипывали волосы из бороды. Смыть такой позор можно было только в монастыре или подвигом на войне.

Чтобы подчеркнуть свою русскость

Борода считалась даром Господа. И русский народ по этой части был весьма одаренным. Борода была нашим национальным достоянием, которое оберегалось в том числе негласными уставами не вступать в браки с инородцами. Особенно с теми, которых природа не наделила густой растительностью на лице.

Согрешивших с «басурманами» легко узнавали по потомству, а точнее – по «козлиным», редким бородам. Несчастных «награждали» статусом «ублюдок» (от слова блуд), и нужно было приложить не мало усилий, чтобы стать полноправным членом общества.

Для гармонии

Борода для русского человека была не только честью и совестью, но и балансиром в жизни. Утрата волос на бороде непременно сказывалась на судьбе человека. К случайно вырванным клокам и выпавшим волосам на подбородке относились весьма серьезно: «облысевший» мужчина, как правило, шел на исповедь, а затем садился на строгий пост.

Люди же, которые добровольно избавлялись от бороды, считались одержимыми. Простые люди сторонились их, чтобы не заразиться бесами. Но самым страшным было для русского человека, когда «скоблился» царь. Это воспринималось в народе национальной катастрофой.

Для независимости

В XIX веке борода воспринималась признаком вольнодумства. Не вызывали подозрений бороды у священников, старообрядцев, купцов. Разночинцы же, отпускавшие бороды расценивались как потенциально опасный, ненадёжный элемент.

В советскую эпоху борода была атрибутом зажиточного крестьянина, священника или академического ученого, а позднее также поклонников подозрительных интеллектуалов вроде Хемингуэя или неформатного Высоцкого.

Таким образом, можно утверждать, что ношение бороды — своего рода нонконформизм, показывающий независимость взглядов её «хозяина» и даже его революционный настрой. Достаточно вспомнить бородатых вождей мировых революций.

Для мужественности

Во все времена борода была признаком мужественности и зрелости. Безбородому мужчине даже отказывали в благословении и не пускали на поле боя.

Ну а сегодня борода снова в моде — главное, чтобы она была ухоженная и опрятная.

Источник статьи: http://cyrillitsa.ru/history/142912-bog-sozdal-cheloveka-borodatym-poche.html

История бороды и причесок на Руси

В разные времена за отсутствие бороды презирали, за ее наличие штрафовали, стриглись при помощи горшка на голове, при помощи искусственных волос наворачивали сложнейшие конструкции, а при бритье использовали… огурцы. Рассказываем, что было на Руси до появления первых барбершопов.

О бородах, безумии и брадобрее из Литвы

Бороды на Руси до Петра I были, как известно, священны: гордись, любуйся, не тронь! Каждый достойный муж должен был иметь на лице густую растительность, безбородыми же изображались только грешники в аду. Но все-таки бывали и в бородатую эпоху исключения, причем на самом что ни на есть высоком уровне: однажды с «голым лицом» появился сам великий князь Владимирский и Московский Василий III.

Дело происходило в XVI веке, и виною экстравагантной выходки монарха была злодейка-любовь. Молодая жена Василия, Елена Глинская, прибыла из Литвы, где уже давно на польский манер брили бороды. Пришлось обзавестись собственным, выписанным с родины супруги брадобреем.

Бояре, увидев царя в таком непотребном виде, только что в обморок не попадали. Духовенство рвало, метало и грозило страшными карами. Так, митрополит Московский и всея Руси Даниил писал: «Власы же твоя не точию бритвою и с плотию отъемлеши, но и щипцем искорене изтарзаеши, и щипати не стыдишися, женам позавидев, мужеское свое лице на женское претворяеши.

Во время нашествия крымского хана Ислама Гирея князь образумился — не до бритья тут. Брадобрея отправили обратно в Литву, бояре успокоились, а Глинская родила сына — будущего царя Ивана Грозного, который бороду не брил никогда и считал брадобритие делом богомерзким.

Ножницы — шуту!

29 августа 1698 года вышел знаменитый указ Петра I, потрясший устои и порвавший все шаблоны: ношение бород запрещалось!

Обладатели пышной растительности страдали, пытались сопротивляться, но с Петром шутки были плохи: он немедленно вооружился ножницами и начал обрезать бороды важнейшим сановникам.

В новогодний праздник, приходившийся тогда на 1 сентября, государево дело продолжил царский шут. «И к кому только ни приближался он с ножницами, не позволялось спасать свою бороду под страхом получить несколько пощечин», — писал секретарь австрийского посольства Иоганн Корб.

Пришлось привыкать к неприлично голым лицам и начинать пользоваться услугами брадобреев. А брадобреи, в свою очередь, стали появляться — это занятие включили в свой широкий диапазон цирюльники.

Отняв бороды, Петр привнес другую моду — парики. Он и сам носил парик, из-под которого вечно выбивались волосы. Так впервые прозвучало слово «парикмахер», от немецкого Perückenmacher, что означало «мастер, делающий парики». Появилось на Руси и собственное парикмахерское производство.

Конский навоз как средство от запоя

Встарь со стрижкой на Руси особо не заморачивались. Слишком отросли волосы? Есть проверенный метод. Горшок на голову, а все, что из-под него торчит, обрезаем — вот и новая прическа. Так что в специальных мастерах по этому делу особой нужды не было. Но если уж сильно приспичит, всегда можно было воспользоваться услугами бродячего цирюльника.

Цирюльники были специалистами-универсалами: пускали кровь, рвали зубы, боролись с облысением, прикладывая распаренный березовый веник к лысине. Широко использовали пиявок: при радикулите сажали на поясницу, с похмелья — цепляли за уши и к вискам.

Помогали и выйти из запоя, вливая в пациента разведенный конский навоз — до полного выворачивания наизнанку. Тягу к спиртному, говорят, как рукой снимало.

Конечно, их любили больше, чем всяких «дохтуров». И бороды, когда понадобилось, брить тоже ходили к ним.

Цирюльники облюбовали рынки. Найти их там было нетрудно — издалека слышался пропеваемый речитативом перечень услуг:

«Бреем, стрижем бобриком-ежом, лечим паршивых, из лысых делаем плешивых, кудри завиваем, гофре направляем, локоны начесываем, на пробор причесываем, парик промоем, кровь откроем, мозоль подрежем, косу купим и срежем, мушки клеим, стрижем да бреем. Банки, пиявки, набор грудной степной травки!»

Как тут было устоять?

Предлагался и разнообразный уровень сервиса:

«Наше вам почтение, с кисточкой, с пальцем девять, с огурцом пятнадцать!»

Загадочная фраза эта, которая могла ввести в ступор непосвященных, означала: бритье будет с мылом (для него кисточка), щека клиента при бритье будет оттягиваться либо пальцем, что дешевле, либо огурцом, что гигиеничнее.

Вместо горшков и огурцов — модные салоны

Публика поприличнее, конечно, никакими горшками и огурцами не пользовалась. Дамы вошли во вкус разнообразия причесок еще при Петре, когда их наконец-то выпустили из домашнего заточения и дали возможность блистать на балах и ассамблеях.

В эпоху Екатерины II расцвела пышным цветом мода на парики. Появились журналы «Библиотека дамского туалета», «Модное ежемесячное приложение». В общем, разнообразных мастеров тупейного и парикмахерского дела требовалось все больше. Расцвет куаферского дела пришелся на XIX век.

«Модные парикмахерские засверкали парижским шиком в шестидесятых годах, когда после падения крепостного права помещики прожигали на все манеры полученные за землю и живых людей выкупные. Москва шиковала вовсю, и налезли парикмахеры-французы из Парижа, а за ними офранцузились и русские», — писал Владимир Гиляровский. Нравится клиенту, когда его обслуживают по-европейски? Да пожалуйста! Каждый демонстрировал «манеры» и знание «иностранного языка» как мог: «Базиль, шипсы апорте дусманс иси.», перемежая это дело чисто русскими ругательствами в адрес подмастерья.

В 80-е годы пошла мода на прически с фальшивыми волосами, накладками, шиньонами, «трансформатионами» из вьющихся волос вокруг головы. Волосы использовались исключительно натуральные. Добывать их ездили по деревням специальные «резчики», выменивавшие косы за всякие пустяки: копеечные кольца, бусы, ленты и платки.

Русские не сдаются

Несмотря на жесткую конкуренцию, в Москве и Петербурге начала появляться русская парикмахерская школа. Мастер Агапов, заведение которого располагалось в Газетном переулке, занял в 1860 году первое место на Первой Всероссийской выставке причесок. В дни больших балов по переулку было не пройти не проехать от скопившихся карет — все жаждали сотворить на голове неземную красоту. Обслуживали мастера Агапова почтенную публику и на дому, успевая за день причесать 15–20 клиентов.

Ух, как ненавидели конкурента французы! Славился, кстати, в Газетном переулке еще мастер — Базиль. Все принимали его за француза, но настоящее его имя было Василий Яковлев. Блистал и Глазов на Пречистенке, дорогостоящими трудами заработавший с десяток домов, в честь чего переулок был назван по домовладельцу, как было принято, — Глазовским.

Европа признала мастерство бывшего крепостного, проведшего долгие годы «в подмастерьях», Ивана Андреева, наградив его званием «профессор парикмахерского искусства». Особенно ему удавались прически, выполненные в «королевском» стиле. Иван Андреевич удостаивался многочисленных наград в международных конкурсах. Рисунки из его альбома и каталогов 1909 года тиражировались известными европейскими журналами. В 1910 году Андреев выпустил книгу с сотней иллюстраций — прическами за последние полвека.

Первый прейскурант

У мужчин хорошие мастера были востребованы не менее, чем у дам.

Так, на Большой Никитской работал Липунцов, славившийся своим умением подстригать усы.

Но это все, конечно, было для богатых. Услуги модных парикмахеров стоили немало — не для народа. Даже войти страшновато было в эти роскошные заведения, полные витрин с банками-склянками и зеркал.

Ходила шутка «Стригут и бреют и карманы греют!».

Но наконец-то настал и для простого человека на улице праздник: на Страстном бульваре парикмахер Артемьев открыл большой мужской зал с постоянным прейскурантом: «Бритье 10 копеек с одеколоном и вежеталем. На чай мастера не берут». При зале, по старой цирюльной традиции, существовало «депо пиявок». Публика повалила валом.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник статьи: http://mypensiya.mirtesen.ru/blog/43758229826/Istoriya-borodyi-i-prichesok-na-Rusi

Борода при иване грозном

Существует мнение, что русский народ настолько гостеприимен и хлебосолен, что испокон веков наши предки женились на представителях других народов и отдавали замуж за них своих дочерей. Но это не так: результаты исследования ученых-генетиков (американский журнал «Генетика человека») говорят о том, что русские — весьма однородны по генетическому составу, при этом татаро-монгольское иго практически не оставило следов в генетическом коде русского народа, а исследования советских антропологов , проведенные в Сибири (Татьяна Алексеева, статья «Антропологический облик русского народа») выявили, что даже во второй половине XX века количество смешанных браков было невелико, и русские, живущие в Сибири, сумели сохранить присущий им внешний вид — то есть по большей части были светлоглазы и светловолосы. Что означало лишь одно: да, браки русских с инородцами случались, но на общем фоне количество их было незначительно и не могло повлиять на генотип народа.

На Руси с «погаными» не роднились

Со времен принятия Русью христианства были запрещены браки между православными и «погаными» – то есть иностранцами и иноверцами. Русские никогда не роднились с кочевниками, совершавшими набеги на их селения, исключение составляли половцы, но браки заключались, в основном, между семьями князей и ханов, бывали редки и должны были укрепить союз либо сделку между народами. Например, Юрий Долгорукий был женат на дочери половецкого хана Аепы Осеневича и прижил с ней восемь детей, самый известный из которых – князь Андрей Боголюбский.

За бритье бороды – в еретики

В XVI веке во времена Ивана Грозного было строго запрещено даже общаться с иностранцами, которые зачастили на Русь со всевозможными миссиями, царь боялся шпионажа, а духовные лица — тлетворного влияния на нравы приходов, – так было написано в «Сборнике решений Стоглавого собора» (Стоглаве), который прошел в 1551 году; решением собора строжайше запрещалось брить бороды и стричь усы — такие люди становились похожими на чужеземцев и приравнивались к вероотступникам и еретикам: «Кто брад бриет, и преставится таковой, недостоит над ним служити ни сорокоустия пети, ни просвиры, ни свещи по нем в Церковь, с неверным да причтется, от еретик бо се навыкоша».

Кроме того, гладко выбритые иностранцы считались садомитами, то есть людьми падшими и развращенными, с которыми не то что породниться, а и за стол садиться противно. Там же, в Стоглаве, осуждалось и ношение инородческой одежды, а именно — тюбетеек.

Русские в некоторых местах жили по соседству с иноверцами, например, с татарами или с «чухонцами», но вера становилась непреодолимой преградой для брака. Ведь брак заключался в церкви, для чего нужно было, чтобы оба были православными, следовало заручиться благословением родителей с обоих сторон, после чего следовало получить благословение монаха или священника, который не желал получить нарекания от церковного начальства. Браки с иудеями вообще были невозможны и абсолютно исключены: Иван Грозный даже запретил въезд в государство еврейских купцов, так как они русских людей «от христианства отводили, и отравные зелья в наши земли привозили» – так писал царь королю Польши Сигизмунду.

Светский брак — не брак

Только в 1796 году брачное законодательство в Российской империи стало допускать браки православных с лицами других вероисповеданий: католиков, протестантов, иудеев и мусульман. До венчания дело не доходило — браки с иноверцами и браки раскольников фиксировались в церковных книгах гражданского состояния, то есть были светскими, по сути, такой брак оставался «грехом». Изменение затрагивало знать и аристократов, основная масса русских дворян блюла веру и от подобных союзов воздерживалась. Надо заметить, что иногда дворяне женились на цыганках, на черкешенках, на польках, но это было редкостью и общей картины не меняло.

Купцы роднились только «со своими»

Историк Нина Обнорская отследила браки купцов в Ярославской губернии (статья «Cемейные связи купечества XVIII – начале XX века», журнал «Вестник ЯрГУ») и оказалось, что браки на протяжении более чем двухсот лет заключались внутри сословия: с купцами, затем с крестьянами, и уже в XVII веке считалось честью породниться в дворянами, то есть семейные узы связывали членов одного сословия и тянулись к другим сословиями.

И в Сибири русский оставался русским

Но может ли статься, что такие нравы царили только в центральной России, а на окраинах империи смешанные браки были делом обычным?

И там они были редкостью, так как русские на новых землях жили замкнуто даже по отношению к другим этногруппам русских, что уж тут говорить об инородцах. Например, староверы в Сибири века жили замкнутыми общинами, до сих пор сохранив облик русских людей. Этнограф Елена Фурсова в статье «Брачные связи сибирских крестьян как механизм сохранения этнокультуры» сообщает, что выбор невест и женихов у старожил Сибири происходил по принципу землячества, а у староверов — по принципу вероисповедания; постой народ был ориентирован «на своих». Возможно, связи с коренными народами и случались, но это было редкостью, «грехом» и к бракам приводило редко.

Исключение составляли казачьи общины, жившие на Кавказе, где бывали случаи, когда среди казаков селились горцы, бежавшие от земляков, но в этом случае казачье сообщество старалось ассимилировать их, растворить в своей среде.

Не были в России распространены и браки с представителями дальних стран — Китая, Индии, Ближнего Востока в силу разницы менталитетов и экзотичности верований. Но и здесь бывали исключения: так, в начале XX века русская дворянка Екатерина Десницина по большой любви вышла замуж за сына сиамского принца Чакропонга и уехала с ним в далекую Азию, однако брак распался после того, как принц взял в жены вторую, «младшую» жену. Екатерине официально дали развод, при этом ее сын остался жить в королевском дворце, а бывшая жена принца была вынуждена доживать свой век в предместьях Парижа.

Источник статьи: http://russian7.ru/post/pochemu-ivan-groznyy-zapretil-russkim/