Какие бороды носили египетские фараоны ?

«Фараон» — слово, пробуждающее дух прошлого, похороненный в песках времени. Это слово родилось во времена пирамид, когда правление фараонов только началось. Почему это простое слово приобрело такой статус? Чтобы понять это, придется подойти к вопросу с научной точки зрения.

Греки произносили это слово на манер северных египтян – «фарао» ; это звание, которое обычно обозначало главу окружения царя двух миров, другими словами – земного наследника Гора. Фараон («Фар-Ао» ) – это египетское слово «Пер-аа» , «Перао» , что означает «большой дом» , то есть царский дворец. Этот «дворец» включал в себя всех чиновников древнего царства. В греческом языке слово исказилось, превратившись в «фараон» , хотя происхождение его очевидно. Иудейский историк I в. Иосиф Флавий говорит нам, что в его время, также, как и сейчас ««Фараон» по-египетски значит «царь»» .

В Древнем Египте было принято приносить волосы в жертву богам, фараон носил «привязную» бороду из драгоценных металлов. Бороду крепили при помощи тесемок, которые не маскировали. Борода имела форму косички, куба. Иногда бороду украшали тонкой золотой змейкой — уреусом, символом бессмертия. После смерти фараона бороду могла надевать его жена.

Кстати :Вход в пирамиды охраняет величественный Сфинкс – лев с человеческой головой. И не просто человеческой – фараоновской (хотя привычной фараоновской бородки у этого сфинкса нет – она, говорят, почти двести лет назад отвалилась, была вывезена в Англию и сейчас находится в Британском музее) ! В высоту эта выдолбленная из камня статуя – 20 метров, в длину – 50. Археологи считают, что Сфинкс в Гизе даже старше пирамид.

Египетские фараоны носили привязанные бороды, которые прикрепляли при помощи специальных тесемок на чисто выбритое лицо. Накладные украшения имели различную форму: лопаточки, косички, куба. А для большего эффекта каждое из них обвивала тонкая золотая змейка. Причем для знати предназначалась борода из драгоценных металлов, а менее родовитые обходились изделиями из шерсти или волокон растений.

Привязная борода-парик была в Египте символом владения землей. После смерти фараона полноправной хозяйкой угодий становилась его вдова. И по закону женщина также могла носить привязную бороду.

Самыми первыми поклонниками афрокосичкек были древние египтяне. И вправду, 5 тысяч лет назад тугие афрокосички уже были на пике популярности. Иссиня-черного цвета, уложенные на прямой пробор таким образом, чтобы вся прическа приобретала строгую геометрическую форму – усеченной трапеции, например – таковы были прически жителей одного из древнейших государств мира. Длина косичек свидетельствовала о социальном статусе человека – самую длинную и пышную прическу носил, как нетрудно догадаться, фараон.

Создавались афрокосички древности, кстати сказать, также не на основе собственных волос — в ход шла шерсть животных, растительные волокна. Но, в отличие от современных брейдеров, египтяне вплетать все эти материалы в свои волосы не умели – впечатляющие прически египетских фараонов и вельмож – это всего лишь парики.

Фараоны в торжественных случаях надевали специальные головные уборы из драгоценных металлов. Они плотно облегали голову, закрывая все волосы, но оставляли уши открытыми. Древнейшим из них был пшент — корона, по форме напоминавшая бутылку, вставленную в кольцо. Такую сдвоенную корону красно-белого цвета стали носить фараоны после объединения Нижнего и Верхнего Египта в одно централизованное государство. Обычно пшент надевали на тонкие, полотняные или льняные, маленькие шапочки, платки или чепцы. Другими парадными головными уборами были атеф — тростниковая корона, а также сдвоенная корона, украшенная изображениями коршуна и кобры. Разновидностью парадных головных уборов была диадема из золота или серебра, обруч — сешнем. Все сословия носили платок — клафт, плотно облегавший голову; уши оставались открытыми; два конца спадали на грудь, третий — на спину, иногда этот конец перехватывали лентой или обручем. Разновидностью клафта был полосатый платок — немее. Головные уборы украшались изображениями птиц, животных, иероглифами, носившими декоративный характер.

Часто использовался растительный орнамент. Лепестками и листьями лотоса, заполненными цветной пастой, украшали плоские головные повязки, диадемы, ленты. Воины носили шлемы, войлочные шляпы; служители культа — платки, шапочки с укрепленными на них масками животных. Женщины редко носили головные уборы, за исключением цариц. На росписях жены фараонов часто изображаются в головном уборе в виде распростершего крылья ястреба, сделанного из золота, драгоценных камней и эмалей. Были и другой формы головные уборы, например царицы Нефертити — цилиндрической формы. Дамы высшего сословия надевали венки, цветы, диадемы, ленты, золотые цепочки с височными подвесками из стекла, смол, драгоценных камней. Повязки, обручи не только знатных женщин, но и музыкантш, рабынь украшены цветами лотоса. Низшие слои населения носили платки из ткани, тростниковые, кожаные, соломенные шляпы и

Источник статьи: http://otvet.mail.ru/question/16545840

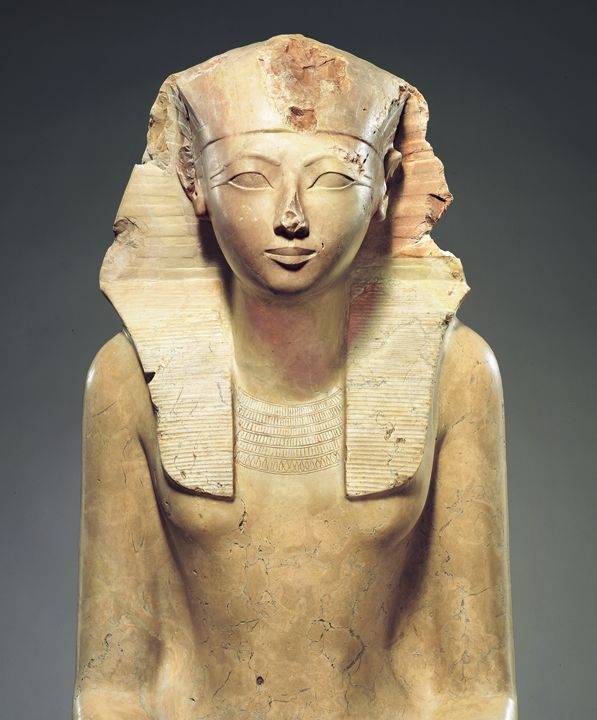

Накладная борода царицы Хатшепсут

В Египте женщины-фараоны были исключениями. Поэтому Хатшепсут, фактически отстранившей от власти своего супруга и пасынка, на официальных мероприятиях приходилось облачаться в мужскую одежду. Царица возглавляла военные походы и подавляла мятежи в сирийских городах. Своим нахождением на престоле она спорила с божественным порядком и принципом справедливости Маат. Тем не менее, Хатшепсут удерживала за собой трон больше 15 лет.

Чтобы получить трон, Хатшепсут отстранила от государственных дел юного Тутмоса III. Порядок наследования предполагал, что законной правительницей должна стать Хатшепсут. Однако именно Тутмос был публично провозглашен оракулом Амона; историки полагают, что причиной такого сценария стало отсутствие наследников мужского пола у Тутмоса I. По мнению историков, Тутмос III правил примерно три года. Характерно, что его имя практически не упоминается в документах до самой смерти царицы. Его влияние на управление государством оставалось минимальным.

Поначалу положение Хатшепсут на престоле было шатким. Она поощряла строительство скульптур и барельефов, рассказывающих о божественной природе власти фараона. На скульптурных портретах царица изображена в мужском головном уборе, кроме того, ей приходилось носить фальшивую бороду и скрывать свою фигуру.

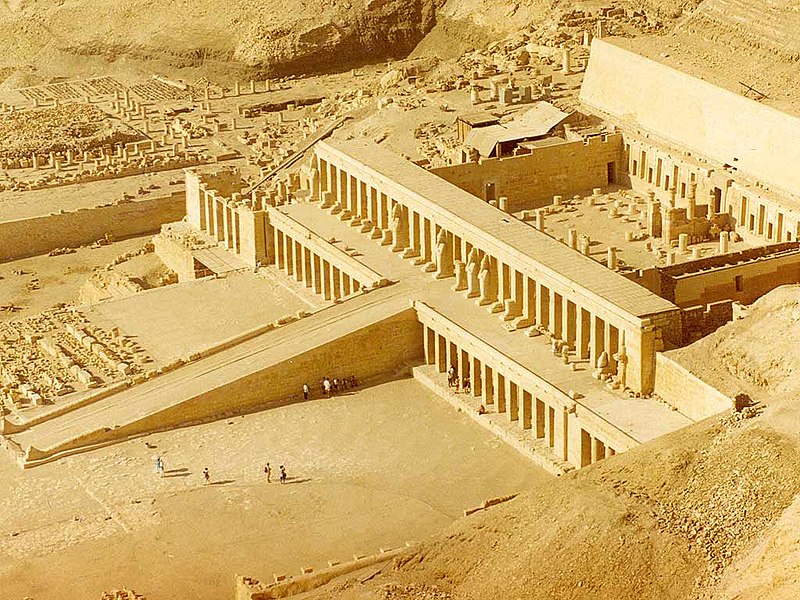

В период правления женщины-фараона развивается архитектура. По ее инициативе строятся величественные храмы, обретают вторую жизнь разрушенные памятники. В течение целых 9 лет строился погребальный храм Хатшепсут. Архитектором стал Сенмут, выходец из низших слоев населения, предположительно любовник царицы. Здание вырублено в скале и состоит из трех террас. Они соединены пандусами.

Заупокойный храм Хатшепсут

Размеры храма впечатляли; он не походил на другие древнеегипетские сооружения. Здесь находились огромные статуи Хатшепсут, а рельефы рассказывали о жизни фараона, ее военных и торговых экспедициях. Вход в храм украшал портик. После прихода к власти Тутмоса III изображения царицы в этом и других храмах были уничтожены; новый фараон стремился уничтожить всякое напоминание о Хатшепсут. До XIX столетия в сообществе историков ее правление практически не обсуждалось.

Царица потратила огромные средства на восстановление населенных пунктов Нижнего Египта, которые были опорными торговыми пунктами Средиземноморья. Кроме того, она снарядила торговую экспедицию в землю Пунт в Восточной Африке. Экспедиция оказалась выгодной — золото здесь стоило в несколько раз дешевле меди. Впоследствии египетские корабли отправлялись сюда раз в полгода, кроме того, здесь планировалось установить высокую статую царицы.

Хатшепсут распродавала заброшенные пахотные земли и восстанавливала каналы. Вообще, деньги из казны исчезали молниеносно; так, например, резко возросли расходы на содержание армии.

Историки длительное время спорили о том, участвовала ли женщина-фараон в походах. В конце концов специалисты пришли к выводу, что Хатшепсут возглавляла военные экспедиции в Палестину, Сирию и Нубию.

Несмотря на накладную бороду и мужской костюм, Хатшепсут были не чужды женские уловки. Ученые предполагают, что она пользовалась косметическим средством с опасными для здоровья веществами. Они могли стать причиной хронических заболеваний. Археологи также определили, что царица умерла из-за неудачно удаленного зуба.

Источник статьи: http://diletant.media/articles/37915474/

“Борода” фараонов и потуру у индейцев Зои́

Самоназвание племени Потуру: Zo’é, Зои́ — «мы», «нас» — в отличие от не индейцев, врагов; Ср. аналогии в названиях этносов: https://new-etymology.livejournal.com/30275.html . Внешнее название — Poturu, Потуру — в честь отличительной “бороды” Зои́.

Одним из самых важных обрядов является прокалывание нижней губы у детей (в возрасте 7-9 лет). Потуру постепенно увеличивают в течении жизни. Большинство взрослых носят потуру около 18 см длиной и 2,5 см шириной: https://zen.yandex.ru/media/travel_team/plemia-zoi-ne-nosiat-nikakoi-odejdy-za-iskliucheniem-ceremonialnyh-travianyh-iubok-5ce3c707f0064c00b4eb066f . Зои́ рассказывают, как предок по имени Sihié’abyr, Сихиеабир показал им, как пользоваться губной пробкой: https://www.survivalinternational.org/tribes/zoe .

У большинства Южно- и Латино-Американских аборигенов отсутствует растительность на лице. Вставляемая “борода” потуру для Зои́ явно служит символом подражания высоким бородатым белым учителям, которые посещали их в далёком прошлом, и о чем говорится в преданиях множества индейских народов (и за которых они сперва приняли жестоких конкистадоров колумбовой эпохи).

Но вот фараоны. (если то, что у них торчит из подбородка, это та самая потуру — слишком похожа) — получается, вдевали её, чтобы выделиться от других жителей Египта? Безбородых, так же как и индейцы Южной Америки? Чтобы подражать кому? Уж не бородатым ли учителям с севера? Понимавшим значение окончания -рик в слове материк, и давшим название и Африке, и Америке (задолго до появления там Америго Веспуччи): https://new-etymology.livejournal.com/30690.html .

«Сухопутные нации редко рождают астрономов. Нации мореходов — совсем другое дело. Разве не может быть, что морская иконография в древнеегипетском искусстве, конструкция египетских судов и увлеченность египтян наблюдением звёзд свидетельствуют о наследии, которое перешло к их предкам в далеком прошлом от неизвестного народа мореплавателей? Только такой народ, такая забытая морская цивилизация могли оставить следы в виде карт, точно отражающих мир таким, как он выглядел перед концом последнего ледникового периода.» Грэм Хэнкок (Graham Hancock), Следы Богов (Fingerprints of Gods), Эксмо, 2005, стр. 521: http://samlib.ru/g/gomonow_s_j/zzzzhankok.shtml .

Не пора ли доставать с книжных полок и уже порядком запылившиеся исследования Сигурда Аспа-Веттенхови? FINNO-EGYPTIAN CULTURAL ORIGINS OF THE OLD WORLD, by Sigurd Wettenhovi-Aspa, 1936 (346 MB): https://cloud.mail.ru/public/FPLa/n6nkSZWH2

Равно как заждалось перевода на русский и английский исследование Енн Хаабсаар: SOOME-UGRI SAAMINE. Uurali kivi-ja metalliaegne tsivilisatsioon, by Enn Haabsaar, 2009: https://cloud.mail.ru/public/2ohW/5cukvzjQv

З.Ы. В останках египетских мумий, относящихся к разным периодам, исследователи обнаруживают следы табака, гашиша и кокаина: https://www.kommersant.ru/doc/2292181 (независимо друг от друга, С.Балабанова в России, немецкие исследователи в Мюнхене).

В египетских пирамидах и томбах часто наряду с мумиями и утварью находили кофе, кокаин и кукурузу — а в Америке — египетские артефакты, попавшие туда до конкисты.

Есть также такой термин как «майя-египетская» раса. И, помимо одинаковой «хрени», торчащей из подбородка у фараонов и индейцев-зоси, и тип лица у них удивительно похож.

* POTURU: борода, символ власти — или непонятное нам пока вибрационное устройство передачи волн?

Напрашивается невольное сравнение POTURU (якобы от местного названия дерева) и PODER (порт., исп.), POTERE (ит.) — «сила, власть» (связанные также: англ. power; междунар. потенция; ватиканск. Понтифик — «правитель»).

Ср. также с такими явно связанными словами как:

скипетр, символ власти самодержцев;

pide [пидэ] (эст.) — жезл, рукоять, рычаг;

pida(ma) [пида(ма)] (эст.), pi’ddõ [пидды] (ливон.), pitää [питяя] (водск., фин., ижор.), pidiä [пидиа] (карел.), piďä(dä) [пидьа(дя)] (чуд.), pida(da) [пида(да)] (вепс.) — держать; З.Ы. Отсюда bitte [битте] (нем.) — пожалуйста ( =держи);

С данным корнем в эстонском образовано множество слов, в т.ч. aru pida(ma) [ару пида(ма)] (эст.) — обдумывать, взвешивать, размышлять, обсуждать, совещаться, досл., «разумение держать»; arupidamine, arupidamise [арупидамине, арупидамизе] (эст.), aru pidämine [ару пидямине] (диал. фин.) — обдумывание, взвешивание, размышление, обсуждение, совещание; arupidaja [арупидая] (эст.), arupidäri [арупидяри] (диал. фин.) — тот, кто обдумывает, взвешивает, размышляет, обсуждает, совещается, досл. «тот, кто держит разум, разумение» (с учетом образования субъекта действия в настоящем с помощью деепричастных суффиксов -ja, -v, -nik, -r(-ri); Ср. арбитр, arbiter — якобы от ad- [ад-] (лат.) — «к» + baetere [баетере] (лат.) — «приходить, идти»: http://www.etymonline.com/index.php?term=arbiter ;

боды (удм.) — палка;

peďa(ms) [педьа(мс)] (эрз.) — держаться, придерживаться; peďə(ms) [педьэ(мс)] (мокш.) — схватиться, цепляться, держаться (за палку);

biti [бити] (арх. сканд.) — балка, брус;

bat [бæт] (англ.), baton [бæтон] (англ., фр.), bastone [бастонэ] (ит.) — бита, батог, батон, дубинка, палка;

батог, батоги, биться на батогах, батожить; бат (арх. рус.) — дубина, колотушка;

budaq [будак] (азер.), ботак (тат.) — сук, ветвь; ботаклану (тат.) — ветвиться, разветвляться; бот (тат.) — бедро, ляжка; ножка, нога (птиц).

футт (ингуш.) — оконечность, ступня ноги, стопа, пята;

fut [фут] (узб.) — оконечность, ступня ноги, стопа, пята;

foot, мн. feet [фуут, фиит] (англ.), foet (фриз.), voet (нидерл.), fot [фот] (арх. англ., арх. фриз., норв., шв.), fod [фод] (дат.), fæti [фэти] (исл.), fuoz (арх. нем.), Fuß [фусс] (нем.), [fotus; фотус] (гот.) — оконечность, ступня ноги, стопа, пята;

poot [поот] (нидерл.), poat [поат] (фриз.), Pfote [пфоте] (нем.) – лапа, стопа;

paw [поо] (англ.), Päif [пяйф] (люксемб.) – лапа;

piede, мн. piedi [пьеде, пьеди] (ит.), patte, pied [пат, пье] (фр.), pie, pata [пие, пата] (исп.), pé, pata [пе, пата] (порт.), peu [пеу] (каталан.), pes, pede [пэс, пэде] (лат.) — оконечность, лапа, ступня ноги, стопа, пята;

πόδι [pódi; поди] (гр.) — оконечность, ступня ноги, стопа, пята;

pēdu, pēda [пееду, пееда] (лтш.), pėda [педа] (лит.) — оконечность, ступня ноги, стопа, пята;

पद [pada; пада] (санскр.), [pāδa; паада] (авест.) — оконечность, ступня ноги, стопа, пята;

пята, пятка — оконечность, ступня ноги, стопа, пята;

пеший, пешком, пехота, пехотинец;

phazi [пхази] (чева, юг Африки) — стопа;

pati [пати] (тур.) – лапа;

piyade (тур.), piyada (азер.), ფეხით [pekhit; пекхит] (груз.) — пеший, пехота, пехотинец;

панҷара (тадж.) – лапа;

पंजा [panja; паньджя] (хинди), పంజా [Pan̄jā; паньджя] (телугу), पंजा [Pan̄jā; паньджя] (маратхи), ಪಂಜ [Pan̄ja; паньджя] (каннада), પંજા [Pan̄ja; паньджя] (гуджарати), ਪੰਜੇ [Pajē] (панджаби) – лапа, коготь;

পা [Pā; паа] (бенгал.), પગ [Paga; па] (гуджарати), ಪಾದ [Pāda; пада] (каннада), පාදය [pādaya; паадайа] (сингал.) — оконечность, ступня ноги, стопа, пята;

pençe [пенче] (тур.), pəncə (азер.), penje (туркм.), panja (узб.) – лапа, коготь; Ср. pen, pencil; Ср. пинать;

по, пой (тадж.) — оконечность, ступня ноги, стопа, пята;

பாவா [paawa; паава] (тамил.), പാവ് [pāv; паав] (малаям) – лапа;

paa [паа] (филиппин.), vae [ваэ] (самоа) — оконечность, ступня ноги, стопа, пята.

Ср. power [пауэ] (англ.), potere [потере] (ит.), poder [подер] (исп., порт.) – сила, власть; potente [потэнтэ] (ит.), potis [потис] (лат.) — властный, сильный; Ср. потенция; Ср. понтифик — правитель; Ср. пан; Ср. паша; Ср. [patih] (санскр.) — муж, господин; Ср. госПОДин: https://eesti-keel.livejournal.com/169850.html .

Ср. с чередованием начальн. п-/м-:

mengais, mencakar [манаис, мэнаис, манджякар] (индонез.) –лапа, коготь;

mancs [манч] (венг.) – лапа; Ср. mancia [манча] (ит.) – чаевые, взятка (то, что дают «на лапу»);

mano [мано] (ит., исп.), mână (рум.), man [ман] (галис.), main [мэн] (фр.), mão [мао] (порт.), mà [ма] (каталан.) — рука;

manus [манус] (лат.) — рука; сила, мощь, военная сила;

main [мэйн] (англ.) — главный, основной, арх. военная сила; З.Ы. «индо-германистами» ошибочно считается другого корня — См. major; may, могу, мощь;

Mann [Манн] (нем.) — муж, помощник, рука;

mund [муньд] (арх. сканд., арх. англ.), muin [муйн] (арх. ирл.) — рука; защита, защитник: См. https://www.etymonline.com/word/*man- ;

Ср. окончание -мунд, -монт в старинных именах (напр., Сигизмунд (Sigismund), Гомонт (он же фр. Gaumont, Гомон), Довмонт, Домант, псковский князь 1266-1299);

Ср. munn [мунь] (эст.) — мужской половой член;

Ср. мун, муниг (ингуш.) — пенис; мальчик;

Ср. მონა [mona; мона] (груз.) — раб.

См. https://anti-fasmer.livejournal.com/141524.html .

Ср. boot [буут] (англ.) — ботинок, сапог;

μπότα [bota; бота] (гр.), bota [бота] (исп.) — ботинок, сапог;

ботуш (болг.) — ботинок, сапог;

башмак.

См. далее: https://new-etymology.livejournal.com/38655.html .

З.Ы. Согласно британским этимологам, боты — ‘все неизвестного происхождения», ‘all of unknown origin’: https://www.etymonline.com/word/boot — c foot — тем, на что они одеваются, сравнений не производится!

bas- [бас] (арх. тюрк.) давить; ставить (печать); подавлять, преодолевать; нападать; басу (тат.) – вставать, ступать, наступать; давить, надавливать, прижимать; наложить; печатать; тиснуть; заглушать, успокоить; затоплять, заливать (луга); заволакивать, заволочь; захватывать, захватить; грабить; басу (каз.), basmak, baski [басмак, баски] (тур.); basmaq [басмак] (азер.) – давить; baz [баз] (тур., азер.) — подошва, база.

[pi, пи] (шумер.) — зуб, клык;

pii [пий] (фин., эст., водск., ижор., карел., чуд.), pi [пи] (вепс.), pīgõz [пиигыз] (ливон.) — зуб, зубец, острие;

piŋi [пини] (саам.), pej [пей] (муромск.), пей (эрзянск., мокш.), пинь (удм., коми), pej, peŋ [пей, пень] (эрз.), pejn’e [пейне] (муромск.), pöŋk, peŋk [пёньк, пеньк] (хантыйск.), päŋ, päŋk [пянг, пянк] (мансийск.), fog [фог] (венг.) — зуб;

பாங் [pang; панг] (тамил.) — клык;

ฟัน [fang; фанг] (тай) — зуб;

芳 [fang; фанг] (кит.) — клык;

खांग [khaang; кхаанг] (хинди) — клык;

Zahn [цаан] (нем.) — зуб;

fang [фэнг] (англ.) — клык; якобы само по себе образовавшееся слово в английском в 16 веке, от гипотетического «пра-И.-Е.» * pag- «крепиться»: https://www.etymonline.com/word/fang

пэ (адыг.), фий (осет.) – нос;

пыя (ненец.) – нос.

Ср. со значением верхней конечности с тем же корнем:

pa [па] (шумер.) — голова, конец, наконечник;

pea, pead [пеа, пеад] (эст.), pää [пяя] (фин., водск., ижор.), piä [пия] (карел., чуд.), pä [пя] (вепс.), pǟ [пя] (ливон.), pjä, bjä [пья, бья] (реконстр. муромск.), пья (эрзянск., мокш.), ßuj [вуй, буй] (мари), fej, fő [фей, фё] (венг.), pe [пе] (эрзянск., мокш.) – голова, башка;

pate [пейт] (англ.) — башка, голова, макушка головы — согл. британским этимологам, слово «неизвестного происхождения», ‘of unknown origin’: https://www.etymonline.com/word/pate ; Ср. pead kammima (эст.) — расчёсывать макушку; pead tõstma (эст.) — поднять голову;

паш (ойрот. алт.), baş [баш] (тур.), баш (тат.), bosh [бош] (узб.), бас (каз.) – голова, башка.

В корне, c семантикой силы, крепкости:

paatu(ma) [паату(ма)] (эст.), paattussa [пааттусса] (водск.), paatua [паатуа] (фин.), puaduo [пуадуо] (карел.), puadu(da) [пуаду(да)] (чудск.) – отвердевать, затвердевать, запекаться, твердеть, грубеть, спекаться, черстветь, онеметь, околеть, окоченеть (о теле, о душе);

(напр., в эст.: rasked mullad paatuvad kergesti — тяжёлые почвы быстро затвердевают; paatunud veri — запёкшаяся

спёкшаяся кровь; vana paatunud lumi — старый слежавшийся комьями снег; raskes töös paatunud hing зачерствелая от тяжёлой работы душа; vanadusest paatunud mälu — закоснелая от старости память);

paatuja, paatuv, paatur [паатуйа, паатув, паатур] (эст.) – отвердевший, затвердевший, окрепший;

бата, бот, бэтаб (ингуш.) — твердеть, каменеть; батора (ингуш.) — процесс твердения; бат, буту, бутухь (ингуш.) — крекий, твердый, плотный; Ср. фам. Бутусов;

batū (монг.), batuk (уйгурск.) — сильный, крепкий;

bato [бато] (варайск., илоканск., Филиппины) — камень; buto [буто] (илоканск.), butuh [бутух] (банджарск., Полинезия; малайск.) — пенис;

Ср. бетон, битум.

Ср. butter [баттэ] (англ.) — масло; З.Ы. Западные этимологи даже не удосужились вспомнить, при построении лексемы, что масло приготавливается путём взбивания сливок, в процессе чего они затвердевают: http://www.etymonline.com/index.php?term=butter ;

Ср. Батый (имя монгольского хана);

bátor [батор] (венг.) – храбрый, смелый, мужественный, доблестный, выносливый, отважный;

батыр (каз.) — богатырь, герой; батыл (каз.) — смелый, решительный;

[batal, батал] (араб.) — герой, батыр, богатырь.

Сюда же такое действие как:

бить, бью (общесл.), бити (ц.-сл.), би́я (болг.);

beat [бит] (англ.) — бить, ударять; battle [бэттл] (англ.), bataglia [баталья] (ит.) — баталия, сражение; battuere [батуэре] (лат.), battere [баттере] (ит.), batter [бæттэ] (англ.), batir [батир] (исп.) — бить неистово, многократно, сильно и быстро;

bɛ́tɛ [бете] (лингальск., Конго) — бить; bɛ́tɛnɛ [бетене] (лингальск.) — драться;

obadus, р.п. obaduse [обадуз] (эст.) — оплеуха , затрещина, тумак (напр., Poiss sai uksega hea obaduse — Мальчишку сильно долбануло дверью; annan sulle sellise obaduse, et mäletad — Врежу тебе так, что будешь помнить; Andis obaduse vastu lõuga — Дал в зубы; Vaat kus obadus, kukkusin eksamil läbi — Вот так удар — я завалил экзамен).

И понятие силы, мощи:

või [вый, вой] (эст., водск.), voi [вой] (фин., ижор., карел., чуд., вепс.), vuodja [вуодья] (саам.), vȭidag [выйдаг] (ливон.), oj [ой], вий (эрз.), vaj [вай] (мокш.), üj [юй] (мари), ve̮j [вый] (удм.), vi̮j [вый] (коми), wŏj [вый] (хант.), wōj [вый] (манс.), vaj [вай] (венг.) – 1) сила, мощь; также 2) масло, жир (связано с приданием силы — как и тюрк. май — жир; сила); также 3) частица «или», обозначение противопоставления, противостояния;

võim, р.п. võime [выйм, войм, войме] (эст.), voima [войма] (фин.), войм (мерянск.) – сила, мощность, способность;

või(ma), või(da), võimle(ma), võit(ma) [вый(ма), вый(да), вымле(ма), выймле(ма), выйт(ма)] (эст.), võidõ [выйды] (ливон.), võitaa [выйтаа] (водск.), voida [войда] (фин.), voijja [воййа] (ижор.), voija [воййа] (карел.), voi(da) [вой(да)] (вепс., чуд.) — мочь, быть в силах, в состоянии сделать что-либо;

võitleja [выйтлея] (эст.) — боец, воин;

võit, võidu, võitu [выйт, выйду, выйту] (эст.), voitto [войтто] (фин.) — победа; võit(ma) [выйт(ма), вит(ма)] (эст.) — побеждать; võitja,võitjaka,võitjakas [выйтья, витя(ка(з)] (эст.) — победитель;

Ср. звитяга [звытяга] (укр.) — победа;

Ср. витязь; Ср. далее: vittoria [виттория] (ит.), victory [виктори] (англ.) — победа; имя Витя, Виктор (победитель) и т.д.; Ср. бить, биться -> победа, победитель;

väe, vägi, väkke [вяе, вяги, вякке] (эст.), vägi [вяги] (вепс.) – сила, мощь, влияние; войска, военные силы; рать, полк; väe [вяе] (эст.) – войсковой, väeleer [вяе лейер] – войсковой лагерь; väeosa [вяе оса] (эст.) – войсковая часть; väejooks [вяе йокс] (эст.) – бегство, väejooksik [вяе йокзик] (эст.) – дезертир; väeline [вяелине] (эст.) – сильный, могучий, могущественный;

väejuht, väepealik [вяе юхт, вяе пеалик] (эст.) – воевода, военачальник, полководец (глагол juhta(ma) [юхтама] – вести, предводить, руководить; существительное pea [пеа] — голова);

waka [вака] (нанай) — много, значительно, порядочное количество;

vägа [вэга] (эст.) – очень; vägev [вягев, вагев, вегев] (эст.) – могучий, сильный, крепкий, мощный, здоровенный, солидный, крепкий, могущественный, мощный; vägevalt, vägevasti [вягевальт, вагевасти] (эст.) – мощно, могуче, могущественно, сильно, крепко; vägevus [вягевуз] (эст.) – мощь, мощность, могущество;

vägilane [вягилане] (эст.) – богатырь, витязь, силач; vägilaslik [вягилаcлик] (эст.) – богатырский, молодецкий; vägitegu [вягитегу] (эст.) – подвиг, героический поступок;

viha (эст., фин.) — гнев; vihkama — ненавидеть; vimm — вражда; ving — злоба, неприязнь , вражда; vikat (эст.) — коса, niit — сенокос (напр., haigus niidab inimesi nagu vikatiga — болезнь косит людей как косой);

vaen, р.п. vaenu [ваен, ваену] (эст.), vain [вайн] (юж.-эст.), vaino [вайно] (фин., карел.) — вражда, неприязнь, нелюбовь, раздор, рознь, усобица, собственно, война; SIC это не «заимствование» из русского, -NA — окончание падежа состояния (ответ на вопрос: каким?), См. https://vene-lane.livejournal.com/9623.html ;

vainaa, vainaja (фин.) — мертвый, труп;

вин (ингуш.) — убил; вийнар (ингуш.) — убийца;

вийны (коми, удм.) — убивать;

вий (эрз.) — сила; виевстэ (эрз.) – сильно; виев (эрз.) – сильный;

veig [вейг] (арх. исл.) — сила;

winn [винн] (арх. англ.) — борьба, сражение; winnan [виннан] (арх. нем.) — сражаться, завоёвывать; win [вин] (англ.) — побеждать;

воевать, воевода, военный, воин, война, войско, отвага, отважный, важный;

бой, бойня, боец;

βία [biya, viya; бия, вия] (гр.) — сила, насилие; Бия, Биа — исполнительница воли Зевса;

Вайю — бог-покровитель военного сословия в Авесте;

vajah [ваях] (санскр.) — сила, быстрота, скорость.

väeti, võimetu [вяэти, выймету] (эст.), väetön, voimaton [вяетён, войматон] (фин.), ve̮jtem, выйтэм (удм.), вынтöм (коми-перм.) – немощный, слабый, неспособный, бессильный, беспомощный (напр., Inimene on väeti loodusjõudune ees (эст.) — Человек беспомощен перед силами природы); -ti, -ta, -tu, -ton, -тэм, -тöм — окончание абессивного падежа, отделительный суффикс, значение «без чего-л.»;

Ср. Фаэтон — бессильный, не сумевший справиться с конями, и сгоревший;

Ср. фантом — душа умершего, не способный действовать призрак: https://new-etymology.livejournal.com/32338.html .

vaju(ma) [вайю(ма)] (эст.), va’jjõ [ва’ййы] (ливон.), vajoa [вайоа] (водск.), vajo(ta) [вайо(та)] (фин., карел.), vajo(da) [вайо(да)] (ижор., чуд.), vaju(da) [вайю(да)] (вепс.), vuodjut, vuojuhit (саам.), vaja(ms) [вайа(мс)] (эрз., мокш.), wajn’e(ms) [вайн’е(мс)] (муромск.), ve̮j(ni̮), вöй(ны) (коми), vi̮ji̮(ni̮) [выйы(ны)] (удм.), ujji [уййи] (манс.) — проваливаться, погружаться, уходить на дно, тонуть, утопать;

(напр., vajus põlvini lumme (эст.) — он увяз по колено в снегу; eksis ja vajus laukasse (эст.) — он заблудился и провалился в болотную пучину; lekkiv paat vajus põhja (эст.) — дырявая лодка пошла ко дну; ümbrus vajus pimedusse (эст.) — окрестности погрузились во мрак

потонули во мраке);

Ср. Вайю — демон Смерти в Авесте, двойник упомянутого выше бога Вайю.

Источник статьи: http://anti-fasmer.livejournal.com/139480.html