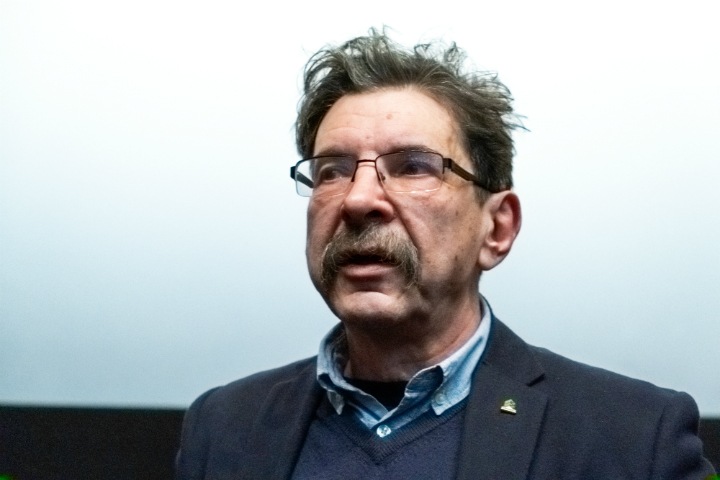

- Сергей Бунтман

- Интервью

- Сергей Бунтман: «Я давно предлагал сталинистам объявить себя религиозной организацией»

- Почему обсуждение истории вызывает столь острые эмоции у россиян? Как нашу политику испортил большевизм? Что мешает государству оценивать революцию 1917 года? Как власть пытается избежать ошибки своих советских предшественников? Чему нужно учиться у Литвы и Польши? Сергей Бунтман, один из основателей «Эха Москвы», поговорил об этом с журналистами Тайги.инфо на телеканале НТН24.

Сергей Бунтман

Я родился в Москве, в роддоме № 8, который построил еще Савва Морозов. Это произошло 30 июня 1956 года, в день постановления ЦК КПСС «О культе личности и его преодолении», что повлекло за собой разнообразные последствия. Моего расстрелянного деда реабилитировали, моего другого деда, бойца 17 дивизии Народного ополчения, перевели из «пропавших без вести» в «павшие смертью храбрых». Потому моя мама могла бы учиться в аспирантуре у медиевиста Сказкина, а мой папа – получить визу загранплавания. Теоретически. Время ушло, и папа продолжал строить московское метро, а мама осталась сидеть со мной дома, в нашей шестнадцатиметровой комнате при сорока соседях. Одна радость, что рядом — чудесный домик Виктора Васнецова, сад ЦДСА, и Аптекарский огород, где я и произрастал. А «культом личности» назвал меня папа, когда мама пыталась баловать.

Потом я отучился во второй французской школе имени Ромена Роллана. «Наш пахан — Ромен Роллан»… Со второго раза поступил в «иняз», и паханом стал уже другой француз – Морис Торез, а однокашниками на разных курсах – Сергей Корзун и Юрий Федутинов. Мы снова встретились на Иновещании, где, плюясь и краснея, дикторствали на французском языке, прикрывая все советские квази-новости ссылками на Брежнева и ТАСС. Параллельно я занимался театром у Бориса Щедрина и Ромаса Викшрайтиса, а потом сам вел театральную студию в школе №875, где преподавал историю мой друг Алексей Венедиктов. Когда настала перестройка, мы с Корзуном стали писать свои материалы. Но к девяностому году я твердо решил плюнуть на радио и полностью уйти в театр, благо Борис Щедрин набирал режиссерский заочный курс. Однако Корзун цинично соблазнил меня участием в идее, которая оформилась как «Эхо Москвы». Посулил радиоспектакли, вот я и клюнул. Спектакль на радио поставил ровно один, а работаю на «Эхе» с самого начала и буду, надеюсь, до самого конца: моего или радио.

Одновременно – увы – урывками переводил и перевожу разную литературу с французского и английского. В основном, поэзию и драму Средних Веков и ХХ века. Курю. Много разных трубок, которые собраны бессистемно, но все при деле. У меня четверо детей: два мальчика и две девочки. Я очень их всех люблю и горжусь ими.

Источник статьи: http://echo.msk.ru/contributors/12/

Интервью

12.04.2012

Редактировать статью

— Сергей Александрович, вы работаете на радиостанции «Эхо Москвы» с момента ее основания. С чего все начиналось и как изменилась радиостанция за эти годы?

— Наша задача состояла в том, чтобы сделать современное радио. До революции его в России, в отличие, например, от кинематографа, не было, поэтому радио у нас в стране с самого начала было только советское — со своими очевидными минусами и менее очевидными плюсами. С подачей новостей и комментариев дела обстояли очень плохо. Мы придумали «Эхо Москвы», исходя из опыта французских радиостанций: все мы были франкофонами. Это была французская редакция Гостелерадио, к тому же многие учились вместе в институте — как, например, мы с Сергеем Корзуном. Когда в 1990 году в силу вступил новый Закон о печати, мы смогли воплотить нашу идею в жизнь.

Что изменилось? Можно сказать, все: и техника, и программы. Не изменилось главное: новости были и остаются новостями. Мы придерживаемся обычных журналистских принципов, которые годятся для всего мира, а не только для нашей страны. Сергей Корзун однажды грустно обмолвился, что радиостанция получилась немного не такой, какой он ее задумывал. Тогда я подумал, что это замечательно: это в точных науках хорошо, когда все получается так, как планировалось, а журналистика — это другое. «Эхо Москвы» было и остается свободным радио для свободных людей. Сначала новости, затем — комментарии: этот принцип всегда помогал нам избежать пресловутой «советскости». Нас отличают гибкость, возможность интуитивно и стратегически мыслить. Кроме того, мы умеем зарабатывать деньги, а не получать их. Несмотря на наличие таких серьезных акционеров, как «Газпром» и когда-то Владимир Гусинский, мы никогда ничего не просили. Если говорить о конкуренции, то я считаю, что ее должно быть еще больше! Конкуренция — это перехватывание и воровство идей, и это нормально. Мы все друг у друга что-то «передразниваем», и в этом нет ничего криминального.

— С чего начался ваш путь в журналистику?

— Настоящим журналистом (и то не сразу) я стал только на радиостанции «Эхо Москвы». Надо сказать, что не от хорошей жизни. После института я долгое время сидел без работы — отчасти из-за своего происхождения. По образованию я преподаватель и переводчик французского и английского языков. Так вот, закончив учиться, я примерно полтора года не мог найти себе работу — ну, не нравилась им моя фамилия. Некоторое время я подрабатывал линейным переводчиком у профсоюзных делегаций Ямайки, Мадагаскара. А потом жизнь свела с ребятами из Гостелерадио, которые предложили мне заняться журналистикой. Я эту идею сначала на смех поднял. Хотя я всегда неплохо говорил и с голосом у меня все было в порядке (я долго занимался театром). Тогда меня устроили на радио, где поначалу я работал просто за гонорар, но через какое-то время попал в штат. Это был где-то в 1981 году. Было тяжело: далеко не все помогали, кроме того, там было немало любителей «постучать», спровоцировать, привлечь к стукачеству. Тем не менее я довольно-таки рано научился прикидываться идиотом. Я работал, но страшно мучался: как и многие, придумал себе «черепаший панцирь» — что я, мол, всего лишь голос. В то время полыхал Афганистан, была омерзительная история с корейским «Боингом» — не лучшее, как вы понимаете, время. С началом Перестройки я стал понемногу писать сам — например, в 1985 году сделал интервью с актером Марселем Марешалем. Мое становление как журналиста продолжалось очень долго. Борис Щедрин предлагал мне заняться театром (он набирал свой режиссерсий курс), но Корзун соблазнил меня радиостанцией, пообещав, что я буду делать свои радиоспектакли. В итоге я сделал всего один — зато хороший. Журналистом, тем более политическим, я стал уже на «Эхе Москвы», хотя до сих пор считаю, что журналистика — это не отдельная профессия, а набор правил, который выявляет способности человека.

— Вы подчеркнули, что еврейское происхождение доставило вам немало хлопот.

— Вы знаете, очень долго я был в этом плане наивен, и эта наивность культивировалась моей семьей. Во мне намешано несколько кровей: еврейская, армянская, русская, греческая и сербская. В нашей семье этот вопрос никогда не педалировался. Я родился всего через три года после Дела врачей. Кроме того, в нашей стране никогда не затихала раздутая в конце 40-х годов и пришедшая к своему пику в начале 50-х государственная антисемитская кампания. Мы жили в коммунальной квартире, которую населяли 12 семей — всего 42 человека. Евреи, татары, русские — обычная мещанская квартира. В школе я был совершенно наивным парнем. Моего одноклассника Сеню Фрейдина часто дразнили, более того, не оставался в стороне и я. До тех пор, пока мама не взяла меня за ухо и не высказала все, что она об этом думает. Мой отец никогда не скрывал своего еврейского происхождения. Его дедушка, русский дворянин Александр Великопольский, предлагал ему взять свою фамилию, но папа наотрез отказался. В этом и гордость, и гордыня: да, я — Бунтман! А сколько ребят у нас в школе меняли фамилии! Когда я рассказывал об этом отцу, у него на лице было такое презрение. Это был вопрос чести. В Нагорном Карабахе, откуда родом мой армянский дедушка, меня спрашивали: а почему у меня, мол, фамилия Бунтман? Да потому, что я люблю своего отца, своего деда — и там, кстати, это прекрасно понимают.

— Сергей Александрович, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу шумихи вокруг немецкого писателя Гюнтера Грасса, который на минувшей неделе опубликовал в одной из газет антиизраильское стихотворение. Грасса уже обвинили в антисемитизме. Получается, что Израиль — это «священная корова», неприкасаемая для критики? Или в современных реалиях можно приравнять антиизраильскую риторику к антисемитизму?

— Это очень сложный вопрос. У еврейского народа есть своя история и своя трагедия. Советскому, не очень-то еврейски направленному, мальчику было непросто понять, что это за государство такое — Израиль. Позже я понял, что Израиль — это феноменальная страна. То, как оно было создано, не вызывает ничего, кроме восхищения. Не хочу примазываться, но это — героизм, никем не оцененный на протяжении десятилетий. Любой киббуц для меня — героическая история. Там, где росли три палки, теперь тянутся ввысь миллионы деревьев. Разве это не чудо?

Гюнтер Грасс — великий писатель. Но у меня есть ощущение, что в нем, как во многих пожилых людях, живет некий атавизм. Мне, кстати, совершенно не нравится отношение Грасса к католической церкви. Он же ненавидит ее всей душой! В последнее время у него появилась тенденция любой ценой отстраняться от всего, от чего только можно: вот, мол, все немцы просят покаяния, а я не буду. Весь мир умиляется Иоанном Павлом II, а я про него гадость напишу. В своих воспоминаниях он написал о нем страшные вещи — для меня это совершенно неприемлемо. Мне кажется, что в Европе многим очень надоело, что Израиль — это священная корова. Израиль — очень сложное государство с болезненным восприятием собственной обороны. А с чего бы ему быть не болезненным? Будь я гражданином Израиля, я бы, наверное, в отличие от большинства наших репатриантов, которые по приезде становятся правее правого, боролся бы за права. С другой стороны, во мне говорит мое армянское «я». Сейчас все говорят об уничтожении Ирана, а что же тогда в Армении кушать будут? Честно говоря, я вообще не уверен в том, что Израиль собирается его уничтожать. Иран — совершенно потрясающая страна, совсем не такая, какой мы ее себе представляем. Но когда там заправляют такие ребята, как Ахмадинеджад, она становится крайне опасной. Мне кажется, что читать Грасса в переводе — неправильно, но немецкого я, к сожалению, не знаю. Я читал это стихотворение в переводе посла Ирана в России: я его очень уважаю, но как поэта я его не знаю. И говорю это с профессиональной точки зрения — ведь я переводчик поэзии, в том числе, средневековой. Я не очень-то доверяю подобного рода текстам и с большим сомнением отношусь к последнему творению Гюнтера Грасса.

Израильское правительство должно реагировать на такие вещи. Однако порой эта реакция чрезмерна — как, например, на роман Умберто Эко «Пражское кладбище». Это жесткая и страшная история возникновения и написания «Протоколов сионских мудрецов». В первой главе герой говорит: ненавижу евреев — за это, это и это. И все — объявили Умберто Эко антисемитом. Ну вот зачем? В защиту писателя потом вступился итальянский раввинат. Я не думаю, что человек, который скорбит о трагедии еврейского народа, ощущает ее своей собственной, должен на ура принимать любую политику Израиля. Израиль, между прочим, сам так не считает — иначе не было бы Кнессета, депутатов, нормальной политической жизни. В ином случае Израиль был бы какой-то ощетинившейся колонией, а на самом деле это не так. Самое главное, что произошло с Израилем, так это то, что он в ненормальных условиях стал нормальным государством — одним из самых удивительных в мире, со своими плюсами и минусами. Самое сильное мое впечатление от Израиля — это не святыни Иерусалима, а молодежь. Поразительное ощущение! Особенно остро это чувствовалось в те годы, когда у нас в стране царила какая-то удрученная обреченность. Людей, которые ясно представляют свою жизнь, видно сразу. Это именно то, что называют омерзительным словом «энергетика».

Что касается Грасса, то я считаю, что не нужно из-за этого вешаться и рвать на себе волосы. Я вообще не считаю его поступок мужественным — это, скорее, некий художественный акт.

— В эфире радиостанции «Эхо Москвы» уже много лет идет программа «Все так», задача которой — подробно исследовать ту или иную историческую личность. Какого израильского общественного деятеля вы бы предложили в качестве героя этой передачи?

— Да много кого! Я бы обязательно взял Голду Меир, Ариэля Шарона. Кроме того, меня очень интересуют строители цивилизации — например, Элиэзер Бен-Иегуда. Как словесника, меня привлекает история становления современного иврита. Как осваивались земли Израиля технологически, как появился киббуц, как формировался ЦАХАЛ — все это мне очень интересно, и я бы хотел посвятить этим темам отдельные передачи. Еще хотел бы сделать программу о Владимире Жаботинском. Интересно еще и то, как реагировали разные слои еврейского населения на приход нацистов к власти. Как, например, отнеслись к этому еврейские ветераны Первой мировой войны? Или взять того же Бен-Гуриона, о котором у нас уже была передача: как этот городской мальчик сделался крестьянином? Это все безумно увлекательно.

— Вам никогда не хотелось взяться за какой-нибудь телевизионный проект?

— Все что угодно, только не телевидение! Это же совершенно отдельная профессия. Среди моих друзей очень много настоящих мастеров телевидения. Они это умеют, а я, к сожалению, нет. Надо заниматься тем, что у тебя получается, и дело тут далеко не в дипломе. Как человек становится поэтом? Специально? Конечно, нет. Браться за новое как-то поздновато, успеть бы сделать то, что возможно практически.

Источник статьи: http://jewish.ru/ru/interviews/articles/175412/

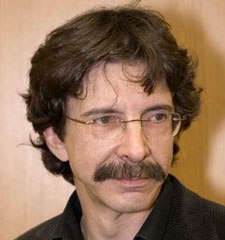

Сергей Бунтман: «Я давно предлагал сталинистам объявить себя религиозной организацией»

Почему обсуждение истории вызывает столь острые эмоции у россиян? Как нашу политику испортил большевизм? Что мешает государству оценивать революцию 1917 года? Как власть пытается избежать ошибки своих советских предшественников? Чему нужно учиться у Литвы и Польши? Сергей Бунтман, один из основателей «Эха Москвы», поговорил об этом с журналистами Тайги.инфо на телеканале НТН24.

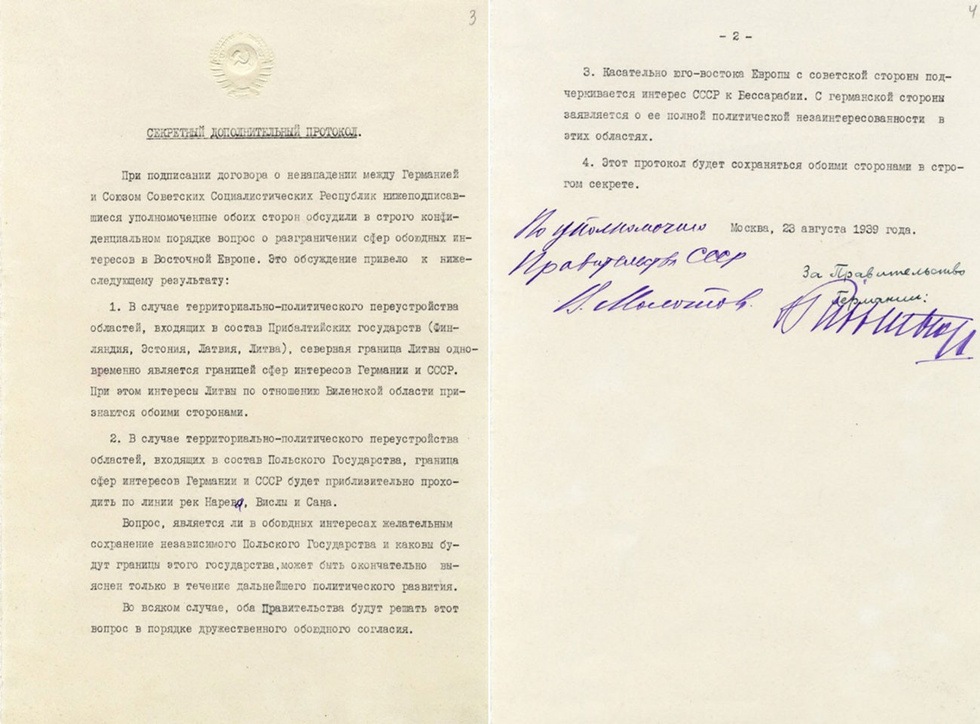

Сергей Бунтман приехал в Новосибирск, чтобы провести «Дилетантские чтения» о пакте Молотова-Риббентропа и его секретном протоколе, разделившем Европу в 1939 году на зоны влияния СССР и нацистской Германии. Мероприятие прошло в рамках празднования 15-летия Тайги.инфо. После «Чтений» он стал гостем программы «Чё» (это совместный проект телеканала НТН24 и Тайги.инфо), ответив на вопросы Алексея Мазура и Евгения Мездрикова.

Приводим расшифровку беседы.

Мазур: Эти «Дилетантские чтения» прошли не без приключений. Почему обсуждение нашей истории вызывает столь острые эмоции и столь резкое неприятие у части аудитории? Это обычное дело или особенность Новосибирска?

Бунтман: У меня ощущение, что это были очень хорошие «Дилетантские чтения». Там были странные утверждения, которые путались сделать корреспонденты телевидения до начала, когда брали у меня интервью. Но это всё кончилось на утверждении, что Тухачевский — шпион. Когда корреспондент это сказал, я ответил, что если вы мне не скажите автора этой теории, кроме Сталина и Ежова, то я с вами разговаривать не буду. А сами «Чтения», по-моему, были замечательные. И очень хорошие по аудитории. И слава богу, что там были люди, которые хотели высказать свою точку зрения, задать вопросы — с таких даже охранительных позиций по поводу пакта Риббентропа-Молотова. Это хорошо. Всегда находится, что ответить.

Мездриков: На ваш взгляд, почему случилась реакция в целом на этот номер «Дилетанта», и на эту обложку, и на обсуждение этой темы? Ведь началось-то с того, что МИД России заявил, что заключение пакта — это вынужденная мера и вообще внешнеполитический успех СССР…

Бунтман: Триумф.

Мездриков: Да, триумф. То, что магазин «Молодая гвардия» отказался продавать журнал, что [Государственный исторический] музей в Москве отменил «Дилетантские чтения»… С чем всё это связано?

Бунтман: Нет, это было ожидаемо. Мы понимали, что какие-то магазины обязательно откажутся. Не захотят показывать обложку. Хотя коммунисты даже не решили, в чем дело: то ли мы показываем свастику, и это плохо, то ли мы издеваемся над Сталиным с помощью американского карикатуриста 1939 года, то ли Гитлер там не так. Я не знаю, что им не понравилось. Это их личное дело. Единственное, что грустно, — Государственный исторический музей себя как-то странно проявил, и не директор с нами [общался], наш замечательный друг Алексей Левыкин, а какие-то странные были официальные бумаги об этичности или неэтичности самой дискуссии. Это странно было от исторического музея.

Но реакция была ожидаема, потому что зона комфорта сейчас в России находится так, чтобы проводить неуклонно возрастающую линию к победе в Великой Отечественной войне, где всё было в принципе правильно или обусловлено коварство врага. И это комфортная зона для очень многих людей. Поэтому они не хотят слышать никаких документов, даже документально подтвержденных.

Мазур: Это вообще довольно характерный симптом времени, мне кажется, что люди хотят жить не в том мире, которые реален, а в том, который комфортен. И поэтому они отторгают и горячо спорят с тем, что им кажется некомфортным. У меня, тем не менее, вопрос: а удается ли вступить в какую-то содержательную дискуссию с людьми, которые, я не знаю, считают, что секретного протокола не было? Или это бессмысленно?

Бунтман: Для этого и предъявляется секретный протокол. Вы задайте вопросы. Если вы считаете, что это поздняя фальшивка, задайте вопросы и дайте свои аргументы. Пожалуйста. Вот это нормальная дискуссия. Тогда будет показано, что с тисненным гербом уже российский МИД представил подлинник секретного протокола. И есть сведения, что он существовал всегда. Есть записи в журнале от людей, которые это получали в архиве, в ЦК КПСС это получали. Есть экспертиза, что он напечатан на той же машинке в то же время, что и сам договор.

Пожалуйста, любая дискуссия возможна. Можно вступить в дискуссию с человеком, который считает, что Солнце вращается вокруг Земли. Можно — с аргументами в руках. Но когда человек существует в области верований, тогда ему это не нужно. Я давно предлагал сталинистам объявить себя религиозной организацией, тогда бы не было никаких вопросов, и мы бы не оскорбляли чувства верующих. Но если они считают, что их мнение — это историческая правда, тогда необходим предметный разговор. Любой диалог возможен, главное — открыть человека для аргументации его позиции.

Мездриков: Может быть, дело не только в том, что люди хотят жить в том мире, в котором им комфортно, но еще и в том, что общество и власть не хотят делать выводов из исторического опыта. Мы видим, как прошли годовщины революции и Гражданской войны, они прошли практически незаметно. Иначе пришлось бы оценивать и что-то говорить. Пришлось бы делать вывод: а революция принесла голод, войну, разрушения, «военный коммунизм»?

Бунтман: И невероятный всплеск творческой энергии.

Мездриков: Я не говорю, плохо или хорошо, но оценивать.

Бунтман: Так надо анализировать, что это было, а не говорить, за белых ты или за красных.

Мазур: Мне кажется, что главная проблема забвения 100-летия революции состоит даже не в оценке самой революции и того, что произошло позже, а в оценке того, почему она произошла.

Бунтман: Именно.

Мазур: Потому что у нас же общая тенденция такая, что революция — это плохо.

Бунтман: Вот смотрите, да, есть картина мира, картина истории, которая сейчас создалась. Картина такая: все было хорошо, всегда было хорошо. Московское государство — хорошо. Петровская Россия, потом империя — хорошо, отлично. Советский Союз — отлично. Нынешнее правление — чудесно, просто замечательно. А между ними происходили какие-то малоприятные события, о которых лучше не говорить. Революция, перестройка, «оттепель» — об этом не стоит говорить. И каким-то чудесным, непонятным никому образом после плохой штуки, которая называется революцией или перестройкой или реформами, происходило снова какое-то чудесное государство. Как в гимне поется, «славься страна, мы гордимся тобой». Всегда гордимся. А то, чем не гордимся, лучше вообще убрать.

Это попытка исправить ошибку Советской власти, которая держала свою тоталитарность, а потом квазитоталитарность, но при этом заставляла учить биографии революционеров. Восславляли Пугачёва, Разина, декабристов, большевиков. И получалось, что замечательные люди, но, в общем-то, всё, чего они хотели, так и не сбылось. А сейчас пытаются эту ошибку исправить — никаких революционеров.

Мездриков: Более того, они же все бунтовщики. Народовольцы — они же вообще покушались на государственный строй.

Бунтман: А декабристы — вообще проходимцы, и сейчас нам об этом повествуют.

Мазур: Подождите, у нас на всех главных площадях стоит самый [главный] бунтовщик.

Бунтман: Да, и вот теперь я гораздо спокойнее отношусь к обилию оставшихся памятников Ленину, потому что это напоминание. Напоминание, что, сколько веревочка не вейся, всему, наверное, будет конец, если ты будешь эту веревочку тупо вить, а не делать из нее что-то интересное и полезное. Так происходило со всеми застоявшимися периодами истории — каким-нибудь образом это кончится.

Мазур: У нас, кстати, от этого советского подхода к истории — что есть революционеры, которые за народ, сформировалась политическая культура. У нас вообще вся политическая культура — из большевизма. Кто не с нами — тот против нас. А вторая ее часть — это требования к политикам. То есть, все ждут Павку Корчагина, который без всякого компромисса, без личных интересов будет бороться за трудовой народ. Ну или Ланселота, условно говоря. Поэтому, когда видят, что политика не соответствует где-то, хоть чуть-чуть, этому шаблону, всё, не годится.

И еще я вспомнил, что из советской истории у нас есть огромные выпадающие части — вот историю Византии мы не знали. Истории Великого княжества Литовского, которое аlter ego России, собственно говоря, мы тоже не знаем.

Бунтман: Здесь есть несколько вещей. Мы когда-то с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым (главный редактор «Эха Москвы» — прим. Тайги.инфо) сидели на даче и придумывали учебник истории. Потому что у нас [в учебниках в СССР и в России] была замечательная совершенно вещь: каждая страна соседняя появлялась минут за пять до того, как у нас с ней будет или война, или что-нибудь похожее. Не было ничего, и вдруг здесь под боком кто-то есть. Немножко истории Чингисхана было, и вдруг монголы везде. Да, этот контекст неизвестен. И потом — советское мышление, большевистское сознание — всё или ничего. Очень вредная вещь — демократический централизм так называемый, когда меньшинство должно подчиняться мнению большинства.

Мы должны были попробовать «демократические качели» — со всеми рисками, которые в этом есть. Должны были попробовать создать рамку и правила игры для нормальных выборов в девяностых годах. В окрестных странах [это получилось], которые все-таки не за пять минут появились до столкновения с нами, которые заново обрели независимость. Очень характерные страны — Литва и Польша. Посмотрите, кто был президентом в Литве: сначала Ландсбергис, интеллигент, националист и патриот, дальше — Бразаускас, который был первым секретарем компартии Литвы, потом они избрали американского литовца Адамкуса. Затем его отставили и избрали, извините, не помню, кто это был (Роландас Паксас — прим. Тайги.инфо), но помню, что достаточно криминализированный человек, литовец из России. Он им сразу не понравился, они его сразу отправили в отставку, вернули Адамкуса. Потом выбрали даму из ЕС [Далю Грибаускайте].

Польша проходит очень непростые вещи — с левыми, правыми, с центристами. Но тем самым она проходит тренировку, именно демократическую тренировку, тренировку социального и политического диалога. А у нас получилось, что эта тренировка была «заасфальтирована». И с помощью системы преемников, системы рокировок мы перешли к другой форме правления.

Источник статьи: http://tayga.info/150491