Славянский Языческий Портал

Значение волос в Славянском язычестве

Сегодня в кругах родноверов бытует мнение, что у мужчины должны быть длинные волосы. Дескать, это показатель духовности. Так, даже делятся по семантическому признаку понятия власы и космы. Космы — женские волосы, через которые они подпитывают себя и мужчину, а власы это мужские волосы. Такая схема даже представлена в цикле романов Алексеева «Сокровища Валькирии».

Сложно в этом увидеть рациональные зёрна. Но, тем не менее, число мужчин отращивающие длинные волосы в среде родноверия растёт. В принципе это неплохо, просто к славянской языческой традиции отношения не имеет.

Хрестоматийное описание внешности Святослава дал Лев Диакон:

«Вот какова была его наружность: умеренного роста, не слишком высокого и не очень низкого, с мохнатыми бровями и светло-синими глазами, курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней губой. Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны ее свисал клок волос – признак знатности рода».

Чуб считался в те времена знатным, в последствии с этой причёской стали отождествлять казаков.

Найти упоминание длинных волос у мужчин в повсеместном обиходе нам не удалось, но скажем коротко, остриженные волосы считались признаком рабства.

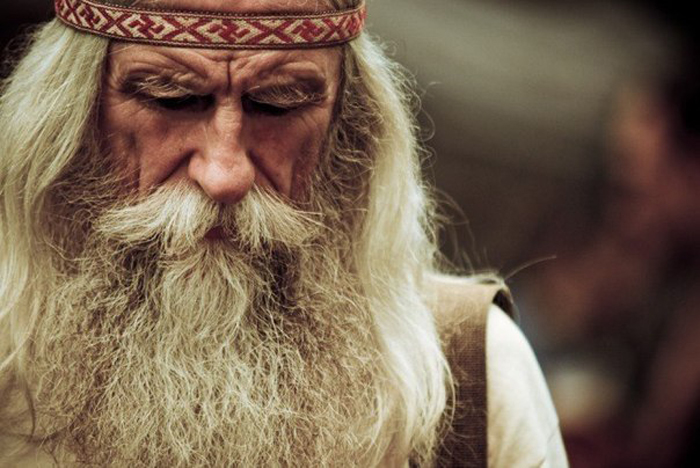

На Руси мужчины издавна носили полудлинные волосы, которые прикрывали затылок. Подстригали их на затылке ровным полукругом под традиционную «скобку» или в «кружок». Волосы расчесывали или «шапкой» во все стороны от макушки, нередко со свободно свисающей на лоб челкой, или зачесывали назад. Общераспространенными у восточных славян были бороды и усы как признак мужской зрелости. Бороды отращивали смолоду, начиная от щек, и носили или полными и широкими, или подстриженными. Формы бороды были разные: лопатовидные, двойные, клиновидные и т.п. Усы отращивали полными и опускали вниз в бороду. Считалось, если у юноши не растёт борода, с ним ещё нельзя вести дел. Борода, была важным инициационным моментом в жизни мужчины. Поэтому, когда Пётр велел брить бороды, это рассматривалось как позор.

Мирослав Курганский приводит ценные данные о детской инициации: «В возрасте одного года или нескольких лет от роду (в разных местах – в два, три, пять или семь лет) совершали постриги (или заплетение косы девочке). До этого обряда дитё считалось бесполым существом. Ритуал совершался по такой схеме: ребёнка садили на объект или рядом с объектом, связанным с мужской или женской сферой деятельности (для мальчиков это конь, сабля, топор, борона и т.д.; для девочек — веретено, прялка, чесальный гребень, пряжа и т.п.), обстригали волосы или заплетали косу, впервые одевали в мужскую или в женскую одежду, угощали всех участников обряда. Обряд этот известен издревле – согласно летописям, ещё в Древней Руси совершали постриги над княжескими детьми». Можно добавить, что мальчиков стригли «под горшок». В прямом смысле надевали мальчику на голову горшок, и все выступающие волосы из под горшка отстригали. Так добивалось ровность в причёске.

Можно смело говорить, что большое значение для мужчин это разделение по гендерному признаку. Где ключевыми маркерами выступали средний тип волос для мужчин и борода.

Для девушек и женщин всё обстояло несколько иначе.

Распускать волосы на Руси на людях было не то, что не принято, а просто неприлично, потому как длинные распущенные волосы символизировали беспорядочное растрачивание энергии и сексуальный призыв, поэтому носили их разве что падшие женщины, или, как их называли, «распутницы» Благопорядочным же скромным девушкам предполагалось заплетать косы и повязывать головы платком. Длинная коса символизировала о сохранении энергии для будущего мужа, потому носили их девушки незамужние. Позже, когда они выходили замуж, косы менялись на пучки, символизировавшие концентрацию энергии для чего-то одного, то есть, для мужа и для семьи. Тут играет роль числовая семантика. Одна коса – девушка одна. Две косы — девушка замужняя.

В течение длительного периода на Руси складывалась традиция, согласно которой замужние женщины должны были скрывать волосы. С открытыми волосами могли ходить лишь незамужние. Поэтому сорвать головной убор с женщины считалось самым тяжелым оскорблением. Отсюда и произошло выражение «опростоволоситься», т. е. опозориться.

С волосами связано много поверий и обычаев, так нельзя выбрасывать обстриженные волосы, их нужно сжигать в печи. Остриженная коротко женщина на Руси приравнивалась к ведьме и т.д. Некоторую энергетику женских волос этнография отмечает, что говорит о сакральности отношений с мужем. Думается, нужно некоторым язычникам пересмотреть свои позиции по отношению к длинным волосам у мужчин.

Источник статьи: http://slaviy.ru/yazycheskoe-mirovozzrenie/znachenie-volos-v-slavyanskom-yazychestve/

Борода у славян — заблуждение

У русского читателя в массе сложился образ древнего славянина с волосами едва ли не до плеч, перехваченными выше бровей тесёмкой, с бородой лопатой и т. д. В ряде исторических романов — Б. Васильев «Вещий Олег», Ю. Никитин «Ингвар и Ольха» — бородатые славяне противопоставлены безбородым бритоголовым русам. Те же стереотипы подвигли Герасимова на придание реконструированному облику Ярослава Мудрого бородки «а ля Иван Грозный». Как мы помним, это оказалось ошибкой. Здесь видно, как стереотипы вненаучного происхождения влияют на вполне солидных учёных.

«Вот какова была его наружность: умеренного роста, не слишком высокого и не очень низкого, с мохнатыми бровями и светлыми глазами, курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней губой. Голова у него была совершенно голая, на одной стороне её свисал клок волос — признак знатности»(2).

Так как же выглядел славянин, русич?

Начнём с облика Богов. Славянская языческая иконография (или правильнее будет сказать — идолография?) практически не знает длиннобородых Богов и совсем не знает длинноволосых. Чрезвычайно распространены идолы с усами, но без бород.

Собственно русы IX-X вв. поклонялись не Седобородому Одину или Рыжебородому Тору, а Перуну, у которого «ус злат»(56) На миниатюрах Радзивилловской летописи усов не видно, как, впрочем, и бороды. Зато отчётливо виден чуб-оселедец, совсем по-запорожски спускающийся к левому уху(57). Любопытную аналогию летописному Перуну составляет снабжённый серебряными усами Черноглав с Рюгена(58). Основной кумир этого острова, Святовит, имел «волосы и бороду, острижены кратко» (в других переводах — «обриты»(59)) в соответствии «с обыкновением руян»(60).

Фигурки антских времён из знаменитого Мартыновского клада изображают мужчин с коротко остриженными волосами, усатых и безбородых(61). Что до Руси, то «представление о том, что все мужчины в допетровское время носили бороды, кажется преувеличенным. До XVI в. ношение бороды… не было обязательным даже для духовенства. На древних книжных иллюстрациях часты изображения безбородых мужчин (в частности, новгородский бирич — лицо должностное — также без бороды)»(62). На барельефах белокаменного георгиевского собора в Юрьеве-Польском изображены княжеские дружинники с подстриженными или обритыми волосами и безбородые(63).

В русских былинах есть любопытный эпизод, как бы зеркальное отражение истории Аудуна из Западных Фиордов. Добрыня Никитич после долгих скитаний возвращается в материнский дом, где его уже считают мертвым. Когда он называет себя, то слышит в ответ:

У молодого Добрыни Никитича были кудри желтые:

В три-ряд вились вкруг верховища (макушки? — Л. П.)

А у тебя, голь кабацкая, до плеч висят!(64)

Т. о., именно длинные волосы были у русов признаком маргинала, бродяги. Воинская знать носила волосы, остриженные «под горшок» («в три ряда» вокруг макушки). Запустившего себя, позволившего волосам отрасти Добрыню в буквальном смысле родная мать не узнала!

Неизвестно ни одного русского эпического или исторического персонажа, в прозвище которого отразились бы борода и её свойства (сравни прозвища викингов — Бьёрн Синезубобородый, Бродди бородач, Бьяльви Бородач, Гнуп Борода, Грим Мохнатые щёки, Сигтрюгг Шёлковая борода и т.д.), зато: Василий Ус, Усыня-богатырь из сказок, Белоус, Сивоус(65) и т. д. Собственно к русам относится имя-прозвище Синеус(66), не выводимое из скандинавского именослова, а нелепая попытка «перевести» его, как «Син хауз» (свой дом) встретила отпор со стороны самих норманистов(67). Зато если просто, не мудрствуя, прочесть его как славянское прозвище, получится достойный «ответ» Торвальду Синей Бороде исландских саг.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник статьи: http://s30668851382.mirtesen.ru/blog/43290511781/Boroda-u-slavyan—zabluzhdenie

Борода у славян – значение и образ

Значение бороды у славян достаточно очевидно и фактически сводится к этимологии самого слова «борода». Современные лингвисты могут разбирать это слово, как угодно, придумывать массу вариантов его изначальной трактовки, но, скажем честно, человек по фамилии Розенталь может учить русскому языку кого угодно, но только не русского человека, у которого память о своем языке – в крови. Слово «борода» получено сращением корневой основы слова «богатство» и слова «род». То есть борода – это богатство рода. По другой версии основа «бо» могла происходить не от слова «богатство», а от слова «божий». То есть «божий род», происходящий от богов.

Борода у славян имела приблизительно тоже значение, что и коса у самураев. Это был символ зрелого мужчины, символ чести и достоинства. Есть основания полагать, что с мужчинами без бороды славяне предпочитали не заключать договор и вообще – не иметь никаких дел. Мужчин без бороды славяне называли женоликими, предполагалось, что они не только внешне, но и фактически подобны женщинам. Разумеется, отрок, у которого борода попросту еще не начала расти – это совсем другое дело.

Значение бороды у славян сводилось к образу достатка, зажиточности, способности мужчины обеспечить себя и свой род. То есть вопрос типа «для чего нужна борода» у славян просто не мог возникнуть. Это все равно, что спросить – зачем девице коса. Здесь, вероятно, могли быть нюансы. К примеру, не известно имела ли какое-то особое значение борода без усов. У славян, судя по дошедшим до нас хроникам и летописям, подобные варианты встречались, в том числе – у воинов. Вероятно, борода без усов у славян не могла служить указанием на какую-то особенность или характерную черту, как минимум – у нас на сегодняшний день нет никаких подтверждений особого статуса для мужских усов.

Другой популярный момент – рыжая борода у славян. Нужно понимать, что рыжего цвета у славянских народов не было в принципе, его попросту не могло быть, потому что рыжий цвет волос – это признак кровосмешения (вплоть до семи колен). Говоря простым языком, семиюродная сестра – все еще родственница. Рыжий «цвет» вымывался с течением времени, как минимум – в течение семи поколений после акта кровосмешения. То есть рыжая борода у славян приобретала значение наличия близкородственных связей, попирания законов рода. Не зря ведь народный фольклор сохранил такие всем известные формулировки как «Рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой!» или «А я что, рыжий что ли?» Все это явно указывает на то, что рыжий цвет был указанием на «грязную кровь», на представителя рода, априори способного совершать объективно плохие поступки.

С другой стороны, конечно, не все славяне были голубоглазыми блондинами. Были и темные с карими глазами, глаза, кстати, могли быть и зелеными, и серыми. Но оттенки цветов, вроде шатенов, встречались в результате смешения крови с другими расами. Однако борода у славян в любом случае была неотъемлемым атрибутом мужчины, в противном случае мужчина просто не мог называться мужчиной, он даже, вероятно, не смог бы жениться, потому что предполагалось, что мужчина без бороды не способен продолжить свой род.

В 1698 году Петр I, отлично понимая, сколь велико значение бороды для славян, ввел известный указ «О ношении немецкого платья, о бритье бород и усов…» Указ был воспринят народом крайне негативно, тех, кто брил бороду, стали называть «босое рыло» и дел никаких с ними не имели. Тогда Петр поступил проще – он ввел налог на ношение бороды по аналогии с «прогрессивными европейскими странами». Налог составлял от 30 до 100 рублей в год. 30 рублей к концу семнадцатого века – это годовое жалование солдата. Иными словами, борода у славян стала несусветной роскошью. Так, с мерзкого Петра началось «изгнание бороды» из русской культуры. Тем не менее, полностью «изжить» бороду так и не удалось. Более того, на сегодняшний день борода вновь «входит в моду». К сожалению, большинство из тех молодых людей, что сегодня носят бороду, даже не знают, что значила борода у славян, каков был истинный смысл ношения бороды. Но важен хотя бы сам факт, ибо это какое-никакое, но возвращение к корня, забытым традициям.

Источник статьи: http://radogost.ru/boroda-u-slavjan.html

Борода

Борода – знак мужества, о котором часто говорится в Библии, и она всегда пользовалась высоким уважением среди семитов и особенно среди жителей Западной Азии. «Арабы, говорит путешественник Арвье, настолько почитают бороду, что считают ее как бы священным украшением. Они говорят, что борода есть совершенство человеческого лица, и что оно было бы менее обезображено, если бы, вместо острижения бороды, отрезывали нос». На египетских памятниках, как и на памятниках ассирийских, жители Азии всегда изображаются с бородой, между тем сами египтяне обыкновенно брили бороду и даже голову. Поэтому Иосиф, прежде чем представиться фараону, должен был обрить себе бороду ( Быт. 41, 14 ). Но даже и в Египте, борода ценилась настолько, что цари носили искусственную продолговатую бороду, и даже сама царица Ха-та-су, в знак своего царственного достоинства, приказала изображать себя на своих памятниках с бородой. Евреи заимствовали обычай ношения бороды из Халдеи. В этой последней стране все носили бороду, как об этом свидетельствуют туземные памятники, на которых только женщины и евнухи изображаются безбородыми. В земле Гесем потомки Иакова сохраняли этот обычай, который и отличал их от окружающего их народа. Впоследствии, с поселением евреев в Палестине, этот обычай еще более укрепился, и касательно бороды установились определенные правила. Так, обычаем требовался тщательный уход за бородой, так что нечесаная и оставленная в пренебрежении борода считалась признаком глупости ( 1Цар. 21, 18 – 14 ). Важностью, которую приписывали там бороде, объясняется любопытный восточный обычай целовать бороду в знак уважения или дружбы ( 2Цар. 20, 9 ). Обрезать кому-нибудь часть бороды, а тем более всю бороду, считалось самым вопиющим оскорблением (ср. Неем. 13, 25 ). Давид почел жестоким для себя оскорблением, когда аммонитяне обрезали его послам половину бороды; эти посланники должны были скрываться в Иерихоне, и не осмеливались показаться народу, пока вновь не отросла у них борода ( 2Цар. 10, 2 – 5 ; 1Пар. 19, 2 – 5 ). Последствием этого оскорбления была война между израильтянами и аммонитянами. В ХVІІІ веке подобное же оскорбление, нанесенное персам одним арабским вождем, было также смыто только кровью: в 1764 году Керим-хан, один из трех претендентов на престол Персии, потребовал значительной дани от эмира Магенны, стоявшего во главе независимого племени на берегах Персидского залива; последний, однако, отказался уплатить эту дань, и посланникам Керим-хана приказал остричь бороду. За это оскорбление он жестоко поплатился: Керим-хан выслал против него войско, которое завоевало почти всю страну. Еще и теперь у маронитов высшим наказанием для провинившегося священника считается острижение ему бороды. У арабов обрезать бороду кому-нибудь считается высшим знаком бесчестия, каким у европейцев считается телесное наказание; среди них многие предпочли бы смерть этого рода наказанию. Эти обычаи с достаточностью объясняют нам, почему пророк Исаия (7, 20) сравнивает царя ассирийского с бритвой, которая обреет голову и бороду народу иудейскому, и почему пророк Иезекииль (5, 1 – 5), желая выразить древнюю славу Иерусалима и потом его глубокое уничижение, сравнивает этот город с остриженной бородой, потому что это действие есть символ уничижения и разрушения. В виду такого уважения к бороде, обычаем позволялось стричь бороду, или оставлять ее в пренебрежении, лишь в знак траура или вообще в знак большой скорби ( Ис. 15, 2 ; Иер. 41, 5, 48, 37 ; 1Езд. 9, 3 ; ср. Геродот, II, 36; Феокрит, XIV, 3; Сеетонии, Калигула, V). Иногда впрочем бороду сбривали и в видах гигиены, в случае проказы, что требовалось самим законом ( Лев. 14, 9 ). В видах же гигиены, в Египте предписывалось брить все тело. Человек, подвергшийся проказе, должен был закрывать свою бороду ( Лев. 13, 45 ). Вместо острижения бороды в знак скорби можно было ограничиться также закрытием своей бороды. В Египте, наоборот, во время траура сильно отпускали бороду (Геродот, II, 36). Римляне делали то же самое (Тит Ливий, XXVII, 34).

В Новом Завете мы не находим указаний на бороду, но по общему преданию, засвидетельствованному памятниками, Спаситель и апостолы носили бороду, как и все иудеи; только ап. Иоанн изображается безбородым, и это лишь потому, что он призван был к апостольству еще очень молодым. Этот обычай сохранился в восточной церкви, предписывающей Духовенству носить бороду. Постановления Апостольские запрещают бриться и «изменять против естества образ человеческий». Еще и теперь в церкви маронитской безбородый человек считается уродом, и не может быть рукоположен в священный сан.

Латинская церковь, чуждая этих восточных воззрений на бороду, изменила этому обычаю, и вместо него установился почти повсюду обычай брить бороду, за исключением тех миссионеров, которые действуют среди восточных народов.

Этот обычай в римской церкви, очевидно, возник под влиянием древних римлян-язычников, бривших бороду. Но римская церковь, желая оправдать этот обычай, уже рано стала утверждать, что духовенство начало брить бороду, или по крайней мере обрезывать ее, уже со времен ап. Петра, как об этом говорят средневековые соборы и писатели; при этом в основание приводилось предание, по которому язычники в Антиохии, в насмешку, не только остригли ап. Петру, основателю римской церкви, голову (tonsura Petri), но и бороду. Во всяком случае, обычай этот рано распространился в римской церкви, и уже патриарх Фотий среди других упреков, которые он делал римской церкви за уклонение от древнего предания, указывал и на то, что в ней духовные не носят бороды. Оправдываясь во взводимом упреке, Ратрамн корвейский доказывал, что касательно ношения бороды духовенством ни Св. Писание, ни апостольское предание не постановили ничего определенного, и вообще у различных церквей господствовали различные обычаи. Ссылаясь, однако, на установившийся обычай Западной церкви, пана Григорий VII заставил архиепископа каглиарского с его духовенством брить бороду, и начиная с XII века, на Западе в течение всех средних веков но было почти ни одного такого собора, который бы не предписывал: сlerici barbam ne nutriant («духовные лица да не отпускают бороды»); некоторые соборы даже угрожали запрещением тем духовным лицам, которые не брили своей бороды более двух недель. Но хотя таким образом западное духовенство почти в течение тысячи лет ходило безбородым, с половины XVI века мало-по-малу среди него возобновился обычай ношения бороды, так что ему следовали и многие папы, как можно видеть в галерее портретов пап (с Павла III до Иннокентия XII, причем более ранние из них носили длинные бороды, а более поздние – короткие или только едва закрывавшие подбородок); то же самое показывают и портреты епископов и других духовных лиц этого времени. Соборы того времени и требовали только, чтобы духовные лица носили «не слишком длинную бороду» и настолько подстригали ее на верхней губе, чтобы она не препятствовала вкушению святейшей Крови. Но этот обычай впоследствии, под влиянием французской моды, с конца XVII века опять мало-по-малу вышел из употребления, и снова установился старинный обычай брить бороды, как об этом говорит Борромей, который, будучи архиепископом, сначала и сам еще носил бороду, а затем в одном послании к своему духовенству от 1576 г. выражал желание, чтобы духовные лица отличались от мирян не только своей одеждой, но и отсутствием бороды. Когда в шестидесятых годах минувшего XIX столетия среди духовенства в Баварии появилось стремление носить «достопочтенную бороду», и многие тайно стали носить ее, то Пий IX (1863) в особом бреве поручил апостолическому пунцию в Мюнхене внушить от его имени баварским епископам, чтобы они запрещали вновь появившийся у духовных лиц обычай носить бороду, и вообще не водили Никакого нового обычая без ведома и позволения апостолического престола. В упомянутом бреве ношение бороды духовенством называется «обычаем вышедшем из употребления», и «брадобритие» называется «господствующим обычаем латинской церкви». Вопрос о бороде и доселе еще не покончен в Западной церкви, особенно там, где латинское христианство приходит в соприкосновение с православием, придается большое значение соблюдению правила брить бороду; так что те из духовных лиц, которые, особенно среди русско-галицких униатов в Австрии, предпочитают носить по русско-восточному обычаю бороду, часто подвергаются преследованию со стороны своего начальства, которое всегда склонно видеть в бороде знамя и признак ненавистного ему москвофильства, и бывали случаи, что из-за бороды возникали целые дела, уладить которые было не всегда легко.

О тех спорах, которые возбуждались касательно бороды в России, особенно со стороны раскола см. под словом «Брадобритие».

Источник: Православная богословская энциклопедия или Богословский энциклопедический словарь. : под ред. проф. А. П. Лопухина : В 12 томах. — Петроград : Т-во А. П. Лопухина, 1900-1911. / Т. 2: Археология — Бюхнер. — 1901. — VI, [2] с., 1305 стб., 7 л. ил., портр., карты, план.

Источник статьи: http://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/pravoslavnaja-bogoslovskaja-entsiklopedija-ili-bogoslovskij-entsiklopedicheskij-slovar-tom-vtoroj-arheologija-byuhner/258