Обособленные и необособленные определения (окончание)

1. Большой и багровый месяц только что встал в черноватом и тусклом тумане. 2. Перед главной избой тянулся подпертый тоненькими столбиками навес . 3. В выброшенном из комнаты мусоре попалось несколько медных, сильно позеленевших монет . 4. Я где-то читал, как по одной, вырезанной на камне надписи учёные открыли жизнь целой страны. 5. Сонная и однообразная жизнь в городе пошла своей колеёй.

1. Запах , сильный до одури, был кругом. 2. Трава , прибитая снегом, лежала полосами. 3. Молодой месяц , омытый дождями, светлой прорезью покоился на западной окраине неба. 4. В ней что-то горит, чудотворное. 5. Но во взоре , упорном и странном, угадать ничего не могу. 6. Дверь юрты , тяжёлая, обитая конской шкурой, приподнялась в наклонной стене.

1. Почему я вижу звёзды , так ярко светящиеся на чёрно-синем болгарском небе? 2. После этого он понёс совершеннейшую чушь , доставившую мне глубокое удовольствие. 3. Пахло тёплым ржаным хлебом , выпекаемым в подвале вокзального буфета. 4. Тут было много офицеров , отличавшихся потом в королевских войсках. 5. Первое «лесное» слово , совершенно меня заворожившее, было «глухомань». 6. Кроме двери , ведшей в переднюю, была ещё одна дверь.

1. В большой зале , с двумя зеркалами в простенках, картинами-премиями «Нивы» в золотом багете, с парой карточных столов и дюжиной венских стульев, было пустынно и скучно. Гостиную украшали три лампы, одна другой больше. В тёмной, без окон спальне , кроме широкой кровати, стояли сундуки. 2. Молодой малый , в длинном кафтане из синего толстого сукна, встретил нас на крыльце. 3. Человек высокого роста, с усами, вышел из чащи. 4. Среднего роста, с лысой головой в венчике седых кудрявых волос, с бритыми щеками и торчащими усами , похожими на зубные щётки, прямой и ловкий, в кожаной куртке, он каждым своим движением позволял узнать в нём старого унтер-офицера. 5. Бабка , костлявая, горбатая, с короткими седыми волосами, стояла на припёке. 6. В бричке сидело двое обывателей: купец Иван Иваныч Кузьмичов , бритый, в очках и в соломенной шляпе, больше похожий на чиновника, чем на купца, и другой — отец Христофор Сирийский , настоятель Николаевской церкви, маленький длинноволосый старичок в сером парусиновом кафтане, в широкополом цилиндре и в шитом цветном поясе.

1. Напрасно в бешенстве порой я рвал отчаянной рукой терновник, спутанный плющом. 2. Трудами ночи изнурённый, я лёг в тени. 3. Терек воет, дик и злобен. 4. Иностранец окинул взглядом высокие дома, квадратом окаймлявшие пруд. 5. Вон в снеговом половодье плывёт облако, большое, тёплое, каких не бывает зимой. 6. В читальню вошёл широкий, приземистый мужчина, одетый в кучерский костюм и шляпу с павлиньими перьями, в маске. 7. Что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское тянулось по степи вместо дороги. 8. Гонимая стыдом, ты жребий свой вручила тому, которого не знала, не любила. 9. Гарт ходил в черном просторном костюме, строгом и скучном. 10. Что-то острое и быстрое пронизывает всё моё тело от колен к груди и голове. 11. В жёсткой траве, похожей на шерсть козы, цвели меж низких полыней лиловые низкие цветки. 12. Подъехав ко второй в проулочке сакле, врытой в полугорке, он остановился. 13. Высокий, прямой, он шёл по улице, тяжело опуская кленовую палку. 14. Смотреть на неё, спокойную и сильную, приятно. 15. У неё было красноватое, невероятно хитрое, скорее даже лукавое лицо. 16. Я, ошеломлённый, ничего толком не понимая, почти бегом спустился с горы. 17. Кубря, прозрачная, глубоководная, со своими видимыми с берега чудесными подводными лесами, со своими широкими заводями, прекрасна.

Источник статьи: http://xn--24-6kct3an.xn--p1ai/%D0%93%D0%94%D0%97_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83_%D0%B7%D0%B0_10-11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0/85.1.html

Человек высокого роста с усами вышел

А. И. Герцен. Портрет работы художника Н. Н. Ге, 1867 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Предисловие к изданию

Настоящее собрание сочинений А. И. Герцена является первым научным изданием литературного и эпистолярного наследия выдающегося деятеля русского освободительного движения, революционного демократа, гениального мыслителя и писателя, сыгравшего, по словам В. И. Ленина, «великую роль в подготовке русской революции».

Революционная деятельность Герцена, условия многолетней политической эмиграции, цензурно-полицейские преследования сочинений великого писателя в России, не прекращавшиеся на протяжении более полувека, – все это мешало распространению произведений Герцена среди широких кругов русских читателей вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции. Как известно, при жизни Герцена собрание его сочинений осуществлено не было. Издания отдельных произведений («Кто виноват?», «Письма из Франции и Италии», «С того берега», «Былое и думы» и др.) или небольших сборников («Прерванные рассказы», «За пять лет». «Из „Колокола“ и „Полярной звезды“» и др.), предпринимавшиеся Герценом в Лондоне и впоследствии в Женеве, лишь в небольшой степени восполняли этот пробел. Основная масса герценовских произведений продолжала оставаться разбросанной в различных, преимущественно периодических, изданиях – газетах, журналах, сборниках. Значительная часть литературного наследия Герцена при его жизни вообще не была опубликована.

Вопрос об издании сочинений Герцена возник сразу после его смерти. По материалам семейного архива писателя в 1870 г. было осуществлено издание «Сборника посмертных статей Ал. Ив. Герцена» (Женева, 1870; 2-е изд. – 1874). В 1875–1879 гг. в Женеве вышло в свет десятитомное собрание сочинений Герцена. Однако при всем политическом и литературном значении женевского издания его научная ценность была невелика даже для своего времени. В собрании были представлены далеко не все тексты, опубликованные при жизни Герцена, в частности, почти совсем не вошли в него статьи из «Колокола». Несмотря на то, что в распоряжении редактора издания, Г. Н. Вырубова, находилось богатейшее собрание рукописей Герцена, хранившихся в архиве его семьи, издание из числа неизвестных ранее произведений ограничилось публикацией лишь некоторых (дневник и др.). Не была продумана композиция издания. В текстологическом отношении женевское издание не только не разрешило, но даже не поставило перед собою каких-либо научных задач.

Русскому читателю женевское собрание в основном осталось неизвестным. Сочинения Герцена еще долго продолжали находиться в царской России под строгим и безусловным запретом. Даже в 1890-х годах, когда было задумано первое русское собрание сочинений Герцена, оно не было разрешено властями, и потребовалось свыше 10 лет хождений по цензурному ведомству, чтобы добиться права на осуществление этого издания. Оно вышло в 1905 г. в 7 томах; дополнительный, VII том был посвящен переписке Герцена с Н. А. Захарьиной в 1830-х годах. Однако это – павленковское (по имени издателя) – собрание сочинений Герцена было изуродовано цензурными пропусками и искажениями. Многие произведения Герцена вообще не были включены в это собрание. В отношении подготовки текстов павленковское издание характеризовалось крайней небрежностью, обилием ошибок, полным произволом в расположении материала.

Издание сочинений Герцена, свободное от цензурного вмешательства, стало возможным лишь после победы Великой Октябрьской социалистической революции. В первые же годы Советской власти было продолжено и успешно завершено 22-томное издание «Полного собрания сочинений и писем» Герцена, осуществленное под редакцией М. К. Лемке при ближайшем участии дочери писателя, Н. А. Герцен. Первые восемь томов издания, вышедшие до революции, были дополнены списками сделанных при печатании цензурных исключений.

В издании под редакцией М. К. Лемке было впервые сведено воедино литературное, а также эпистолярное наследие великого писателя-революционера. Значительное количество текстов Герцена вообще стало известным и вошло в научный обиход в результате многолетних архивных изысканий М. К. Лемке. В то же время многие принципы редакционной и текстологической работы, положенные в основу его издания, в научном отношении оказались несостоятельными. Произведения, письма и документы печатались в общей хронологической последовательности; без достаточных оснований редактор избирал в качестве источника основного текста некоторых произведений Герцена (например, «Письма из Франции и Италии») их ранние редакции, а не последние прижизненные публикации; произвольно были определены состав и композиция «Былого и дум» и т. д. Существенные недосмотры и ошибки были допущены при подготовке текстов Герцена.

Таким образом, задачи научного издания сочинений Герцена продолжали оставаться неразрешенными. Это привело к отсутствию канонических текстов произведений Герцена в последовавших изданиях его беллетристики, философских сочинений, «Былого и дум». Следует учесть также, что за прошедшие после окончания издания М. К. Лемке почти три десятилетия стали известны многие новые тексты произведений и писем Герцена, опубликованные в ряде изданий как в СССР («Литературное наследство» и др.), так и за рубежом. Все это с большой остротой поставило перед научными учреждениями нашей страны вопрос о новом издании собрания сочинений Герцена.

Настоящее издание собрания сочинений и писем А. И. Герцена, осуществляемое по постановлению Президиума Академии Наук СССР от 7 сентября 1951 г., по сравнению с предшествующими собраниями сочинений является наиболее полным. Оно включает в себя все доступные ныне произведения и письма Герцена, как законченные писателем, так и сохранившиеся в отрывках или черновых набросках. Однако и это издание не может еще претендовать на исчерпывающую полноту. Значительная часть документального наследия писателя продолжает оставаться в различных зарубежных архивных фондах и частных собраниях и до сих пор не поддается точному учету. Неизвестна, например, судьба архива «Колокола», не обследованы многие архивохранилища в Западной Европе и Америке, остается недоступной переписка Герцена с рядом выдающихся деятелей западноевропейского освободительного движения и общественной мысли, еще не выявлены полностью статьи Герцена в иностранной периодической печати. Кроме того, затеряны некоторые материалы, находившиеся в архивах частных лиц в России (например, Т. П. Пассек). Редакция надеется, что настоящее издание будет способствовать дальнейшей успешной работе в области разыскания новых документальных материалов, связанных с жизнью и деятельностью Герцена.

Издание рассчитано на 30 томов. Его основная задача – опубликование научно проверенного текста произведений и писем Герцена на основе рукописей, прижизненных публикаций, указаний самого писателя и других материалов. Произведения печатаются, как правило, по тексту последнего прижизненного авторизованного издания, с восстановлением по сохранившимся материалам мест, исключенных или искаженных цензурой или самим автором в силу цензурных условий, а также мест, переделанных редакторами без согласия автора, с устранением технических ошибок и погрешностей и т. п. Произведения и их части, которые не появлялись в печати при жизни писателя, и письма Герцена печатаются по рукописям, а при отсутствии рукописных источников – по наиболее авторитетным публикациям, редакторы которых в свое время располагали рукописями Герцена («Сборник посмертных статей», женевское издание, издание М. К. Лемке и др.). Другие редакции произведений, имеющие самостоятельный интерес («Доктор Крупов», «Письма из Франции и Италии», «Долг прежде всего», отдельные главы «Былого и дум» и т. п.), варианты и разночтения между окончательной редакцией текста и первопечатными публикациями и рукописями, а в существенных случаях также зачеркнутые места рукописей печатаются после основного текста каждого тома издания.

Источник статьи: http://www.litmir.me/br/?b=280576&p=68

НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ «ОДНАЖДЫ, В СТУДЁНУЮ ЗИМНЮЮ ПОРУ. »

(из стихотворения «Крестьянские дети»)

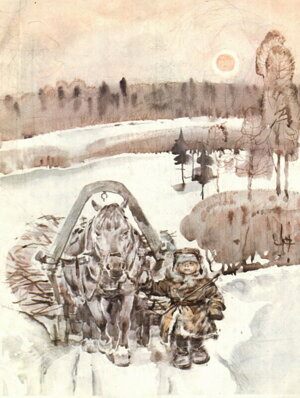

Мужичок с ноготок

Мужичок с ноготок

Однажды, в студёную зимнюю пору

Я из лесу вышел; был сильный мороз.

Гляжу, поднимается медленно в гору

Лошадка, везущая хворосту воз.

И, шествуя важно, в спокойствии чинном,

Лошадку ведёт под уздцы мужичок

В больших сапогах, в полушубке овчинном,

В больших рукавицах. а сам с ноготок!

«Здорово, парнище!» — «Ступай себе мимо!» —

«Уж больно ты грозен, как я погляжу!

Откуда дровишки?» — «Из лесу, вестимо,

Отец, слышишь, рубит, а я отвожу».

(В лесу раздавался топор дровосека.) —

«А что, у отца-то большая семья?» —

«Семья-то большая, да два человека

Всего мужиков-то: отец мой да я. » —

«Так вон оно что! А как звать тебя?» — «Власом». —

«А кой тебе годик?» — «Шестой миновал.

Ну, мёртвая!» — крикнул малюточка басом,

Рванул под уздцы и быстрей зашагал.

На эту картину так солнце светило,

Ребёнок был так уморительно мал,

Как будто всё это картонное было,

Как будто бы в детский театр я попал.

Но мальчик был мальчик живой, настоящий,

И дровни, и хворост, и пегонький конь,

И снег до окошек деревни лежащий,

И зимнего солнца холодный огонь —

Всё, всё настоящее русское было,

С клеймом нелюдимой, мертвящей зимы,

Что русской душе так мучительно мило,

Что русские мысли вселяет в умы, —

Те честные мысли, которым нет доли,

Которым нет смерти — дави не дави,

В которых так много и злобы и боли,

В которых так много любви!

Полное стихотворение Н.А. Некрасова «Крестьянские дети» 1861 года

Опять я в деревне. Хожу на охоту,

Пишу мои вирши — живется легко,

Вчера, утомленный ходьбой по болоту,

Забрел я в сарай и заснул глубоко.

Проснулся: в широкие щели сарая

Глядятся веселого солнца лучи.

Воркует голубка; над крышей летая,

Кричат молодые грачи,

Летит и другая какая-то птица —

По тени узнал я ворону как раз;

Чу! шепот какой-то. а вот вереница

Вдоль щели внимательных глаз!

Всё серые, карие, синие глазки —

Смешались, как в поле цветы.

В них столько покоя, свободы и ласки,

В них столько святой доброты!

Я детского глаза люблю выраженье,

Его я узнаю всегда.

Я замер: коснулось души умиленье.

Чу! шепот опять!

Первый голос

Борода!

Второй

А барин, сказали.

Третий

Потише вы, черти!

Второй

У бар бороды не бывает — усы.

Первый

А ноги-то длинные, словно как жерди.

Четвертый

А вона на шапке, гляди-тко — часы!

Пятый

Ай, важная штука!

Шестой

И цепь золотая.

Седьмой

Чай, дорого стоит?

Восьмой

Как солнце горит!

Девятый

А вона собака — большая, большая!

Вода с языка-то бежит.

Пятый

Ружье! погляди-тко: стволина двойная,

Замочки резные.

Третий (с испугом)

Глядит!

Четвертый

Молчи, ничего! постоим еще, Гриша!

Испугались шпионы мои

И кинулись прочь: человека заслыша,

Так стаей с мякины летят воробьи.

Затих я, прищурился — снова явились,

Глазенки мелькают в щели.

Что было со мною — всему подивились

И мой приговор изрекли:

«Такому-то гусю уж что за охота!

Лежал бы себе на печи!

И, видно, не барин: как ехал с болота,

Так рядом с Гаврилой. » — Услышит, молчи! —

О милые плуты! Кто часто их видел,

Тот, верю я, любит крестьянских детей;

Но если бы даже ты их ненавидел,

Читатель, как «низкого рода людей», —

Я всё-таки должен сознаться открыто,

Что часто завидую им:

В их жизни так много поэзии слито,

Как дай бог балованным деткам твоим.

Счастливый народ! Ни науки, ни неги

Не ведают в детстве они.

Я делывал с ними грибные набеги:

Раскапывал листья, обшаривал пни,

Старался приметить грибное местечко,

А утром не мог ни за что отыскать.

«Взгляни-ка, Савося, какое колечко!»

Мы оба нагнулись, да разом и хвать

Змею! Я подпрыгнул: ужалила больно!

Савося хохочет: «Попался спроста!»

Зато мы потом их губили довольно

И клали рядком на перилы моста.

Должно быть, за подвиги славы мы ждали,

У нас же дорога большая была:

Рабочего звания люди сновали

По ней без числа.

Копатель канав — вологжанин,

Лудильщик, портной, шерстобит,

А то в монастырь горожанин

Под праздник молиться катит.

Под наши густые, старинные вязы

На отдых тянуло усталых людей.

Ребята обступят: начнутся рассказы

Про Киев, про турку, про чудных зверей.

Иной подгуляет, так только держися —

Начнет с Волочка, до Казани дойдет!

Чухну передразнит, мордву, черемиса,

И сказкой потешит, и притчу ввернет:

«Прощайте, ребята! Старайтесь найпаче

На господа бога во всем потрафлять.

У нас был Вавило, жил всех побогаче,

Да вздумал однажды на бога роптать, —

С тех пор захудал, разорился Вавило,

Нет меду со пчел, урожаю с земли,

И только в одном ему счастие было,

Что волосы из носу шибко росли. »

Рабочий расставит, разложит снаряды —

Рубанки, подпилки, долота, ножи:

«Гляди, чертенята!» А дети и рады,

Как пилишь, как лудишь — им всё покажи.

Прохожий заснет под свои прибаутки,

Ребята за дело — пилить и строгать!

Иступят пилу — не наточишь и в сутки!

Сломают бурав — и с испугу бежать.

Случалось, тут целые дни пролетали —

Что новый прохожий, то новый рассказ.

Ух, жарко. До полдня грибы собирали.

Вот из лесу вышли — навстречу как раз

Синеющей лентой, извилистой, длинной,

Река луговая: спрыгнули гурьбой,

И русых головок над речкой пустынной

Что белых грибов на полянке лесной!

Река огласилась и смехом, и воем:

Тут драка — не драка, игра — не игра.

А солнце палит их полуденным зноем.

Домой, ребятишки! обедать пора.

Вернулись. У каждого полно лукошко,

А сколько рассказов! Попался косой,

Поймали ежа, заблудились немножко

И видели волка. у, страшный какой!

Ежу предлагают и мух, и козявок,

Корней молочко ему отдал свое —

Не пьет! отступились.

Кто ловит пиявок

На лаве, где матка колотит белье,

Кто нянчит сестренку двухлетнюю Глашку,

Кто тащит на пожню ведерко кваску,

А тот, подвязавши под горло рубашку,

Таинственно что-то чертит по песку;

Та в лужу забилась, а эта с обновой:

Сплела себе славный венок, —

Всё беленький, желтенький, бледно-лиловый

Да изредка красный цветок.

Те спят на припеке, те пляшут вприсядку.

Вот девочка ловит лукошком лошадку:

Поймала, вскочила и едет на ней.

И ей ли, под солнечным зноем рожденной

И в фартуке с поля домой принесенной,

Бояться смиренной лошадки своей.

Грибная пора отойти не успела,

Гляди — уж чернехоньки губы у всех,

Набили оскому: черница поспела!

А там и малина, брусника, орех!

Ребяческий крик, повторяемый эхом,

С утра и до ночи гремит по лесам.

Испугана пеньем, ауканьем, смехом,

Взлетит ли тетеря, закокав птенцам,

Зайчонок ли вскочит — содом, суматоха!

Вот старый глухарь с облинялым крылом

В кусту завозился. ну, бедному плохо!

Живого в деревню тащат с торжеством.

«Довольно, Ванюша! гулял ты немало,

Пора за работу, родной!»

Но даже и труд обернется сначала

К Ванюше нарядной своей стороной:

Он видит, как поле отец удобряет,

Как в рыхлую землю бросает зерно,

Как поле потом зеленеть начинает,

Как колос растет, наливает зерно.

Готовую жатву подрежут серпами,

В снопы перевяжут, на ригу свезут,

Просушат, колотят-колотят цепами,

На мельнице смелют и хлеб испекут.

Отведает свежего хлебца ребенок

И в поле охотней бежит за отцом.

Навьют ли сенца: «Полезай, постреленок!»

Ванюша в деревню въезжает царем.

Однако же зависть в дворянском дитяти

Посеять нам было бы жаль.

Итак, обернуть мы обязаны кстати

Другой стороною медаль.

Положим, крестьянский ребенок свободно

Растет, не учась ничему,

Но вырастет он, если богу угодно,

А сгибнуть ничто не мешает ему.

Положим, он знает лесные дорожки,

Гарцует верхом, не боится воды,

Зато беспощадно едят его мошки,

Зато ему рано знакомы труды.

Однажды, в студеную зимнюю пору

Я из лесу вышел; был сильный мороз.

Гляжу, поднимается медленно в гору

Лошадка, везущая хворосту воз.

И шествуя важно, в спокойствии чинном,

Лошадку ведет под уздцы мужичок

В больших сапогах, в полушубке овчинном,

В больших рукавицах. а сам с ноготок!

«Здорово, парнище!» — Ступай себе мимо! —

«Уж больно ты грозен, как я погляжу!

Откуда дровишки?» — Из лесу, вестимо;

Отец, слышишь, рубит, а я отвожу.

(В лесу раздавался топор дровосека.) —

«А что, у отца-то большая семья?»

— Семья-то большая, да два человека

Всего мужиков-то: отец мой да я. —

«Так вон оно что! А как звать тебя?»

— Власом. —

«А кой тебе годик?» — Шестой миновал.

Ну, мертвая! — крикнул малюточка басом,

Рванул под уздцы и быстрей зашагал.

На эту картину так солнце светило,

Ребенок был так уморительно мал,

Как будто всё это картонное было,

Как будто бы в детский театр я попал!

Но мальчик был мальчик живой, настоящий,

И дровни, и хворост, и пегонький конь,

И снег, до окошек деревни лежащий,

И зимнего солнца холодный огонь —

Всё, всё настоящее русское было,

С клеймом нелюдимой, мертвящей зимы.

Что русской душе так мучительно мило,

Что русские мысли вселяет в умы,

Те честные мысли, которым нет воли,

Которым нет смерти — дави не дави,

В которых так много и злобы и боли,

В которых так много любви!

Играйте же, дети! Растите на воле!

На то вам и красное детство дано,

Чтоб вечно любить это скудное поле,

Чтоб вечно вам милым казалось оно.

Храните свое вековое наследство,

Любите свой хлеб трудовой —

И пусть обаянье поэзии детства

Проводит вас в недра землицы родной.

Теперь нам пора возвратиться к началу.

Заметив, что стали ребята смелей,

«Эй, воры идут! — закричал я Фингалу. —

Украдут, украдут! Ну, прячь поскорей!»

Фингалушка скорчил серьезную мину,

Под сено пожитки мои закопал,

С особым стараньем припрятал дичину,

У ног моих лег — и сердито рычал.

Обширная область собачьей науки

Ему в совершенстве знакома была;

Он начал такие выкидывать штуки,

Что публика с места сойти не могла,

Дивятся, хохочут! Уж тут не до страха!

Командуют сами! «Фингалка, умри!» —

«Не засти, Сергей! Не толкайся, Кузяха!»

«Смотри — умирает — смотри!»

Я сам наслаждался, валяясь на сене,

Их шумным весельем. Вдруг стало темно

В сарае: так быстро темнеет на сцене,

Когда разразиться грозе суждено.

И точно: удар прогремел над сараем,

В сарай полилась дождевая река,

Актер залился оглушительным лаем,

А зрители дали стречка!

Широкая дверь отперлась, заскрипела,

Ударилась в стену, опять заперлась.

Я выглянул: темная туча висела

Над нашим театром как раз.

Под крупным дождем ребятишки бежали

Босые к деревне своей.

Мы с верным Фингалом грозу переждали

И вышли искать дупелей.

Источник статьи: http://sibmama.ru/nakrasov-odnazdy.htm

Мужичок с ноготок

Мужичок с ноготок