- Окончания глаголов. Правописание глаголов в русском языке

- Что такое спряжение?

- Приставка вы- и спряжение глагола

- Как определить спряжение, если личное окончание безударно?

- Глаголы-исключения

- Разноспрягаемые глаголы

- Алгоритм выбора окончания глаголов

- Подведем итоги

- Правописание личных окончаний глаголов

- Таблица личных окончаний глаголов

- Ударные личные окончания глаголов

- Безударные личные окончания глаголов

- Личные окончания множественного числа

- Почему у римских имен отбрасывают окончание -ус?

- Особенности римских имен

- Женские имена

- Трудности перевода имен на латыни

Окончания глаголов. Правописание глаголов в русском языке

Глагол — одна из самых непростых в изучении и написании частей речи, имеющихся в русском языке. Самой сложной орфограммой в данной теме считается правописание окончаний глаголов в безударной позиции. Их правильное написание зависит от такого понятия, как спряжение.

Что такое спряжение?

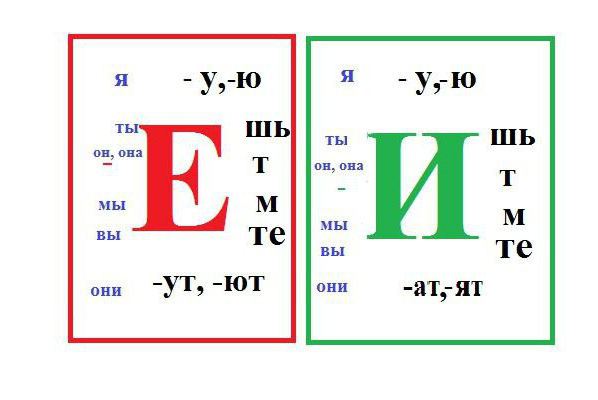

Спряжение — это лингвистический термин, обозначающий изменение лица и числа глагола. Иными словами, это тот набор личных окончаний, который приобретает слово при изменении лица и числа. К счастью обучающихся, в русском языке всего два типа спряжения. Какой бы глагол из нескольких миллионов существующих ни был взят для примера, при изменении он будет приобретать флексии:

- У/Ю, ЕШЬ, ЕТ в единственном числе и ЕМ, ЕТЕ, УТ/ЮТ во множественном.

- У/Ю, ИШЬ, ИТ, в единственном числе и ИМ, ИТЕ, АТ/ЯТ во множественном.

Проспрягаем глагол спать: я спл-ю, мы сп-им, ты сп-ишь, вы сп-ите, он сп-ит, они сп-ят. Его окончания при изменении показывают, что он относится ко второму спряжению. Другое слово — жить. Я жив-у, мы жив-ем, ты жив-ешь, вы жив-ете, он жив-ет, они жив-ут. Следовательно, это глагол первого спряжения.

Приставка вы- и спряжение глагола

Глаголы, имеющие приставку, относятся к тому же спряжению, что и однокоренные к ним бесприставочные. Эта информация очень важна для слов с приставкой вы-, которая имеет свойство «оттягивать» на себя ударение. Например, чтобы определить спряжение слова вылетит, нужно убрать приставку, и получится глагол летит с ударным личным окончанием, который относится ко второму спряжению.

Таким образом, на принадлежность к тому или иному спряжения указывают окончания глаголов в личных формах, находящиеся под ударением. Но как поступить, если ударным оказывается не окончание, а основа слова? Ведь в этом случае нужная буква слышна неотчетливо, она находится в слабой позиции, и можно допустить ошибку. На помощь приходит правило.

Как определить спряжение, если личное окончание безударно?

Чтобы определить, к какому из двух имеющихся в русском языке типов спряжения относится глагол, если ударение падает не на окончание, а на основу, нужно образовать начальную форму слова. Эта форма называется инфинитивом и к ней можно задать вопросы что делать? (совершенный вид) и что сделать? (несовершенный вид). Далее следует посмотреть, на что оканчивается полученное слово, и применить правило. Иными словами, безударные окончания глаголов можно написать правильно только в том случае, если определить их спряжение.

Ко 2 спряжению принадлежат глаголы, имеющие безударные личные окончания, которые в форме инфинитива оканчиваются на -ить.

К 1 спряжению принадлежат глаголы с личными окончаниями в безударной позиции, которые в инфинитиве оканчиваются на любые буквы, кроме -ить. Это могут быть комбинации -еть, -ать, -оть, -ть, -чь и многие другие.

Например, слово мечтаешь. Ударение падает не на окончание, а на основу слова. Для определения спряжения ставим глагол в форму инфинитива: что делать? — мечтать. Оканчивается на —ать. Значит, этот глагол относится к 1 спряжению, и, изменяясь по лицам и числам, он будет принимать соответствующие окончания.

Пилишь. Образуем начальную форму — пилить. На конце слова —ить, следовательно, это глагол второго спряжения, и набор личных окончаний будет соответствующим.

Итак, чтобы правильно написать гласные в окончаниях глаголов в безударной позиции, нужно поставить слово в форму инфинитива и в зависимости от того, на что оно оканчивается, определить спряжение. Кажется, все просто. Но если бы в русском языке на каждое правило не приходился бы десяток исключений, он не считался бы одним из сложнейших в изучении языков мира. И в простом правиле о спряжении тоже есть коварные слова-исключения.

Глаголы-исключения

Исключения — это те слова, которые не подчиняются общему правилу. В правиле о спряжении есть 14 глаголов-исключений, которые необходимо запомнить, чтобы не допускать ошибок в написании.

Есть 7 слов на -еть, которые, изменяясь по лицам и числам, принимают окончания глаголов 2 спряжения: это слова обидеть, зависеть,терпеть, ненавидеть, смотреть, вертеть, видеть. Например, слово терпеть принимает такие окончания: я терплЮ, мы терпИМ, ты терпИШЬ, вы терпИТЕ, он терпИТ, они терпЯТ.

4 глагола на —ать, которые тоже спрягаются не в соответствии с правилом и имеют личные окончания 2 спряжения: гнать, слышать, держать, дышать. Я слышУ, мы слышИМ, ты слышИШЬ, вы слышИТЕ, он слышИТ, они слышАТ.

И наконец, 3 глагола на —ить — стелить, брить и зиждиться — имеют личные окончания глаголов 1 спряжения: я стелЮ, мы стелЕМ, ты стелЕШЬ, вы стелЕТЕ, он стелЕТ, они стелЮТ.

Окончания этих 14 глаголов нужно знать на память, потому что они не подчиняются общему правилу.

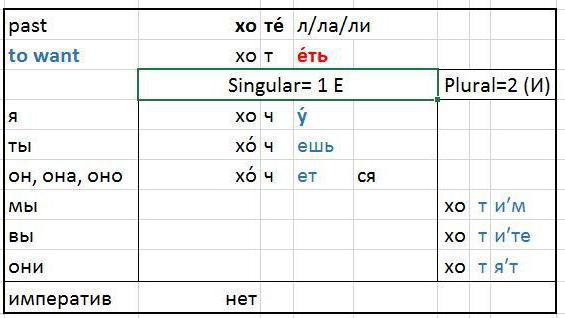

Разноспрягаемые глаголы

Примечательно, что есть в русском языке 2 интересных глагола, которые называют разноспрягаемыми, потому что, при изменении лица и числа, они приобретают в некоторых формах окончания первого спряжения, а в других — второго, не подчиняясь никаким правилам. К счастью, их личные окончания ударны, поэтому ошибок в их написании не возникает. Но все же их нужно запомнить. Это глаголы хотеть и бежать. При их спряжении получается следующая картина.

Хотеть: я хочУ, мы хотИМ, ты хочЕШЬ, вы хотИТЕ, он хочЕТ, они хотЯТ (в единственном числе глагол изменяется по типу 1 спряжения, во множественном — по типу второго). Бежать: я бегУ, мы бежИМ, ты бежИШЬ, вы бежИТЕ, он бежИТ, они бегУТ (в форме 3 лица множественного числа глагол имеет окончание 2 спряжения, во всех остальных формах — окончания, свойственные 1 спряжению).

Алгоритм выбора окончания глаголов

Итак, правописание окончаний глаголов подчиняется довольно простому и логичному правилу, важно просто понять его. Чтобы правильно писать окончания глаголов, необходимо уметь определять их спряжение. Для этого следует использовать четкий алгоритм.

1. Посмотреть, куда падает ударение: на окончание или на основу слова (не забываем про коварную приставку вы: если она есть, необходимо определять спряжение по бесприставочному синониму).

2. Если ударение падает на личное окончание, то по нему и определяется спряжение, в соответствии с правилом.

3. Если ударной оказывается основа, то необходимо поставить глагол в форму инфинитива. Важными будут три последние буквы образованной формы.

- Глагол оканчивается на -ить (кроме трех исключений), значит, он второго спряжения. Сюда же отнесем 7 глаголов, оканчивающихся на —еть, и 4 глагола на -ать.

- Глагол в начальной форме оканчивается на любые другие буквы (кроме вышеперечисленных 11 глаголов), значит, он спрягается по типу первого спряжения. Добавим сюда 3 глагола-исключения на -ить.

4. Глаголы хотеть и бежать — разноспрягаемые, их нельзя отнести ни к первому спряжению, ни ко второму, и эту особенность нужно просто запомнить.

Подведем итоги

Правописание окончаний глаголов требует знания правил и применения четкого алгоритма. Главное — правильно определить, к какому из двух спряжений относится слово, и в зависимости от этого написать нужную букву в безударном личном окончании. Глаголы коварны, среди них есть множество исключений, которые не желают подчиняться общим правилам, но внимание к слову и применение несложного правила помогут избежать многих ошибок!

Источник статьи: http://www.syl.ru/article/219742/new_okonchaniya-glagolov-pravopisanie-glagolov-v-russkom-yazyike

Правописание личных окончаний глаголов

Таблица личных окончаний глаголов

| Число | Лицо | Окончания I спряжения | Окончания II спряжения |

|---|---|---|---|

| Единственное | 1-е 2-е 3-е | (я) -у (-ю) (ты) -ешь (-ёшь) (он, она, оно) -ет (-ёт) | -у (-ю) -ишь -ит |

| Множественное | 1-е 2-е 3-е | (мы) -ем (-ём) (вы) -ете (-ёте) (они) -ут (-ют) | -им -ите -ат (-ят) |

Ударные личные окончания глаголов

Ударные личные окончания глаголов настоящего и будущего простого времени пишутся в соответствии с произношением, например: лети́шь, лети́т, летя́т; кричи́шь, крича́т (II спряжение); несёшь, несёт, несу́т; принесёшь, принесёт, принесу́т (I спряжение).

После шипящих под ударением пишется буква ё(е)‚ например: стережёшь, стережёт, стережём, стережёте.

Безударные личные окончания глаголов

При написании глаголов с безударными личными окончаниями следует опираться на неопределенную форму.

Из глаголов с безударными личными окончаниями ко II спряжению относятся:

- глаголы с неопределенной формой на -ить, например: просить — просишь, просит, просят; купить — купишь, ку́пит, ку́пят (кроме глагола брить — брёешь, бреет, бреют);

- одиннадцать следующих глаголов: смотреть, видеть, ненавидеть, обидеть, зависеть, терпеть, вертеть; слышать, дышать, держать, гнать, а также образованные от них глаголы с приставками или суффиксом -ся (увидеть, видеться, посмотреть, вертеться и т. д.).

В глаголе стлать — стелить личные окончания употребляются только от формы стлать (т. е. I спряжения), например: стелешь, стелет, стелют.

Личные окончания множественного числа

Следует различать формы 2-го лица множественного числа глаголов I спряжения изъявительного и повелительного наклонений:

- в изъявительном наклонении пишется -ете;

- в повелительном -ите.

Например: Что вы пишете? (изъявительное наклонение) — Пишите немного быстрее (повелительное наклонение); Когда выберете (изъявительное наклонение) нужный материал, можно готовить тезисы. — Тщательно выберите (Повелительное наклонение) необходимые для иллюстрации примеры.

В глаголах II спряжения как в повелительном, так и в изъявительном наклонениях пишется -ите, например: Дышите (повелительное наклонение) глубже! — Вы дышите (изъявительное наклонение) неспокойно; Выключите (повелительное наклонение) газ! — Когда его выключите (изъявительное наклонение), откройте окна.

Источник статьи: http://iamlobster.ru/pravopisanie-lichnyh-okonchanii-glagolov/

Почему у римских имен отбрасывают окончание -ус?

Множество слов в русском языке имеет латинское происхождение. При переводе становится очевидно, что распространенное окончание -us просто убирается. То же самое касается и перевода имен. Разберемся, почему так происходит.

Особенности римских имен

Во времена Древнего Рима сформировалось особое отношение к именам граждан, в особенности мужчин. Процесс выбора имени превращался в настоящее событие. Стоит начать с того, что полное имя мужчины содержало несколько частей:

- преномен (личное имя);

- номен (родовое имя);

- когномен (прозвище либо название родовой ветви);

- агномен (второе прозвище).

Преномен – это то же самое, что и обыкновенное современное имя. Их у римлян было не так уж много – несколько десятков, из которых использовалось 18 самых распространенных. Большинство из них заканчивалось на -us.

В письменной форме 18 часто встречающихся имен, как правило, указывались не полностью, а в сокращенной форме. Например, App. вместо Appius, N. вместо Numerius и т.д. Преномены были настолько древними, что зачастую сами римляне не знали, откуда они произошли.

Постепенно имена, происходившие от чисел, начали употреблять в свободном порядке. Так что мальчик по имени Секст не обязательно должен был быть шестым сыном в семействе.

Иногда сыновей называли в честь отцов. А в 230 году до нашей эры эта традиция и вовсе превратилась в закон, предписанный правительством. Доказательством этого является широко известный Гай Юлий Цезарь Октавиан Август: личное имя Гай носило четыре поколения его предков.

Некоторые роды предпочитали называть своих сыновей всего 2-3 именами. А если кто-то из представителей рода совершал преступление, то его имя навсегда исключали из списка употребляемых.

Номен – почти то же самое, что фамилия в наше время. В грамматическом плане номен – это прилагательное мужского рода с окончанием -ius. Например, Yulius (род Юлиев), Tulius (род Туллиев). Это правило распространяется только на номены римского происхождения.

Писали родовые имена полностью, без сокращений. Исключение составляли лишь наиболее известные. Номенов было гораздо больше – около 1000. Их значения также преимущественно были забыты.

Первое прозвище (когномен) имелось не у всех римлян. Как правило, оно несло определенный смысл, поскольку появились когномены гораздо позже, чем имена и фамилии.

С их помощью можно было отличить сына от отца, ведь первые два компонента имени у них зачастую совпадали. Когномены давались по происхождению рода, в знак какого-то события, по особенностям внешнего вида человека и т.д.

Агномены были не настолько распространены. В них возникала необходимость, если нужно было идентифицировать человека среди нескольких его родственников. Например, сын унаследовал от отца все три части имени. Зачастую второе прозвище мужчина получал за собственные заслуги.

Женские имена

У женщин личных имен и вовсе не было до определенного времени. Вместо этого использовалось название рода, например, Julia – Юлия из рода Юлиев (так звали дочь Цезаря).

Поскольку у всех женщин в роду было одно и то же имя, то их различали по возрасту. Самую старшую называли Major, вторую по старшинству – Secunda, самую младшую – Minor.

Выходя замуж, женщина оставляла свое имя, к которому добавлялся когномен мужа. Представительницы известных родов также носили когномены отцов. В целом, женские имена в письменной форме часто сопровождались мужскими номенами и когноменами. В результате получались довольно длинные надписи.

Трудности перевода имен на латыни

Легко заметить, что именно в мужских именах присутствует окончание -ус. Все дело в том, что оно как раз обозначает мужской род. В то же время, -us является падежным окончанием (латинские слова, наподобие русских, склоняются по падежам).

При переводе нет необходимости переносить окончание. Например, никто не переводит на английский язык фразу «произведение А. С. Пушкина» как «work of A. S. Pushkina». Во-первых, так фраза звучит неестественно. Да и носителям английского, не привыкшим к падежам, будет крайне сложно их запомнить и правильно использовать.

Правило отбрасывания окончания -ус действует не только для имен собственных, но и нарицательных. Конечно, существует много исключений из правил. Не все слова лишены этого окончания. В английском языке таких примеров намного больше, потому что он оказался под более сильным влиянием латыни, чем русский:

- Julius – Юлий;

- Cornelius – Корнелий;

- hippopotamus – гиппопотам.

Аналогично отбрасывается окончание -um, указывающее на средний род. Наиболее наглядно это правило выглядит в таблице Менделеева, где большинство элементов переведено на русский таким образом.

Кроме того, в русской транскрипции придерживаются принципа сохранения основы слова. Например, основой слова Venus является Vener, хоть она и плохо проявляется в именительном падеже, зато отчетливо видна в родительном – Veneris. Отсюда и происходит перевод на русский – Венера.

Чтобы понять главную суть отбрасывания окончания, стоит попробовать произнести слово Венера в оригинальном формате: Венерисус. А если его еще и просклонять: на Венерисусе, у Венерисуса – получается слишком запутанно.

Окончание -ус в латинском языке указывает на мужской род и падеж. При переводе на русский (и другие языки) передается основа слова. Переносить окончание не имеет смысла, поскольку из-за этого слово становится слишком сложным в произношении и написании.

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник статьи: http://kipmu.ru/pochemu-u-rimskix-imen-otbrasyvayut-okonchanie-us/