Иконы с химерами и с черными, бородатыми девами

В христианской иконописи и скульптуре есть несколько странноватых загадок, таких как… Черные Мадонны, Бородатые Богини и химероподобные Святые.

Начну с последних

Например, если святой Христофор (несущий Христа) в западных традициях изображался с человеческой головой, то в восточной – с головой пса и даже лошади. Не трудно догадаться, что таких икон осталось мало, т.к. многие из них были изничтожены на Руси в 17-18 веках, как «противные естеству». Откуда они взялись? Считается, что это дань языческим временам. Происхождение собачьей головы Христофора относят к египетским истокам. Анубис (бог мертвых), там изображался с человеческим телом и головой пса. Косвенный признак того же влияния — ссылка ученых на египетских христиан (коптская православная церковь), которые имели святых «псеглавцев» – Ахракс и Аугани. Вроде убедительно.

Черные Мадонны

В Западной Европе в 10-13 веках был культ Черных Мадонн – лицо, руки и младенец черные. Многое связано с орденом тамплиеров. Иконы и скульптуры были непременным атрибутом их собственных церквей. Часто черный младенец держал в руке «шкатулку» или «шар». Кто-то считает, что это символ ковчега Завета.

Американская исследовательница Моника Шеер выявила три причины, вызвавших к жизни:

— С точки зрения «простонародья», чёрный цвет свидетельствовал о древности предмета, а точнее, о том, что образ — неважно, статуя или портрет, — создан непосредственно евангелистом Лукой.

— С точки зрения теологов, чёрный цвет в буквальном смысле напоминал о еврейском, восточном происхождении Богородицы, а в духовном отсылал к Песни Песней: «nigra sum sed formosa», «я черна, но прекрасна» (в синодальном переводе: «я смугла, ибо солнце опалило меня»). Мария при этом оказывается символом Церкви, которая состоит из греховных людей («черных» мыслями и делами), но которые всё же возлюблены и избраны Богом. Таким образом традиционный негативный смысл чёрного цвета оказывался вывернут. Некоторые говорят – перенять такую черную деву у евреев не могли, т.к. в Песне песней Солома речь идет не о Мадонне.

— С точки зрения миссионеров, чёрный цвет свидетельствовал о древности статуй, опровергая протестантские нападки на культ статуй, как нововведение. Именно последнее соображение оказалось, видимо, решающим в 17 веке при распространении «Чёрных Мадонн» всюду, где боролись с «люторской ересью». Впрочем, в Лорето статую сделали чёрной в 16 году, когда ещё борьба с Лютером такого накала не достигла — видимо, просто для того, чтобы фальсификация «Дома Богородицы» выглядела убедительнее. Вот, мол, древний дом и древняя статуя (хотя легенда не утверждала, что статуя тоже из Назарета).

Что сегодня? В Польше один из почитаемых образов — Черная Матка Боска Ченстоховская, в Италии – Черная Мадонна Лоретская, во Франции – » Подземная Богородица», Черная Дева из Лангедока, Мадонна Ле-Пюи-Ан-Веле и др. В соборе Нотр-дам де Пор Воверни находится копия Византийской. Надо сказать, что в 15-17 веках их изничтожали протестанты и революционеры. Сегодня во Франции известны 272 статуи, в Испании -50, в Италии -30, в Германии -19.

В России есть икона с ее изображением в Покровском храме города Тутаева и Тихвинской церкви города Москвы –» Прибавление ума». Бытует поверье, что икону написал мастер, исцелившийся от помешательства. В целом, учитывая, что черты лица не негроидные, то больше импонирует версия об южном арабском загаре, плюс, окисление красок.

И все же. Ну недаром же выяснили, что современный хомо сапиенс родом из Африки.

Бородатые девы

Имеется гипотеза, что изображения «брадатых дев» на иконах результат влияния культуры Древней Греции. Например, Афродита на некоторых древних скульптурах иногда была бородатой. Или Венера, часто являлась в мужском образе. Но есть и более романтичные версии. Якобы дочь языческого папаши молилась богу, чтобы ее не отдали замуж за местного «князька» и у нее выросла борода. Кстати, зачастую эти девы изображаются на распятие. Как и в нашем случае. А распял ее злой родитель. Теоретически, приличный стресс может вырубить или затормозить выработку женских гормонов и подстегнуть образование мужских, но чтоб так сразу.

А вот немецкий вариант, где бородачка, изображена распятая, но уже в короне. У подножия лежит голова Адама. Над распятием надпись, что деву звать INRJ – Исус Назарянин Царь Иудейский. Объяснение нашли такое — это ошибка художника, который принял длинную византийскую одежду за женское платье. Интересно, что самое частое имя бородатых святых дев – Юлия, но есть и другие — Либерата, Онтокоммена, Куммернис и другие. И где такие путающиеся в гендерных различиях художники живут? Ах, да! В Европах. Шутники-еритики, однако — записали Христа в трансвеститы.

Гермафродиты

Но есть и другое объяснение распятий с «девушками», восходящее к древним учениям Кабале, Пятикнижию, Библии, где Творец двуедин в женском и мужском, Таким же был создан и Адам. Лишь позже для удобства размножения он был разделен на две половинки — мужскую и женскую, которые имели одну душу на двоих. Есть картина Леонардо да Винчи (считается посвященным и массоном), где художник изображает Иисуса Христа полуженщиной — полумужчиной. Иегова в Каббале и Билии обозначает Адам-Ева или Мужчина-Женщина. В дополнение и с тем же сюжетом и названием есть картина у Чима да Конельяно » Christ among the doctors» и у Bernardino Luini «Сristo tra i dottori». Почитать профессиональный рассказ по теме можно здесь

Почему 12 летний Иисус изображен гораздо старше? Надеюсь, от вашего взгляда не скрылось, что в 12 лет тело инфантильно, т.е. нет еще ярко выраженной дифференциации по половым признакам. Изображая Христа старше, да Винчи намекает на божественную сущность находящегося с ним и в нем более мудрого и старшего — того, кого не стоит вспоминать в суе. Если бы Леонардо изобразил Сына Господа подростком, то потерял бы значимость намека на гермафродитизм центральной фигуры, т.к. не смог бы создать нужной остроты диссонанса между обыденным пониманием Христа, как мужчины, и увиденными на картине женскими признаками.

Как дополнение…

В период Позднего Возрождения, да и сейчас, богатенькие буратино запада очень любили коллекционировать уродства и т.п. Есть портрет бородатой дамы у испанского художника Хуана Санечаса Котана–»Брегита дель Рио». Но одна из самых известных картин -«Магдалена Вентура» неополетанского художника Хусепе де Рибера. Как следует из пояснительной надписи на самой картине — до 37 лет Магдалена была самой обычной женщиной. А к 50 годам у нее выросла густая черная борода.

Хуан Санчес Котан. «Портрет Бригиды дель Рио и Хусепе Риберы «Портрете бородатой женщины»

Вообще-то надо сказать, что борода у женщин – это патология нейроэндокринной системы, связанная с повышенной выработкой мужских половых гормонов или недостатком женских. В данном случае, всего вероятнее, гирсутизм и тех, и этих молодых «брадатых дев», связан с опухолью яичников (тот же поликистоз) и усугублен с возрастом – менопаузой.

P.S. Пост написан на базе статей Якова Кротова и Дмитрия Калюжного и banderrass avvakoum с моими текстовыми вставками и иллюстрациями.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник статьи: http://vsetaki.mirtesen.ru/blog/43884469041/Ikonyi-s-himerami-i-s-chernyimi,-borodatyimi-devami

Natalya’s блог

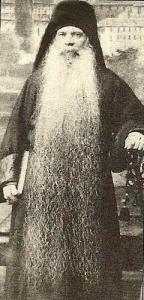

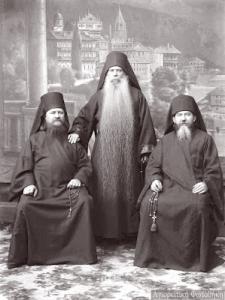

Старец с длинной бородой, Чудеса Святой Горы Афон

Запись опубликована · 17 ноября, 2012

2 813 просмотра

Старец с длинной бородой († 1835)

В начале 19-го века жил в скиту Кавсокаливе блаженнейший старец. Борода его была как у преп. Онуфрия и преп. Петра Афонского — на четверть лежала на земле. Когда кто желал посмотреть ее, то он становился на скамейку, и тогда она висела до земли.

Этот старец прежде был первый и славный певец по всему Афону, и не было подобного голоса во всей Св. Горе. Во все монастыри просили его на праздники для пения. В один праздник пел он всенощное бдение, и потщеславился своим голосом. После того пропал у него голос, и не мог он уже ничего петь, и от того впал в великую скорбь.

Сказывали нам о нем:

Было ему видение и от Царицы Небесной извещение, что отнялся у него голос за то, что не умел им владеть, а только тщеславился; но что в утешение дана будет ему великая борода; только бы паки не тщеславился, а то и ее лишится. И начала расти борода его, и выросла на четверть ниже ног. И он всегда носил ее подвязану, и показывал только тем, кто пожелает посмотреть.

Иером Аарон. Скит св. Андрея

В одно время в Константинополе проезжал султан Махмуд мимо патриархии. И захотелось ему по любопытству посмотреть христианскую церковь. Встретил его сам патриарх; султан долго все рассматривал в храме. Увидавши икону св. Петра Афонского и Онуфрия Великого, он сказал патриарху: — Вот у вас тут басни изображены; как возможно, чтобы у людей такие были бороды? — Патриарх ему смиренно ответил, что это не ложь, а истинная правда, и что в нынешнее время на Горе Афонской есть монах, который имеет такую длинную бороду. Султан скоро послал за ним.

Он же приехал и явился к султану. Тот приказал показать ему бороду, и монах стал на диван и распустил свою бороду. Султан весьма удивился, что борода длиннее, нежели какие на иконах видел. Потом сам захотел испытать и увериться — не подделана ли она; взял один волос от самого подбородка и вел по нему рукой до самого конца; так пробовал 3 волоса.

Потом, смотря на бороду, сказал: — у христиан, что есть писано, то все сущая правда! — А монаху дал фирман, чтобы оба они с учеником до смерти дани не платили, а жили на льготе.

Источник статьи: http://forum.optina.ru/blogs/entry/2812-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%86-%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD/

Сюжетное многообразие старообрядческого медного литья IV: Путевые иконы. Образы святых

Путевые иконы

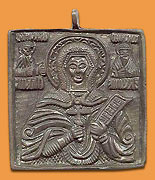

Путевая иконка с избранными святыми.

XVII век

(кликнуть для увеличения изображения)

Большинство старообрядческих литых икон можно отнести к так называемым «путевым» иконам, которые сопровождали ревнителя старой веры на протяжении всего его жизненного странствия.

В национальном характере русского человека, не только старообрядца, идея «жизни как странствия» становится едва ли не фундаментальным принципом христианской веры. Эта психологическая черта накладывается на природные и исторические условия народной жизни. Бескрайние просторы Отечества требовали освоения, постоянного перемещения, так что жизнь человека часто была сопряжена с путешествием.

Путешествие — это всегда разлука, уход из родного дома, часто без надежды на возвращение. Поэтому путь-дорога всегда сопряжена с тревогой, слезами, забвением. Странники назывались людьми сирыми, не имеющими никакой собственности. И сами дороги, по которым из центральных областей России в степи, на Урал, в Хиву брели беглые крестьяне, преследуемые властью преступники, раскольники и сектанты, назывались сиротскими путями. Как замечают историки Саратовского края, поросшие травой и сглаженные сохой земледельца сиротские дороги, тянувшиеся от Волги через Большой Иргиз и выходившие на Сырт и Уральские горы, были различимы в Заволжье еще в начале ХХ-го столетия.

Идея странничества как неизбежной доли христианина в условиях духовно воцарившегося антихриста утверждается в старообрядчестве. Тысячи старообрядцев скитались по свету, надеясь найти неповрежденное «Никоновыми новинами» священство, неведомое Беловодье, баснословное Опоньское царство, земной образ Царства Небесного, где нет фальши и лжи, несправедливости и насилия.

В этой среде возникают фантастические путеводители, подробно описывающие дорогу в счастливую землю, где от века сохраняется благочестие отцов. Даже в 50-е годы ХХ столетия в Восточносибирской тайге существовали многолюдные поселения старообрядцев часовенного согласия, которые могли жить десятилетиями, обзаводясь всем необходимым хозяйством, но стоило появиться хоть какому-то представителю советской власти, как все село, бросая избы и весь скарб, снималось с места и строило новое жилье за сотни верст в еще более глухом и недоступном лесу.

Образы святых

Оторванный от родного дома странник всегда одинок. Он нуждается в защите Высших сил. Ему необходимо иметь на себе нательный крест, образок, путевую икону, которые должны быть не просто куплены или взяты из дома, но получены как благословение от родителей, близких, друзей.

Русский странник находился в доверительных отношениях и со Христом Спасителем, и с Божией Матерью. Но, пожалуй, ближе всего к нему были святые, которых он, включая древних мучеников и святителей, по простоте душевной считал русскими людьми и, находясь в пути, молился им всем.

Святые в старообрядческом литье не особенно многочисленны. Из сотен имен, входящих в святцы, в литье воплощаются не более двух десятков.

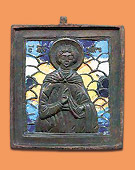

Никола. XVII?XIХ века

(кликнуть для увеличения изображения)

Чаще всего встречаются литые иконы Николая Чудотворца, самого почитаемого на Руси святого. Старообрядцы признавали только древнюю форму имени этого святого — Никола, которая и помещалась ни иконах. Иконография Николы — это вариации двух изводов: Николы Зарайского — с Евангелием (оно может быть закрытым и раскрытым) в руках — и Николы Можайского — в рост с храмом в левой руке и мечом в правой.

Характерным признаком иконографии Николы является присутствие поясных изображений Христа и Богоматери, протягивающих святителю Евангелие и омофор — признаки его епископского достоинства. Эта особенность связана с одним житийным эпизодом. Святитель Николай обличал на Первом Вселенском Соборе ересиарха Ария так страстно, что в пылу полемики ударил его по щеке. Такое рукоприкладство было сочтено грехом, и святитель Николай был лишен епископского сана. И он был возвращен ему только после того, как Сам Христос и Богородица явились во сне влиятельным участникам Собора и указали на неправильность их решения. Изредка вместо Христа и Богоматери Николу окружают изображения двух святых.

Поясные изображения Николы имеют самые разнообразные размеры: от маленьких нательных иконок до очень больших икон, украшенных многоцветными эмалями. Самыми распространенными являются так называемые «вершковые» иконы, где Никола изображается с предстоящими Зосимой и Савватием.

Примечание — на вершковых иконах Никола изображен с предстоящими Василием Великим и Сергием Радонежским.

Широкое распространение получили складни с изображением святого Николы. Очень красивы небольшие прорезные иконы, восходящие к XVII столетию. Изредка встречаются иконы Николая Можайского, на которых по сторонам от святого можно увидеть две сцены из его жития. Интересны образки, отлитые в XVIII столетии, иконография которых испытала влияние московского барокко. Навершия этих икон имеют причудливую форму, включают в себя изображения Спаса Нерукотворного, архангелов Михаила и Гавриила, нескольких херувимов.

Антипа. XVIII?XIХ века

(кликнуть для увеличения изображения)

Следующим после Николы по степени распространения является образ священномученика Антипы, епископа Пергамского. Антипа известен по небольшим по размерам иконкам и средникам многочисленных складней. Они выглядят значительно проще, чем образки с Николой. Облик Антипы отличается длинной волнистой бородой и кудрями на голове. Известны украшенные растительным орнаментом иконы большего размера, часто покрытые многоцветными эмалями. Самые красивые из них имеют изображение Деисуса в трех круглых медальонах, расположенных поверх головы святого. На некоторых отливках с образом Антипы видны буквы З и Ц, что означает Зубной Целитель — считается, что Антипа помогает в лечении зубной боли.

Великомученик Георгий Победоносец.

XVII?XIХ века

Великомученик Дмитрий Солунский.

XIX век

(кликнуть для увеличения изображения)

Достаточно распространен в медном литье и образ Георгия Победоносца. Вероятно, традиция изготовления литых образков Георгия не прерывается с домонгольского времени. Старообрядцы изготавливали как маленькие образки с Георгием, так и иконы большего размера, часто украшенные эмалями. Вставлялись такие иконы как средники в складни с различными створками. Известны прорезные иконы, по меньшей мере трех разных типов, относящиеся к XVII столетию. Иконография Георгия традиционна. Он изображен сидящим на коне, поражающим копьем поверженного крылатого дракона. Вариативна постановка фигуры святого. Она может быть обращена вперед или, реже, вполоборота назад. В правом верхнем углу в облаках видна благословляющая десница Божия. Встречаются иконы, на которых выше фигуры святого находится поясное изображение Христа-Еммануила (отрока), благословляющего великомученика Георгия.

Еще более, чем Георгий, в домонгольской Руси почитался воин Димитрий Солунский. В старообрядческом литье образ этого святого известен, главным образом, в одной очень изящной отливке. Центральная часть этой иконы изображает Димитрия, сидящего на коне и побивающего копьем поверженного на землю нечестивого язычника Лия. Вообще, иконография Димитрия очень похожа на иконографию Георгия. Однако там, где у Георгия — дракон, у Димитрия — поверженный воин Лий. Изображения Димитрия Солунского изредка помещались на средниках трехстворчатых складней.

Пророк Илия.

XVIII?XIХ века

Пророк Илия.

XVIII?XIХ века

Параскева?Пятница.

XVIII?XIX века

Преподобный Сергий Радонежский. XIX век

Одним из любимых святых Древней Руси был Илия. Пророк, обличавший нечестивых израильских царей в IX веке до Рождества Христова, становится вполне русским святым. Вероятно, эта всенародная любовь к Илие объясняется тем, что одна из первых киевских христианских церквей, построенная еще до Крещения Руси, была Ильинской.

В литье Илия известен с древнейших времен. В небольших иконах, средниках и створках (реже) складней воплощалась композиция Огненного восхождения. В иконах большего размера она дополнялась еще несколькими житийными сценами.

Православные женщины на Руси традиционно почитали мученицу Параскеву Пятницу. Образ этой святой также достаточно распространен, но лишь в небольших меднолитых иконах. Обычно это поясные изображения, на которых Параскева держит крест в правой руке и развернутый свиток — в левой. Изредка святая Параскева увенчивается короной. Еще реже в верхней части иконы изображаются двое святых.

Преподобный Сергий Радонежский изображается в монашеской мантии, с открытой головой. Выражение его лица очень добродушное. Отливки с образом преподобного Сергия различны по размерам. В большинстве из них над головой преподобного находится изображение Святой Троицы, в честь которой был освящен первый храм его монастыря.

Преподобный Нифонт.

XIX век

Преподобный Тихон.

XVIII век

Иоанн Богослов в молчании.

XVIII?XIX века

Преподобный Нифонт, считавшийся «прогонителем бесов», представлен единственной иконой, на которой святой изображен в монашеском куколе со свитком в руках. На него похож преподобный Марон, который, в отличие от Нифонта, отливается с непокрытой головой.

Преподобный Тихон в старообрядческом литье представлен одним небольшим образом, на котором святой изображен в мантии и монашеском куколе.

Одним образом с фигурным завершением представлен апостол и евангелист Иоанн Богослов. Это известная композиция «Иоанн Богослов в молчании», где рядом с сидящим апостолом изображен орел — его иконографический символ. Первую отливку с этим образом следует отнести к первой половине XVIII века, когда в русском церковном искусстве господствовало барокко. Интересной деталью, присущей этому стилю, склонному к некоторой игривости, является чернильница, которую держит в клюве орел. Во второй половине XVIII столетия, а также в XIХ веке было сделано множество переливок этого образа, которые постепенно утрачивают его первоначальное изящество. В XIХ столетии образ Иоанна Богослова часто становится средником складня с праздничными створками. Достаточно редкой является небольшая икона XIХ века с изображением апостола Иоанна Богослова и его ученика Прохора. Между святыми находится образ Спаса Нерукотворного, под которым — условное изображение Небесного Иерусалима.

Мученик Никита.

XVII?XIХ века

Св. мученик Трифон.

XIX век

Св. мученик Уар.

XIX век

Св. мученик Паисий.

XIX век

Очень трогательны небольшие иконки с изображением мученика Никиты, побивающего беса. Этот образ восходит к домонгольской эпохе. В XV–XVII веках были очень распространены нательные кресты с изображением Никиты-бесогона. Изображение святого, победившего нечистую силу, считалось хорошим средством против озорства бесов.

Среди меднолитых икон с образами одиночных святых выделяются обладающие схожей стилистикой небольшие иконки мучеников Трифона, Уара и Паисия. Появление именно этих святых обусловлено их особой функцией в жизни русского человека. Мученику Трифону молились при опасности от врагов, этот святой помогал в изгнании с полей и огородов всевозможных насекомых-вредителей. Канон мученику Уару читали за умерших без покаяния; ему молились за упокоение тех нерадивых христиан, над которыми священник отказывался петь погребение. Мученику Паисию, кроме того, молились об упокоении самоубийц. Святой Паисий, в отличие от Уара и Трифона, встречается чаще; известны несколько видов меднолитых икон с изображением этого святого.

Святые Борис и Глеб.

XVIII?XIХ века

Святые Кирик и Улита.

XVIII? XIХ века

Святые Власий и Афанасий.

XIX век

Преподобные Зосима и Савватий

Иконы с изображением двух святых немногочисленны. Это образы князей страстотерпцев Бориса и Глеба, святых Кирика и Улиты, Власия и Афанасия, преподобных Зосимы и Савватия.

Борис и Глеб были первыми святыми, прославленными Русской Церковью. Сыновья крестившего Русь Владимира, убитые своим братом Святополком Окаянным, юные Борис и Глеб считались воплощением христианского смирения и защитниками всех несправедливо обижаемых людей. В литье Борис и Глеб всегда изображаются всадниками. Круглые нательные образки с изображением святых князей появились задолго до монгольского нашествия. Очень красива прорезная икона Бориса и Глеба, сидящих на коне, с копьями в руках. Икона увенчивается круглым медальоном с изображением Троицы, над которой располагается небольшая пластина с образом Спаса Нерукотворного, в которой находится отверстие для гайтана. Первые такие иконки из красной меди появились, вероятно, за одно или два столетия до раскола. Старообрядцы охотно переливали эти образки, изготавливали новые матрицы с присущей им точностью копирования. Эта иконография повторяется в других изображениях, которые имеют разные размеры. В поздних отливках шапки на головах князей сменяются шлемами.

К распространенным в литье образам следует отнести и изображения мученицы Улиты и ее сына младенца Кирика. Им молились о здоровье и благополучии детей. Улита изображается с крестом в руке, Кирик — со сложенными на груди руками. Очень привлекательны небольшие образки, выполненные в духе трогательной наивности. Кирик и Улита на них изображены в окружении цветов фантастического размера. Такие образки часто использовались как средники трехстворчатых складней. Изображение Кирика и Улиты входит в достаточно распространенную четырехчастную иконку, где на площади в несколько квадратных сантиметров кроме них размещены сюжеты: Нерукотворный Образ, Владимирская Богоматерь, Божия Матерь «Знамение». Очень распространен небольшой образок с избранными святыми, где в верхнем ряду изображены мученицы Параскева, Евдокия и Варвара, в нижнем в рост — Василий Великий, Григорий Богослов, Кирик и Улита.

Святые равноапостольные Константин и Елена

XVIII век.

Святые Власий и Афанасий изображались очень просто: в виде стоящих фигур, одетых в фелони, покрытые архиерейскими омофорами. Эти иконы часто становились средниками складней.

Преподобные Зосима и Савватий были особенно любимы старообрядцами, поскольку основанный ими Соловецкий монастырь очень долго сопротивлялся реформам патриарха Никона, который, впрочем, тоже входил в число соловецкой монашеской братии. Зосима и Савватий отливались на фоне Соловецкого архипелага, в руках они держали модель своего монастыря. Особенно трогательными являются иконы, на которых при помощи белой и синей эмали мастера-литейщики изображали море, на котором стоял монастырь.

К числу редких литых икон относится небольшой образок равноапостольных Константина и Елены, изображенных рядом с Животворящим Крестом Господним.

Образы трех святых в старообрядческом литье представлены немногочисленными иконами. В виде отдельных иконок отливались створки складней «девяток», средником которых был Деисус. Это иконки с изображениями: митрополита Филиппа, Николая Чудотворца и Иоанна Богослова; Ангела-хранителя, преподобных Зосимы и Савватия; великомученика Георгия, священномучеников Антипы и Власия; преподобного Иоанна Ветхопещерника, мучеников Космы и Дамиана.

Весьма распространенными были иконы трех святителей: Григория Богослова, Василия Великого и Иоанна Златоуста. Этот образ известен в двух изводах. Один из них, более древний, представляет великих учителей Церкви в полный рост во фронтальной композиции. Другой, появившийся не без влияния барокко, изображает святителей в более свободных и раскованных позах; этот образ известен под названием «Беседа».

Три святителя.

XVIII?XIХ века

Преп. Иоанн Лествичник, Иоанн Дамаскин, Алексий, Божий человек.

Св. мученики Иоанн Воин, Харлампий и Вонифатий.

XIX век.

Избранные святые.

XVII?XIХ века

Похожей на трехсвятительский образ в первом его упрощенном изводе является редкая икона преподобных Иоанна Лествичника, Иоанна Дамаскина и Алексия, человека Божия.

Великомученик и целитель Пантелеимон в окружении священномучеников Садока и Афиногена образуют еще одну икону-«тройку». Священномученик Антипа в окружении мучеников Флора и Лавра отливался и как отдельная икона, и как средник складня.

Среди почитаемых в народе святых особое место занимали мученики Гурий, Самон и Авив, которые считались покровителями брака. Известны небольшие литые образки с анфасным в рост изображением этих святых.

Профильные в рост изображения мучеников Иоанна Воина, Харлампия и Вонифатия характерны еще для одной литой иконы «вершкового» размера. Иоанну Воину молились для возвращения украденной или потерянной вещи; мученик Вонифатий помогал от чрезмерного пристрастия к вину, которым старообрядцы ничуть не отличались от остальных жителей России.

«Знамение» с избранными святыми.

XVIII век

Похожие иконы-«тройки» отливались с изображением мучениц Параскевы Пятницы, Екатерины и Варвары; мучеников Гурия, Самона и Авива; Параскевы Пятницы, святителя Николая, святителя Тихона.

Достаточно редкой является небольшая иконка с образом Богородицы «Знамение», на которой в нижнем ряду изображены мученики Тихон, Мина и Параскева Пятница.

Иконы с изображением большего числа святых очень немногочисленны. Известна икона с изображением пятерки святых: священномученики Модест, Власий, преподобный Нил, мученики Флор и Лавр. Существует икона с шестью святыми: в ряд изображены мученицы Евдокия, Варвара, Улита, Екатерина, Параскева Пятница. Перед Улитой стоит ее сын младенец мученик Кирик. В верхней части этой иконы — Спас Эммануил в облаках.

На самой многофигурной иконе святые изображены в два ряда: верхний — благоверная княгиня Феврония, мученицы Параскева Пятница, Екатерина, Евдокия, Александра, преподобная Мария Египетская; в нижнем ряду — святитель Василий Великий, благоверный князь Петр, мученица Улита, апостол Иродион, преподобный Паисий Великий; перед Улитой стоит ее сын младенец мученик Кирик. Всего двенадцать святых.

Не существует достоверной статистики старообрядчества. В документах Синода число старообрядцев то умышленно уменьшалось, когда нужно было отчитаться об успехах в борьбе с распространением раскола, то существенно завышалось, когда нужно было добиться от Правительства дополнительных мер и увеличения финансирования противораскольнических организаций и мероприятий. Тем не менее, на протяжении всего времени существования старообрядчества количество его приверженцев составляло не менее четверти православного населения Российской Империи. В таких условиях предметы церковного искусства старообрядцев часто оказывались в семьях людей, совершенно не помышлявших о расколе. Дешевые литые образки, изготовленные в старообрядческих медницах, охотно раскупались крестьянами и нередко оказывались не только в домах, но и в храмах синодальной Церкви. Известно, что преподобный Серафим Саровский всю жизнь проносил на себе старообрядческий меднолитой крест, полученный как материнское благословение.

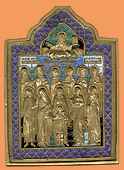

Избранные святые.

XIX век

Избранные святые.

XIX век

Избранные святые.

XIX век

Святитель Митрофаний Воронежский. XIX век

(кликнуть для увеличения изображения)

Правительство боролось с таким распространением старообрядческого литья запретительными мерами. Известны два Указа Петра I 1722 и 1723 годов, запрещавшие производить, продавать и употреблять в храмах резные и литые иконы (кроме нательных крестов) как «зело неискусные и неизобразительные». Эти императорские указы оказались в числе тех неисполнимых правительственных постановлений, которые во множестве издавались во все времена русской истории. Меднолитые кресты, иконы и складни продолжали распространяться в огромных количествах практически на всей территории государства.

Притягательность, в том числе и эстетическая, старообрядческого литья привела к тому, что и не старообрядческие церковные мастерские стали штамповать, а иногда и отливать образки из медных сплавов. Особенно многочисленной и разнообразной была монастырская штамповка, которая, впрочем, не отличалась особой художественной ценностью. Понимая невозможность силового решения проблемы, правительство старалось наладить выпуск собственных литых икон и крестов в стилистике, близкой к старообрядческой, но с изображениями новых святых, прославленных Церковью после раскола в XVIII и XIX веках.

Однако государство явно отставало в организации собственного производства. Известен только один образ святителя Митрофания Воронежского, отличавшегося непримиримостью к расколу, выполненный в стилистике старообрядческого медного литья.

Описанные в статье иконы, безусловно, не исчерпывают всего многообразия старообрядческого медного литья. Многочисленные вариации внутри не только одного иконографического типа, но также и внутри одного извода потребовали бы настолько подробного писания, что объем статьи увеличился бы очень значительно. Кроме того, остались неописанными иконы, отлитые в небольшом числе экземпляров, которые впоследствии не тиражировались. Также не рассматривались иконы и складни, отлитые до раскола, которые как в оригинале, так и в переливках хотя и находились в руках старообрядцев, собственно старообрядческими названы быть не могут — они являются частью культуры Русской Церкви. В статье специальным образом не затронут вопрос о различных модификациях складней, о вариациях иконографии в их средниках и створках.

Особым и очень обширным разделом в исследовании старообрядческого медного литья является описание различных распятий, наперсных, киотных, напрестольных крестов. В отличие от нательных, они отливались в очень широком иконографическом спектре. Меднолитым старообрядческим крестам будет посвящена отдельная статья.

Источник статьи: http://www.olevs.ru/novgorodskoe_litje/static/starinnyj_obraz_mednyj_4/

Adblockdetector