Семья писателя Виталия Бианки — кем был его отец, кем стали дети и внуки

На замечательных книгах детского писателя Виталия Бианки выросли уже несколько поколений детей. Каждое его произведение проникнуто любовью к родной природе. Писатель внимательно наблюдал за природой, подмечал самые мельчайшие нюансы и умел передать словами характерные повадки самых разных животных. Легкий слог его книг исподволь учит читателя умению видеть прекрасное и интересное в том, что тебя окружает.

Творческое наследие Виталия Бианки — более 300 произведений. Открывая «Лесную газету», «Синичкин календарь» или любое другое из них, мы редко задумываемся над тем, кем были родители писателя и кем стали его дети. А ведь в этих сведениях кроется немало интересного. Кто внушил ему самому эту страсть к родной природе? Унаследовали ли ее его дети?

История семьи Виталия Бианки, его настоящая фамилия

Русский язык был родным для Виталия Валентиновича Бианки, и сам он считал себя русским человеком и русским писателем. Между тем, род Бианки пришел в Россию лишь в начале XIX века. Прадед будущего писателя по материнской линии был швейцарцем (от рождения мама Виталия Валентиновича была Клара Эмма Матильда Бланк). Родовая фамилия семьи по отцу была немецкой — Вайс (в переводе — «белый»).

О том, как Вайс стал Бианки, рассказывала семейная легенда. Прадед писателя по отцу был известным оперным певцом. В ходе подготовки к турне по Италии агент убедил его сменить немецкую фамилию на ее итальянский вариант — Бианки (bianko). Этот сценический псевдоним, закрепившись в документах, перешел к потомкам.

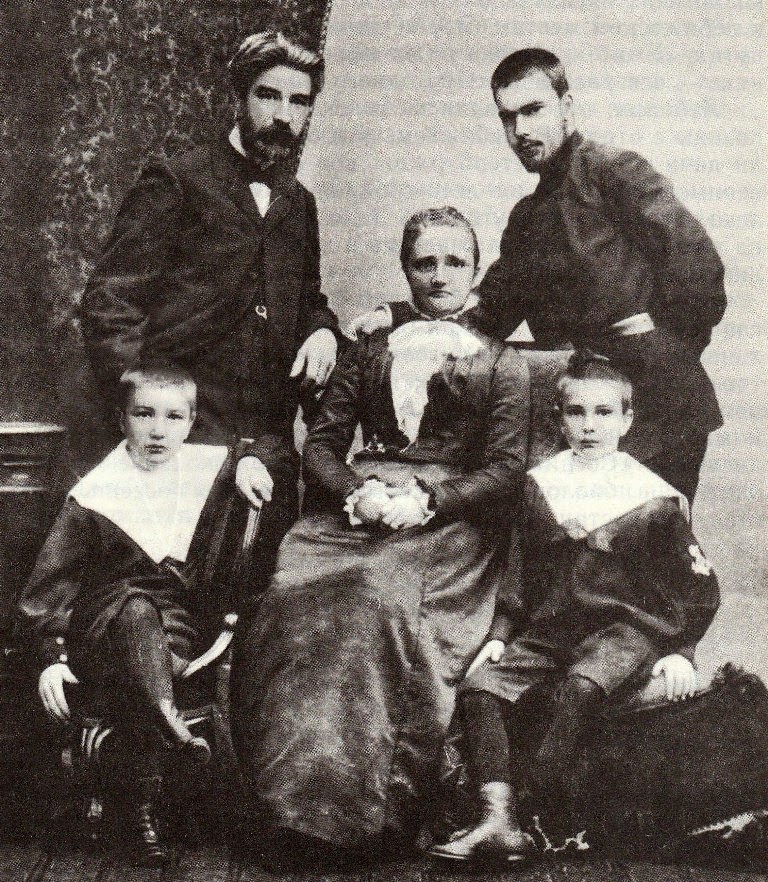

Валентин Львович Бианки, отец писателя-натуралиста, был известным зоологом. На базе энтомологического и орнитологического отделений Зоологического музея Академии наук он активно занимался научной деятельностью. Бианки вел не только теоретическую, но и практическую работу, изучал насекомых и птиц. В 1900 году его избрали ученым секретарем Русской полярной экспедиции. В 1908-м работал в составе зоологического отдела экспедиции Ф.П. Рябушинского на Камчатке.

Свою любовь к природе Валентин Львович в полной мере передал своим сыновьям:

- старший сын Лев совмещал работу филолога и энтомолога;

- средний, Анатолий, стал метеорологом, много лет работал в Главной Геофизической лаборатории;

- младший, Виталий — натуралист, писатель, самый знаменитый из рода Бианки, чьи книги издавались в СССР миллионными тиражами и продолжают издаваться сегодня.

Потомки Виталия Бианки

Виталий Валентинович Бианки имел четверых детей от двух браков.

Впервые он женился в 1916 году на дочери титулярного советника Зинаиде Александровне Захаревич. В тот же год молодого Виталия Бианки призвали в армию и, по окончанию ускоренных курсов Владимирского военного училища, в чине прапорщика направили в артиллерийскую бригаду.

В феврале 1917 года по инициативе солдат Виталий был избран в Совет солдатских и рабочих депутатов, вошел в партию эсеров. Работал в комиссии по охране художественных памятников Царского села, а с лета 1918 года стал сотрудником самарской газеты «Народ».

Здесь в 1918 году у Виталия и Зинаиды родился сын Михаил. Однако вскоре наступление Красной армии вынудило бывшего прапорщика и эсера Биански перебраться в Уфу. Некоторое время он провел в Екатеринбурге, затем жил в Томске. В итоге осел в Бийске.

Чтобы не попасть под мобилизацию в армию Колчака, Биански оформил документы на фамилию Белянин. По легенде он преобразился в студента Петроградского университета, орнитолога Зоологического музея РАН. Этот «псевдоним» Виталий Валентинович сохранил до конца жизни: во всех документах он значился под двойной фамилией Бианки-Белянин.

Супруга писателя Зинаида Александровна, стремясь уберечь сына от преследований, оформила развод и перевела мальчика на свою фамилию и отчество. Так Михаил Витальевич Бианки стал Михаилом Александровичем Захаревич.

В сети не находится данных о жизни и профессиональном пути Михаила Александровича. Известно лишь, что ушел он из жизни в 1965 году в возрасте 46 лет и оставил двоих детей, одним из которых был сын Владимир.

Свою вторую супругу, Веру Николаевну Клюжеву, Виталий Валентинович Биански встретил в 1920 году в Бийске. Они оба преподавали в местной школе. В мае 1921-го пара зарегистрировала брак в ЗАГСе и обвенчалась по православным традициям.

Это был нелегкий период в жизни Виталия Бианки. В 1921-1935 году его не раз арестовывали, отправляли в ссылку. Причиной становилось то эсеровское прошлое, то дворянское происхождение. Из Бийска пришлось переехать в Петроград, затем — в Нижний Новгород. Избежать расстрела и многолетнего заключения помогло заступничество известных писателей Самуила Маршака и Бориса Заходера и правозащитницы, супруги Максима Горького Екатерины Пешковой.

Вера Николаевна героически переживала все трудности, во всем поддерживая любимого мужа и поднимая троих детей: в 1922-м родилась их дочь Елена, в 1926-м — сын Виталий, в 1932-м — сын Валентин.

К сожалению, найти информацию о жизни младшего сына писателя Валентина не удалось. Единственное, что рассказывает о нем Википедия — года жизни: 1932-1970. Не упоминают о нем в своих интервью ни брат, ни сестра, ни внук писателя.

Елена Бианки — единственная дочь писателя

Елена Витальевна Бианки стала художником-иллюстратором. В первую очередь, создавала замечательные картинки к детским книгам о природе. Среди ее работ — потрясающе нежные и точные рисунки к произведениям отца, рассказам Соколова-Микитова, Николая Сладкова, других писателей-природоведов.

Прожив 87 лет, Елена Витальевна Бианки ушла из жизни в 2009 году.

Много лет она была замужем за сыном давнего друга и учеником отца, писателем и ученым-химиком Алексеем Алексеевичем Ливеровским. Общих детей у Елены Бианки и Алексея Ливеровского не было (у мужа были сын Алексей и дочь Ольга от первого брака).

Еще до счастливого союза с Ливеровским, в 1948 году Елена Бианки родила сына Сашу. Александр воспитывался в семье деда, перенял от него любовь к природе, интерес к окружающему миру.

Александр Михайлович Бианки стал археологом, изучал геологическое прошлое России. Взрослым он продолжал долгие годы жить в квартире деда в Ленинграде/Санкт-Петербурге, сохраняя его архивы. Александр Михайлович и Елена Витальевна приложили много усилий, чтобы создать музей Виталия Бианки на его квартире, но получить поддержку чиновников и открыть этот музей им так и не удалось.

В 1981 году на свет появился сын Александра Михайловича, которого назвали Валентином. Избрав своей профессией политическую психологию, Валентин Александрович Бианки окончил университет Санкт-Петербурга, защитил степень кандидата наук. В настоящее время он профессионально занимается политическими технологиями, консультирует заказчиков, проводит исследования в рамках собственной компании «Бианки и партнеры». По результатам опросов, проводимых в профессиональном сообществе, Валентин Бианки не раз назывался одним из лучших политтехнологов России.

Виталий Витальевич Бианки

Сын писателя-натуралиста Виталий Витальевич Бианки с самого начала мечтал стать ученым, подобно деду и дядям. Однако в эти планы вмешалась война: в 1943 году 17-летний юноша вызвался идти на фронт. Для начала его направили в военное училище. Пока шла учеба, война завершилась победой. А Виталий Бианки-младший остался в армии. Лишь в 1950-м, после демобилизации, он поступил на биофак Ленинградского университета, выбрав специальность орнитолога.

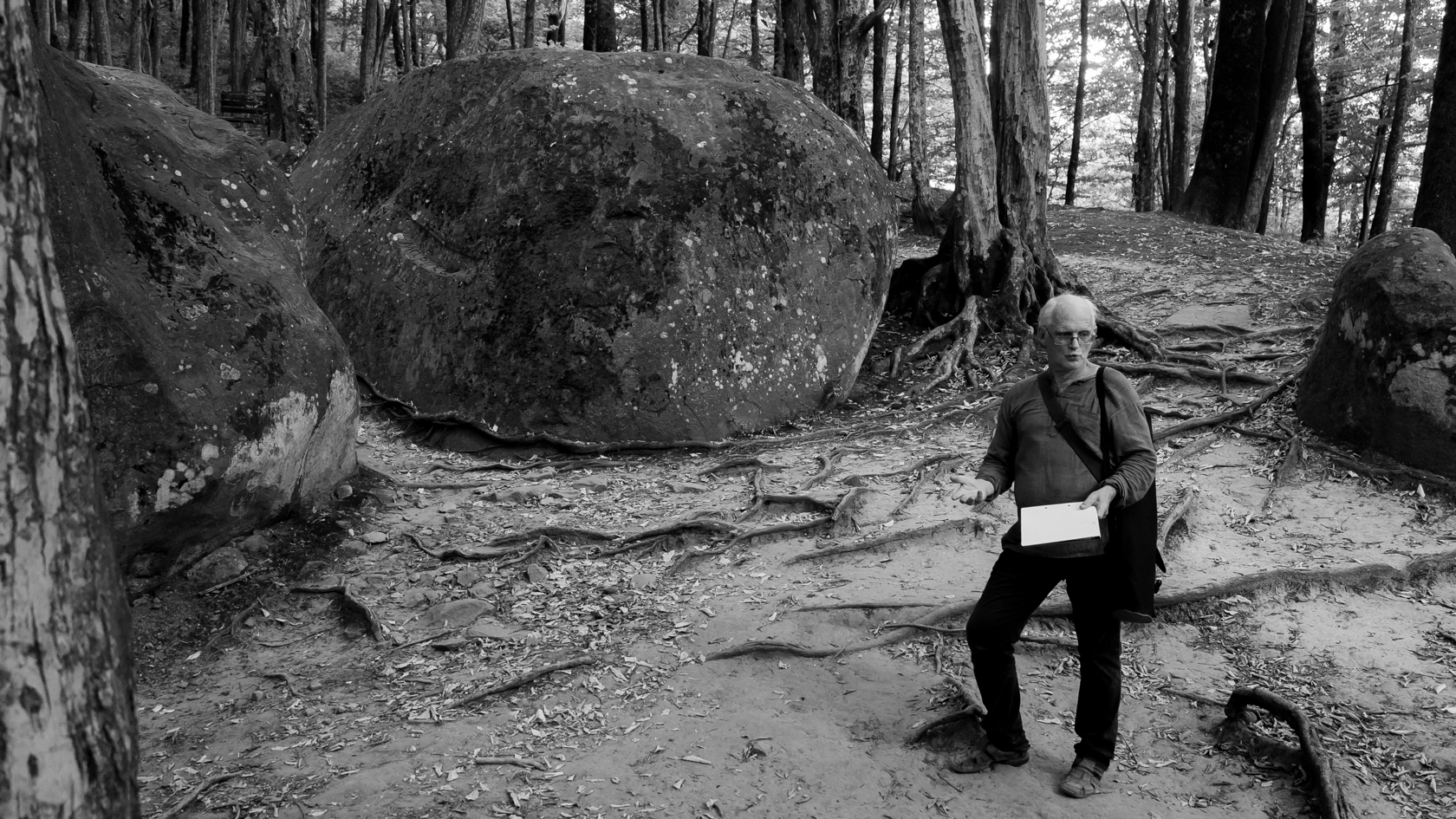

В 1955-м по распределению Виталий Витальевич приехал в Кандалакшский заповедник в Мурманской области и остался в этих краях на всю жизнь.

За годы работы Виталий Витальевич Бианки опубликовал более 200 научных работ, свыше 400 научно-популярных статей, 3 книги. Неоднократно выступал консультантом документальных фильмов о природе Севера России. Защитил докторскую диссертацию в сфере биологических наук, стал почетным гражданином Кандалакши и заслуженным экологом Российской Федерации.

Основная тема его исследований — птицы Белого моря. В течение многих лет Виталий Витальевич руководил Северной орнитологической станцией заповедника. Совместно с коллегами-учеными и приезжавшими на практику в заповедник студентами изучал миграции птиц на Северо-Западе России.

Предлагаем вашему вниманию 20-минутный документальный фильм, снятый в 2014 году. Это редкое видео, находящееся в открытом доступе. Виталий Витальевич рассказывает в нем о своей работе.

Сейчас Виталию Бианки-младшему 93 года. Не оглядываясь на возраст, он продолжает увлеченно работать, по мере сил выходит в полевые экспедиции.

На удивленные расспросы журналистов отвечает просто: «Чтобы трудиться много и успешно, работа должна быть любимой. Чтобы человек относился к ней, как к празднику. Я живу так, как мне хочется, и в целом удовлетворен своим делом. Зарабатываю на жизнь тем, что мне нравится, работаю с людьми, с которыми мне комфортно. Вот и весь секрет».

Супруга Виталия Витальевича работала вместе с ним в заповеднике, скончалась несколько лет назад. Детей у пары не было. Их ученому заменили студенты, с которыми он из года в год работал в полевых экспедициях. Этим увлеченным ребятам он с радостью передавал свой опыт и любовь к родной природе, унаследованную от отца.

Воспитанница Таня

Членкора Петровской академии наук, доктора биологических наук, ботаника, исследователя растений Дальнего Востока, Сибири, Туркменистана Татьяну Николаевну Ульянову можно назвать еще одной дочерью Виталия Бианки.

Еще до войны Виталий Валентинович Бианки вел в Ленинграде юннатский кружок. Занятия прервала война: писатель с семьей жил в эвакуации.

Вернувшись в Ленинград, Бианки узнал, что одна из его воспитанниц в блокаду осталась сиротой. Он взял на себя заботу о девочке, принял ее в свою семью. Неудивительно, что, окончив школу, Таня осталась верна биологии.

Так сложилось, что, став отцом четверых детей, Виталий Бианки лишь единожды стал дедом. Как рассказывал его младший сын Виталий Витальевич, на нем и его двоюродном брате Всеволоде Львовиче династия биологов-Бианки завершилась.

Но свою искреннюю любовь к родной природе писатель передал ребятам, занимавшихся в его кружке юных натуралистов, сохранил в своих удивительно добрых книгах. Потрясающую красоту наших животных и растений талантливо передвала в своих иллюстрациях Елена Витальевна. Недаром книги с ее рисунками высоко ценятся и сегодня. Огромную работу по сохранению природных богатств Родины вел и продолжает вести сын писателя, Виталий Витальевич. Продолжателями его любимого дела становятся верные ученики.

По большому счету, каждого из них можно назвать наследниками талантливого детского писателя Виталия Валентиновича Бианки.

Источник статьи: http://womenhappiness.ru/life-style/starlife/semya-pisatelya-vitaliya-bianki-kem-byl-ego-otecz-kem-stali-deti-i-vnuki.html

Кто родился с бородой бианки

Лесная газета. Сказки и рассказы

«САМОУЧИТЕЛЬ ЛЮБВИ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ…»

Автору «Лесной газеты», Виталию Валентиновичу Бианки (1895–1959), не раз приходилось отвечать на вопросы об этой книге: как она была задумана, когда появилась на свет, как росла. Действительно, «Лесная газета», словно живое существо, росла: с каждым переизданием увеличивалась в объёме, наполнялась новыми сведениями.

Передо мной детский ежемесячный журнал «Воробей» за май месяц 1924 года. Это второй месяц лесного календаря (лесной календарь начинается не с первого января, а в день весеннего равноденствия – 21 марта). Восемь страниц занимает раздел «Лесная газета». Страницы заполнены заметками и рассказами о том, что происходит в природе в данное время. Например, сообщается, кто и как спасается от весеннего половодья – вот зайцу даже пришлось залезть на дерево. И рисунки здесь есть.

Мысль написать книгу бюллетеней-рассказов о сезонных изменениях в жизни окружающей нас природы пришла Бианки ещё в юности. Подобные бюллетени он вёл под руководством отца-зоолога. Тогда Виталий собирался стать учёным, продолжать дело отца. Поступил в университет на биофак, однако учиться почти не пришлось. Грозные события тех лет – Первая мировая война и революция 1917 года не только не дали доучиться, но и заставили уехать из Петрограда.

В конце 1922 года Бианки вернулся домой с Алтая. Стал посещать Студию детских писателей, организованную О.И. Капицей при Герценовском Педагогическом институте. Начал писать. Очень успешно. Его книги для ребят о природе гармонично соединяли в себе биологическую правду, узнаваемость с романтичностью и даже сказочностью. Уже в 1923 – начале 1924 года были напечатаны «Чьи это ноги?», «Чей нос лучше?», «Кто чем поет?», «Лесные домишки», «Первая охота» и даже повесть «На Великом морском пути».

Именно в это время молодой писатель получил приглашение вести раздел о природе в журнале «Воробей» (позже был переименован в «Новый Робинзон»). Посоветовался со старшим братом, энтомологом. Вместе выбрали название. «Лесная газета» – игра в газету, забавное подобие настоящей газеты. Через два года Виталий Валентинович собрал рассказы и заметки, напечатанные здесь, дополнил их и обработал в виде книги.

Так родилась эта книга. Ещё не очень толстая. Но при каждом переиздании автор просматривал её заново, кое-что убирал, многое добавлял, даже целые разделы.

Со второго издания в «Лесной газете» появились подлинные письма ребят-лескоров, раздел «Тир» – викторина с вопросами. В пятое издание автор включил рассказы о знаменитом охотнике Сысое Сысоиче и разделы «Война в лесу» и «Колхозная жизнь». Последний – рассказ о сельских работах и заботах, которые с жизнью лесных обитателей не очень связаны, но иногда пересекаются. Со временем для участия в «Лесной газете» Бианки пригласил в качестве автора ботаника и писателя Н.М. Павлову; ею написаны 28 заметок.

Тяжело далась Виталию Валентиновичу подготовка шестого издания. Это было в конце 40-х годов. Тот период даже в официальной советской прессе именовался как «трудные годы советской биологии». Друг, редактор Детгиза, настаивал, чтобы автор сделал исправления в «Лесной газете» – во спасение от идеологических нападок. Он писал: «Ты зря хочешь протестовать против тех незначительных дополнений (в «Колхозной жизни», в «Лесонасаждениях» и т. п.), которые не испортят «Л.Г.», а дополнят её, главное – спасут её от иного. А пренебрегать этим сейчас не стоит».

Редактор сам внёс «исправления». Летом 1949 года автор получил шестое издание своей «Лесной газеты». Вот что он ответил редактору: «Да: вид импозантный. Но, милый, ты понимаешь, сколько автору слёз, когда в живом своём теле он находит столько инородных тел осколков вражеских снарядов, какая боль, когда его калечат, зажав в станке, производят над ним вивисекцию – да и ещё и оставляют в ранах грязноватые свои инструменты! Какая ярость! Бессильная к тому же…»

В следующем издании, 1952 года, Бианки сделал минимальные изменения: четыре заметки снял, а четыре новых включил.

Последние прижизненные издания, восьмое и девятое, прошли спокойно. «Детгиз раскошелился: дают мне 12 цветных вкладок. Я сразу же написал: «Год – солнечная поэма в 12 месяцах». Много новых заметок. Ввожу отдельчики: «Клёв на уду», «Лесные враки» и «Клуб колумбов» – необычайные открытия и приключения кружка юнестов при редакции «Лесной газеты». Целый ряд новых заметок Н.М. Павловой», – писал Бианки.

Под конец хочется процитировать строки из письма Виталия Валентиновича: «Цель «Лесной газеты» спрашиваете? Просто – самоучитель любви к родной земле, родному лесу. Приобщить детей и тех из взрослых, которые в душе сохранили себя-ребёнка, к тем радостям, которыми так богаты проникновение в чудесные тайны жизни и «родственное внимание» (термин Пришвина) ко всему живущему на нашей планете. Ведь так обидно мало обращают внимание на мир люди, особенно – жители больших городов! И так его не знают!»

И последнее. В своём дневнике Виталий Валентинович размышлял, почему его книжку «Лесные домишки» так любят дошколята: «Что в ней угадано для маленьких?…Может быть, то доброе, что встречает Береговушку – слабую и беспомощную – в этом огромном, но уже не чужом ей мире… Собственно, почти на ту же тему у меня «Приключения Муравьишки», «Мышонок Пик» – тоже». Наверное, он прав. Детям – доброе. Это девиз творчества Бианки.

Нашим читателям может показаться, что лесные и городские новости, напечатанные в Лесной газете, – старые новости. Это не так. Правда, каждый год бывает весна, но каждый год она новая, и, сколько лет ни живи, не увидишь двух одинаковых весен.

Год – что колесо с двенадцатью спицами – месяцами: промелькнут все двенадцать спиц, колесо сделает полный оборот – и опять мелькнёт первая спица. А колесо уже не там – далеко укатилось.

Опять придёт весна – и лес проснётся, вылезет из берлоги медведь, вода затопит подвальных жильцов, прилетят птицы. Снова начнутся игры и пляски у птиц, родятся детёныши у зверей. И в Лесной газете читатель найдёт все свежие лесные новости.

Мы помещаем здесь лесной календарь на каждый год. Он мало похож на обыкновенные календари, но в этом нет ничего удивительного.

Ведь у зверей и птиц всё не по-нашему, не по-людски; у них и календарь свой особенный: в лесу все живут по солнцу.

За год солнце делает широкий круг по небу. Каждый месяц оно проходит одно из созвездий, один из знаков Зодиака, как называются эти двенадцать созвездий.

Новый год в лесном календаре не зимой, а весной, – когда солнце вступает в созвездие Овна. Весёлые праздники бывают в лесу, когда там встречают солнце; грустные дни – когда его провожают.

Месяцев в лесном календаре мы насчитали столько же, сколько и в нашем, – двенадцать. Только назвали мы их по-другому – по-лесному.

ЛЕСНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА КАЖДЫЙ ГОД МЕСЯЦЫ

I – МЕСЯЦ ПРОБУЖДЕНИЯ ОТ СПЯЧКИ (первый месяц весны) – с 21 марта по 20 апреля.

II – МЕСЯЦ ВОЗВРАЩЕНИЯ ПЕРЕЛЁТНЫХ НА РОДИНУ (второй месяц весны) – с 21 апреля по 20 мая.

III – МЕСЯЦ ПЕСЕН И ПЛЯСОК (третий месяц весны) – с 21 мая по 20 июня.

IV – МЕСЯЦ ГНЁЗД (первый месяц лета) – с 21 июня по 20 июля.

V – МЕСЯЦ ПТЕНЦОВ (второй месяц лета) – с 21 июля по 20 августа.

VI – МЕСЯЦ СТАЙ (третий месяц лета) – с 21 августа по 20 сентября.

VII – МЕСЯЦ ПРОЩАНИЯ ПЕРЕЛЁТНЫХ С РОДИНОЙ (первый месяц осени) – с 21 сентября по 20 октября.

VIII – МЕСЯЦ ПОЛНЫХ КЛАДОВЫХ (второй месяц осени) – с 21 октября по 20 ноября.

IX – МЕСЯЦ ЗИМНИХ ГОСТЕЙ (третий месяц осени) – с 21 ноября по 20 декабря.

X – МЕСЯЦ ПЕРВЫХ БЕЛЫХ ТРОП (первый месяц зимы) – с 21 декабря по 20 января.

XI – МЕСЯЦ ЛЮТОГО ГОЛОДА (второй месяц зимы) – с 21 января по 20 февраля.

Источник статьи: http://www.litmir.me/br/?b=209901&p=6