Феномен нерукотворных ликов

Среди таинственных явлений, окружающих нас, особое место занимают изображения, которые называют нерукотворными. Над их загадками ученые ломают головы на протяжении многих лет — ведь проведенные исследования однозначно указывают, что данные картины не могли быть созданы людьми. Материалы, из которых они изготовлены, веками хранятся без повреждений, а использованных для рисунков красителей просто не существует в природе.

Анализ был неточным

Самое известное из подобных нерукотворных изображений — Туринская плащаница. Согласно библейской легенде, в этот кусок полотна размером примерно 4,4×1,1 метра завернули тело Иисуса, снятое с креста. На полотне осталось двойное изображение: на одной половине образ мужчины со сложенными впереди руками, на другой — рисунок того же тела со спины.

На плащанице хорошо различаются детали: борода, волосы, губы, пальцы. Также полотно сохранило следы крови от ран, их расположение в точности соответствует тому, что описано в библейских текстах, из-за чего плащаницу иногда называют пятым Евангелием.

В настоящее время реликвия хранится в туринском соборе Иоанна Крестителя. Она заперта в массивном сундуке на три замка, ключи от которых хранятся у разных священнослужителей, и доступ к реликвии может быть осуществлен только по их общему согласию.

При этом Римско-католическая церковь официально не признает подлинность реликвии. Более того — проведенный в 1988 году радиоуглеродный анализ показал, что ткань была создана примерно в XIII веке. Да и само появление плащаницы в соборе окутано тайной: по одной версии, ее привез некий рыцарь-крестоносец, по другой — что она когда-то хранилась в Константинополе и попала в Турин через Францию.

Изучением Туринской плащаницы и других нерукотворных изображений занимается отдельная наука, названная синдологией (от древнегреческого «синдон» — «тонкое полотно»). В 2005 году телеканал Discovery показал интервью с американским химиком Раймондом Роджерсом, который принимал участие в исследованиях 1988 года.

Роджерс предположил, что образцы для радиоуглеродного анализа были взяты не с основной ткани, а с заплат, наложенных во время одной из починок плащаницы, и ее датировка вполне может относиться ко времени распятия Христа,

Один из трех

Тип изображения Христа, представляющего Его лик на платке, принято называть Спас Нерукотворный.

В настоящее время святая Вероника является покровительницей фотографов, а в мире существуют три реликвии, которые называют «плат Вероники» или «вуаль Вероники» — и каждая из которых, по мнению церковников, может быть подлинной.

Один плат Вероники хранится в римском соборе Святого Петра. На тонкой ткани хорошо видно лицо Иисуса — как и изображение на плащанице, оно каким-то образом нанесено без помощи красок. Правда, в настоящее время рассмотреть его обычному человеку не представляется возможным: еще в 1628 году папа римский Урбан VIII разрешил публичный показ плата только один раз в году — в пятую воскресную вечерю Великого поста, когда его демонстрируют с высокой лоджии Столпа Святой Вероники, а приблизиться к нему позволено только служителям собора.

Показ плата Св. Вероники в соборе Святого Петра

Вторая реликвия, которую чаще называют «вуаль Вероники», хранится в монастыре небольшого итальянского города Манопелло. В начале XXI века немецкий священник, преподаватель Грегорианского университета в Риме, Франк Генрих Фейфер опубликовал результаты своих исследований этой вуали.

Изображение имеет необыкновенное сходство с образом на Туринской плащанице, при этом никаких следов красителей Фейферу обнаружить не удалось.

Третьей реликвией является прямоугольный кусок полотна из льняного батиста с пятнами крови и ликом Иисуса, он хранится в монастыре Святого Лика испанского города Аликанте.

Известный ученый-синдолог Ян Вильсон, изучая эти изображения, пришел к выводу, что подлинный плат Вероники хранится в Манопелло, а ткани из Рима и Аликанте — более поздние копии реликвии, созданные в X или XI веках.

Дева Мария со смуглым лицом

В Латинской Америке наиболее почитаемой святыней является нерукотворный образ Девы Марии Гваделупской.

По легенде, Богоматерь в образе смуглолицей женщины четыре раза являлась 17-летнему мексиканскому крестьянину Хуану Диего Куаухтлатоатцину в декабре 1531 года. Она попросила юношу, чтобы на холме Тепейак, где проходили их встречи, построили церковь. Хуан Диего передал эти слова местному епископу Хуану де Сумарраге — но тот не поверил крестьянину, сказав, что Богородица должна подтвердить свои слова каким-нибудь знамением.

Юноша снова пришел на холм и передал Деве Марии мнение епископа. Богородица сделала так, что на бесплодной скале холма в разгар зимы расцвели розы. Хуан Диего завернул цветы в свой плащ и отнес епископу. Плащ развернули в присутствии большого числа людей, розы упали на землю — и все увидели, что на ткани запечатлелся образ смуглой Богоматери, которую стали называть Девой Марией Гваделупской.

В настоящее время храм Девы Марии Гваделупской посещают миллионы паломников со всего света — а результаты исследований нерукотворного изображения ставят ученых в тупик.

В 1947 году этот образ Богоматери исследовал немецкий ученый, нобелевский лауреат в области химии Рихард Кун. Он пришел к выводу, что изображение не было создано человеком: на полотне отсутствуют следы любых пигментов, и каждый оттенок образа является химическим соединением с тканью.

Такой материал обычно хранится не более 30 лет. Но возраст плаща составляет уже почти половину тысячелетия — и при этом его ткань не гниет и не портится. На ней нет бактерий, и к ней не прилипает пыль. Как можно объяснить такое, ученые просто не знают.

Более того — изображение Богородицы имеет живые глаза! Исследователи выяснили, что зрачки нерукотворного изображения реагируют на свет, расширяясь или сужаясь.

В 1929 году фотограф Альфонсо Марке обнаружил в правом глазу изображения Девы Марии образ бородатого мужчины. Современные ученые, создав компьютерное изображение глаз Богородицы, увеличенных в 2,5 тысячи раз, определили, что в обоих глазах Девы Марии есть образы мужчин.

По сохранившимся портретам было установлено, что одним из них является индеец Хуан Диего Куаухглатоатцин, а другим — епископ Хуан де Сумаррага. При этом деформация образов полностью соответствует преломлениям роговицы живого глаза!

Уже в наше время исследованием нерукотворного изображения Девы Марии Гваделупской занимались специалисты НАСА. Они установили, что полотно плаща имеет постоянную температуру живого тела — 36,6 градуса по шкале Цельсия. Но и это еще не все: выяснилось, что ткань пульсирует! Частота составляет 115 ударов в минуту — примерно такой пульс у ребенка в чреве матери.

Портрет на кафельной плитке

Нерукотворные изображения могут быть не только божественными.

Отмыть его не удалось, и женщина попросила сына сбить плитку и уложить другую. Но через некоторое время портрет появился вновь. Жители деревни опознали в нем мужчину, давно умершего и похороненного на старом кладбище, на месте которого позже были построены дома, в том числе и жилище Марии.

Специалист по паранормальным явлениям Герман де Аргумоса исследовал плитки с портретами и пришел к выводу, что вещество, которым сделаны рисунки, не похоже ни на какую известную краску. По просьбе хозяйки в доме вскрыли пол — и на глубине нескольких метров обнаружили человеческие останки. После их перезахоронения портреты перестали появляться.

Подобные явления отмечались и в других местах.

В 1897 году в Уэльсе скончался Джон Вогхен, настоятель местного собора Лландафф. Спустя две недели после его погребения на стене собора появились очертание лица покойного и его инициалы J и V. Изображение сохранялось несколько дней, после чего исчезло.

В 1923 году на стене в соборе Христа, расположенном в английском Оксфорде, появился портрет скончавшегося священника Генри Лидделла. Позже начиная с 1926 года рядом с ним можно было увидеть изображения еще нескольких умерших священников, при жизни проводивших службы в этом соборе. Миссис Хьювет Маккензи, тогдашний президент британского Общества физических исследований, в 1931 году исследовала эти портреты и пришла к заключению, что они не могли быть созданы человеком.

Многие исследователи высказывают мнение, что нерукотворные изображения служат доказательством существования иного мира, в котором наша жизнь продолжается после физической смерти и где мысли могут находить материальное воплощение. Но так ли это — ответ пока не найден.

Виктор СВЕТЛАНИН

Мнение автора статьи может не совпадать с мнением администрации сайта.

Источник статьи: http://paranormal-news.ru/news/fenomen_nerukotvornykh_likov/2016-06-12-12309

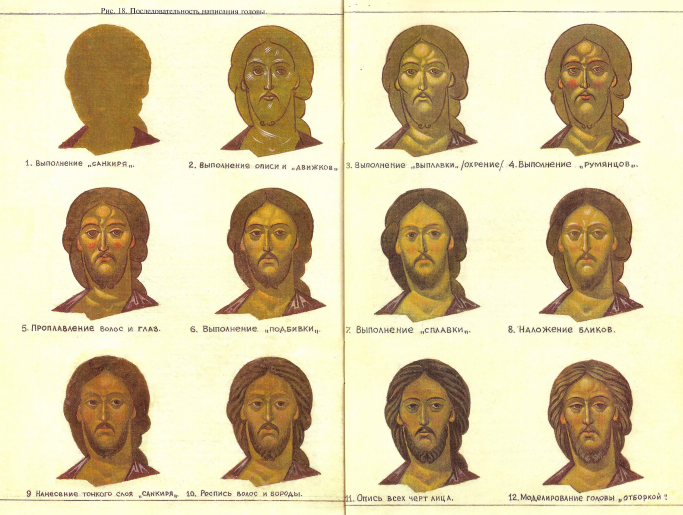

Написание голов и ликов

Особо следует остановиться на писании голов. Ведь от того, как написана голова святого, во многом зависит не только эстетическая, но и духовная сторона иконы.

Раньше, до революции, не каждый мастср-иконописец мог написать икону полностью, от начала и до конца. Часто в иконописных артелях было разделение труда: одни мастера писали все, кроме лица («лика»), и назывались «доличниками», а другие писали только лики и назывались «личниками». Третьи занимались золочением икон («позолотчики»).

Как было сказано ранее, основной цвет головы – санкирь – прокладывается в процессе роскрыши, по нему с помощью высветлений проводится условная лепка головы. Эти высветления принято называть «плавями».

Подробное описание процесса выполнения иконописной головы оставил нам мастер палехской лаковой миниатюры Н.М.Зиновьев. Он представил этот процесс в следующей последовательности. После описи на самых выпуклых местах головы – на лбу, скулах, на носу, на волосах – белилами выполнялись небольшие линии – «движки», определяющие места будущих плавей.

Для нанесения первой плави мастер на основе охры светлой, белил и киновари составлял желтоватый (телесный) цвет.

Он был значительно светлее санкиря, и им проплавлялись самые выпуклые места лба, носа, щек, губ, подбородка, шеи и других частей головы. Первая плавь называлась «охрением» или «вохрением» (в старые времена охра называлась вохрой).

Вторая плавь – «румянцы» – составлялась из киновари, которая очень жидко разводилась водой. Румянцы наплавлялись на надбровных дугах, щеках, губах, на кончике носа, слезничках, на мочках ушей. Румянцы наносились с таким расчетом, чтобы они были видны после проведения последующих плавей.

Третья плавь проводилась жидко разведенной жженой умброй. Этим составом приплавлялись зрачки глаз, брови, усы, борода и волосы.

Четвертая плавь называлась «подбивкой». Мастер соединял санкирь и первую плавь – охрение, образуя при этом общий полутон головы. Подбивка составлялась из охры и киновари. Белила в этом случае не добавлялись, так как они дают белесость, которую трудно соединить с санкирем.

Пятая плавь называлась «сплавка». Она выполнялась тоном несколько темнее первой плави (охрения), но светлее подбивки. Сплавкой объединялись все предыдущие плави в общий тон. Она состояла из светлой охры, белил, киновари и кармина, если тон лица имел светло-розовый оттенок. Для загорелого лица сплавка делалась из охры, киновари и небольшого количества белил с кармином. Изнуренное лицо изображалось сплавкой из охры, кармина, белил с небольшим добавлением ультрамарина. Она должна быть так положена, чтобы все предыдущие плави просвечивали сквозь нее.

Этим же тоном делаются блики на самых выпуклых, самых светлых частях прядей темных волос.

Шестая плавь составлялась несколько светлее сплавки и накладывалась на самых выпуклых местах лица, а также на глазах.

После проведения всех указанных плавок голова могла иметь дробный вид. Чтобы ликвидировать этот недостаток, мастер составлял красочный тон из охры темной с незначительной примесью сажи и киновари, и этим тоном проплавлялась вся голова. Проплавлять старые мастера могли и тоном санкиря. Эту плавь выполняли особенно осторожно, чтобы не размыть ниже лежащие слои красок.

После проведения указанных плавок мастер жженой охрой восстанавливал опись всех черт лица, пряди волос и бороды.

Для выявления условного объема притеняли брови и глазные впадины. Обычно это производили жженой сиеной, обладающей легкостью и прозрачностью.

Черной краской на глазах писался зрачок. Интересно, что зрачок старые мастера писали не круглым, а овальным, в некоторых случаях даже почти треугольной формы, который касался верхнего века одним из своих углов. Для усиления выразительности по белку глаз делали отметки белилами с охрой. Губы слегка приплескивали жидким кармином, киноварью или красной охрой. Выполнение линий бровей, волос и глаз с целью выразительности производили живо и с нажимом. Сначала их намечали тонко и осторожно, но с последующим усилением. В середине линии делали нажим, а в начале и в конце линии утоньшались. Брови изображались двумя-тремя параллельными линиями с утолщением в центре. Они начинались от переносья, от так называемой «носовой птички» (рис. 18).

В течение веков в иконописном искусстве выработался определенный перечень образов святых, пророков, служителей церкви, которые многие годы сохраняют один и тот же облик (рис. 19).

Рис. 19. Характерное написание образов святых: ангела, Сергия Радонежского, Иоанна Златоуста, апостола Петра, Мельхиседека, Соломона, Василия Великого, Николая Мерликийского, Иоанна Предтечи.

Лексикон иконописцев традиционно хранит названия встречающихся в иконах бород по цвету: черные, русые и седые. По форме: широкие, круглые, «с косичками», кудреватые, длинные, свешивающиеся с ушей, раздвоенные. Это – характерные формы бород Спаса, Златоуста, Предтечи, Николая, Сергия и других. Причем каждый вид выполнялся в определенном стиле. Так, бороды Спаса и Предтечи расписывались сажей, высветлялись на выпуклых прядях волос и притенялись коричневой жидкой краской. Русые волосы перед описью приплескивались коричневой краской. Для притенения мастера применяли сиену жженую, умбру, иногда с добавлением зеленого цвета. Высветления на прядях выполнялись парными штрихами, которые вписывались между темными линиями описи. Линии светлых штрихов также писались с нажимом посередине. Они объединялись между собой приплавками светлым тоном по середине и ослаблениями света по краям. Седые волосы иногда перед описью покрывались полностью серым тоном, составленным из белил и сажи. Этот тон в старые времена называли «ревтью». Разделка седых волос заключается в том, что светлые черточки-волоски по два, по три или даже по четыре наносились в разных направлениях, создавая этим растрепанные пряди волос.

Источник: Сергеев Ю.П. Секреты иконописного мастерства. / Москва: Юный художник. 2000.

Источник статьи: http://azbyka.ru/otechnik/ikona/sekrety-ikonopisnogo-masterstva/6