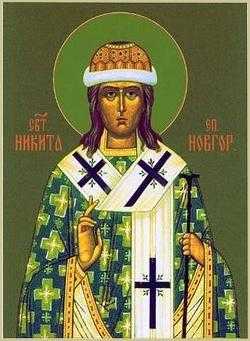

Лик славы святителя Новгородского Никиты

|

| Святитель Никита, епископ Новгородский. Икона из новгородского храма во имя святителя Никиты. Кон. XX – нач. XXI в. |

В 2008 году исполняется 900 лет со дня преставления ко Господу одного из самых известных русских святителей – епископа Никиты, подвизавшегося в Великом Новгороде с 1096 по 1108 год. Память о нем новгородцы верно хранили четыре с половиной столетия – до самого его прославления как общерусского святого в 1547 году. Обретение нетленных мощей святителя произошло 30 апреля 1558 года. Подчеркнем интересный факт: от того апрельского события минуло еще 450 лет. Поэтому в один год мы празднуем сразу два юбилея.

Когда смотришь на изображения епископа Никиты, невольно обращаешь внимание на отсутствие у него бороды. Трудно даже припомнить кого-нибудь из святителей безбородым. Иногда возникает такое впечатление, что некоторые иконники писали Никиту действительно в молодом возрасте. Однако если даже для «подвигов» в пещере преподобные отцы не благословляли его из-за молодости, то кто бы благословил и избрал молодого человека на епископскую кафедру? Вне всяких сомнений, живя в Новгороде, святитель пребывал в зрелых летах. Это подтверждается и житием [1] . Тогда, быть может, владыка, по заведенному в Европе обычаю, брился?! И бритье исключено. Семью годами раньше обретения мощей новгородского епископа Стоглавый Собор, проходивший по инициативе царя Ивана Грозного, строго напоминал: «Аще кто браду бреет и преставится тако, не достоит над ним служити, ни сорокоустия по нем пети, ни просвиры, ни свещи по нем в церковь принести, с неверным да причтется, от еретик бо се навыкоша» [2] . И, наверное, оттого на одной московской иконе (и не только на ней одной) новгородский подвижник, молящийся рядом с преподобным Сергием Радонежским, написан в 1560 годы все-таки с бородой. Дабы простой народ еретиком не считал. Но на других иконах бороды нет. Почему?

Михаэль Дорфман выдвинул свою диковинную версию: «Одной из возможных причин могло быть то, что Никита был скопцом, что и указано в житии: “наложил на себя особенное воздержание”« [3] . Странная логика. Если всякое «особенное воздержание» считать скопчеством, то большинство православных аскетов оказались бы скопцами. Хотя сам Дорфман и сознает: «Скопчество… не поощрялось официальной Церковью», но приводит в качестве неотразимого аргумента пару имен скопцов-византийцев, в XII веке правивших русскими епархиями. В таком случае, процитируем 21-е Апостольское правило: «Скопец, если от человеческого насилия соделан таковым, или во время гонений лишен мужских членов, или таким родился, то, если он достоин, да будет епископом» [4] . Поэтому ничего сверхъестественного в том нет, что некоторые священники и иерархи оказались в свое время не по своей воле оскопленными. Однако зачем авторской волей превращать святителя Никиту в скопца? Умысел пишущих подобное совершенно очевиден: это замутнение славы русских святынь.

Но если Никита не скопец, то почему же иконописцы его изображали без бороды? Чтобы ответить на данный вопрос, не стоит даже прибегать к житийным и летописным материалам. Ответ можно найти в событиях, происходивших в ХХ веке, о которых мало кто знает. И потому о них следует рассказать особо.

В 1942 году фашисты насильно угнали в Литву свыше трех тысяч новгородцев. Осенью того же года в литовском городке Векшни, в который и определили новгородцев на поселение, остановился немецкий военный эшелон, из которого были выгружены пять «гробов». Начальник железнодорожной станции сразу же позвонил настоятелю местного Свято-Сергиевского храма архимандриту Алексию (Чернаю) и сообщил ему об этом. Приехавший незамедлительно отец Алексий увидел серебряные раки с мощами новгородских святых. Первой стояла рака святителя Никиты. Все мощи сразу же были перевезены в церковь. Митрополит Литовский и Виленский Сергий в телефонной беседе поручил настоятелю до всенощного бдения открыть раки и поправить одеяния святых. Сам отец архимандрит пишет об этом так: «После долгого путешествия святые в раках сдвинулись с места и их надо было положить надлежащим образом, и поэтому сподобил меня, недостойного, Господь поднять святителя Никиту целиком, на моих руках, при помощи иеродиакона Илариона. Святитель был облачен в темно-малиновую бархатную фелонь, поверх которой лежал большой омофор кованной золотой парчи. Лик его был закрыт большим воздухом; на главе – потемневшая от времени золотая митра. Лик святителя замечателен; всецело сохранившиеся черты его лица выражают строгое спокойствие и вместе с тем кротость и смирение. Бороды почти не видно, только заметна редкая растительность на подбородке. Правая рука, благословляющая, сложена двуперстием – на ней ярко выделяется сильно потемневшее место от прикладывания в течение 400 лет. Дивен Бог во святых Своих!» [5]

Обращаем внимание Дорфмана, весьма интересующегося национальным вопросом в делах веры: описание отца архимандрита не содержит никакого указания на семитские черты святителя. Ничего подобного не говорится в письме митрополиту всея Руси Макарию, отправленному по случаю обретения мощей святителя Никиты в 1558 году. Тем не менее Дорфман, как уже говорилось, даже в названии своей статьи делает упор на еврейское происхождение новгородского епископа [6] . Американский автор и не скрывает это свое неравнодушие, поскольку для него принадлежность Никиты к иудеям имеет первостепенную важность. Иван Ильин писал: «Мы помним слова апостола Павла: нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе (Гал. 3: 28); но эти слова мы с ясным разумением относим к вере, а не к нации: ибо нация столь же мало устраняется этими словами, сколь мало отменяется ими мужской пол и женский» [7] . Применительно к нашему случаю слова философа приобрели бы особенную актуальность, будь святитель Никита светским национальным политическим лидером. С националистической точки зрения, и националиста Дорфмана можно было бы в какой-то степени понять. Но мы остаемся на православных позициях. Святитель является для нас молитвенником и ходатаем перед Богом, поэтому единство во Христе, проповеданное апостолом Павлом, остается важнейшим свидетельством веры. Даже гипотетично допуская еврейское происхождение новгородского епископа, как хочется Дорфману, для христиан оно по существу ничего не меняло бы. Ибо единство во Христе – внутри Церкви неотменимая ценность [8] .

А то, что епископ Никита есть великий молитвенник и ходатай перед Богом, ярко выявляется из дальнейшего рассказа архимандрита Алексия. Настоятель храма во имя преподобного Сергия Радонежского описал великое торжество, отмечавшееся православными Литвы по случаю прибытия мощей новгородских святых. «Со всех сторон собирались люди, чтобы принять участие в крестном ходе для встречи великих святынь, со слезами радости передавая друг другу о чудесном выборе места почивания, хотя бы на время, святыми угодниками. Возле церкви царило большое оживление. Выстраивался крестный ход. Народ с истовым благоговением выносил из храма иконы и хоругви. Совершалось нечто великое. На лицах присутствующих было выражение глубокой духовной радости. Приближались святыни. Колокол гудел беспрерывно и перешел в трезвон всех колоколов. Вышел крестный ход, растянувшийся далеко по Мажейской дороге. Осень была сухая и золотистая уже. Блестели иконы на солнце, и хоругви развевались над ними, как бы защищая их. Общенародное пение далеко разносилось по полям и лесам, смешиваясь с трезвоном колоколов, который становился все отдаленней, но народное пение крепчало. “Пресвятая Богородица, спаси нас”, “Святителю отче Никито, моли Бога о нас”, – рвалось из глубин русских душ, измученных бедствиями и страшной войной, опустошившими Новгородский край и забросившими тысячи людей в далекую Литву. Трудно описать религиозный подъем, с которым совершался этот крестный ход… Вот на седьмом километре, вдали, на опушке леса, показалась наконец процессия. Радостный трепет охватил нас всех. “Мощи, святые мощи!” – пронеслось в народе. Крестный ход медленно шел навстречу святыням и, подойдя совсем близко, остановился. Склонились хоругви, а народ пал ниц. Плач, пение тропарей – все слилось в одно. Начался молебен. Люди ползли на коленях, чтобы дотронуться до святых рак, прося у небесных покровителей защиты и молитвенного предстательства перед Богом…» – пишет отец Алексий [9] . Удивительный факт: следом за угнанными в неволю новгородцами последовали им на выручку во главе со святителем Никитой и новгородские угодники Божии… [10] И угодники, и новгородцы, и православные литовцы, и люди любых других национальностей, исповедовавшие православную веру и там присутствовавшие, становились одним целым во Христе Иисусе, ибо были Христовы, а значит, представляя собой семя Авраама, по обетованию считаются наследниками Царства Небесного.

Эта удивительная история, рассказанная архимандритом Алексием (Чернаем), имела продолжение. Иеродиакон Иларион, помогавший настоятелю храма привести в порядок мощи святых после перевозки, служил до того, как оказался в Литве, в одном из храмов Поозерья Новгородской епархии, и встреча с мощами произвела на него ошеломляющее впечатление. Это был человек не очень образованный, но горевший верой. И совершенно не случайно он увидел сон, повторившийся дважды: святитель Никита, облаченный в мантию, стоял посреди храма и читал покаянный канон. Иеродиакон, вошедший в храм и увидевший епископа, сразу же пал ему в ноги и попросил благословения. Святитель жестом благословил новгородца и произнес: «Молитесь все об избавлении от бедствий, грядущих на родину нашу и народ. Враг лукавый ополчается. Должно вам всем перед службой Божией принимать благословение». После этих слов святитель стал невидим.

|

| Векшни. Интерьер церкви во имя преподобного Сергия Радонежского. Современный вид. Июль 2001 г. |

Архимандрит Алексий пишет: «С большим духовным трепетом рассказал мне о. Иларион об этом видении. Впоследствии я об этом доложил владыке митрополиту. Выслушав меня со вниманием и по прибытии к нам, в Векшни, расспросив благочестивого старца о. Илариона, владыка сделал распоряжение: установить правилом, чтобы перед началом каждой службы при открытии раки святителя Никиты выходить священнослужителям и прикладываться к деснице святого Никиты, возвращаться в алтарь и тогда лишь начинать литургию» [11] . Эта традиция чтится и новгородским священством. Особенно ее придерживаются священники Софийского собора, не мыслящие начать богослужение, не приложившись к мощам святителя.

История, поведанная архимандритом Алексием, дополнительно напоминает также о догмате иконопочитания: «Честь, воздаваемая иконе, относится к ее первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней» [12] . Ибо образом Божиим призван быть живой человек. Святые, как видим, становятся иконами славы и после своей кончины. Существование настоящей иконы основано не на фантазии художника, а на реальном историческом свидетельстве о святом. Сегодня принято некоторыми иконоведами противопоставлять портрет и культовый образ, а в древности то и другое находилось между собой в полном согласии. По словам академика Н.П. Кондакова, в уже известном нам 1558 году при обретении мощей новгородского святителя с его лика был нарисован посмертный портрет и отправлен в Москву митрополиту Макарию с письмом следующего содержания: «Мы, Господине, милости ради святаго послали тебе на бумаге образ святаго Никиты епископа … А с того, Господине, с образца вели написать икону – образ святаго» [13] . Дополнительно уточнялись детали, относящиеся к характерным особенностям облика святителя и его облачения. Подобный же портрет (к сожалению, не сохранившийся) еще в XIV веке при жизни Сергия Радонежского нарисовал с печальника земли русской его юный племянник, ставший позже святителем Ростовским Феодором. Не создавали древние изографы своей волей икон, а, помня о святоотеческом диатаксисе, непременно брали у иерарха на то благословение. Портрет помогал написать икону, а икона не упраздняла портрет. «Редкая растительность на подбородке» Никиты подтверждает неоспоримую правду: святитель не пользовался бритвой, ибо наличие бороды отвечало средневековому пониманию образа Божия в человеке. У Никиты просто не «уродилась» борода, так же, как и у писателя его жития Маркелла, прозванного современниками Безбородым.

Эту правду и передают иконы новгородского святого, одного из любимейших в нашей Церкви вот уже целых 900 лет.

Есть Промысл Божий в том, что святитель заказывал, но не увидел росписей Софийского собора в Новгороде. Будучи сопричтенным к сонму святых, святитель благословляет нас не со стен, а в реальной жизни; лик же славы его сияет и будет сиять сквозь толщу тысячелетней истории нашей страны.

Источник статьи: http://pravoslavie.ru/4214.html

НИКИТА НОВГОРОДСКИЙ

|

| Свт. Никита, еп. Новгородский. Икона |

Никита (+ 1108 [1]), затворник Печерский, епископ Новгородский, святитель, преподобный

В молодые годы поступил в Киево-Печерский монастырь, принял иночество и вскоре пожелал уйти в затвор. Игумен предупреждал его о преждевременности такого подвига для молодого монаха, но он, понадеявшись на свои силы, не послушался. В затворе святой Никита впал в искушение. Диавол явился ему в виде ангела, и неопытный подвижник поклонился ему. Бес дал ему совет как уже якобы достигшему совершенства: «Ты не молись, а только читай и учи других, а я буду молиться вместо тебя,» — и стал около затворника, делая вид, что молится за него. Прельщённый инок Никита превзошёл всех в знании книг Ветхого Завета, а о Евангелии ни говорить, ни слушать не хотел. Киево-Печерские старцы пришли к прельщённому и, помолившись, отогнали от него беса. После этого преподобный Никита, оставив по благословению старцев затвор, жил в строгом посте и молитве, более всего упражняясь в послушании и смирении. Милосердный Господь, по молитвам святых старцев, возвёл его из глубины падения на высокую степень духовного совершенства.

В 1096 году он был поставлен епископом в Новгород и за свою святую жизнь был награждён от Бога даром чудотворений. Однажды во время засухи он молитвой низвёл дождь с неба, в другой раз по его молитве прекратился в городе пожар. 13 лет управлял святитель Никита новгородской паствой и мирно скончался в 1108 или 1109 году.

Почитание, чудеса

Самое первое его житие встречается в послании Поликарпа к Акиндину XIII века. В 1547 году последовало его прославление для общецерковного почитания во всей Русской Церкви. В ночь на 30 апреля 1558 года во сне Новгородскому святителю Пимену явился муж, с едва заметной бородой, и сказал: «Мир тебе, возлюбленный брат! Не бойся, я предместник твой, шестый епископ Новгорода, Никита. Приспело время, и Господь повелевает открыть мощи мои народу.»

|

| Св. Никита, епископ Новгородский. Типолитография Новгородского губернского правления, 1890 г. |

Проснувшись архиепископ Пимен услышал звон к утрени и поспешил в собор. На пути встретился ему благочестивый новгородец Исаакий, который в ту же ночь также видел во сне святителя Никиту, повелевшего ему передать владыке, чтобы не медлил с открытием мощей. Услышав от Исаакия о бывшем ему видении, архиепископ немедленно приступил к открытию святых мощей. Когда была поднята крышка гробницы, увидели священные сокровища благодати: не только тело угодника Божия, но и ризы его сохранились в нетлении. Тогда же с лика святого был нарисован посмертный портрет, уточнены детали облика и облачения святителя, и сведения отправлены в Москву митрополиту Макарию чтобы уточнить иконописную традицию [3]. Мощи впоследствии покоились в церкви святого апостола Филиппа.

В 1942 году фашисты угнали в Литву свыше трех тысяч новгородцев. Осенью того же года в литовский городок Векшни, в который и определили новгородцев на поселение, немецкий военный эшелон привёз пять серебряных рак с мощами новгородских святых. Приехавший незамедлительно настоятель местного храма архимандрит Алексий (Черань) первой опознал раку святителя Никиты. Все мощи сразу же были перевезены в церковь, и митрополит Литовский Сергий (Воскресенский) в телефонной беседе поручил настоятелю до всенощного бдения открыть раки и поправить одеяния святых. Сам отец архимандрит пишет:

|

| Свт. Никита Новгородский |

Весь православный народ, оказавшийся в том литовском краю, с трепетом и воодушевлением встретил святые мощи. Тогда же иеродиакон Иларион, помогавший настоятелю храма привести в порядок мощи святых, человек не очень образованный, но горевший верой, дважды увидел один сон: святитель Никита, облаченный в мантию, стоял посреди храма и читал покаянный канон. Иеродиакон, вошедший в храм и увидевший епископа, сразу же пал ему в ноги и попросил благословения. Святитель жестом благословил новгородца и произнес: «Молитесь все об избавлении от бедствий, грядущих на родину нашу и народ. Враг лукавый ополчается. Должно вам всем перед службой Божией принимать благословение«.

После этих слов святитель стал невидим. Узнав об этом, митрополит Сергий установил правило, чтобы перед началом каждой службы при открытии раки святителя Никиты выходить священнослужителям и прикладываться к деснице святого Никиты, возвращаться в алтарь и тогда лишь начинать литургию [4].

Эта традиция чтится и ныне новгородским священством. Мощи святителя Никиты ныне почивают в Софийском соборе, и священники собора обязательно прикладываются к ним перед началом богослужения.

Молитвословия

Наслади́вся, богому́дре, воздержа́ния/ и жела́ние пло́ти твоея́ обузда́в,/ на престо́ле святи́тельства се́л еси́/ и, я́ко звезда́ многосве́тлая,/ просвеща́я ве́рных сердца́/ заря́ми чуде́с твои́х,/ о́тче на́ш святи́телю Ники́то,/ и ны́не моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 2

Небе́снаго простра́нства жела́я,/ от ю́ности в те́сне ме́сте затвори́лся еси́,/ в не́мже прельще́н бы́в от врага́,/ па́ки смире́нием и послуша́нием/ победи́л еси́ преле́стника кре́пце, Ники́то,/ и ны́не, предстоя́ Христо́ви,// моли́ спасти́ся все́м на́м.

Архиере́йства са́ном почти́вся/ и чи́сте Чисте́йшему предстоя́,/ приле́жно моле́ние за лю́ди твоя́ приноси́л еси́,/ я́ко и до́ждь моли́твою све́л еси́,/ овогда́ же и гра́да запале́ния угаси́л еси́./ И ны́не, святи́телю Ники́то,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ лю́ди твоя́ моля́щияся,/ да вси́ вопие́м ти:// ра́дуйся, святи́телю, о́тче преди́вный.

Использованные материалы

- Страница портала Православие.ru:

- http://days.pravoslavie.ru/Life/life347.htm

- Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

- Кутковой, Виктор. Лик славы святителя Новгородского Никиты (13 мая 2008):

- http://www.pravoslavie.ru/put/4214.htm

- Православный календарь на сайте Троицкого прихода в Балтиморе:

- http://www.holytrinityorthodox.com/ru/calendar/index.php?yea. o=2 (использованы молитвословия)

[1] Основная версия ряда источников. По списку «Святая Русь. Хронологический список канонизированных святых, почитаемых подвижников благочестия и мучеников Русской Православной Церкви (IX-сер. XIII в.)» (сост. Андроник (Трубачев), игум.; в кн.: Макарий (Булгаков), митр., История русской церкви, т. 3, приложение, http://coollib.com/b/109423/read#t25 ) и по календарю на портале Православие.ru, http://days.pravoslavie.ru/Life/life347.htm — 1109.

[2] Память обретения мощей в 1558 году.

[3] Кондаков, Н. П. Русская икона. — М., 2004. — Ч. 1. — С. 18-19.

[4] Описание событий 1942 года по: Алексий (Чернай), архим., «Пастырь в годы войны» — Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. — СПб., 2002. — № 26-27.

Источник статьи: http://drevo-info.ru/articles/5793.html