10 неизвестных: портретная галерея русских писателей и поэтов

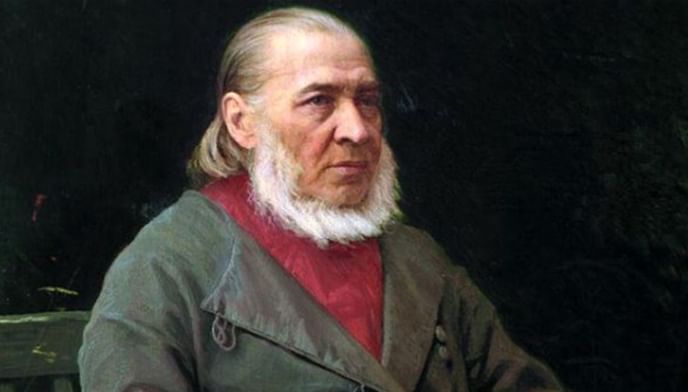

Николай Ге, Портрет Федора Михайловича Достоевского, 1884

По понедельникам, как известно, московские музеи не работают. Но это не значит, что нет возможности знакомиться с прекрасным: специально для понедельников m24.ru запустил новую рубрику «10 неизвестных», в которой мы решили писать о десяти произведениях мирового искусства из собрания московских музеев, объединенных одной тематикой. Теперь вы можете распечатать наш гид и смело отправляться с ним в музей уже во вторник. 25 ноября открывается книжная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction. Поэтому сегодня в нашей подборке портреты русских писателей, поэтов и публицистов из собрания Третьяковской галереи.

Владимир Боровиковский, Портрет поэта Гавриила Романовича Держваина, 1795

Гавриил Романович Державин был крупнейшим русским поэтом «допушкинской» эпохи. На портрете Боровиковского он изображен не только поэтом, но государственным мужем, в мунире и с орденом Святого Владимира II степени на красной ленте в рабочем кабинете в окружении книг и деловых бумаг. При императрице Екатерине II Державин был губернатором – сначала Олонецкой, затем Тамбовской губернии, а также первым министром юстиции Российском Империи. Как литератор он продолжал линию русского классицизма, начатую М. Ломоносовым и А. Сумароковым, а основной формой его творчества были философские оды и небольшие лирические стихотворения.

Василий Тропинин, Портрет Николая Михайловича Карамзина, 1818

Николая Михайловича Карамзина все знают как основателя русского сентиментализма, автора «Бедной Лизы» и составителя монументального труда «История государства Российского». Помимо этого, он был редактором крупнейших литературных изданий своего времени – «Московского журнала» и «Вестника Европы», в 1814 году опубликовавшего первое стихотворение А. С. Пушкина «К другу стихотворцу». Зарплата Карамзина на посту главного редактора «Вестника Европы», выходившего тиражом до 1200 экземпляров, составляла 3000 рублей в год, что в переводе на наши деньги составило бы примерно 30 000 000 рублей. Он был близким другом семьи Пушкиных, а после выхода «Истории. » и императора Александра I, который поселил его у себя в Царском Селе.

Орест Кипренский, Портрет Александра Сергеевича Пушкина, 1827

По всей видимости, Кипренский написал портрет Пушкина по заказу близкого друга поэта Антона Дельвига. На полотне Пушкин представлен по пояс, на правое плечо поэта накинут клетчатый шотландский плед, что означает связь Пушкина с Байроном, кумиром всех поэтов эпохи романтизма. Именно об этом портрете Пушкин написал известные строки, ставшие крылатым выражением: «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит». При этом считается, что другой художник эпозхи романтизма, Карл Брюллов, критиковал Кипренского за этот портрет, посчитав, что тот изобразил поэта каким-то франтом и дэнди, а Сигизмунд Либрович, автор исследования, посвященного изображениям Пушкина, отмечал, что знавшие Пушкина считали этот портрет недостаточно передающим характерные черты «африканской породы», унаследованные поэтом от его прадеда Ганнибала, и которыми он гордился

Карл Брюллов, Портрет Нестора Васильевича Кукольника, 1836

Портрет Нестора Кукольника кисти Карла Брюллова стал известнее самого поэта и его творчества, и по сегодняшний день почитается одним из образцов эпохи русского романтизма. В истории русской культуры Кукольник рисуется далеко не в положительном плане. Его литературная деятельность вызывала неоднократное осуждение лучших людей России. Не давала материала для поэтизации образа и его внешность. «Наружность Кукольника, – вспоминала жена Некрасова, Авдотья Панаева, – была замечательно неуклюжа. Он был очень высокого роста, с узкими плечами и держал голову нагнувши; лицо у него было длинное, узкое, с крупными неправильными чертами; глаза маленькие с насупленными бровями; уши огромные, тем более бросавшиеся в глаза, что голова была слишком мала по его росту». Едкие карикатуры Брюллова говорят о том, что ему хорошо была знакома наружность Кукольника, при этом в живописном портрете он изображает его романтическим героем с взъерошенными волосами и загадочным взглядом.

Петр Заболоцкий, Портрет Михаила Юрьевича Лермонтова, 1837

Портрет Михаила Юрьевича Леромонтова был выполнен масляными красками по картону. Поэт изображен здесь в ментике лейб-гвардии гусарского полка. Заболоцкий в свое время был известен тем, что давал всем желающим уроки живописи, среди его учеников, был и сам юный поэт. Это уникальное изображение Лермонтова, потому как практически никто из его современников не написал его портрета. Например, Карл Брюллов, увлекаясь учениями Лафатера, по теории которого, внутренний мир человека оказывает влияние на его внешний облик, не увидел в лице Лермонтова ничего гениального и не стал его рисовать.

Василий Перов, Портрет Федора Михайловича Достоевского, 1872

Перов писал портрет Достоевского специально по просьбе Павла Третьякова. Жена писателя Анна Достоевская вспоминала: «Прежде чем начать работу, Перов навещал нас каждый день в течение недели; заставал Федора Михайловича в самых различных настроениях, беседовал, вызывал на споры и сумел подметить самое характерное выражение в лице мужа, именно то, которое Федор Михайлович имел, когда был погружен в художественные мысли». Многие современники сочли этот портрет не только лучшим в творчестве Перова, но и лучшим психологическим портретом русской школы.

Илья Репин, Портрет Ивана Сергеевича Тургенева, 1874

Первый портрет Тургенева Репин написал в Париже в 1874 году также по заказу Павла Третьякова. Эта работа не понравилась ни художнику, ни писателю. О причинах этой «непроизвольной» ошибки, в которой, по словам художника, виновен был сам Тургенев, Репин рассказал незадолго до смерти. «Первый сеанс был так удачен, – говорил Репин, – что И.С. торжествовал мой успех». Но перед вторым сеансом Репин получил записку Тургенева, в которой тот резко изменил свое первоначальное мнение о начатом портрете и просил художника начать снова на другом холсте. Эта мгновенная перемена мнения, как утверждал Репин, была связана с тем, что Полина Виардо, знаменитая французская певица, друг Тургенева, вкус и мнение которой были для Ивана Сергеевича высшим авторитетом, забраковала начатый портрет. Репину не удалось убедить писателя в обратном и пришлось перевернуть холст вверх ногами и начать все заново, но никакого энтузиазма он по этому поводу уже не испытывал.

Иван Крамской, Портрет поэта Николая Алексеевича Некрасова, 1877

Графичная манера художника, которая выделяет эту работу из всего портретного ряда, связана с практикой работы И.Н.Крамского ретушером у фотографа и с тем, что для создания портрета он пользовался фотографией Вильяма Каррика, одним из последних прижизненных снимков поэта. Это связано с тем, что Н.А.Некрасов был тогда уже тяжело болен, и сеансы длились не более 10–15 минут. Помимо этого поясного портрета, Крамской написал также большую картину «Н.А. Некрасов в период «Последних песен», точь-в-точь скопировав композицию с фотографии Каррика, запечатлевшего поэта на смертном одре.

Николай Ге, Портрет Льва Николаевича Толстого, 1884

Ге был одним из немногих, кому Лев Николаевич позволил запечатлеть себя за работой. Они были очень дружны, и доподлинно известно, что именно под влиянием толстого Ге стал вегетарианцем. Толстой писал, что Ге «пошел в народ» класть печи и при этом целыми днями ничего практически не ел. «В это время он стал вегетарианцем (раньше он почти исключительно питался говядиной) и даже усиленно желал есть то, что ему не нравилось: например, он любил гречневую кашу, и потому ел пшенную, все это с постным маслом, или совсем без масла». В 1886 году Николай Ге отрекся от своего имущества, переписал его своей жене Анне Петровне Ге и детям.

Валентин Серов, Портрет писателя Николая Семеновича Лескова, 1894

Портрет Николая Лескова был написан за год до смерти писателя. Сам Николай Лесков, увидев портрет на выставке в Академии художеств, оказался не очень доволен портретом: его неприятно поразила темная рама, которая, по его мнению, была похожа «на траурную кайму некролога», при этом многие художники, писатели и друзья Лескова высоко оценили работу Серова.

Источник статьи: http://www.m24.ru/articles/iskusstvo/23112015/90598

Мы «оживили» портреты знаменитых поэтов. Маяковский улыбается, а Есенин подмигивает

Мы привыкли видеть знаменитых писателей прошлых веков на парадных портретах. Но как выглядели поэты на самом деле, в движении и с эмоциями?

Текст: Алеся Яцкевич · 3 марта 2021

3 марта во всем мире отмечается День писателя. И в этот праздник мы решили «оживить» знаменитых поэтов. К счастью, в XXI веке это сделать очень просто, достаточно соединить старые фото и современные технологии.

Мы использовали новый инструмент Deep Nostalgia генеалогического сайта MyHeritage. Этот сервис был запущен всего несколько дней назад, в конце февраля, но уже успел стать невероятно популярным. Неудивительно, ведь благодаря ему можно сделать анимированным любое изображение человека: портрет, старую фотографию из семейного альбома или удачное селфи (ну а вдруг!). В основе нейросети заложены умные алгоритмы глубокого компьютерного зрения, поэтому она распознает лица даже на рисунках.

Звезды, блогеры и обычные пользователи соцсетей по всему миру начали «оживлять» свои детские снимки, фото родственников и знаменитых людей из прошлого.

Поэтов мы выбрали не случайно: все о них слышали, видели портреты, читали произведения и учили стихи. Но никто не знает, как выглядели их лица в движении, с эмоциями — мечтательным взглядом или грустной улыбкой. Теперь у нас есть такая возможность.

Любимец женщин Cергей Есенин на «ожившем» кадре хоть и улыбается, но выглядит очень печальным. Поэт будто собирается озвучить свои знаменитые строки: «Не знали вы, Что я в сплошном дыму, В развороченном бурей быте. С того и мучаюсь, что не пойму — Куда несет нас рок событий».

Поэт, писатель и переводчик Борис Пастернак, чья биография похожа на увлекательный роман, напомнил нам героев современных российских фильмов и сериалов.

«Застынет все, что пело и боролось, Сияло и рвалось. И зелень глаз моих, и нежный голос, И золото волос», — писала Марина Цветаева в одном из своих стихотворений. А сейчас ее застывший портрет ожил.

Говорят, что на парадных портретах Александр Сергеевич Пушкин слишком облагорожен. Интересно, как выглядел поэт на самом деле?

Суровый Владимир Маяковский, который всегда позировал с серьезным выражением лица, на видео нам даже улыбнулся.

Поэт, прозаик, драматург и художник Михаил Лермонтов ушел из жизни совсем рано — на момент смерти ему было всего 26 лет. На один короткий миг Лермонтов «ожил» и грустно посмотрел по сторонам.

Автор знаменитого сборника рассказов о любви «Темные аллеи» Иван Бунин выглядит очень серьезно. На видео писатель будто бы задумался о смысле жизни.

Талантливая поэтесса Серебряного века Анна Ахматова пережила не только славу, но и травлю, замалчивание и цензуру. На анимированном кадре она смотрит нам прямо в душу.

Ну а Николай Гумилев, кажется, пытается кого-то соблазнить. Уж очень хитро русский поэт Серебряного века улыбается и смотрит в сторону.

Рыцарь печального смеха Саша Черный остался невозмутимым. Только на одну секунду автор лирико-сатирических фельетонов будто бы вспомнил о чем-то хорошем.

Мы решили добавить в нашу подборку и «универсального человека» Михаила Ломоносова. Потрет первого крупного русского ученого-естествоиспытателя заиграл яркими красками.

Источник статьи: http://www.wday.ru/stil-zhizny/kultura/ozhivshie-poety-kak-vyglyadeli-pushkin-esenin-i-mayakovskii-v-dvizhenii/

Бородатый — значит, особенный

Р ассматриваем «ламберсексуальные» портреты XIX века вместе с Софьей Багдасаровой.

Ламберсексуал (от англ. lumberjack — «лесоруб») — брутальный мужчина с бородой. В наши дни борода — это символ маскулинности, способ подчеркнуть собственную индивидуальность, выделиться из толпы. В середине и во второй половине XIX века в России бороду также носили для того, чтобы показать отличие ее обладателя от окружающих.

Не бриться в то время могли себе позволить только полностью «свободные» люди — те, кто не состоял на службе у государства. (Да еще представители простых сословий — духовенство, купцы, крестьяне и старообрядцы.)

Для прочих существовали специальные законы и рескрипты. При Николае I усы могли носить только офицеры, а чиновники были обязаны гладко выбривать все лицо. Только пойдя на повышение, они могли позволить себе короткие бакенбарды — и то лишь, если начальство было благосклонно.

Растительность на лице столичного жителя считалась признаком вольнодумства и не одобрялась властями. Ко второй половине XIX века интеллигенты, представители либеральной общественности начали усиленно отращивать бороды. Как пишет знаменитая мемуаристка Елизавета Николаевна Водовозова, «они не желали походить, как выражались тогда, на «чиновалов» или «чинодралов», не хотели носить официального штемпеля». Отращивание бороды было явным вызовом тотальному государственному контролю.

Выйдя в отставку, гладко выбритый артиллерийский поручик Лев Толстой отращивает бороду — причем одну из самых узнаваемых в русском искусстве. Петрашевец Алексей Плещеев, сосланный простым солдатом в оренбургский батальон, по возвращении из ссылки вскоре заводит на лице великолепную растительность. Выпускник Морского кадетского корпуса Василий Верещагин, уйдя на гражданку и полностью отдавшись живописи, с радостью вливается в ряды бородачей. Примеров бесчисленное множество. Борода означала принадлежность к «вольной» профессии — писатель, журналист, художник, архитектор; «босое» лицо — наличие взыскательного начальства с глупыми правилами.

В эту же эпоху распространяется славянофильство: среди мыслящих людей это означало в моде возврат к «старым русским традициям». Припомнили, что до закона Петра Великого 1705 года «О бритии бород и усов всякого чина людям, кромя попов и дьяконов, о взятии пошлины с тех, которые его исполнить не захотят, и о выдаче заплатившим пошлину знаков» борода была обязательным признаком настоящего русского человека.

Это сочеталось с общеевропейским модным трендом: усы, бакенбарды и борода в 1850-е годы становятся популярным аксессуаром викторианского мужчины. Способствовали этому, как считается, длительное проживание британцев среди усатых индусов, а также Крымская война и массовое возвращение заросших ветеранов. До этого в Европе растительность на лице также считалась символом революционного духа и политической провокации.

Позиция государства относительно бород смягчилась в Российской империи лишь с эпохи Александра III, который сам предпочитал «официальную народность» и носил бороду. В 1874 году было выпущено предписание «О разрешении гражданским чиновникам носить бороду и усы, за исключением служащих в некоторых учреждениях…». В 1881 году растительность была официально разрешена флотским офицерам. Николай II следовал примеру отца — впрочем, столь же роскошной бороды ему отрастить не удалось.

Мода на бороды к началу ХХ века заканчивается. Первая мировая война с окопными паразитами и газовыми атаками окончательно подкосила этот обычай: надевать противогазы на бороды оказалось очень неудобно.

Источник статьи: http://www.culture.ru/materials/67118/borodatyi-znachit-osobennyi