Десять картин с бородатыми мужчинами и женщиной

О знакомых незнакомцах

Погребальный портрет бородатого мужчины. Египет, II-III век нашей эры. Дамбортон-Окс

Усадьба Дамбортон-Окс под Вашингтоном знаменита тем, что в 1944 году здесь проходила международная конференция, которая подготовила образование ООН, а также – коллекцией предметов искусства доколумбовых времен. Начиная с 20-х годов прошлого века, нынешние владельцы усадьбы Блиссы сосредоточились на византийском искусстве. Да так, что собрание музея Дамбортон-Окс сегодня считается одним из влиятельных центров мировой византинистики. С 1941 года здесь выходит научный журнал Dumbarton Oaks Papers.

Симпатичный египтянин с портрета жил почти две тысячи лет назад, но он так похож на одного моего приятеля-поэта, что поверить в это я просто не могу. Ироничный загадочно-отсутствующий взгляд, очень узнаваемая форма бороды и усов. Даже золотой венец как-то очень кстати. Фаюмские портреты (а наш герой, скорей всего, сделан в древней технике энкаустики) исполнялись на кедре, итальянской сосне или кипарисе красками по воску без предварительной ґрунтовки. Художники использовали разной величины кисти и каустерии — разогретые металлические стержни с лопаточкой на конце. Быстро застывающий воск образовывал неровную красочную поверхность, что усиливало впечатление объема. Такие картины долговечны и сохраняют свежесть цветов. Мы частенько вспоминаем о вечности искусства и мимолетности жизни, но этот портрет мне нашептывает, скорей, хармсовское: жизнь победила смерть неизвестным науке способом.

Андреа Мантенья. Поклонение волхвов. 1495 – 1505. Музей Гетти, Лос-Анджелес

Мантенья – знаменитый художник Возрождения и самый известный ученик Скварчоне, кстати сказать, усыновленный им. Правда, договор об усыновлении скоро был расторгнут подросшим Андреа сугубо по экономическим причинам. Сюжет картины таков: три иноземных царя Каспар, Мельхиор и Бальтазар склонились для благословения перед новорожденным Христом. Святое дитя, Мария и Иосиф одеты скромно, и на их фоне экзотическое убранство волхвов и дары их (фарфоровая чаша, турецкое кадило для ароматизации воздуха и чаша из агата) выглядят предметами роскоши, на мой взгляд, не чрезмерной. Большой мастер неожиданной композиции (достаточно вспомнить его «Мертвого Христа») здесь Мантенья сделал все, чтобы сконцентрировать на младенце внимание и восхищение как волхвов, так и зрителя.

Альбрехт Дюрер. Портрет мальчика с длинной бородой. 1527. Лувр, Париж

Таинственное изображение степенного бородатого мальчонки. В голову приходит расхожее «шутка гения», но есть еще и «Портрет бородатого мужчины в красной шапке» 1520 года, где борода тоже выглядит накладной. А бороды на автопортретах самого Дюрера (хоть в двадцать восемь лет, хоть раньше, хоть позже) или на других каких его портретах (хоть Иеронима, хоть Иеронимуса) выглядят вполне натурально и симпатично. Похоже, это аллегория, и она не о бороде. Похоже, это что-то вроде преждевременной иллюстрации к пушкинскому:

Все чередой идет определенной,

Всему пора, всему свой миг;

Смешон и ветреный старик,

Смешон и юноша степенный.

Но степенный мальчонка с длинной бородой – это уже не смешно. Это серьезно.

Франческо Сальвиати. Мужской портрет. 1543-46. Частная коллекция

Не так уж важно, писан этот портрет с флорентийского скульптора Баччо Бандинелли, друга и учителя художника Сальвиати, или это этюд к портрету апостола Фомы, сделанный для картины «Неверие святого Фомы» (очень похож), или то и другое одновременно. Важно, что искусство психологического портрета достигает у итальянских художников того времени таких высот, что все апостолы и скульпторы воспринимаются знакомыми людьми. Если не знакомыми лично, то как минимум знакомыми знакомых. Только непривычные шляпы сбивают с толку.

Якопо Бассано. Портрет бородатого мужчины. Около 1550. Музей Гетти

Еще один портрет знакомого незнакомца. Если слегка изменить форму бороды, этот мужчина каждому россиянину напомнит нашего последнего царя, нет? Якопо – среднее поколение известной семьи да Понто из Бассано. Известен тем, что живя в провинции, любил вставить в религиозные сюжеты пасторальные сценки, написать «Поклонение пастухов» или даже портрет овцы с ягненком. Любопытно сравнить его поклонение волхвов — «Три мага» — с тем же сюжетом Мантеньи (выше). Собаки, лошади, корова выглядят не лишними здесь. Достойно выглядят.

Эль Греко. Святой Иаков в молодости. 1600. Музей изящных искусств, Будапешт

Мой любимый портрет. Ученик Тициана и Бассано, Эль Греко был великолепным портретистом. Этот этюд к портрету Святого Иакова сделан в той удивительной манере художника, когда мазки широкой кистью по холсту, который местами остается не закрашенным, только подчеркивают невероятную живость изображения и тщательную проработку деталей. Трудно сказать, какого из Иаковов имел в виду Эль Греко, – Алфеева, Зеведеева или другого какого (Иаковов было много среди отцов церкви). Мне почему-то представляется почти никем не упоминаемый таинственный Иаков Алфеев, интеллигентный и задумчивый брат мытаря Левия Алфеева (возможно!) из Евангелия от Матфея. Впрочем, есть мнение, что Иаков Алфеев был кузеном Христа. Хотя Иоанн Златоуст считал, что его вовсе не было. Не могу поверить…

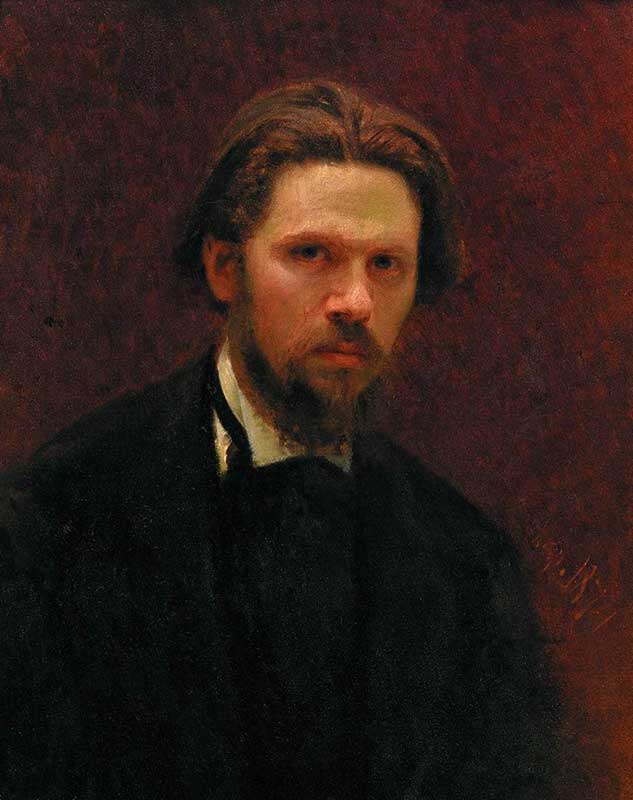

Илья Репин. Портрет композитора М.П. Мусоргского, 1881. ГТГ, Москва

Знаменитый портрет «человека перед лицом вечности», представленный сейчас на выставке Репина в Третьяковской галерее, написан за четыре дня в Петербурге, в больничной палате Николаевского военного госпиталя за одиннадцать дней до смерти Модеста Петровича Мусоргского.

Много ли на свете портретов с подобным выражением! – воскликнул, увидев его, Иван Крамской, сам большой мастер психологического портрета. А Репин, друг композитора, в это время горько писал о его недуге: Невероятно, как этот превосходно воспитанный гвардейский офицер с прекрасными светскими манерами, остроумный собеседник в дамском обществе, неисчерпаемый каламбурист . оказывался в каких-то дешевых трактирах, теряя там свой жизнерадостный облик, уподобляясь завсегдатаям типа «бывших людей», где этот детски веселый бутуз с красным носиком картошкой был уже неузнаваем. Неужели это он?

Портрет не располагает к морализаторству, но пушкинское Пока живется нам, живи – из того же цитированного выше послания Катенину о ветреном старике, ощутимо приобретает тысячелетнюю торжественную патину memento mori.

Ван Гог. Автопортрет. 1889. Национальная галерея искусств, Вашингтон

В какой-то момент Ван Гог переключился с наблюдения за внешним миром на изучение себя в зеркале. Он написал не менее тридцати шести автопортретов. Этот, один из последних, написан в больнице после сильного эпилептического приступа. Параллельно Ван Гог написал: Говорят – и я очень верю в это – трудно узнать себя и совсем нелегко изобразить. Я сейчас работаю над двумя своими портретами – за неимением другой модели. Первый я начал в тот день, когда встал на ноги после приступа – я был тощ и бледен, как призрак. Темно-фиолетовый с синим, портрет с белесым лицом и желтыми волосами производит сильный колористический эффект.

Картина художника за работой написана на одном дыхании и не имеет следов поздней доработки. Сочетание цветов здесь, действительно, производит впечатление безумия – зеленое лицо, оранжевые волосы – даже в большей степени, чем взгляд художника. Второй портрет Ван Гога, начатый в те же дни (он находится в парижском музее Орсе), выполнен в более сдержанной манере. Известно, что он значительно меньше нравился художнику.

Хорас Пиппин. Казнь Джона Брауна. 1942. Музей де Янг, Сан-Франциско

Когда Соединенные Штаты вступили в первую мировую войну, Хорас Пиппин, знаменитый афро-американский художник-примитивист (иногда его сравнивают с французом Анри «Таможенником» Руссо), добровольцем пошел в армию. Его определили в полк «Солдаты Ада», набранный из гарлемских негров, и направили на западный фронт. Он воевал во Франции, пережил страшные бои и окопный ад, был тяжело ранен в правую руку. Тем не менее, именно война сделала его художником, о чем он не раз упоминал. Она же сделала его глубоко верующим человеком и несгибаемым борцом за права черных американцев. Фигура Джона Брауна, «белого негра», воевавшего за независимость негритянского населения с оружием в руках, казалась ему фигурой мученика, почти Иисуса Христа – он писал их похожими. На картине художник в очередной раз обращается к теме суда над Джоном Брауном и его казни. Бабушка Пиппина была очевидицей этой знаменитой казни в Чарльз-Тауне в 1859 году и много рассказывала внуку о ней. Двенадцать бородатых судей и палач определенно отсылают нас к библейской трактовке истории, кровавая повязка на голове напоминает о терновом венце.

Картина нравится мне, конечно, не количеством бородатых мужчин, а суровым напоминанием о том, как непросто разобраться в исторической правде, когда проливается кровь. Для одних американцев Джон Браун – террорист и преступник, для других – герой освободительной борьбы.

Владимир Дубосарский, Александр Виноградов. Триумф титанов Возрожденья! Из серии «Высокий китч акрилом». 2009. Собственность авторов

«Триумф» впервые был показан в рамках проекта Danger! Museum на 53-й Венецианской биеннале в 2009 году. Причем особым инсталляционным образом – в картины были вставлены видеокамеры наблюдения и персонажи их как бы (эх «как бы», любимое и подзабытое словцо из словаря 90-х годов!) могли постоянно наблюдать за зрителями. Конечно, постмодернизм и ирония. Но по какому поводу ирония – вот в чем вопрос. Сюжет отсылает к картине Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа», тоже густо населенной бородачами. История сохранила даже имя препарируемого трупа – это Адриаан Адриаанс, по прозвищу Малыш. Он тяжело ранил тюремного охранника в Утрехте, а в Амстердаме избил и ограбил человека, за что 31 января 1632 года был повешен и передан амстердамской гильдии хирургов для публичного вскрытия. О времена, о нравы!

У Виноградова-Дубосарского место пытливых хирургов занимают художники Высокого Возрождения – Тинторетто, Веронезе, Микеланджело, Леонардо, Тициан, Дюрер и Рафаэль. Мы вольно или невольно продолжаем начатый ими разговор. Их познание человеческой натуры, носило, конечно, более умозрительный и метафорический характер, чем искусство доктора Тульпа, но и они сообщили нам через века не менее важное «се человек!». Сильно изменился антураж – все эти мобильники, самолеты, бородатые женщины – но краски и холсты по-прежнему в ходу и пахнут все так же. Время от времени наш диалог с титанами приобретает экзотический оборот, так что без иронии зачастую не обойтись. Вот и бородка Моны Лизы – тема отдельного разговора об иронии (не говоря уж о бороде Кончиты Вурст).

Источник статьи: http://www.kultpro.ru/item_330/

Мужские портреты известных художников (2 часть)

Мужские портреты известных художников (2 часть)

«Портрет мецената с трубкой» 2008 год

Автор: Виктор Дерюгин

Размер: 60х80 см.

Материал: холст, масло

Где находится: частная коллекция

Что такое хороший портрет?

Мужские изображения самого различного возраста, социального положения и профессиональной принадлежности — одно из наиболее значительных направлений в творчестве известного московского портретиста Виктора Дерюгина.

Мужские портреты, созданные живописцем, это всегда сильные люди, обладающие активной жизненной позицией, с непростым отношением к окружающему их пространству.

Если заказчик — мужчина, то он, как правило, ставит перед художником ясную цель — показать его в расцвете жизненных сил, подчеркнуть его мужские достоинства и успешность в жизни. В то же время, приветствуется наличие в образе интеллекта, духовности, принадлежности к какой-то профессиональной группе людей или обладающим высоким социальным статусом.

Виктор Дерюгин — художник-психолог. Он великолепно чувствует характер модели. Ничто, даже самая малейшая черта личности не останется без его внимания. Каждый человек на его полотнах — это яркая индивидуальность со своими мыслями, эмоциями, переживаниями, жизненным опытом. И в то же время, мужчины на его полотнах соответствуют классическим нормам: они сильны, энергичны, полны внутреннего достоинства, в них чувствуется гражданская позиция.

Великолепное знание художником анатомии позволяет ему весьма достоверно передавать каждую жилку на руках, каждый мускул на лице или шее, прекрасно чувствовать крепкий мужской костяк: в скулах, переносице, на лбу и подбородке. И если для женских изображений подобный анатомический разбор форм — катастрофа, для мужских — он очень органичен.

В творческом багаже художника — десятки образов наших современников, созданных в лучших традициях классического мужского портрета.

Источник статьи: http://portrets.ru/muzhskoj-portret.html

Портреты русских художников с названиями и фамилиями авторов

Портрет в русской живописи

ПРОЧИТАВ ЭТУ СТАТЬЮ ВЫ УЗНАЕТЕ О ПОРТРЕТАХ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ ПОРТРЕТИСТОВ С НАЗВАНИЯМИ И ФАМИЛИЯМИ АВТОРОВ ОЧЕНЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО

Что такое портрет? Обычный ответ: изображение конкретного человека. Но под такое определение в еще большей степени подпадает фотография — самое объективное изображение персонажа. Художник же отбирает для портрета только некую сумму характерных черт личности. И такой облагороженный кистью художника двойник, естественно, очень ценен для заказчика. Сила воздействия классического портретного образа — в той искре вдохновения художника, что наделяет его живой субстанцией, угаданной или вымышленной. Каждая эпоха формировала не только свой стиль культуры, принятый этикет общения и моду на покрой одежды, но и некие особые социальные черты. Они легко считываются в хороших портретах. Так, петровское время предоставляло возможность выдвинуться деятельному, честолюбивому и талантливому человеку — именно таких людей можно увидеть на портретах работы Ивана Никитина. В истории портрета периоды огромной дистанции между художником и портретируемым сменяются периодами ее сокращения, а загадочная недоговоренность образа уступает место правдивости. Но в этих противоречивых колебаниях особенные черты портретного искусства только разнообразятся.

Природа портрета предполагает откровенное позирование перед зрителем, диалог с ним, что придает этому жанру живописи особую притягательность.

Почему одни портреты притягивают к себе внимание, а другие нет? По каким критериям мы делаем предпочтение? Нас может заинтересовать сама модель — в силу своей исторической значимости, внешней привлекательности, переданной художником силы характера или мощи интеллекта.

Другой не менее важный момент оценки — живописная манера портретиста. И пристрастия зрителя во многом определяют судьбу портрета, его жизнь — публичную или безвестную, в музейных запасниках. Многие художники «рождались дважды». Например, Ивана Вишнякова и Федора Рокотова Россия открыла заново в начале XX века — более столетия их портреты не были в фокусе внимания публики.

Алексей Антропов

ПОРТРЕТ ПЕТРА I ВЕЛИКОГО 1713 ИЛИ 1716 Петр I Великий Алексеевич (1672-1725)

Портрет появляется на авансцене русской культуры с началом реформ Петра I. Он не только первенец среди других светских жанров Нового времени, но на протяжении более столетия — самый чуткий индикатор измерения умонастроений человека и общества. Это очень важно! Радикальный и поистине масштабный характер начатых волей царя-реформатора перемен Александр Сергеевич Пушкин выразил метафорой «поднятой на дыбы России». Стремительный и бурный прорыв в культурную формацию нового типа пришлось совершать всей огромной стране, привыкшей жить дедовскими заветами. И русский портрет отразил это.

Портрет Петра I Годфри Неллер

1698год. 241х145.4 см

Как и полагается истинному реформатору, государь во всех начинаниях был первым. В 1697-1717 годах портреты европейского образца русского самодержца и его супруги Екатерины были заказаны различным иностранным художникам: Гиацинту Риго — любимому портретисту Людовика XIV, Жану Марку Наттье, Готфри Кнеллеру, Карелу де Моору, Луи Каравакку, Иоганну-Готфриду Таннауэру, Яну Купецкому. Портреты предназначались не только для личных покоев, но и для присутственных мест: подданные должны знать царскую особу! Петр I закупает за границей произведения искусства, подражая примеру западных дворов. Царский почин подхватывается его ближайшим окружением. А вслед за сановниками потянулось и прочее дворянство — основной потребитель культуры. Живопись и скульптура в числе других заграничных «причуд» начинают обживать Северную Венецию, как с гордостью называли новую столицу петербуржцы. А возникший интерес к частному лицу, к человеку деятельному и мыслящему, нашел свое проявление в портретном жанре.

Нельзя сказать, что портрет не был известен в допетровское время.

Из письменных источников мы знаем, что во время правления Ивана III и Василия III изображения великих князей при сватовстве посылались для ознакомления в Западную Европу. Сохранился до нашего времени и портрет Ивана III, выполненный рукой одного из западных мастеров.

В древнерусской художественной культуре портрет как самостоятельный жанр еще не был востребован. Он существовал в иной ипостаси, связанной с православной религиозной традицией, с иконописью и фресковой церковной живописью. Однако задачей ее была не передача конкретных черт того или иного лица, хотя они отнюдь не игнорировались. Художник руководствовался идеей открытия высшей истины и красоты. При этом духовный и идеальный образ, обретенный подвижником, как бы отстраняется от бытового подобия персонажу. Христианская традиция бережно сохраняет сведения об особенностях внешности святых — форме их лица, бороды, волос — и отражает их в иконографии.

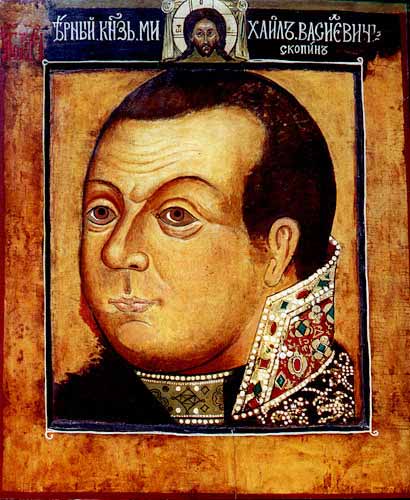

С конца XVI века из иконописи выделяется парсуна — искаженно заимствованное из латыни слово «persona» («личность»). Этот жанр, поначалу сугубо элитарный, прежде всего, прижился при царском дворе. По характеру и технике исполнения парсуна не отличалась от иконных образов, но суть была принципиально иной: увековечивался в единоличном изображении не канонизированный церковью святой, а обычный, земной, грешный человек. Самая ранняя парсуна живописует образ царя Ивана Грозного, явно далекий от традиционноправославного представления о праведнике.

Ушаков Симон Федорович.

«Князь М.В.Скопин-Шуйский» (парсуна)

Форма парсуны в дальнейшем развитии обретает композиционное многообразие — представляя оглавный (М. Скопин-Шуйский, около 1630), оплечный (А. Васильков, 1710) и поколенный (Г. Адольский, И., Ан. и Ал. Репнины, вторая половина XVII века) портреты. Лица изображаются с элементами объемной живописи, в то время как одежда, украшения, фон и атрибуты власти остаются условноплоскостными. Но эта непоследовательность нисколько не «режет» глаз, придавая парсунным портретам своеобразную простодушную выразительность.

Появляется в живописи первый русский мастер, получивший официальное признание государева двора. Это живописец и гравер Симон Федорович Ушаков (1626—1686), наиболее успешно освоивший фряжскую премудрость, как тогда называли итальянскую живопись Возрождения. На протяжении почти четверти века он возглавлял иконописную мастерскую Оружейной палаты. У него работали замечательные мастера — Степан Резанец, Яков Казанец, Иван Филатьев и многие другие.

Верность природе для Ушакова — критерий высокого искусства: недаром в своем трактате «Слово к люботщательному иконного писания» он уподобил живопись зеркалу. Однако, несмотря на заявку «реализма», иконы Ушакова, как и других иконописцев этого времени, все же не стали картинами по типу западноевропейских. В частности, их эксперименты в моделировании объема дошли до неких определенных традицией границ, у рубежа которых русская средневековая живопись приостанавливается.

Уникальным памятником русской живописной культуры стала портретная серия «шутов» — участников причудливой организации, учрежденной царем — «Всепьянейшего сумасброднейшего собора всешутейшего князь-папы» (конец XVII — начало XVIII шв.). Предназначенная, вероятно, для залов Преображенского дворца, она была выполнена художниками Оружейной палаты.

Выполнение заказа растянулось на пятнадцать лет, что свидетельствует о серьезном отношении к этому волеизъявлению монарха. Необычный замысел серии шутейных и одновременно репрезентативных по форме подачи портретов оказался единичным опытом в истории русского портрета.

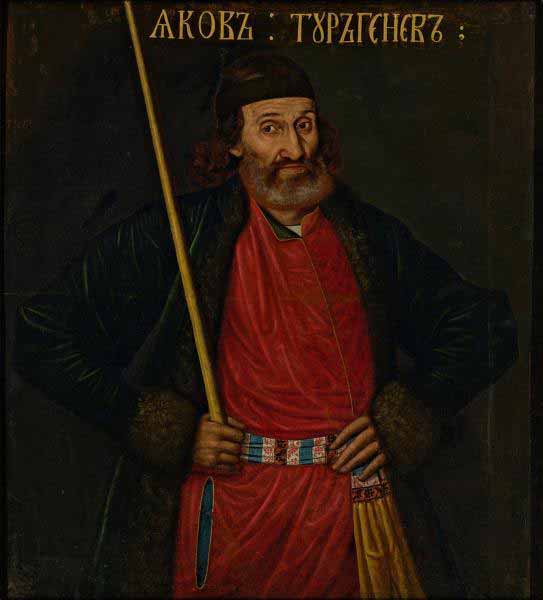

Портрет Якова Тургенева

1694 (?)Холст, масло. 105 x 97,5

Ж-4902 Пост. в 1929 из Гатчинского дворца музея; ранее – Гатчинский дворец; ИЭ; Новый Преображенский дворец под Москвой

Лучшие портреты этой серии — Якова Федоровича Тургенева (не позднее 1695), «патриарха» Матвея Филимоновича Нарышкина, двоюродного дяди матери Петра, царицы Натальи Кирилловны и некоторых других — при всей неуклюжести еще труднодающих-ся приемов нового письма поражают яркой достоверностью лиц. Но сравнить в мастерстве с европейскими художниками можно не иконописцев Оружейной палаты, оказавшихся на перепутье православной традиции и реалистической европейской живописи, а художников иной генерации.

Петр I, поощряя ищущих знаний талантливых российских юнцов, отправляет их на выучку в Европу за счет государства. В числе первой партии таких пенсионеров были и художники — Иван Никитин и Андрей Матвеев. До нашего времени дошли лишь единицы их подлинных работ, которые сближает общественная и гуманистическая тенденциозность, ярко отражавшая атмосферу петровского времени. В основном это персональные изображения колоритных «крупноформатных» общественных деятелей.

Следует подчеркнуть, что лучшие русские живописцы в самую раннюю пору становления нового искусства очень серьезно относились к задаче портретирования. Они старались передать не только внешность, социальный статус модели, но и, что более трудно, такие не каждому очевидные качества, как особенности характера. Именно это в дальнейшем составит отличительную черту русского портрета.

Период правления Анны Иоанновны, этой «ничтожной наследницы северного исполина», как отозвался о ней Григорий Александрович Потёмкин. тяжело сказался

Положение меняется с воцарением Елизаветы Петровны. Ее женское честолюбие было устремлено на устройство блестящего двора, способного конкурировать с любым европейским. Причем интерес к европейским новшествам у нее прекрасно уживается с верностью русским традициям. Россия словно воспряла духом и наверстывает упущенное, расцветают русская наука, просвещение, искусство.

ИВАН ВИШНЯКОВ.

ПОРТРЕТ САРРЫ ЭЛЕОНОРЫ ФЕРМОР.

1749. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Среди портретистов послепетровского времени наибольшей известностью пользуются Иван Вишняков, Андрей Антропов, Иван Аргунов. В их творчестве портрет приобретает яркий национальный характер.

Работающие при дворе Елизаветы иностранные художники — Георг Христоф Гроот, Луи Токке, Пьетро деи Ротари, Вигилиус Эриксен — обслуживали очень небольшой круг лиц. Гонорары, получаемые иностранцами, были огромными, а по сравнению с теми, что получали русские художники, просто заоблачными, что с сожалением констатирует, например, просветитель и издатель Николай Иванович Новиков. Зато отечественные живописцы были обращены к более широкой аудитории заказчиков. В их портретах представлены самые разнообразные социальные слои — от императрицы до крестьянки. С этого времени можно с полным правом говорить о портрете как зеркале всего русского общества.

Иван Аргунов «Автопортрет»

Около 1760г. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия.

Количественно преобладал парадный портрет. Он в первую очередь был востребован дворянством, являя визуальное свидетельство его усиливающихся социальных позиций. Возникает мода на ретроспективные портреты предков, авторитет и общественные деяния которых поддерживали честолюбие знатных фамилий. При наличии большого достатка заказывались целые портретные галереи, для которых в усадьбах и городских дворцах знати отводились специальные помещения. А в распоряжении графа Петра Борисовича Шереметева имелся собственный талантливый художник, крепостной Иван Аргунов, приложивший немало усилий для создания семейной летописи рода Шереметевых в лицах.

При Екатерине II русская культура, наука, искусство переживают подлинный расцвет. Достаточно сказать, что Эрмитаж, величайшее собрание изящных искусств, возник в 1764 году как частное собрание этой просвещенной императрицы. Человек века Разума, глядящий с полотен живописцев того времени, — прекрасное творение, «венец природы». Согласно господствовавшим идеям классицизма, а затем присоединившегося к нему сентиментализма, он совершенен внутренне и не может быть внешне неказистым. Поэтому и не считалось зазорным немного подправить кривой нос заказчика или сгладить жесткость черт его лица: разумная эстетизация образа считалась нормой.

Левицкий Дмитрий Григорьевич. 1783г, картон на дереве, масло, Челябинская городская картинная галерея

Во второй половине XVIII века портрет обретает статус чуть ли не необходимой принадлежности дворянского быта. В соответствии с принятым этикетом светского общения, условным и манернотеатрализованным, портрет отображает этот дух спектакля и подчеркнутого изящества. И в то же время он становится технически все более совершенным, а также более живым, импульсивным. Федор Рокотов, Дмитрий Левицкий, Степан Щукин и Владимир Боровиковский придали ему необычайную разносторонность.

В конце XVIII столетия, в период правления уже престарелой Екатерины II и сумасбродного Павла I, просвещенная часть русского общества испытывала разочарование.

В портрете конца XVIII века на идиллическую духовность сентиментализма наиболее талантливо откликнулся Владимир Боровиковский.

Боровиковский Владимир Лукич «Автопортрет»

С сентиментализмом несколько сродни и романтизм, зародившийся в начале XIX века. В эпоху романтизма происходит заметное повышение статуса художника. Из разряда ремесленников, к каковому он принадлежал и каковым ощущал себя в веке минувшем, художник переходит в стан творцов, работающих для истории и вечности. И если в обществе на него смотрят не как на оракула, то, по крайней мере, как на авторитет, к мнению которого следует прислушаться.

Художник признается равным в литературных кругах, а порой и в светских. Так что не удивительно, что автопортрет занимает отныне достойное место в портретном жанре; ему отдают дань не только портретисты, но и художники других направлений.

Отошедший к этому времени от решения проблемнонравственных задач, официальный академический портрет заметно теряет высокий вкус и превращается в ремесленное изделие. Зато все интереснее становится портрет поэтически-камерный, в чем совершенствуются такие мастера, как Василий Тропинин, Алексей Венецианов, Павел Федотов. Их творчество знаменует переходную стадию от романтического портрета к реалистическому.

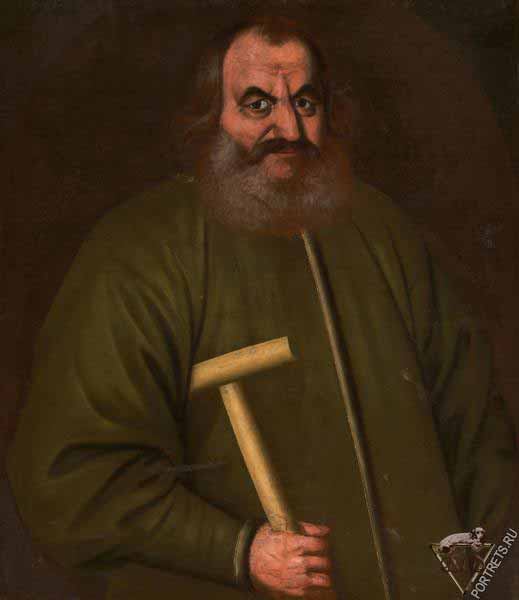

Крамской Иван Николаевич. «Автопортрет»

Новый подход, не чурающийся важных и проблемных сторон жизни, и соответствующий этому язык освоит реализм. Реалистический портрет служит не предметом украшения интерьера, а формой духовного служения обществу. Потребность в активной духовной жизни, понимаемой как форма учительства и даже мессианства, пожалуй, является главным «двигателем» русского искусства этой эпохи. Новая пора художественной деятельности обозначилась с 1863 года, когда группа готовящихся к выпуску студентов Академии художеств, возглавляемая Иваном Крамским, выразила протест правилу, предписывавшему всем выпускникам писать картину на одну тему. После отказа руководства изменить условия академической программы сплотившиеся диссиденты демонстративно вышли из состава студентов.

Отныне их творчество — открытая оппозиция официозу и норме, поиск собственных путей в искусстве. Организованные сокурсниками сначала «Артель художников», а затем, в 1870 году, «Товарищество передвижных художественных выставок» главной своей целью ставили пропаганду передового искусства, причем не только в столицах, но и в провинции, расширение эстетических горизонтов русского общества.

«Автопортрет Перова Василия Григорьевича» (1879, ГТГ)

Большую общественную роль начинает играть Московское училище живописи, ваяния и зодчества, которое, несмотря на статус филиала Академии, предоставляло большие возможности для развития реалистического искусства. Здесь преподавал крупнейший мастер портрета и жанра Василий Перов — учредитель и деятельный участник Товарищества передвижников.

Товарищество передвижных художественных выставок (кратко Передви?жники) — объединение российских художников, возникшее в последней трети XIX века и просуществовавшее до 1923 года

Очень много для развития русской живописи сделал Павел Михайлович Третьяков (1832—1898) — московский купец новой интеллигентной генерации, задавшийся целью собрать коллекцию современного русского изобразительного искусства. Его благородная идея захватила и художников, часто сбавлявших цену на свои полотна, чтобы они попали в коллекцию Третьякова. По заказам Третьякова в 1870-е годы были созданы замечательные портреты выдающихся представителей отечества.

Портрет данного времени пытается не просто «увидеть», каков есть человек на самом деле, и предельно объективно это впечатление передать. Он остро тенденциозен, импульсивен и говорит не от первого лица, а будто бы представительствует от всего демократического сообщества. Герои портретов мучаются над «проклятыми вопросами» российской действительности, их образы бросают вызов обществу, обжигают и заставляют думать.

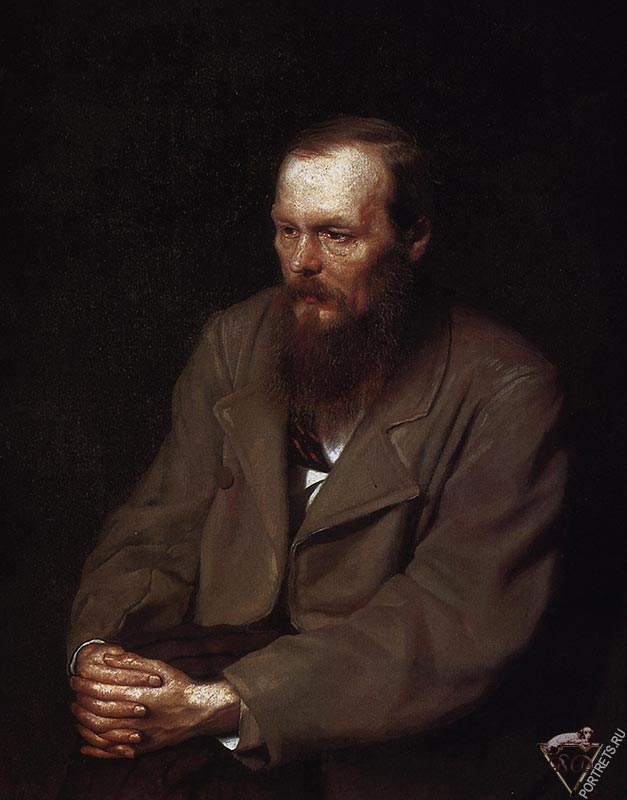

В.Г. Перов. Портрет Достоевского Федора Михайловича

1872. Холст, масло. Третьяковская Галерея, Москва

Начало такому направлению было положено портретом Федора Михайловича Достоевского, написанным в 1872 году Василием Перовым для Третьяковской галереи. Он и последовавшие за ним работы Ивана Крамского, Ильи Репина, Николая Ге и других мастеров, создававших образы представителей передовой русской интеллигенции, вызвали к жизни новый тип портрета — портрета-проповеди.

Высокое мастерство в передаче психологического состояния человека проявилось и в женских портретах. В них сердце правдолюбцев-передвижников смягчается и словно оттаивает.

Что исповедывало новое поколение художников? Они не отказывались от критического отношения к действительности, но поиски своего идеала связывали с интуитивным, фантазийным началом и эстетически отфильтрованными образами. Художники нового поколения сохраняли перенятую по эстафете от передвижников веру в возвышенные возможности искусства: красота должна спасти мир.

Эти идеи вынашивались и стилем модерн, культивировавшимся с 1890-х годов. Появляются и другие художественные течения: одни — убаюкивают грезами сновидений, другие — призывают к жизни и активной деятельности. Портретный жанр не остается в стороне от этих веяний.

Многие художники стремятся к универсальности, расширяя сферу бытования искусства. Они с равным интересом берутся за оформление книги, написание картины или декоративного панно, роспись блюда, лепку скульптуры и эскиз театральных костюмов. Недосягаемым по многогранности таланта среди художников того времени был Михаил Врубель, словно предчувствовавший краткость своей жизни и спешивший создать как можно больше.

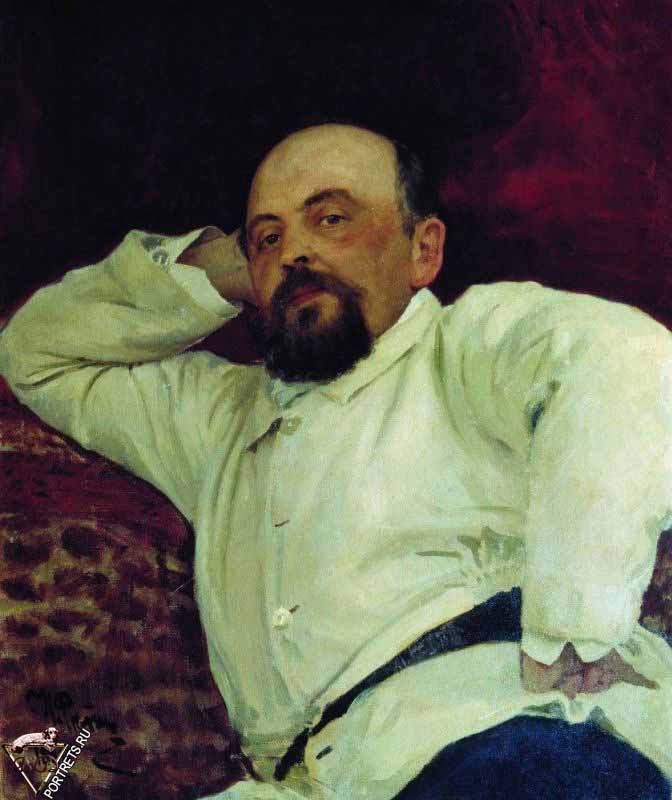

Илья Ефимович Репин. Портрет С. И. Мамонтова

1880, 75х66 см

Центром художественной жизни Москвы становится в то время кружок железнодорожного магната и мецената Саввы Ивановича Мамонтова (1841—1918), с энтузиазмом помогавшего реализовать талантливым людям новые творческие идеи. Тесно связанные с Саввой Великолепным, как его называли друзья (чуть-чуть насмешливый, но, без сомнения, уважительный парафраз прозвища Лоренцо Медичи, синьора Флоренции и покровителя искусств в эпоху Возрождения), Константин Коровин, Валентин Серов, Виктор Васнецов, Михаил Нестеров обретали рядом с ним «крылья для полета». Они были очень разные, но их объединяло светлое, поэтическое восприятие мира. Наверное, в этом секрет свежих, тонких настроений в созданных ими портретах.

«Мир искусства» (1898—1927) — художественное объединение, сформировавшееся в России в конце 1890-х годов

Другое крупное явление тогдашней русской художественной жизни — петербургская группа художников под названием «Мир искусства». Его члены, по словам одного из создателей этого объединения Александра Бенуа, испытывали «пиетет к самой идее культурности». В эстетической программе объединения, оглашаемой на страницах собственных изданий — журналов «Мир искусства», «Золотое руно», «Аполлон», — в качестве важной заявки утверждается ракурс ретроспекции. Искусство прошлого с его формулой запечатленной красоты — тот объект, с которым «мирискусники» ведут диалоги в своем творчестве, в том числе и в портретном жанре.

Обрывая настоящее обозрение на дореволюционном периоде, мы не имеем в виду, что впереди портрет не ждали новые художественные достижения. Сама природа искусства всегда связана с неутоленностью поиска. Но эта уже другая эпоха, другие герои.

Источник статьи: http://portrets.ru/izvestnye-hudozhniki/portrety-russkih-hudozhnikov-s-nazvaniyami-i-familiyami-avtorov.html

.jpg)

.jpg)

.jpg)