- Как на самом деле жили барышни из институтов благородных девиц

- Холод, строевая и в любовницы к императору. Как учили студенток Смольного

- Почти казарменные условия и армейские порядки, чтобы стать светской дамой, а может, и «женой» императора. Появлением женского образования в Российской империи мы обязаны Екатерине II. По её указу 5 мая 1764 года был основан Смольный институт благородных девиц. Чему и как учили в Смольном?

Как на самом деле жили барышни из институтов благородных девиц

5 мая 1764, 256 лет назад в Петербурге был основан Смольный институт благородных девиц. Жизнь в таких заведениях вопреки всеобщим заблуждениям была не сахар. Лазарет воспитанницы воспринимали, как курорт, любой мужчина-учитель, даже с дефектом, обречен на обожание, а институткам было ничего нельзя. Как же выкручивались барышни?

В 1764 году в Санкт-Петербурге было создано Воспитательное общество благородных девиц, ставшее позже Смольным институтом — первым в России женским учебным заведением. Если учесть, что до этого необходимость женского образования ставилась под большое сомнение, дело было поистине революционным. В указе Екатерины II говорилось, что цель создания заведения — «дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества». Институт просуществовал полтора века (до 1917 года), «дух просвещенья» улетучился, а казарменные порядки остались. Умение обходить их тоже было наукой.

Все делятся на парфеток и мовешек

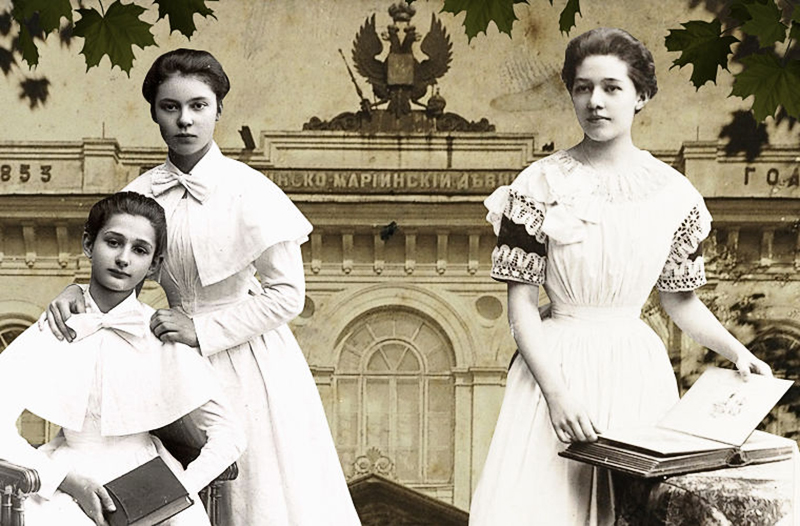

Харьковский институт благородных девиц. 6 октября 1915 года.

Первое звание доставалось тем, кто был совершенством (от французского parfaite) во всех отношениях, умел вести себя comme il faut, отвечать вежливо, изящно делать реверанс и всегда держать корпус прямо. Лишенных этих достоинств звали мовешками (от mauvaise — «дурная»). Попасть в их число можно было за небрежно заправленную постель, громкий разговор, порванный чулок или выбившуюся прядь. Телесные наказания не применялись, но к нарушительницам были суровы: передник заменяли особым — тиковым, переводили за специальный стол в столовой, где приходилось есть стоя, или оставляли на все время обеда неподвижно стоять посреди столовой. Но некоторые бунтовали против порядков сознательно. Такие мовешки по убеждению («отчаянные») гораздо интереснее парфеток.

Цвет одежды не выбирают

Группа воспитанниц Смольного института в бальных платьях.

Ученицы носили униформу, в зависимости от возраста отличавшуюся цветом. У младших были практичные кофейные платья (за что их звали кофейницами или кофульками) с белыми передниками. У средних — синие, у старших — белые с зелеными фартуками. У пепиньерок (тех, кто оставался после окончания основного курса с целью «дорасти» до классной дамы) наряды были серые. Многие девушки содержались в Смольном за счет стипендий частных лиц. Такие барышни носили на шее ленточку с цветом благотворителя. Так, у стипендиаток императора Павла I ленты были голубые, предпринимателей Демидовых — померанцевые, Салтыковых — малиновые. Прочие девичьи штучки хранились в шкатулках или прятались на груди.

Учителя — только «женатики», пожилые и с дефектом

Группа преподавателей Смольного института.

Учителей-мужчин в Смольный брали исключительно женатых, по возможности пожилых, а еще лучше — с каким-то дефектом внешности. Но поклонницы у них не переводились. Кумиру дарили подарки, обливали шляпу духами, выкалывали булавкой инициалы небожителя, в его честь ели мыло, а пробираясь ночью в местную церковь, молились за его благополучие. Предметом культа могла стать и старшая воспитанница, но обожание переходило все границы, когда дело касалось императора. «Кусочки жаркого, огурца, хлеба» со стола, где обедал Его Величество, собирались и хранились как драгоценные талисманы. Царский платок, случайно оказавшийся в руках барышень, разрезался на кусочки и делился на всех, «чтоб носить на груди». Обожать кого-нибудь следовало обязательно.

Отоспаться можно в лазарете

Смольный институт. 1889 год.

Температура в дортуаре не превышала 16 °С. Матрасы — жесткие. Подъем в 6 утра, умывание холодной невской водой, до восьми уроков в день — так закаляли благородных девиц. Согреться и отоспаться можно было в местном лазарете, куда барышни, в совершенстве овладевшие искусством падать в обморок, легко попадали.

На снег ступать нельзя

Для зимних гуляний аллеи Смольного застилались досками. Гуляли воспитанницы исключительно на собственной территории и только раз в год, летом, их выводили в Таврический сад, откуда предварительно выгоняли всех посетителей. Протащить с собой в помещение почти растаявший снежок считалось большой доблестью.

Читать книги вне программы запрещается

Группа воспитанниц Смольного института в гостиной за вышиванием и чтением.

Чтоб не набраться вредных идей и сохранить невинность помыслов, о которой так пеклись воспитатели. Доходило до того, что седьмую заповедь Закона Божьего («Не прелюбодействуй») заклеивали бумажкой. Для институток существовали особые издания классиков, в которых многоточий было больше, чем текста. Варлам Шаламов писал, что «выброшенные места были собраны в особый последний том издания, который ученицы могли купить лишь по окончании института. Вот этот-то последний том и представлял собой для институток предмет особого вожделения». Если книгу удавалось достать, ее надо было хорошенько спрятать.

Встречи с родными — по расписанию и при свидетелях

Четыре часа в неделю по выходным — в присутствии воспитателей. Девочкам же, проводившим в стенах Смольного девять лет (с 9 до 18), поездки домой не разрешались. Переписка с родственниками контролировалась: и «входящие», и «исходящие» читались классными дамами. Так воспитанниц ограждали от вредного влияния внешнего мира. Прекратить обучение по своему желанию и забрать дочь домой родители не имели права, встречаться чаще было невозможно, но, чтобы пустить письма «в обход цензуры», требовалось всего лишь заплатить горничной.

Питаться надо без излишеств

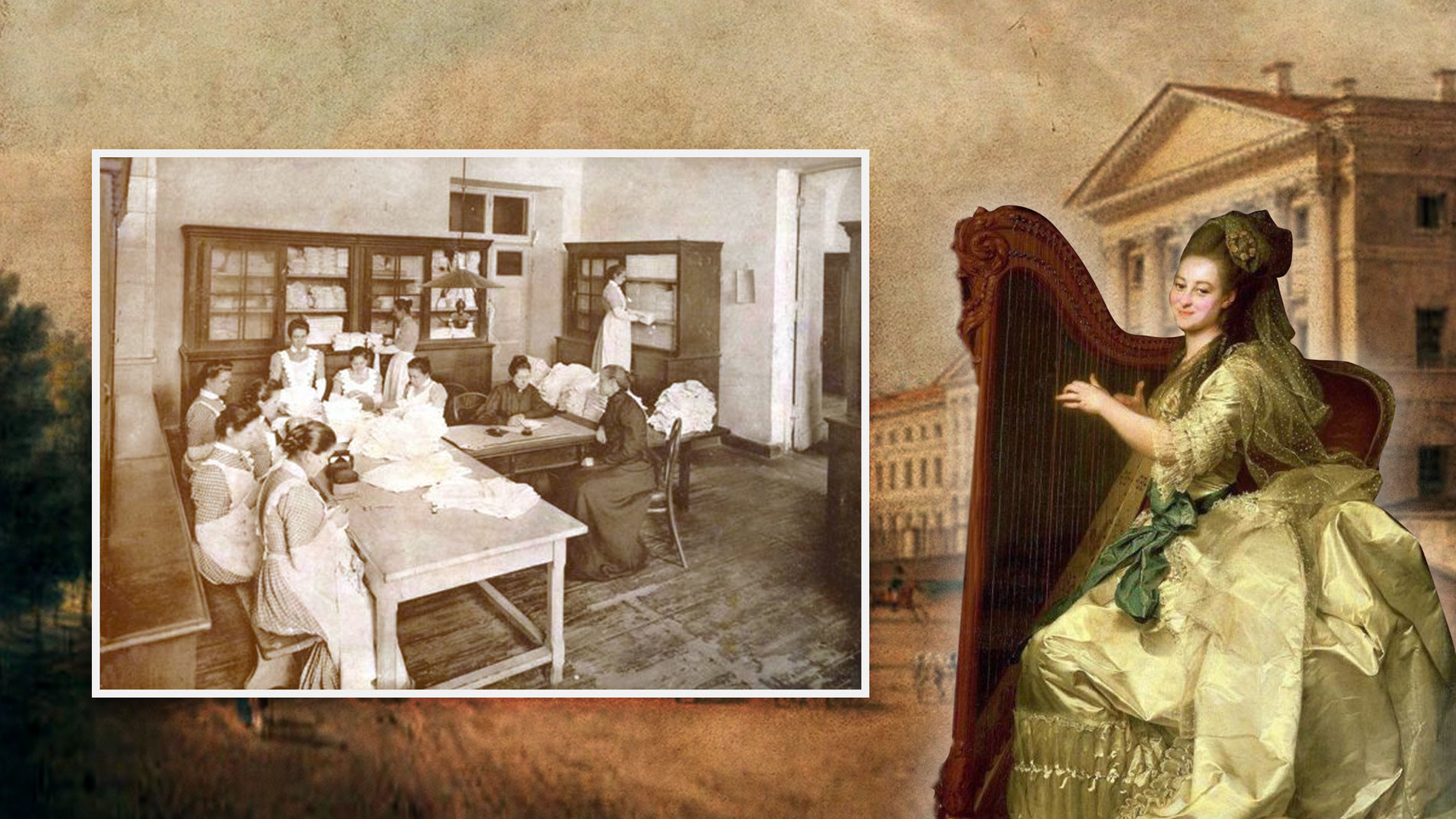

Воспитанницы на кухне за приготовлением обеда.

Вот обычное меню на день. Завтрак: хлеб с маслом и сыром, молочная каша или макароны, чай. Обед: жидкий суп без мяса, мясо из супа, пирожок. Ужин: чай с булкой. По средам, пятницам и в посты рацион еще более ужесточался: постный суп с крупой, небольшой кусок отварной рыбы, прозванный институтками «мертвечиной», маленький постный пирожок. Расширить рацион можно было с помощью карманных денег. Если заплатить прислуге, она тайком принесет еды.

После отбоя в дортуаре должно быть тихо

Перед сном в спальнях были популярны истории о белых дамах, черных рыцарях и отрубленных руках. Стены к этому располагали: со Смольным была связана легенда о замурованной монахине. Рассказчицы устраивали настоящий театр ужасов, переходя от страшного шепота к грозному басу и периодически хватая в темноте слушательниц за руки. Очень важно было не визжать от страха.

Жизнь после выпуска — сплошной праздник. Так ли это?

При столкновении с реальным миром эта уверенность создавала, как сейчас говорят, когнитивный диссонанс. В быту институтки были совершенно беспомощны. «Тотчас после выхода из института, — вспоминала выпускница Елизавета Водовозова, — я не имела ни малейшего представления о том, что прежде всего следует условиться с извозчиком о цене, не знала, что ему необходимо платить за проезд, и у меня не существовало портмоне». Оставалось только сделать инфантильность своей изюминкой — невинно хлопать глазами и говорить трогательным детским голоском, любители спасти «невинное дитя» находились.

Княгиня Прасковья Гагарина.

P. S. Многие выпускницы Смольного вошли в историю. Среди них первая русская воздухоплавательница княгиня Прасковья Гагарина; один из лидеров белогвардейского союза (РОВС), террористка и разведчица Мария Захарченко-Шульц; баронесса София де Боде, командовавшая в 1917 году отрядом юнкеров и запомнившаяся современникам невероятной храбростью и жестокостью; «железная женщина» Мария Закревская-Бенкендорф-Будберг, двойной агент ОГПУ и английской разведки и возлюбленная Максима Горького; знаменитая арфистка Ксения Эрдели, а также одна из первых футуристок поэтесса Нина Хабиас.

Мария Захарченко-Шульц в костюме жокея.

Источник статьи: http://bigpicture.ru/kak-na-samom-dele-zhili-baryshni-iz-institutov-blagorodnyh-devic/

Холод, строевая и в любовницы к императору. Как учили студенток Смольного

Коллаж. Фото: © Википедия, Public Domain Pictures

» src=»https://static.life.ru/posts/2018/05/1113863/a14b7949aa7a7f4a9cd97e02ad79744a.jpg» loading=»lazy» style=»width:100%;height:100%;object-fit:cover»/>

Почти казарменные условия и армейские порядки, чтобы стать светской дамой, а может, и «женой» императора. Появлением женского образования в Российской империи мы обязаны Екатерине II. По её указу 5 мая 1764 года был основан Смольный институт благородных девиц. Чему и как учили в Смольном?

Женские драки, подъём в 6 утра, жутко неудобные платья. Вот как готовили «образцовых жён и матерей» в главном российском вузе для девиц. К слову, высшим учебным заведением Смольный не являлся — его программа была максимум гимназистской. Ученицы с ужасом вспоминали, как ходили строем и в столовую, и в церковь. И тем не менее в учебное заведение «для своих» мечтала попасть каждая.

В XVIII веке, несмотря на все усилия, большинство девушек воспитывалось в «домостроевских» традициях: главное — выйти замуж, а значит, и учиться надо уходу за супругом. Дворянским дочкам, конечно, нанимали педагогов, но толк от этого был не всегда: часто представительницы того же уездного дворянства не умели даже грамотно писать. По-французски и по-немецки могли свободно разговаривать лишь единицы, хотя эти языки были крайне модными на протяжении XVIII–XIX веков. А главное — не было какой-то единой системы воспитания благородных девиц.

К тому моменту во Франции, например, давно существовал Королевский дом святого Людовика — светская женская школа. Екатерина II решила не отставать от «просвещённой Европы».

Государыня планировала забирать девочек из семей, чтобы оградить от невежества, и, поместив в «благородную среду», создать совершенно новый тип женщин. Преподаватели должны были делать из девочек «парфеток» — в переводе с французского означает «совершенный».

Коллаж. Фото: © Википедия, Public Domain Pictures

Уже после смерти Екатерины II её невестка, жена императора Павла I Мария Фёдоровна сделала так, что принимать в институт начали не только дворянок.

— «Мещанок» не возили во дворец для раздачи наград (и уж, разумеется, выпускниц-«мещанок» не брали во двор фрейлинами), не было у них ни императорских экзаменов (в присутствии особ из императорской фамилии), ни так называемого императорского бала, на котором с нами танцевали великие князья, иностранные принцы и особы высочайшей свиты, — указывает Александра Соколова в книге «Из воспоминаний смолянки».

Да и по решению Марии Фёдоровны учили мещанок только быть «хорошими жёнами». Срок их пребывания в учебном заведении сократили до шести лет. Дворянки же учились тогда по девять. Так что говорить о равном даже «женском» образовании для представительниц дворянства и других классов нельзя.

И тем не менее об учёбе в Смольном мечтала любая — по его окончании были шансы попасть во фрейлины к императрице. В практическом плане это означало дальнейший крайне выгодный брак: большинству фрейлин выбирали ну очень хорошую партию.

Коллаж. Фото: © Википедия, Public Domain Pictures

Изначально девочек забирали в Смольный в шесть лет, а отпускали «в общество» лишь в 18. Набор осуществлялся раз в три года.

Родственники девушек подписывали соглашение, что не будут просить вернуть воспитанниц раньше срока. Видеться с воспитанницами они могли лишь по выходным и праздникам и строго в присутствии педагогов.

— Были совершенно отчуждены от родных; хорошо ещё, если родители или близкие родственники жили в Петербурге, могли раз в неделю навещать девочку; а бывало и так: родители привезут дочь, уезжают обратно к себе за тысячу или более вёрст и только по окончании являются взять из института уже взрослую девушку. При мне были такие случаи, что ни дочь, ни мать с отцом не узнавали друг друга, — пишет Надежда Ковалевская («Воспоминания старой институтки»).

Девочек по возрастам делили на четыре класса. Отличались они и формой: с 6 до 9 лет носили кофейную, с 9 до 12 — голубую, с 12 до 15 — серую, а с 15 лет и до выпуска носили белые платья. Выглядели они, конечно, очень эффектно, но ходить в подобном было неудобно.

Одинаковые платья, одинаковые причёски (волосы нужно было зачёсывать в зависимости от класса на определённый манер. Тот факт, что у кого-то они кудрявые, никого не волновал — делай как все).

Девушки не всегда жили мирно между собой. Доходило и до «межклассовых» драк.

— «Голубые» дрались со старшим («белым») классом, дразнили маленьких из класса «кофейного» (мы были в платьицах кофейного цвета) и даже иногда дерзили классным дамам, — пишет Александра Соколова в книге «Из воспоминаний смолянки».

Но подобное поведение было скорее нонсенсом. За любые проступки девушек жёстко наказывали.

Казарма это или институт?

Коллаж. Фото: © Википедия, Public Domain Pictures

— Как только утром в шесть часов раздавался звонок, дежурные начинали бегать от кровати к кровати, стягивали одеяла с девочек и кричали: «Вставайте! Торопитесь!», — пишет в своих мемуарах одна из воспитанниц, Елизавета Цевловская.

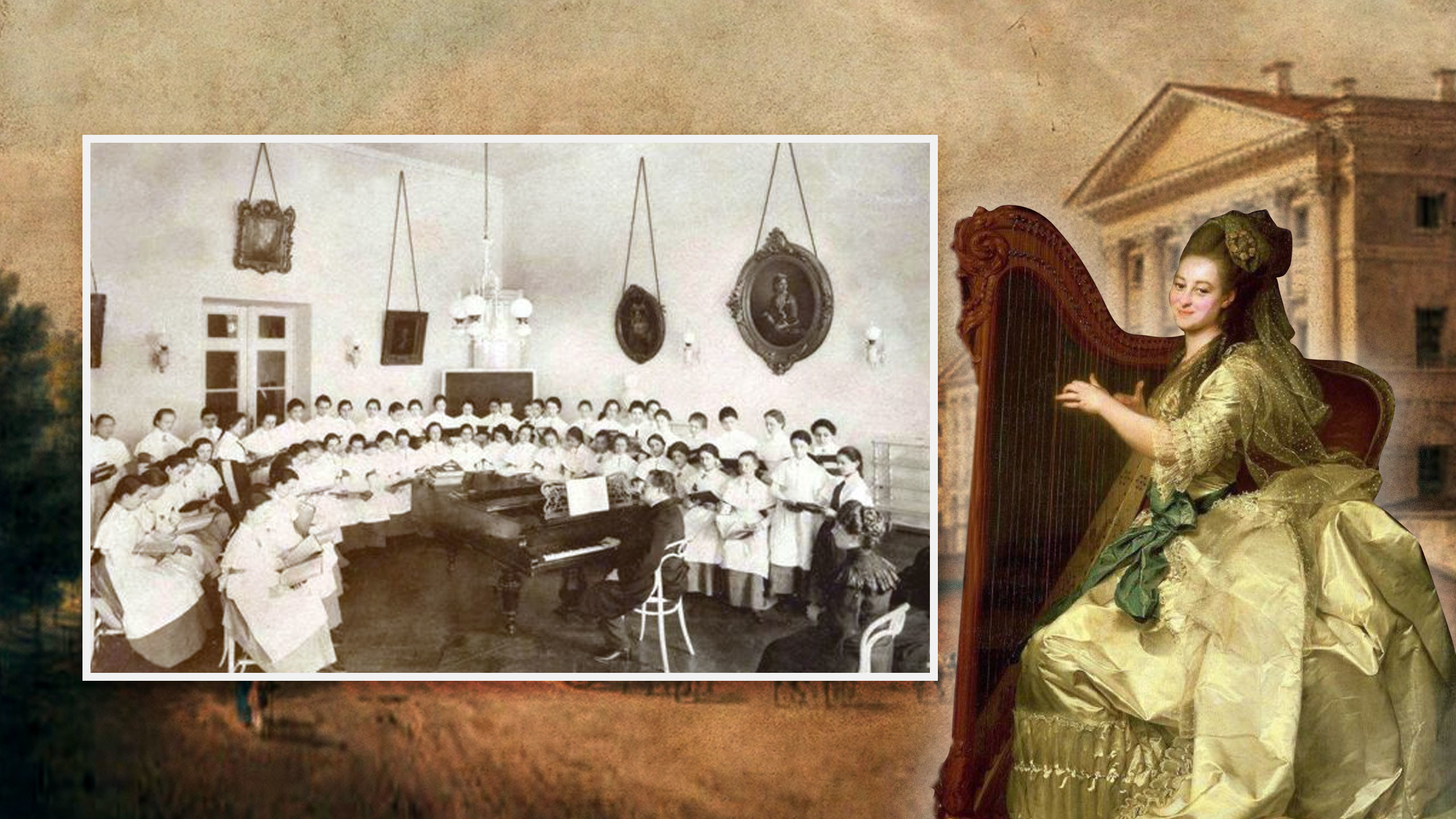

Дальше молитва, умывание, столовая. Везде ходили строем.

— Куда бы мы ни двигались, мы выступали как солдаты — бесшумной стройной колонной. В столовую туда и назад строились восемь раз, по часу тратили, отправляясь на прогулки и в церковь, — вспоминает Цевловская.

После — уроки, обед, прогулка, молитва и сон. Во времена Павла I и после выходить разрешалось в строго определённое время под пристальным присмотром учителей. Гуляли, если это можно так назвать, воспитанницы строго по территории Смольного и под пристальным присмотром педагогов.

— То, что не отпускали нас из института ни при каких семейных обстоятельствах, я испытала на себе: за четыре месяца до выпуска я имела несчастье потерять отца, жившего в окрестностях Петербурга, и меня не отпустили отдать последний долг. Вот как строго относились к правилу не выпускать ни на шаг из института! — пишет Ковалевская.

Скудное питание и «холодильник» вместо спальни

Коллаж. Фото: © Википедия, Public Domain Pictures

Питание, судя по всему, было направлено в первую очередь на то, чтобы воспитанницы ни за что не поправились. К примеру, во второй половине XIX века девушкам на завтрак давали чай с булкой, немного масла и сыра, порцию молочной каши или макарон. На обед — жидкий суп без мяса, на второе — мясо из этого супа. Вечером давали ещё маленький пирожок и чай с булкой.

В посты условия были жёстче: на завтрак — шесть маленьких картофелин или три средних с постным маслом и каша-размазня. Обед — суп с крупой, небольшой кусок отварной рыбы, которая получила прозвище «мертвечина» за свои вкусовые качества, и постный пирожок.

Температура в спальнях не поднималась выше 16 градусов. Девушки рано ложились и рано вставали. Чтобы позвоночник был прямым — жёсткие кровати, для «молодости лица» — ледяная вода из Невы.

Коллаж. Фото: © Википедия, Public Domain Pictures

Телесные наказания строго-настрого запрещались. Но за любой минимальный проступок девушек стыдили прилюдно.

Например, за сквернословие и дерзость воспитаннице надевали на шею огромный картонный красный язык. Носить заставляли от одного дня до семи.

Ношенный чулок как знак позора был, пожалуй, самым распространённым методом наказания. Его прикалывали к платью за небрежную причёску (прядь выпала), чуть мятую или небрежно залатанную одежду, чернильное пятно на пальце.

Наказания были и едой. Точнее так — голодными официально девушек не позволялось оставлять, но им могли запретить садиться за стол. А стоя есть было неприлично («как падшая женщина»).

Наказания были даже, если девушка во время урока повернулась к окну или просто что-то искала. За это к одежде прикалывали «бумажку позора» — просто обрывок бумаги.

Коллаж. Фото: © Википедия, Public Domain Pictures

Как ни старайся, а девушки есть девушки, без первой детской влюблённости — никак. Причём многие, конечно, не могли крутить романы — да и с кем? Преподавателей-мужчин даже к середине XIX века (так называемый расцвет училища) было мало. Да и все они часто годились воспитанницам в дедушки. Хотя некоторых это не останавливало.

Но самым модным было страдать по кому-то из царской семьи: кто — по государю-императору, кто — по цесаревичу, кто — по его братьям. Встретить воспитанницы их могли во время выпускных экзаменов у старших классов или приёмов, которые давали при Смольном. Члены царской семьи наведывались во время праздников, могли посетить балы или театральные постановки при институте.

Одним из ярчайших примеров, пожалуй, стала Екатерина Долгорукова — морганатическая жена Александра II. Она страдала по императору и до учёбы в Смольном, а тот её вспомнил лишь в 1865 году. Тогда, в Вербное воскресенье, государь приехал в институт, где ему среди прочих представили 17-летнюю Долгорукову. Бурный роман, который завершился вторым браком государя, вспыхнул именно с этого «представления».

Но в основном это заканчивалось страданиями, вырезаниями лезвием у себя на запястье инициалов возлюбленного (надо ли говорить, что замеченные в этом несли суровое наказание?). Деревья в саду при институте, кстати, тоже претерпевали от действий «благородно страдающих» — на стволах нередко увековечивали информацию об объектах обожания.

— Институтки собирали и тщательно хранили кусочки жаркого, огурца, хлеба со стола, за которым обедал государь, выкрадывали платок, который разрезался на маленькие кусочки и распределялся между воспитанницами, носившими эти талисманы у себя на груди, — писала одна из выпускниц Смольного, Варвара Гарулли.

Александр II знал об этой привычке институток и однажды, отдавая им платок, потребовал, чтобы «с ним делали что хотели», а вот к любимому питомцу — собаке Милорду — даже не вздумали приближаться (не отрезать клочки шерсти на память).

Источник статьи: http://life.ru/p/1113863