- Сколько нужно было заплатить потерпевшему за вырванный ус или клок бороды

- вопрос по истории русского общества 11 века

- Занятие № 1 «Правда Роськая» – законодательство Ярослава Мудрого

- Читайте также

- Правление Ярослава Мудрого

- Глава III Княжение Ярослава Мудрого

- 3. Время Ярослава Мудрого (1036-1054 гг.)

- Наследство Ярослава Мудрого

- § 17. Удельный строй после Ярослава Мудрого

- ПОТОМКИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО НАСЛЕДСТВО ЯРОСЛАВА

- Жена Ярослава Мудрого

- Будівництво Ярослава Мудрого

- Глава 3. ЭПОХА ЯРОСЛАВА МУДРОГО

- 3. Время Ярослава Мудрого (1036 – 1054 гг.)

- Внук Ярослава Мудрого

- Смерть Ярослава Мудрого. Княжеские междоусобицы

- ПОТОМКИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

- Глава 1 Варяги Ярослава Мудрого

Сколько нужно было заплатить потерпевшему за вырванный ус или клок бороды

История государства и права России с древности до 1861 года

Под редакцией доктора юридических наук, профессора В.К. Цечоева

Валерий Кулиевич Цечоев, д-р юрид. наук, профессор, профессор кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина;

Леонид Павлович Рассказов, д-р юрид. наук, д-р ист. наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина;

Александр Георгиевич Галкин, канд. юрид. наук, доцент кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина;

Владимир Викторович Ковалев, канд. ист. наук, доцент кафедры правовой культуры и защиты прав человека Юридического института Северо-Кавказского федерального университета.

Г.С. Працко, д-р юрид. наук, д-р философ, наук, профессор (Ростовский государственный университет путей сообщения);

В.И. Власов, д-р юрид. наук, профессор (Ростовский филиал Российского государственного университета правосудия);

В.Е. Асташин, канд. ист. наук, доцент (Ростовский филиал Российского государственного университета правосудия).

Для студентов-юристов колледжей, бакалавриата и специалитета, всех, интересующихся историко-правовой тематикой России.

Древнерусское государство и право

Правовые обычаи восточных славян

В период образования древнерусской государственности важнейшим источником права являлись обычаи, утверждаемые властью и закрепленные в мнениях, традициях и правилах поведения в обществе. Такие правовые обычаи формировали юридический быт славяно-русских племен. Фрагменты древнерусских правовых обычаев и юридического быта запечатлены в Повести временных лет, в текстах договоров Руси с Византией 912, 944 и 971 гг. Архаичный «Закон Русский» приводится в первых восемнадцати статьях Правды Ярослава в краткой редакции. Византийские историки (Константин Багрянородный, Лев Диакон и другие) также описывали юридический быт населения «Скифии» – то есть восточных славян. В экономические (торговые) отношения со славянами в Хазарии часто вступали арабы, поэтому их свидетельства не менее важны в характеристике складывающегося древнерусского права. О юридическом быте могут говорить и другие источники, например, археологические. Правовые обычаи и юридический быт реконструируется также с использованием этнографических данных: обрядов, ритуалов и т. д.

В VII–IX вв. у восточнославянских племен наблюдался активизирующийся процесс формирования государственности, а, следовательно, и государственного права. Процесс становления государственного права имел общие черты и особенности. К общим чертам относятся факты конфронтации старого родового и нового государственного права.

Повесть временных лет говорит, что древляне и другие племена «сами творят себе закон» и что их обычаи отличаются от более правильного, с точки зрения летописца, юридического быта полян. Некоторые восточнославянские племена (вятичи и северяне) входили в состав Хазарии, а позднее – в независимое от Киева Чернигово-Тмутараканское княжество Мстислава Великого. Поэтому право у этих племен в некоторых чертах отличалось от права Киевского Древнерусского государства.

Первоначально в северной части Хазарского каганата, заселенной славянами, порядок (ряд) регламентировал каган Руси и его судьи. Один из семи судей Хазарии был для славян и других язычников. Сохранившиеся фрагменты правовых обычаев древних славян говорят о том, что имущественные споры и некоторые уголовные дела решал князь. Если мнение князя как судьи оспаривалось, исход дела решал вооруженный поединок. Уголовное наказание было делом жрецов, которым князь отсылал виновного для вынесения ими окончательного решения. Высшей мерой наказания первоначально фигурировала смертная казнь. Известно, что смертная казнь применялась за убийство, грабеж и воровство.

Среди других наказаний отмечается изгнание из рода (изгойство) и штрафы. За нанесение обиды иноземцу определялся штраф в половину имущества.

Семейно-брачные обычаи, основанные на патриархате, допускали многоженство, воровство и выкуп невесты. Добрачное прелюбодеяние не пресекалось. Имущественные вопросы в случае развода или смерти главы семьи не регламентировались. Возможно, женщина не имела прав на наследство и поэтому считала смерть супруга своей смертью, – известны случаи, когда вдова кончала жизнь самоубийством.

Конфронтация юридического быта населения юго-восточной окраины Руси с княжеским киевским правом называется дуалистичностью, то есть двойственностью. Дуалистичность права выразилась в казни древлянами князя Игоря. С точки зрения обычного права, Игорь выступал как грабитель, так как нарушал нормы собирать дань единожды в год. Повторное взимание дани вызвало протест. Игорь был казнен древлянами в соответствии с обычаями, встречавшимися у тюркских народов и славянских племен юго-востока Руси – князь был разорван надвое на деревьях. Последующая борьба Ольги, Святослава и Владимира с древлянами, северянами и вятичами, трансформация полюдья в повоз тоже свидетельствует о дуалистичности права. Князья пытались утвердить государственное право у этих племен, что вызывало вооруженное противодействие, отмеченное на протяжении X–XII вв.

Дуалистичность права проявлялась также в различии мер наказания по нормам обычного права и государственного законодательства. В 1126 г. арабский путешественник сообщил о применении у славян смертной казни через повешение. Эта мера наказания полагалась за грабеж и воровство. (Здесь нужно отметить, что в XII в. применение казни противоречило ст. 2 Русской правды Ярослава Владимировича).

Отмечаются и другие особенности права. Например, в «Переделах мира» сообщается, что оскорбление иноземца карается штрафом в половину имущества ответчика. В статьях Суда Ярослава Владимировича об «обидах» указанное не упоминается.

Арабы сообщают также о несколько ином принципе налогообложения, явно заимствованного у Хазарского каганата (1/10 часть имущества).

Таким образом, целый ряд норм (кстати, записанных в большинстве случаев прямо заинтересованными купцами) говорит об их особенностях у вятичей, северян и русов (именно с указанными племенами арабы сталкивались на Волге и на Дону). Возможно также, что в Чернигово-Тму-тараканском княжестве существовало в XI в. свое законодательство.

Правовые обычаи восточных славян необходимо рассматривать в соответствии с принципом историзма. В частности, в VI–XII вв. родоплеменные отношения претерпели изменения, уступая место отношениям в соседской общине (верви). Территориальная соседская община (вервь, мир, собственно община) воспринимала, в свою очередь, элементы складывающейся государственности. Поэтому на семинарском занятии при изучении источников необходимо помнить, что на юридический быт влияли социально-экономические и политические факторы, всегда конкретные для того или иного эпизода, запечатленного в источнике. Выше уже говорилось о различиях в праве северян, вятичей, древлян и полян, руси (племени или социальной группы). Правовые обычаи живших на севере дреговичей, ильменских славян, кривичей и полочан также имели отличия. Лучше всего юридический быт древних новгородцев и северских племен описан у Н. И. Костомарова. Более общие исследования можно прочитать у И. Забелина, А. И. Желобовского, И. П. Сахарова, Б. А. Рыбакова. Эти авторы по крупицам собрали письменные источники, соотнесли их с богатым фольклорным материалом. Б. А. Рыбаков применил также данные археологической науки. Получается, что на правовые обычаи влияли также религиозное мировоззрение, культурное развитие, взаимодействие с другими народами и природно-географические условия. Многие обычаи, записанные историками в XIX–XX вв., за тысячелетие претерпели существенные изменения. С этим моментом также необходимо считаться. Поэтому к исследованию истоков русского права необходимо подходить с учетом всех названных факторов.

Источник статьи: http://www.litmir.me/br/?b=623606&p=9

вопрос по истории русского общества 11 века

Отношение к бороде в христианских странах, в том числе и на Руси, сложилось под влиянием текстов Священного Писания.

В одной из глав Библии читаем: «И взял Аннон слуг Давидовых, и обрил каждому из них половину бороды и отпустил их. Когда об этом донесли Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчещены…» .

Борода здесь уже служит не для устрашения, как в Европе, или для военной хитрости, как у ассирийцев, а выступает как символ достоинства, учительства и мудрости.

Представить себе лицо русского мужика без бороды просто невозможно. Здесь удивительным образом сочетались языческие воззрения и христианские традиции. В Киевской Руси до татарского нашествия носили длинные волосы, усы и бороды. Под влиянием татар начали было бороды брить и оставлять усы, но вовремя спохватившись, вернулись к христианским истокам.

В «Русской правде» Ярослава Мудрого штраф за отсечённый палец составлял 3 гривны, «а если кто вырвет у кого клок бороды, и останется знак от этого, к тому же будут свидетели, то платить 12 гривен штрафа» (т. е. цена 6 коней или 15 коров) . Такая высокая плата должна была компенсировать пострадавшему прежде всего, моральный ущерб, ведь посягательство на бороду в то время являлось публичным оскорблением. В народе борода воспринималась как символ чести, достоинства, поэтому об опозоренном человеке говорили: «Собственную бороду оплевал» . Всматриваясь в образы русских князей, дошедшие до нас благодаря летописным миниатюрам, мы не увидим среди них бритого лица. На Руси, а затем и в России до Петра I ношение бороды являлось религиозно-нравственным обычаем, который был обязателен для всех сословий.

Прочтите всю статью, полУчите большое удовольствие.

Источник статьи: http://otvet.mail.ru/question/47157214

Занятие № 1 «Правда Роськая» – законодательство Ярослава Мудрого

«Правда Роськая» – законодательство Ярослава Мудрого

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Рассмотрите летописные свидетельства о времени правления Ярослава Мудрого. Обсудите вопрос о том, когда мог быть составлен самый ранний вариант древнерусского законодательства?

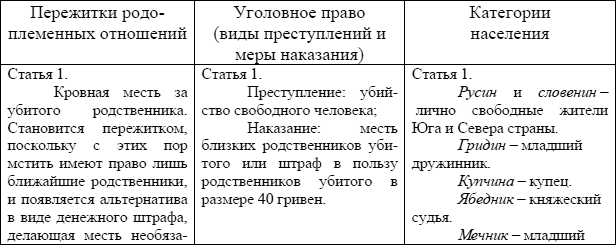

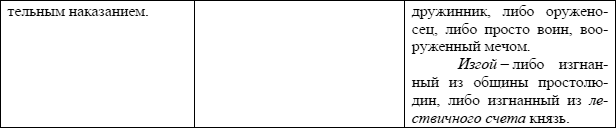

2. Проведите тщательную оценку информации, содержащейся в каждой статье Правды Роськой, по примеру и плану, предложенному в виде приведенной ниже таблицы:

4. Совместно обсудите полученную информацию:

а) Какие пережитки родоплеменных отношений встречаются в раннем древнерусском законодательстве? Почему об этих нормах права можно уже говорить именно как о пережитках?

б) В какой последовательности в соответствии с текстом Правды Роськой должны быть выстроены уголовные преступления по степени тяжести? Какие преступления в древнерусском законодательстве считались наиболее тяжкими? Почему человек лишившийся ноги или руки приравнивался к убитому? Что могло побудить законодателя признать отрубленный палец меньшим по значимости преступлением, чем вырванный клок бороды или усов, драка на пиру и оскорбление оружием?

в) Какими привилегиями обладали иностранные наемники? Какие категории населения вообще упоминает Правда Роськая?

3. Опираясь на данные Правды Роськой о штрафах за убийства представителей различных категорий населения и статьи, свидетельствующие о привилегиях или бесправии отдельных групп людей, обсудите вопрос о социальной структуре древнерусского общества и разработайте схему социальной лестницы Киевской Руси времен Ярослава Мудрого. Почему князь, не упоминаемый в тексте законодательства, должен быть поставлен выше прочих категорий населении?

Темы рефератов, презентаций и докладов:

1. Происхождение славянской письменности.

2. Русская правда и законодательство германских племён.

3. Ярослав Мудрый: личность и время.

4. Первые русские князья: мифы и факты.

5. Древняя Русь и Византия: война, торговля, культурные связи.

6. Русь и Степь: славянский мир и кочевники.

7. Место Русской правды в истории России.

8. Русская правда и Судебник 1497 г.

9. Бытовые нормы Русской правды.

10. Обычное право на Руси.

Древнейшее русское законодательство восходит к «закону Русскому», некоторые положения которого содержатся в «договорах с греками» первой половины X века. Однако на сегодня у нас нет никаких подтверждений тому, что «закон Русский» был где-либо письменно зафиксирован для внутрирусского употребления вплоть до появления «Русской Правды». То есть «закон Русский», скорее всего, хранился в устной традиции.

Позднейшая Русская Правда дошла до наших дней в трех письменных редакциях: Краткой, Пространной и Сокращенной.

Русская Правда краткой редакции сохранилась в двух списках (Академический и Археографический) и помещена в Новгородской летописи после известия о победе над киевским князем Святополком Окаянным Ярослава Мудрого, который отпустил своих воинов «домов и дав им Правду и Устав списав, тако рекши им: «По сей грамоте ходите, якоже списках вам, такоже держите». Однако по своему составу эта «грамота» Ярослава представляет собою компиляцию, включая Древнейшую Правду, названную в оригинале Правдой Роськой (первые 17 статей), за ней идет «Правда уставлена руськой земли» сыновей Ярослава Мудрого: Изяслава, Святослава и Всеволода (ст. № 18–41), а после Правды Ярославичей – «Покон вирный» (устав вирнику – сборщику вир и продаж), опять Ярослава Мудрого («то ти урок Ярославль») и, наконец, «устав мостьников» о плате мастерам за постройку нового и ремонт старого моста. Правда Ярославичей, по предположению М.Н. Тихомирова, была составлена в связи с волной народных восстаний, прокатившихся в 1068–1071 гг., – она назначает двойную виру (80 гривен) за убийство княжеских слуг и в одной из статей дает прямую ссылку на постановление об этом князя Изяслава по поводу его «конюха старого» (конюшего, управлявшего конскими табунами князя), которого «убили Дорогобудьци» (жители города Дорогобужа).

Правда Роськая по своему содержанию, древности ее законов, резко отличается от Русской Правды Пространной редакции – сборника феодальных законов, сохранившегося во множестве списков (копий) в составе юридических сборников, служивших руководством для судей (Мерило Праведное, Кормчая) и названных в оригинале «Суд Ярославль Володимеричь» (Ярослава Мудрого). Фактически, Русская Правда Пространной редакции – это усовершенствованная Правда Ярославичей (ст. № 1-47) и целый ряд дополнительных приложений еще более позднего времени сделанных внуком Ярослава Мудрого Владимиром Всеволодовичем Мономахом («Устав Володимерь Всеволодича» – ст. № 48108).

Правда Роськая не знает еще вир и продаж (судебных пошлин в пользу князя), назначает одинаковую плату за убийство людей независимо от социального положения в размере 40 гривен и в пользу родственников убитого, говорит о праве на кровную месть, о пережитках «народного суда», о появлении в то же время у восточных славян частной собственности и патриархальных рабов (челядь).

Ввиду большой важности памятника для характеристики социально-экономических процессов периода генезиса феодальных отношений в Киевской Руси и особой трудности его языка ниже с переводом на современный язык постатейно приводятся первые 17 статей оригинала, которые, судя по всему, являются древнейшими и вероятно восходят к временам гораздо более ранним, нежели правление собственно Ярослава Мудрого. Кроме того, приводятся пояснения терминов и исторический комментарий.

1. Убьеть муж мужа, то мьстить брату брата, или сынови отца, любо отцю сына, или братучаду, любо сестрину сынови; аще не будеть кто мьстя, то 40 гривен за голову; аще будеть русин, любо гридин, любо купчина, любо ябетник, любо мечник, аще изъгои будеть, любо словенин, то 40 гривен положити за нь.

1. Перевод: Если убьет свободный человек свободного, то (за него имеют право) мстить брат за брата, или сын за отца, или отец за сына, или сыновья брата и сестры; если кто из них не пожелает или не может мстить, то пусть получит 40 гривен за убитого; если убитый будет русин, или гридин, или купец, или ябедник, или мечник, если он изгой будет или словенин, то уплатить за него 40 гривен.

Кровная месть – обычай родового строя; тогда она исполнялась любым способным на это членом рода. В Правде Роськой месть ограничена ближайшим кругом родственников, членов большой патриархальной или индивидуальной семьи и заменяется денежной платой – свидетельство разложения родового строя. Кровная месть (как и некоторые другие обычаи родового строя) долго бытовала и после возникновения государства. В условиях классового общества и появления имущественного расслоения кровная месть окончательно была запрещена и заменена исключительно денежной платой.

За голову (головничество) – плата за убийство в пользу родственников.

Русин и словенин – жители двух главных центров, Новгорода и Киева, образующих государство. Ко времени правления Ярослава Мудрого русью называли представителей Юга страны. В Лаврентьевской летописи по этому поводу сказано: «…Поляне, которых теперь называют Русью…». Только жители Новгородской земли долгое время сохраняли за собой старое самоназвание «словене ильменские». Относительно других славянских племен, входивших в состав Киевской Руси, существует предположение, что у них кровная месть еще бытовала в прежних формах.

Гридин – младший дружинник; собирательное «гридь» – дружина; «гридница» – палаты, где собирались дружинники.

Ябедник – княжеский судья.

Мечник – младший дружинник, либо оруженосец (носитель чьего-либо, например, княжеского, меча), либо просто воин, вооруженный мечом; мог быть судебным исполнителем.

Изгой – либо изгнанный из общины простолюдин, либо изгнанный из лествичного счета князь. Приставка «из» в русском языке во многих словах означает отчуждение (изгнать, извергнуть, изверг или изгой); древнерусское слово «гоить» – означает «жить», «здравствовать». «Ох, ты гой еси, добрый молодец!» – «Здравствуй, добрый молодец!» (былинное восклицание). В эпоху родоплеменных отношений стать изгоем, изгнанным из своего племени, рода значило для человека превратиться в живого мертвеца. За изгоя-изверга некому было заступиться, его без последствий для себя мог убить любой житель общины. В Русской Правде Пространной редакции предусматривается отсутствие наказания за смерть неопознанного человека, то есть того, кого некому опознать. В период разложения родового строя и возникновения соседских общин (мир, вервь) место кровнородственных связей занимали территориальные; тогда изгоем стали называть не только человека изгнанного, потерявшего связь со своим родом-племенем, но и «выжитого» по тем или другим причинам из соседской общины, со своей территории, земли. В XI–XII вв. изгоями называли людей, потерявших связь со своей социальной средой, обездоленных. Знаменитое «Моление Даниила Заточника» в основе своей – это жалобы изгоя-изверга на несчастную судьбу того, кто, будучи изгнан из своего круга, не может быть принят ни в какой другой, ни в купцы, ни в дружинники и т. д., и некому дать ему в долг, и некому его приютить. По Уставу князя Всеволода I Ярославича (около 1193 г.) «изгои трои: попов сын грамоте не умеет, холоп из холопства выкупится, купец одолжает. А се четвертое изгойство и себе приложим: аще князь осиротеет» (то есть потеряет свое княжество) (Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. – М., 1976, с. 157). Устав князя Всеволода I Ярославича называет изгоев людьми церковными, богадельными, о которых должна заботиться церковь. В действительности массу их составляли феодально-зависимые люди, попадавшие со временем в кабалу к церковным и светским феодалам.

Лествичный счет – порядок престолонаследия в Киевской Руси. Установился впервые, вероятно, еще в правление великого князя Киевского Владимира I Святославича Крестителя, множество взрослых сыновей которого были посажены по старшинству на различные удаленные от центра крупные города для самостоятельного правления. В этом ряду старшим считался Киевский удел, вторым после него Новгородский, третьим, вероятно, Черниговский и т. д. Киевский князь по лествичному счету являлся правителем государства, Новгородский – его наследником. Власть передавалась не от отца к старшему сыну, а к старшему в роду Рюриковичей, тому, кто ко времени смерти киевского великого князя сидел в Новгороде Великом. Со смертью великого князя или кого-либо из цепочки князей все младшие князья рода передвигались на одну ступень вверх и соответственно перемещались из своих городов в старшие уделы. Из лествичного счета выпадали те князья, отцы которых не успели при жизни дождаться киевского стола, или захватили его силой, то есть не по праву. Такие князья либо становились изгоями, либо оставались претендентами лишь на те уделы, в которых их предку довелось править.

За… мужа… 40 гривен – Равная плата за убийство простого «мужа», или купца, или дружинника могла взиматься в условиях, когда сословное неравенство людей еще не вполне определилось. На этом фоне любопытно, что случай убийства князя в законе вообще не рассматривается. Подобное являлось событием, из ряда вон выходящим, и наказанием за него могла быть массовая казнь всех жителей области, где произошло убийство. Вспомните, месть княгини Ольги древлянам за убийство князя Игоря I Святославича Старого.

Штраф 40 гривен – довольно серьезное наказание. Гривна серебра древнейшая из известных русских денежных единиц представляла собой серебряный слиток весом от 163 г (южнорусская гривна) до 204 г (северорусская гривна). Таким образом, общая сумма штрафа могла достигать 8 кг серебра. Следует также помнить, что собственными запасами серебряных руд Русь не обладала.

Идея взимать с убийцы штраф вместо смертной казни, упоминаемой в «законе Русском» из «договоров с греками», утвердилась в древнерусском законодательстве не сразу. Князь Владимир I Святославич после крещения Руси, «боясь греха», отменил смертную казнь, но епископы, ссылаясь на то, что разбойники «умножились», заявили, что он поставлен от бога «на казнь злым, а добрым на милованье» и должен поэтому «казнити разбойника, но со испытом». Отвергнув виры, Владимир начал казни, но спустя некоторое время «епископы и старцы» посоветовали ему восстановить виры, так как происходят частые войны и виры нужны «на оружье и на коней» – «и рече Володимер: так буди».

2. Или будеть кровав или синь надъражен, то не искати ему видока человеку тому; аще не будеть на нем знамения никоторого же, то ли приидеть видок аще ли не может мьстити, то взятии ему за обиду 3 гривне, а летцю мъзда.

2. Перевод: Если кто будет избит до крови или синяков, то (для получения штрафа) ему не надо представлять свидетеля; если на нем не будет явных знаков избиения, то он должен представить свидетеля, а если не может – делу конец; если же он не может за себя отомстить (обидчику), то получает за обиду 3 гривны и плату лекарю.

За обиду – штраф потерпевшему.

Лечец (летец) – лекарь, знаток народной медицины. В церковном уставе великого князя киевского Владимира I Святославича Крестителя упоминаются «лечец», «больницы и врачи».

Видок – свидетель происшествия.

Мъзда – плата, штраф, дань, взятка, вознаграждение.

Статья назначает возмещение за избиение любому человеку, потерпевшему от обидчика, плату в пользу потерпевшего и, как в статье № 1, альтернативно право мести тому же кругу родственников, что и в первой статье (текст Правды Роськой написан в оригинале слитно, без разбивки на статьи).

3. Аще ли кто кого ударит батогом, любо жердью, любо пястью, или чашею, или рогом, или тылеснию, то 12 гривне; аще сего не постигнуть, то платити ему, то ту конец.

3. Перевод: Если кто кого ударит батогом, или жердью, рукой (даст пощечину), или чашею, или рогом, или тупой стороной меча, то должен заплатить за это обиженному 12 гривен; если обидчика не настигнут (не отомстят ему), то он должен заплатить (потерпевшему указанную сумму), и делу конец.

Батог – палка, посох, хворостина.

Пясть – кисть руки, ладонь.

4. Аще утнеть мечем, а не вынем а его, любо рукоятью, то 12 гривне за обиду.

4. Перевод: Если ткнет кто кого мечом, не вынимая из ножен, или рукоятью меча, то платит обиженному 12 гривен.

В статье № 3 речь, вероятно, идет о драке во время пира. Интересно, что за простое избиение в статье № 2 назначается штраф в четыре раза меньший по размеру. Аналогичное № 3 наказание статьи № 4 наводит нас на мысль, что речь в них идет не о простых свободных людях, а о дружинниках. Действительно, в эпоху средневековья кодекс чести рыцарей независимо от национальности ценился выше чести простолюдинов. В этом смысле традиции западноевропейских феодалов, древнерусских дружинников и японских самураев развивались по аналогичным стандартам. Пощечина, удар чашей, рогом для питья или хворостиной не наносили серьезного увечья, но во все времена являлись смертельным оскорблением для феодала-дворянина. Удар, наносимый тупой стороной оружия или ножнами помимо всего сказанного еще и унижал противника. Тем самым, бьющий как бы показывал свое воинское превосходство над своим врагом. Это могло значить: «Ты настолько слаб, что не достоин даже того, чтобы я извлек свое оружие из ножен или оборотил его против тебя острием». Любое из перечисленных оскорблений могло быть омыто лишь кровью обидчика. Только в исключительных случая, когда обидчик сам позорил свое имя бегством или отказом от поединка, за оскорбление платился штраф. Похожая традиция в обращении с оружием бытовала и у упомянутых выше японских самураев, хотя последние в этом случае пошли чуть дальше европейцев. В средневековой Японии разговаривающие воины, сидя друг напротив друга, клали оружие рядом с собой на раз и навсегда определенное расстояние. Меч, лежащий слишком далеко от руки хозяина, также мог быть символом презрения, а меч, лежащий слишком близко, – символом недоверия к собеседнику. В обоих случаях оскорбленный имел право напасть на неучтивого обидчика в любую секунду мирно текущего разговора.

5. Оже ли утнеть руку, и отпадет рука, любо усохнеть, то 40 гривен. Аще будеть нога цела или начьнеть храмати, тогда чада смирять.

5. Перевод: Если же ударит руку, и рука отпадет или высохнет, то заплатить потерпевшему 40 гривен. Если нога останется целой, или потерпевший станет хромать, то пусть дети его отомстят обидчику.

Статья, вероятно, испорчена при переписке: пропущены слова об аналогичных последствиях в случае удара по ноге. Если рука или нога «усыхала», висела плетью, при повреждении сухожилий, человек становился беспомощной, неработоспособной обузой, что в те времена грозило его существованию, благополучию его семьи, а в случае нападения внешних врагов он практически неизбежно становился потенциальной жертвой. Иначе говоря, в условиях общества, где не было и не могло быть социальной защиты инвалидов, такой человек фактически превращался в «живого мертвеца». Отсюда – столь же большой, как за убийство, штраф и право членов семьи расправиться с обидчиком.

6. Аще ли перст утнеть которыи любо, 3 гривны за обиду.

6. Перевод: Если какой-либо палец отрубят, то заплатят потерпевшему 3 гривны штрафа.

7. А во усе 12 гривне, а в бороде 12 гривне.

7. Перевод: А за вырванный ус или клок бороды заплатить потерпевшему 12 гривен.

Подобно статьям № 3 и 4 статья № 7 затрагивает достоинство воина. Хотя борода и усы, в отличие от пальца, могли отрасти, плата за них вчетверо больше. На Руси борода и усы долгое время оставались символами мужественности. Не имевший их дружинник являлся, как правило, юношей, несовершеннолетним. По неписанным армейским правилам молодые воины всегда выполняли самую тяжелую работу, к ним относились с легким покровительственным презрением еще в легионах великого Рима (в котором, правда, принято было регулярно бриться). Ношение бороды и усов в России имело многовековую устойчивую национальную культурную традицию. Ширина и длина бороды служили вплоть до XVII века символом принадлежности к тому или иному сословию, той или иной купеческой гильдии, тому или иному месту в придворной иерархии и т. д. Ситуацию в нашей стране насильственными мерами отчасти изменил Петр I, хотя на смену традиции носить бороду почти тут же пришла традиция носить роскошные усы или бакенбарды. Даже в современной Российской армии остался отголосок тех времен: носить усы, по своему желанию, могут только офицеры и прапорщики, рядовой и сержантский состав обязан регулярно бриться (последнее часто объясняется гигиеническими целями).

8. Оже ли кто вынезь мечь, а не тнеть, то тъи гривну положить.

8. Перевод: Если кто вынет меч, но не ударит, то заплатит гривну.

Правовые понятия того времени уже отличали неправомерное действие от угрозы действием, равно как и степени последствия того или иного преступления.

9. Аще ли ринеть мужь мужа любо от себе, любо к собе, 3 гривне, а видока два выведеть; или будеть варяг или колбяг, то на роту.

9. Перевод: Если толкнет свободный человек свободного (рванет за грудки к себе или от себя) и это подтвердят двое свидетелей, то виновный должен будет заплатить потерпевшему 3 гривны. Если пострадавший будет варягом или колбягом, то для получения возмещения ему достаточно принести клятву.

Ринуть – толкнуть, бросить.

Рота – клятва при заключении договора или (в данном случае) в судебном споре при отсутствии свидетелей (форма «божьего суда»). Клятва у языческих народов зачастую приносилась на крови или с обращением к богам, имела характер священнодействия. Нарушивший клятву-обещание нередко попадал в разряд отверженных всеми сородичами или соплеменниками изгоев, солгавший в клятве-свидетельстве навеки обрекал себя на проклятие богов. При заключении мира с греками в 907 г. князя Олега и его мужей повели «на роту… по Русскому закону, клялись (они) оружием своим и Перуном – богом своим, и Волосом, своим богом», а византийские императоры «целовали крест» и так утвердили мир. По договору князя Игоря с греками в 945 г. убийца платил родственникам убитого «по закону Русскому» деньги, а если у него для этого недоставало средств, за остаток суммы должен был идти «на роту» «по своей вере», то есть обещать вернуть недостающую часть штрафа через определенный промежуток времени. Даже после принятия христианства языческие традиции «ротничества» продолжали сохраняться. К слову «рота» клятва восходит, вероятно, термин «ратник»-воин. Поступая на службу, дружинники также давали священную клятву верности своему вождю на оружии и на крови.

Варяги (вероятнее всего, вообще все пираты и наемники Балтийского моря) и колбяги (вероятно, кочевники) поступали на службу к киевским князьям и нередко составляли их личную охрану. В статье № 9 они получают за оскорбление такую же плату, как остальные свободные люди, но возможность получения возмещения без свидетелей за одну только клятву – привилегия исключительная. С одной стороны это право защищало их интересы как иностранцев, которым трудно было представить свидетелей при отсутствии широкого круга знакомых, а с другой доказывает их особое положение в княжеской дружине. Сами Рюриковичи изначально были на Руси чужаками-варягами. Князь Ярослав I Владимирович Мудрый в ходе войны со Святополком (1016–1019 вв.) нередко обращался за помощью к варягам. В сражениях с печенегами под Киевом (1036 г.) и с Мстиславом Тмутараканским под Лиственом (1024 г.) варяжские дружины Ярослава стояли в центре позиции. Примечательно, что в следующем памятнике древнерусского законодательства «Правде Ярославичей» варяги и колбяги не упоминаются как особая группа, вероятно, к тому времени они уже окончательно растворились в массе населения Киевской Руси. Интересно, что, по археологическим данным, изолированные от славянских поселений варяжские города-вики, располагавшиеся по всему великому торговому пути «из варяг в греки», прекратили свое существование в середине XI века.

10. Аще ли челядинъ съкрыется любо у варяга, любо у кольбяга, а его за три дни не выведуть, а познають и в третии день, то изымати ему свои челядинъ, а 3 гривне за обиду.

10. Перевод: Если челядин убежит и скроется у варяга или у колбяга, а те его не выдадут, то господин, обнаружив беглого на третий день, изымает своего челядина и получает с виновного 3 гривны за обиду.

Челядин – преимущественно пленный раб, лично несвободный человек. Челядинов, как правило, содержали в доме хозяина из опасения побега, до получения выкупа. Много позднее челядью в России стали называть вообще всех домашних слуг.

Закон этот, надо полагать, касался и местных жителей. Тем не менее, беглые челядины, по-видимому, предпочитали прятаться именно у иноземцев. Если вспомнить, что челядин – это преимущественно пленный раб, то через людей, чувствовавших себя на Руси чужаками, они могли надеяться либо выбраться к своим, либо получить у новых хозяев лучшее отношение.

11. Аще кто поедеть на чюжем коне, не прошав ег(о), то по(ло)житии 3 гривне.

11. Перевод: Если кто поедет на чужом коне без разрешения его владельца, то должен заплатить последнему 3 гривны штрафа.

12. Аще поиметь кто чужь конь, любо оружие, любо порт, а познаеть в своем миру, то взятии ему свое, а 3 гривне за обиду.

12. Перевод: Если кто украдет чужого коня, или оружие, или одежду и обнаружит похищенное в своей общине, то получает свое и 3 гривны за обиду.

Порт, портно – одежда, кусок ткани (ср.: портной, портянки).

Мир – соседская территориальная община, члены которой ведут отдельное хозяйство. Ст. 11–12 защищают всю собственность членов мира. Люди того времени перечислением конкретных предметов заменяли общие понятия.

13. Аще познаеть кто, не емлеть его, то не рци ему: мое, нъ рци ему тако: поиди на свод, где еси взялъ; или не поидеть, то поручника за пять днии.

13. Перевод: Если кто обнаружит похищенное у него имущество у другого человека, то не должен самовольно забирать его, говоря при этом: «Это мое», но пусть скажет: «Пойди на свод и укажи, где ты взял это»; если подозреваемый в воровстве не пойдет сразу на свод, то пусть выставит поручителя за себя не позднее пяти дней.

Свод – древний судебный обычай установления подлинного похитителя (вора) чужого имущества в тех случаях, когда тот, у кого было обнаружено похищенное, утверждал, что приобрел чужое добросовестно. Более подробно этот случай описан в Русской

Правде Пространной редакции, согласно которой истец должен был идти «до конца свода» в границах одного города. То есть истец мог с помощью судебных исполнителей установить цепочку между похитителем и прочими законопослушными людьми, покупавшими украденное друг у друга, свести их всех вместе, чтобы выяснить, кто из них преступник. «Свод» за пределами города шел только до третьего подозреваемого, «до третьего свода», после чего третий подозреваемый перекупщик платил потерпевшему цену украденного, а сам с поличным шел до конца свода, возмещая свои потери уже с настоящего вора. Статья эта – процессуальная, а сам процесс розыска виновного носит следы древнего права: в своде участвуют лишь тяжущиеся стороны, истец и ответчик (который по Русской Правде также именуется истцом, то есть ищущим истину и справедливость).

14. Аще где възыщеть на друзе проче, а он ся запирати почнеть, то ити ему на извод пред 12 человека; да аще будеть обидя не вдал будеть, достоино ему свои скот, а за обиду 3 гривне.

14. Перевод: Если где-нибудь кто потребует от другого остатка похищенного, а тот начнет отпираться (отказываться), то явиться ему (с ответчиком) на разбирательство спора перед 12 мужами; а если они установят, что ответчик виноват, не вернул истцу остатка, то он обязан вернуть его имущество и заплатить ему за обиду 3 гривны.

Извод – судебное разбирательство спора 12 «мужами», свободными людьми, к которым идут «на извод» истины тяжущиеся.

Скот – существует несколько вариантов трактовки этого слова в описываемую эпоху, оно одновременно обозначало и домашних животных, скотину, и имущество вообще (в данном случае это часть похищенного), и, наконец, деньги, богатство.

В практике нередки были случаи, когда часть похищенного за время нахождения его у вора утрачивалась. Закон, предусматривающий возврат «прока», свидетельствует о высоком уровне правовых понятий в древнерусском обществе времен Ярослава Мудрого.

15. Аще кто челядин пояти хощеть, познав свои, то к оному вести, у кого то будеть купил, а тои ся ведеть ко другому, даже доидеть до третьего, то рци третьему: вдаи ты мне свои челядин, а ты своего скота ищи при видоце.

15. Перевод: Если господин опознает своего (пропавшего) челядина, а подозреваемый в похищении утверждает, что челядин им куплен, то пусть укажет того, у кого он купил; если и этот оправдывается, то пусть ведет к другому, так дойти и до третьего, а если и этот оправдывается, то потерпевший должен сказать ему: «Отдай ты мне своего челядина, а ты своего скота ищи при свидетелях» (покупки).

Здесь производится тот же «свод», что и в статьях №№ 13–14, но уже при розыске виновного в похищении челядина. Покупка и продажа челядинов была обычным явлением, а система, предусматривающая защиту интересов их владельцев, говорит о начале формирования кодекса законов феодального права и поэтапном развитии феодальных отношений в рамках описываемого периода. Более подробно свод по таким делам описан в Русской Правде Пространной редакции: на третьем своде владельцы обменивали «челядина в челядин место»; третий ответчик шел «до конца свода» (искал настоящего вора для возмещения своих убытков) «по языку» (по показаниям) челядина, а первый потерпевший пока использовал в своем хозяйстве временно взятого им у третьего ответчика челядина. После обнаружения «конечного татя» (настоящего вора), возмещавшего все убытки, связанные с розыском, оба челядина возвращались к своим господам.

16. Или холоп ударить свободна мужа, а бежить в хором, а господин начнеть не дати его, то холопа пояти, да платить господин за нь 12 гривне; а за тым, где его налезуть удареныи тои мужь, да бьють его.

16. Перевод: Если холоп ударит свободного мужа и скроется в хоромах своего господина, а тот не захочет его выдать, то оставляет холопа у себя платит оскорбленному 12 гривен; а затем, если где встретит ударенный оскорбителя (холопа), то вправе побить его.

Холоп – лично несвободный человек; изначально это слово восходит к словам «хлопец», «холопец» младший член рода, молодой человек, не имевший своей семьи и живший в подчинении у отца или главы родовой общины. Отсюда же происходит традиция не выдавать своих холопов на расправу, что является таким же пережитком родоплеменных отношений, как и традиция, мстить за обиду побоями за побои. Лишившийся хозяина холоп, как говорилось выше в аннотации к статье № 1, попадал в разряд изгоев. На первый взгляд это кажется странным. Почему выкупившийся из холопства человек оказывался в худшем положении, чем он был раньше? С учетом сказанного здесь это не случайно. Ведь, став свободным, он уже не мог надеяться на чью-либо защиту в подобной ситуации, терял связь с домом, где раньше считался своим. Хотя ко времени правления Ярослава Мудрого развивающиеся феодальные отношения коренным образом изменили статус холопов, «холопцев», они, тем не менее, еще не успели затронуть патриархальных традиций взаимоотношений между слугой и господином.

Хором – дом, строение, жилище.

Налезуть – встретят, найдут.

Аналогичная статья Русской Правды Пространной редакции подтверждает перевод первой фразы статьи («а господин его не выдасть»), но добавляет, что князь Ярослав «уставил убити» холопа, а сыновья его (Ярославичи) предоставили право оскорбленному либо бить холопа, связав его, либо взять с господина холопа «гривна кун за сором». Но если господин холопа платил оскорбленному 12 гривен, а после этого последний имел право убить холопа, то его господин, в конце концов, должен был лишиться и холопа и денег. Статья, таким образом, ограничивает способы мести холопу только избиением. Во времена Ярослава Мудрого законодательство, стремясь защитить свободных людей от нападений холопов, не отвечавших за свои действия, ужесточило их положение. Надо полагать, штраф за подобный проступок холопа, возлагавшийся на господина, достигал тогда, как и в аналогичных случаях, 3 гривен. Имеющееся здесь дополнение о размере штрафа – результат, вероятно, более поздней законотворческой деятельности, оно могло быть внесено переписчиками уже после реформ Ярославичей и создания статьи Русской Правды Пространной редакции, гласившей о том, что кровная месть отныне заменяется только денежным выкупом. Большой штраф (вчетверо больше обычной платы «за обиду» по другим делам) также должен был оградить от покушений со стороны холопов, рисковавших в этом случае лишиться расположения хозяина или вовсе быть убитыми им. Кроме того, на размеры штрафа могло повлиять и то обстоятельство, что удар зависимого человека считался для свободного особенно оскорбительным.

Двойственное положение холопа, когда он с одной стороны не отвечал за свои действия, поскольку не имел имущества и за него платил господин, а с другой на него распространялся обычай мести, как на свободного человека, тоже объясняется патриархальным характером феодальных отношений того времени.

Наконец статья говорит о неприкосновенности жилища на Руси. Холоп не может быть силой изъят из дома господина. Нет в Русской Правде и статей, говорящих о праве обыска.

17. А иже изломить копье, любо щит, любо порт, а начнеть хотети его деръжати у себе, то приати скота у него; а иже есть изломил, аще ли начнеть приметати, то скотом ему заплатити, колико дал будеть на нем.

17. Перевод: А если (кто-нибудь) сломает копье или щит или (испортит) одежду и пожелает оставить (испорченное) у себя, то должен заплатить владельцу их стоимость. Если же виновный подбросит (испорченное) владельцу, то он также должен заплатить ему стоимость вещи.

Приметати – подкидывать, подбрасывать.

В обоих случаях – добросовестного признания своей вины и попытки обмануть владельца со стороны виновного – он возмещает полную стоимость испорченного. Во втором случае, кроме материального возмещения, подразумевается кара за обман. Ведь при добровольном признании своей вины ответчик имел возможность, оставив у себя вещь, починить ее и использовать в дальнейшем, а при попытке обмануть кредитора, вещь оставалась у хозяина, и кроме нее выплачивался полный штраф.

Выдержки из «Повести временных лет» o времени жизни и правлении Ярослава I Владимировича Мудрого

(Есть версия о том, что Владимир и Олег готовились выступить против Ярополка совместно. Поскольку Ярополк был в союзе с Германией и состоял в браке с племянницей императора Оттона II принцессой баденской, то младшие Святославичи заключили союз с венграми, врагами Германии, и женились на венгерках. Сопоставляя время жизни Ярослава Мудрого можно предположить, что он, как и Вышеслав, был сыном Владимира от неизвестной по имени венгерской принцессы, а вовсе не сыном Рогнеды. Указанный в летописи возраст Ярослава, 76 лет в год смерти (1054), заставляет предполагать, что он родился, по крайней мере, в 978 году, то есть еще за два года до сватовства Владимира к Рогнеде.)

В лето 6488 (980 год) Владимир вернулся в Новгород с варягами и сказал посадникам Ярополка: «Идите к брату моему и скажите ему: «Владимир идет на тебя, готовься с ним биться». И сел в Новгороде. И послал к Рогволоду в Полоцк сказать: «Хочу дочь твою взять себе в жены». Тот же спросил у дочери своей: «Хочешь ли за Владимира?». Она ответила: «Не хочу разуть сына рабыни, но хочу за Ярополка». Этот Рогволод пришел из-за моря и держал власть свою в Полоцке, а Туры держал власть в Турове, по нему и прозвались туровцы. И пришли отроки Владимира и поведали ему всю речь Рогнеды – дочери полоцкого князя Рогволода. Владимир же собрал много воинов – варягов, словен, чуди и кривичей – и пошел на Рогволода. А в это время собирались уже вести Рогнеду за Ярополка. И напал Владимир на Полоцк, и убил Рогволода и двух его сыновей, а дочь его взял в жены. И пошел на Ярополка.

Владимир же стал жить с женою своего брата – гречанкой, и была она беременна, и родился от нее Святополк. От греховного же корня зол плод бывает: во-первых, была его мать монахиней, а во-вторых, Владимир жил с ней не в браке, а как прелюбодей. Потому-то и не любил Святополка отец его, что был он от двух отцов: от Ярополка и от Владимира

Был же Владимир побежден похотью, и были у него жены: Рогнеда, которую поселил на Лыбеди, где ныне находится сельцо Предславино, от нее имел он четырех сыновей: Изяслава, Мстислава, Ярослава, Всеволода, и двух дочерей; от гречанки имел он Святополка, от чехини – Вышеслава, а еще от одной жены – Святослава и Мстислава, а от болгарыни – Бориса и Глеба, а наложниц было у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове, в сельце, которое называют сейчас Берестовое. И был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и растляя девиц

(Летописцы, видимо, путают законных жен и наложниц князя Владимира, отсюда и путаница в том, от кого был рожден тот или иной его сын. Логика последовавших за смертью Владимира событий заставляет предполагать, что Борис и Глеб были рождены от византийской царевны Анны. Только отсюда могли проистекать их претензии на престол, только из-за этого они могли быть убиты первыми из всех братьев Владимировичей, и только по этой причине именно они могли быть канонизированы Русской Православной церковью, несмотря на то, что в гражданской войне 1015–1019 гг. погибли многие другие братья Ярослава Мудрого и Святополка Окаянного.)

В лето 6496 (988 год) пошел Владимир с войском на Корсунь, город греческий, и затворились корсуняне в городе.

Владимир же был просвещен сам, и сыновья его, и земля его. Было же у него 12 сыновей: Вышеслав, Изяслав, Ярослав, Святополк, Всеволод, Святослав, Мстислав, Борис, Глеб, Станислав, Позвизд, Судислав. И посадил Вышеслава в Новгороде, Изяслава в Полоцке, а Святополка в Турове, а Ярослава в Ростове, Когда же умер старший Вышеслав в Новгороде, посадил в нем Ярослава, а Бориса в Ростове, а Глеба в Муроме, Святослава в Древлянской земле, Всеволода во Владимире, Мстислава в Тмутаракани

В лето 6522 (1014 год) Ярослав, сидя в Новгороде, урок давал Киеву в две тысячи гривен от года до года, а тысячу в Новгороде гридням раздавал; и так давали все посадники новгородские, а Ярослав этого не дал Киеву отцу своему. И сказал Владимир: «Расчищайте пути и мостите мосты», желая на Ярослава идти, на сына своего, но разболелся.

В лето 6523 (1015 год) когда Владимир собрался идти против Ярослава, Ярослав, послав за море, привел варягов, так как боялся отца своего; но Бог не дал дьяволу радости. Когда Владимир разболелся, был у него в это время Борис. Между тем печенеги пошли походом на Русь, Владимир послал против них Бориса, а сам сильно разболелся; в этой болезни и умер июля в пятнадцатый день. Умер он на Берестове, и утаили смерть его, так как Святополк был в Киеве. Ночью же разобрали помост между двумя клетями, завернули его в ковер и спустили веревками на землю; затем, возложив его на сани, отвезли и поставили в церкви святой Богородицы, которую сам когда-то построил. Узнав об этом, сошлись люди без числа и плакали по нем – бояре, как по заступнике страны, бедные же – как о своем заступнике и кормителе. И положили его в гроб мраморный, похоронили тело его, блаженного князя, с плачем.

Святополк сел в Киеве по смерти отца своего, и созвал киевлян, и стал давать им дары. Они же брали, но сердце их не лежало к нему, потому что братья их были с Борисом. Когда Борис уже возвратился с войском назад, не найдя печенегов, пришла к нему весть: «Отец у тебя умер». И плакался по отце горько, потому что любим был отцом больше всех, и остановился, дойдя до Альты. Сказала же ему дружина отцовская: «Вот у тебя отцовская дружина и войско. Пойди, сядь в Киеве на отцовском столе». Он же отвечал: «Не подниму руки на брата своего старшего: если и отец у меня умер, то пусть этот будет мне вместо отца». Услышав это, воины разошлись от него. Борис же остался стоять с одними своими отроками. Между тем Святополк, исполнившись беззакония, воспринял мысль Каинову и послал сказать Борису: «Хочу с тобою любовь иметь и придам тебе еще к полученному от отца владению», но сам обманывал его, чтобы как-нибудь его погубить. Святополк пришел ночью в Вышгород, тайно призвал Путшу и вышгородских мужей боярских и сказал им: «Преданы ли вы мне всем сердцем?». Отвечали же Путша с вышгородцами: «Согласны головы свои сложить за тебя». Тогда он сказал им: «Не говоря никому, ступайте и убейте брата моего Бориса». Те же обещали ему немедленно исполнить это.

Посланные же пришли на Альту ночью, и когда подступили ближе, то услыхали, что Борис поет заутреню, так как пришла ему уже весть, что собираются погубить его.

И, помолившись Богу, возлег на постель свою. И вот напали на него, как звери дикие, обступив шатер, и проткнули его копьями, и пронзили Бориса и слугу его, прикрывшего его своим телом, пронзили. Был же он любим Борисом. Был отрок этот родом венгр, по имени Георгий; Борис его сильно любил, и возложил он на него гривну золотую большую, в которой он и служил ему. Убили они и многих других отроков Бориса. С Георгия же с этого не могли они быстро снять гривну с шеи, и отсекли голову его, и только тогда сняли гривну, а голову отбросили прочь; поэтому-то впоследствии и не обрели тела его среди трупов. Убив же Бориса, окаянные завернули его в шатер, положив на телегу, повезли, еще дышавшего. Святополк же окаянный, узнав, что Борис еще дышит, послал двух варягов прикончить его. Когда те пришли и увидели, что он еще жив, то один из них извлек меч и пронзил его в сердце. И так скончался блаженный Борис, приняв с другими праведниками венец вечной жизни от Христа Бога, сравнявшись с пророками и апостолами, пребывая с сонмом мучеников, почивая на лоне Авраама, видя неизреченную радость, распевая с ангелами и в веселии пребывая со всеми святыми. И положили тело его в церкви Василия, тайно принеся его в Вышгород. Окаянные же те убийцы пришли к Святополку, точно хвалу заслужившие, беззаконники, Вот имена этих законопреступников: Путша, Талец, Еловит, Ляшко, а отец им всем сатана.

Святополк же окаянный стал думать: «Вот убил я Бориса; как бы убить Глеба?» И, замыслив Каиново дело, послал, обманывая, гонца к Глебу, говоря так: «Приезжай сюда поскорее, отец тебя зовет: сильно он болен». Глеб тотчас же сел на коня и отправился с малою дружиною, потому что был послушлив отцу. И когда пришел он на Волгу, то в поле споткнулся конь его на рытвине, и повредил Глеб себе немного ногу. И пришел в Смоленск, и отошел от Смоленска недалеко, и стал на Смядыне в насаде. В это же время пришла от Предславы весть к Ярославу о смерти отца, и послал Ярослав сказать Глебу: «Не ходи: отец у тебя умер, а брат твой убит Святополком». Услыхав это, Глеб громко возопил со слезами, плачась по отце, но еще больше по брате, и стал молиться со слезами.

И когда он так молился со слезами, внезапно пришли посланные Святополком погубить Глеба. И тут вдруг захватили посланные корабль Глебов, и обнажили оружие. Отроки же Глебовы пали духом. Окаянный же Горясер, один из посланных, велел тотчас же зарезать Глеба. Повар же Глеба, именем Торчин, вынув нож, зарезал Глеба, как безвинного ягненка. Так был принесен он в жертву Богу, вместо благоуханного фимиама жертва разумная, и принял венец царствия Божия, войдя в небесные обители, и увидел там желанного брата своего, и радовался с ним неизреченною радостию, которой удостоились они за свое братолюбие. «Как хорошо и как прекрасно жить братьям вместе!» Окаянные же возвратились назад, как сказал Давид: «Да возвратятся грешники в ад». Когда же они пришли, сказали Святополку: «Сделали приказанное тобою». Он же, услышав это, возгордился еще больше, не ведая, что Давид сказал: «Что хвалишься злодейством, сильный? Весь день беззаконие…умышляет язык твой».

Итак, Глеб был убит, и был он брошен на берегу между двумя колодами, затем же, взяв его, увезли и положили его рядом с братом его Борисом в церкви святого Василия.

Святополк же окаянный и злой убил Святослава, послав к нему к горе Угорской, когда тот бежал в Угры. И стал Святополк думать: «Перебью всех своих братьев и стану один владеть Русскою землею.».

Святополк же окаянный стал княжить в Киеве. Созвав людей, стал он им давать кому плащи, а другим деньгами, и роздал много богатства. Когда Ярослав не знал еще об отцовской смерти, было у него множество варягов, и творили они насилие новгородцам и женам их. Новгородцы восстали и перебили варягов во дворе Поромоньем. И разгневался Ярослав, и пошел в село Ракомо, сел там во дворе. И послал к новгородцам сказать: «Мне уже тех не воскресить». И призвал к себе лучших мужей, которые перебили варягов, и, обманув их, перебил. В ту же ночь пришла ему весть из Киева от сестры его Предславы: «Отец твой умер, а Святополк сидит в Киеве, убил Бориса, а на Глеба послал, берегись его очень». Услышав это, печален был Ярослав и об отце, и о братьях, и о дружине. На другой день, собрав остаток новгородцев, сказал Ярослав: «О милая моя дружина, которую я вчера перебил, а сегодня она оказалась нужна». Утер слезы и обратился к ним на вече: «Отец мой умер, а Святополк сидит в Киеве и убивает братьев своих». И сказали новгородцы: «Хотя, князь, и иссечены братья наши, – можем за тебя бороться!» И собрал Ярослав тысячу варягов, а других воинов 40 000, и пошел на Святополка, призвав Бога в свидетели своей правды и сказав: «Не я начал избивать братьев моих, но он; да будет Бог мстителем за кровь братьев моих, потому что без вины пролил он праведную кровь Бориса и Глеба. Или же и мне то же сделать? Рассуди меня, Господи, по правде, да прекратятся злодеяния грешного». И пошел на Святополка. Услышав же, что Ярослав идет, Святополк собрал бесчисленное количество воинов, русских и печенегов, и вышел против него к Любечу на тот берег Днепра, а Ярослав был на этом.

Читайте также

Правление Ярослава Мудрого

Правление Ярослава Мудрого Киевляне считали виновником гибели Бориса и Глеба князя Святополка, получившего прозвище Окаянный. В борьбу за Киевский златостол (так называли в былинах киевский трон) ввязался Ярослав.В 1016 г. он пришел к Киеву с тысячей нанятых им варягов, а

Глава III Княжение Ярослава Мудрого

Глава III Княжение Ярослава Мудрого Так началось России ограбленье. Поляки обложили данью города. В народе приняли, как Божее явленье Им Святополка на престол восшествие тогда. При этом всем, в коварстве, князь решил Скорей избавиться от призванного тестя. Злодейский

3. Время Ярослава Мудрого (1036-1054 гг.)

3. Время Ярослава Мудрого (1036-1054 гг.) В 1036 г. Мстислав отправился на охоту, но там разболелся и умер. Его единственный сын умер тремя годами раньше. Ярослав стал неоспоримым властителем всей Руси, исключая полоцкие земли. Теперь как правитель Тмутаракани он мог претендовать

Наследство Ярослава Мудрого

Наследство Ярослава Мудрого Последним князем Днепровской Руси, которому удалось держать свое государство твердой рукой, был самовластец Ярослав Мудрый. После него сыновья перессорились, и начался процесс, который называют феодальной раздробленностью, то есть власть

§ 17. Удельный строй после Ярослава Мудрого

§ 17. Удельный строй после Ярослава Мудрого Единовластие, восстановленное Ярославом Мудрым после многой смуты, окончательно исчезло на Руси с его кончиною (1054). При сыновьях и внуках Ярослава Киевское государство постепенно утратило свое единство и превратилось в ряд

ПОТОМКИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО НАСЛЕДСТВО ЯРОСЛАВА

ПОТОМКИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО НАСЛЕДСТВО ЯРОСЛАВА После смерти Ярослава в 1054 году согласно традиционной истории Русь была поделена на уделы между сыновьями Ярослава. Изяслав, как старший сын, получил Киев и Новгород. Святослав — Чернигов, Тмутаракань, Рязань. Всеволод —

Жена Ярослава Мудрого

Жена Ярослава Мудрого Шведская принцесса Ингигерд, жившая в конце эпохи викингов, является знаковой фигурой в истории русско-шведских отношений раннего средневековья. Ее имя довольно часто встречается в исландских сагах, упоминают ее и русские источники. Она гораздо

Будівництво Ярослава Мудрого

Будівництво Ярослава Мудрого В противенстві до Володимира, що підтримував культурні звязки з Болгарією, його синові Ярославові довелося вже користуватися безпосередніми впливами Візантії, що покоривши Болгарію й перемінивши Охридський патріярхат на підчинену

Глава 3. ЭПОХА ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Глава 3. ЭПОХА ЯРОСЛАВА МУДРОГО § 1. Вторая междоусобица на Руси. Борис и Глеб — князья-мученикиВ пору болезни Владимира выявились определенные династические противоречия, за которыми стояла большая политика, религиозные, княжеские, боярские и дружинные кланы.Первым

3. Время Ярослава Мудрого (1036 – 1054 гг.)

3. Время Ярослава Мудрого (1036 – 1054 гг.) В 1036 г. Мстислав отправился на охоту, но там разболелся и умер. Его единственный сын умер тремя годами раньше. Ярослав стал неоспоримым властителем всей Руси, исключая полоцкие земли. Теперь как правитель Тмутаракани он мог

Внук Ярослава Мудрого

Внук Ярослава Мудрого Летописец под 1053 г. записал: «У Всеволода (так звали четвертого, любимого сына Ярослава Мудрого) родился сын от дочери царской, гречанки, и нарекли имя ему Владимир». На склоне своих лет, в «Поучении» детям, Мономах запишет: «Я, худой, дедом своим

Смерть Ярослава Мудрого. Княжеские междоусобицы

Смерть Ярослава Мудрого. Княжеские междоусобицы Великий князь Ярослав Мудрый умер в 1054 году Старший его сын Изяслав стал после отца великим князем в Киеве. 14 лет после смерти Ярослава его сыновья жили в полном согласии, совместно вели борьбу с дикими кочевниками и

ПОТОМКИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

ПОТОМКИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО Обратимся к поколению сыновей и внуков Ярослава. Изяслав Ярославич (1024—1078). Второй после умершего в 1052 г. Владимира сын Ярослава. Был оставлен отцом княжить в Киеве и оставался великим князем до 1068 г., когда киевляне, недовольные его

Глава 1 Варяги Ярослава Мудрого

Глава 1 Варяги Ярослава Мудрого Сегодня о варягах написано много, что создается впечатление, будто столько же много о варягах сказано в сочинениях европейских, византийских, арабских авторов. Но еще больше в русских летописях и произведениях скандинавских собирателей

Источник статьи: http://history.wikireading.ru/323366