Когда впервые стричь волосы у ребёнка

Обряды у монголов.

Первая стрижка волос – важное событие в жизни каждого монгола. У мальчиков она проводится в 3-5 лет, у девочек в 2-4 года.

В заранее назначенный день приглашают родных и друзей, устраивают праздник. Именинника наряжают и сажают на самое почетное место. Среди угощений обязательно должны быть молочные продукты. На северо-западной стороне сажают гостя, год рождения которого благоприятен для малыша.

В определенный момент управляющий пиром объявляет «Начнем стрижку». Гость касается волос младенца вначале деревянным ножом, а затем стрижет ножницами, завязанными белой лентой (хадаком). Остриженный клочок волос привязывают к концу хадака. Все гости стригут волосы ребенка по очереди. На верхней части лба или по бокам головы оставляют прядь волос.

Если ребенок будет монахом, то его стригут наголо. Имениннику дарят подарки. Подарки могут быть разными – от игрушек до денег.

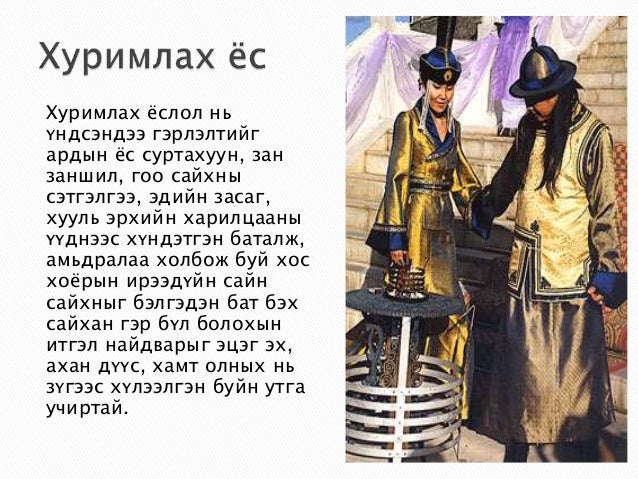

Богатые и давние традиции имеет свадебный обряд монголов. Ведь если все сделать правильно, молодых будет ждать долгая и счастливая жизнь. Назначая день и час свадьбы, родители молодых договариваются, что и как должно происходить в этот день. Они благословят брак, только если жених и невеста подходят друг другу, то есть родились в подходящие годы по восточному календарю.

У разных национальностей Монголии имелись некоторые отличия в брачных обрядах, но в целом существовала общемонгольская брачная церемония. Сторона жениха, выбрав невесту, отправляет свата к родителям невесты за разрешением. Если сторона невесты принимает предложение, то выражает свое согласие тем, что принимает от сватов подарки, готовит наряд девушке и новую домашнюю утварь для молодоженов, а сторона жениха ставит для молодых новую юрту. Жених приезжает к невесте вместе со сватами-свидетелями и совершает обряд поклонения родителям невесты. Теща одевает зятя в новые одежды, желает ему здоровья, а тесть преподносит ему символическую стрелу счастья. В это время подруги невесты наряжают девушку, надевают ей украшение, называющееся “сүйх” — отличительный знак невесты и другие, готовятся к предстоящим проводам, совершают церемонию прощания с невестой.

Приданое невесты отвозят в ее будущий дом ночью. На следующее утро жених приезжает в сопровождении друзей-ровесников и сватов-свидетелей к юрте невесты. Мать невесты велит дочери преподнести жениху и гостям угощения в честь проводов. Внутри их давно ждут — угощение готовили с вечера. Справа располагаются родственники невесты, слева — жениха. Даже в такой ранний час сватов положено угощать. Утренняя свадебная трапеза обильна, — за невестой приехали четверо, а еды приготовлено будто на десятерых! После угощения, гости выходят из юрты, и в ней остаются жених и невеста со своими друзьями.

Затем друзья жениха приглашают невесту выйти из юрты, надевают на нее церемониальную накидку, помогают ей сесть на коня и все вместе три раза объезжают юрту. И только после этого отправляются в путь. Свадьба должна состояться в новой юрте молодоженов. Родители жениха дарят новую юрту. Родители невесты – всю домашнюю обстановку.

Навстречу свадебному кортежу выезжает посланник со стороны жениха и приветствует невесту. По пути молодежь устраивает различные игры, состязания в силе и ловкости. По прибытии невесты на место ее отводят в специальную юрту, делают ей прическу замужней женщины — разделив волосы на прямой пробор на две большие пряди, заплетают косы или скрепляют их серебряными пластинами, с инкрустацией из драгоценных камней, придавая прическе форму крыльев мифической птицы Хангаруди. Затем невесту приводят к юрте свекра, чтобы поклониться бурхану, огню очага, свекру и свекрови.

После этого все направляются к новой юрте, где жених разжигает огонь в очаге, а невеста готовит первый чай. С этого момента ее будут считать уже не девушкой, а женой! Первый в юрте чай ни в коем случае нельзя пересолить. А чтобы умилостивить богиню домашнего очага, его нужно перемешать ровно двадцать один раз, — тогда счастье не отвернётся от нового дома. Жених в это время разрезает мясо. Его, в свою очередь, будут считать мужем лишь после того, как он нарежет баранину правильными ломтями. Во время пира невеста сидит за пологом. Свадебное пиршество, на котором произносится много благопожеланий, завершается традиционной песней и обрядовыми славословиями. Затем мать невесты, дав наставления дочери, уходит. Ее провожает зять.

На следующий день рано утром новобрачная открывает дымовое отверстие юрты свекра и готовит завтрак в своей юрте. Через три дня отец невесты приезжает к молодоженам и убирает полог у них в юрте, тем самым он снимает запрет, по которому невеста не имела права показываться на людях. А через месяц невеста навещает своих родителей, после чего молодые перекочевывают на другое место, чтобы начать самостоятельную жизнь.

Похоронный обряд. В день похорон к телу покойного притрагивается рукой тот человек, у которого «год» по двенадцатилетнему циклу лунного календаря подходящий, после чего начинается непосредственная подготовка к ритуальным обрядам. Прежде всего идут к ламе с просьбой открыть так называемый “алтан хайрцаг” или “золотой ящик”. Здесь необходимо небольшое отступление. Прежде всего лама говорит почему человек умер, когда и как он переродится. А затем дает наставления по поводу сутр, которые необходимо обязательно заказать в монастырях. Иначе душа умершего может причинить тебе вред.

Затем уже начинаются непосредственно сами похоронные работы. Готовится поминальное угощение, всем пришедшим проститься с умершим от имени его семьи вручаются сувениры, среди которых спички и мыло, что-либо символизирующее жизненный путь усопшего. Одежда умершего сжигается, имя его стараются не произносить. С помощью лам уточняют предпочтительный маршрут к месту погребения. Похороны проходят только в понедельник, среду и пятницу и обязательно рано утром. Очень аккуратно следует упоминать имена умерших, особенно при их родственниках. Обычно в таких случаях говорят «усопший», «ставший богом» и т.д.

В Монголии практиковались различные виды погребений: кремация, бальзамирование, погружение в воду, «небесные похороны». То, как похоронят умершего, зависело от его социального положения, причины смерти и местности, где он умер. Лицо умершего покрывают белым хадаком, согласно монгольской поговорке «при жизни скрывай интимные места, а в смерти – лицо». Запрещается не только смотреть на лицо усопшего, но и притрагиваться к телу, особенно к лицу. Умершую женщину клали в «мужской» половине юрты, а умершего мужчину — наоборот. Это отражает поверье монголов, что каждый перерождается человеком противоположного пола. Место захоронения выбирают подальше от поселений, дорог и путей кочевников, его не принято разглашать, чтобы умерший покоился в мире. На похороны приглашаются ламы. Чем их больше, тем выше был социальный статус умершего. Лама назначал день и время похорон, проводил необходимые ритуалы. Поминки устраиваются через 49 дней.

Источник статьи: http://asiarussia.ru/articles/17356/

Стрижка как у монгола

СТРИЖКИ МОНГОЛЬСКИХ ВОИНОВ (1200-1300 гг.) И ПОЧЕМУ КОРПОРАТИВНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ ХАНА И ЕГО ГВАРДИИ ВЫРАЖАЛАСЬ В ПРИЧЕСКАХ, ТОГДА КАК В ОСТАЛЬНОМ В ИМПЕРИИ ЦАРИЛ ПРИНЦИП ИЕРАРХИЧЕСКОГО СОПОДЧИНЕНИЯ ЧАСТЬ I.

Необычность внешнего вида монголов для европейца усугублялась традиционными прическами степняков. Монах Вильгельм Рубрук писал, что монголы выбривают квадратом волосы на голове. Этот обычай подтверждал и Карпини, который сравнивал прическу монголов с монашеской тонзурой. От передних углов квадрата, говорит Вильгельм, монголы выбривали полосы к вискам, и их также брили, как и затылок; в результате образовывалось разорванное кольцо, обрамляющее голову. Чуб спереди не стригли, и он спускался до бровей. Остававшиеся на голове длинные волосы сплетали в две косицы, концы которых за ушами связывались вместе. Карпини описывает монгольскую прическу похожим образом. Он также отмечает, что монголы отпускают длинные волосы сзади. Описание прически монголов, похожей на конский хвост, оставленное Винсентом де Бовэ, также совпадает с этими источниками. Все они относятся примерно к 1245 г. У мужчин, начиная с первой стрижки волос, проводившейся в трех- или пятилетием возрасте, выбривали макушку и затылок, но оставляли челку, свисавшую на лоб, и волосы на обоих висках (их заплетали в две небольшие косички). У мальчиков они торчали короткими хвостиками в разные стороны, мужчины их укладывали локонами за ушами. Длинные волосы сзади заплетали за ушами в две, реже в четыре и даже шесть кос. Косы обязательно сворачивались в кольца и завязывались бантиками, а у знати — и нитками жемчуга. На средневековых каменных изваяниях, найденных в степях Восточной Монголии и, вероятно, изображавших представителей «золотого рода» Чингизидов, в ряде случаев прослеживается именно такой тип прически. К XX в. эта прическа естественно вышла из употребления, но ее детский вариант с двумя торчащими косичками изредка встречается и в наши дни в отдаленных районах Монголии.

Мужчины Монгольской империи обязаны были носить сложный тип прически. Требование одинаковой укладки волос на голове распространялось на всех мужчин, находящихся на службе, независимо от их этнического происхождения и социального статуса. Прическа Чингис-хана не отличалась от прически рядового воина в его армии. Это обстоятельство требует объяснения, особенно с учетом того факта, что в империи царил принцип строгого иерархического соподчинения, который предполагает существенные различия во внешнем облике.

Так, например, костюм старших по званию имел важные отличительные детали; в первую очередь это касается золотых поясов. Корпоративная солидарность великого хана и его гвардии нашла отражение в геральдических символах: седло и конские ремни Чингис-хана и кешиктенов (дневной и ночной стражи в ставке хана) украшались фигурами свернувшихся драконов. Различались по материалу и надписям пайцзы, правом пользования «зонтом» обладало лишь ограниченное число высших военных чинов и члены императорской фамилии, а мужская прическа была одинакова для всех. Удивление вызывает как раз однообразность формы прически. В семиотическом плане эту прическу можно рассматривать как знак, который всегда «находится» при мужчине. Очевидная функция этого знака заключалась в идентификации «своих» на фоне «чужих». Наша задача — выяснить ролевое поле этого знака. В известном смысле можно утверждать, что все военнообязанное мужское население Монгольской империи представляло консолидированную группу, внешним признаком которой и выступала прическа.

В той же исторической энциклопедии Винцентия из Бовэ (1265 г.), который использовал донесения дипломатических миссий к монголам и другие документы из архива римской курии, после описания монгольской прически сказано, что точно так же бреют макушку и носят косы за ушами все, кто живет вместе с ними: команы, саррацены и другие, но лица этих людей не похожи на лица тартар. Таким образом, вопрос о неизменном постоянстве способа укладки волос выходит далеко за пределы этнографической проблематики и, видимо, должен рассматриваться в другой системе координат. Речь идет об имперской культуре. Так, например, уже упоминавшиеся воинские пояса с геральдическими изображениями драконов появляются в монгольской среде как бы в одночасье. И связано это было с резко изменившимся уровнем государственного строительства после реформ 1206 г., когда при оформлении новых элит потребовались новые объединительные символы. В строго иерархической вертикали империи правая мужская сторона «уравновешивалась» левой женской. Женским эквивалентом сложной мужской прически выступала бокка. И подобно тому, как форма прически была одинаковой для всех мужчин от императора до рядового воина, так и форма бокка была одинаковой для всех женщин в империи. Разумеется, что речь идет о женах, чьи мужья состояли на военной или административной службе у великого хана.

В глазах средневекового европейца острижение волос ассоциировалось с жизнью в обществе по определенным правилам поведения. Внешний вид и прическа жителей той или иной страны могли выступать в качестве одной из важных характеристик. Например, доминиканцы, отправившиеся на поиски «прародины венгров» в 1234 г., достигли Зихии. В отчете доминиканцев отмечается, что все мужчины в Зихии наголо бреют голову и тщательно растят бороды, и только знатные, демонстрируя свою знатность, оставляют над левым виском немного волос, выбривая всю остальную часть головы. Самим францисканцам предписывалось уставом быть гладко выбритыми и носить тонзуру на голове. Выбритая макушка францисканцев поразительным образом напоминала выбритый круг на голове у монголов. Это случайное совпадение было отмечено самими францисканцами. Особый интерес ситуации придает и то обстоятельство, что китайские дипломаты этого времени тщательным образом описывали устройство монгольской прически.

К середине XIII в. этноним монгол превратился в общеимперский политоним. Рашид ад-Дин отмечает, что в его время, т. е. в XIV в., тюркские племена именуют себя монголами, «хотя в древности они не признавали этого имени». Причина этого стремления — величие и могущество монголов. «Ныне дошло до того, что монголами называют народы Хитая и Джурджэ, нангясов, уйгуров, кипчаков, туркмен, карлуков, калачей, всех пленных и таджикские народности, которые выросли в среде монголов. И эта совокупность народов для своего величия и достоинства признает полезным называть себя монголами». Империя была открытой системой, ориентированной на включение и адаптацию новых групп. «Монголами» были все, кто обрел свое место в новой иерархии власти. Можно не сомневаться, что кидань Елюй Чу-цай, советник Чингис-хана по управлению Китаем, и венецианец Марко Поло, служивший гонцом при Хубилае, носили халаты и прически на монгольский манер. В этой перспективе требование однообразия мужской прически, наряду со способом запахивания полы одежды и женским головным убором бокка, следует рассматривать как интегрирующие факторы в жизни «Великого монгольского государства». Перечисленные внешние формы выступали как признак включенности в новую социальную среду и подчинения императивам «Великого монгольского государства». Приведу два примера. Первый, типологического характера: в 1207 г. правитель Сычуани У Си объявил о неподчинении Южной Сун и обратился за покровительством к империи Цзинь. Он даже ввел «варварский» способ запахивания полы одежды на левую сторону, что было символом полного подчинения чжурчжэньским правителям.

Известно, что средневековые общества были обществами высокой знаковости. Знаковая сущность явлений и вещей доминировала над их реальной сущностью. И одновременно мир высокой знаковости воспринимался как социально организованный. Это положение и иллюстрируют вышеприведенные описания, выполненные представителями других культур. В частности, донесения францисканцев призваны были, в противовес невероятным слухам о диких обитателях степей, представить мир кочевников как высоко организованный социум. Внешним наблюдателям бросалась в глаза не странная форма прически или головного убора, но их однообразие. Францисканцы, описывая форму мужской прически, на самом деле описывают имперскую униформу. Сам факт подробного описания монгольской мужской прически в отчетах европейских и южнокитайских дипломатических миссий свидетельствует о значимости этой внешней детали как имперского символа. Интересно отметить, что в Корее одно время монголы требовали от правителя и его подданных наличия кос как знака покорности. А после взятия Самарканда монголы вывели население и гарнизон в степь, отделили тюрков от таджиков и всех распределили на десятки и сотни. «По монгольскому обычаю тюркам они [приказали] собрать и закрутить волосы [дословно: тюркам соорудили на монгольский манер нугулэ и какул. Какул — особый вид прически, при которой волосы собирались на голове пучком и закручивались]» Согласие тюрков изменить прическу гарантировало им сохранение жизни. Известны и обратные примеры, но в таких случаях изменение монгольской прически на прическу противника относилось уже к разряду боевых хитростей. Иллюстрацией к словам брата Иоанна о том, что монголы «самые хитрые [из всех] в военном деле» может служить история с переодеванием войска Хулагу-хана. При осаде одного из городов в окрестностях Мосула, сообщает Рашид ад-Дин, монголы переоделись в одежду сирийцев, «выпустив по курдскому обычаю волосы». «Жители города, полагая, что это сирийцы, которые идут [им] на помощь, вышли [из города] навстречу и торжествовали. Монгольское войско окружило их со [всех] сторон и не одного не оставило в живых».

Чагатаи при Тимуре (конец XIV в.) считали себя вполне мусульманским войском, хотя по своей внешности и по своему военному устройству оставались верны традициям Чингис-хана. Резким внешним отличием Тимура и его воинов от прочих мусульман были сохраненные ими, по монгольскому обычаю, косы, что подтверждается и некоторыми среднеазиатскими иллюстрированными рукописями того времени 38. Головной убор одного из «чагатаев» в описании испанского посла Руи Гонсалеса де Клавихо выглядел следующим образом: сеньор Эрзинджана «на голове носил высокую шапку, отделанную жемчугом и драгоценными камнями. Верх шапки имел золотое навершие, с которого спускались две косы, из красных волос, сплетенные в три пряди, ниспадавших сзади и доходящих до плеч. Эти волосы, так сплетенные, и есть знак отличия [воинов] Тамурбека». Чагатаи (чагатайцы) — названия населения Мавераннахра в период со второй половины XIII века до второй половины XIV века. Связано с именем Чагатая, сына Чингисхана. Известно, что Мавераннахр в начале XIII века вошёл в состав Чагатайского улуса. В этот период (XIII—XIV вв.) термин «Чагатай» сначала означал благородных, которые были в окружении Чагатая, армию и их потомков. В XIV веке формировался новый этнос в результате смешивания оседлых и кочевых тюркских населений, в современном мире этот народ именуется «узбеками». Позже в XV веке тюркское население Мавереннахра и Восточного Туркестана называлось словом «чагатаи». В XV в. термин «чагатаи» приобрёл более широкий смысл. Он начал применяться не только по отношению к тюркским племенам, пришедшим в период монгольского завоевания; так стали именовать все тюркское население Мавераннахра, включая и ранее пришедшие племена. Испанский посол совершенно верно отметил знаковый характер косы в облике чагатаев. Нам остается лишь добавить, что эта коса унаследовала имперскую моду начала XIII в. Когда войско Тимура осаждало Дамаск (1400—1401 гг.), его внук Султан-Хусейн изменил своему деду и перешел на сторону осажденных; ему прежде всего отрезали косу и заставили переменить одежду. Приведенные примеры показывают, что в средневековых государствах кочевников прическа взрослых мужчин определяла в первую очередь социальный статус человека. Может создаться впечатление, что только на Востоке мужская прическа была предметом государственного интереса. В средневековой Европе наблюдалось то же самое явление, но функция контроля принадлежала церкви. Папский легат, епископ Филипп де Фермо, прибыв на собор в Буду (Венгрия) в 1279 г., обвинил венгров, которые, казалось, решили отвергнуть христианство, изменив свои прически и одежды по образцу, заимствованному у команов. Обвинение касалось безобразно распущенных длинных волос и одежды, подобающей женщинам. Епископ призвал венгров вернуться к прежнему виду и католической вере. Тем самым он обозначил влияние команов, обосновавшихся в Венгрии, после того, как те покинули причерноморские степи. Влияние команского имиджа было настолько сильным, что вызвало тревогу у духовенства, обеспокоенного за чистоту веры.

Источник статьи: http://vk.com/wall326084519_1798