- Тонзура: зачем священники и монахи выбривали головы

- Откуда это пошло?

- Тонзура и гуменцо

- Символизм

- Долгая традиция

- Зачем католические монахи выбривали макушки

- Откуда это пошло?

- Тонзура и гуменцо

- Символизм

- Долгая традиция

- Не для красоты: зачем католические монахи выбривают макушку на голове

- Что символизировали выбритые макушки у католических монахов

- Монашеский постриг: настоящая причина, по которой монахи стриглись

- Что такое «пострижение»?

- Почему тонзура имела такой вид

- Виды прически церковников

- К какому единому постригу пришла христианская церковь

- Постриг на Руси

- Как называется христианский обряд посвящения в монашество?

- Православная церковь

- Монашеский постриг

- Католическая церковь

- Русский светский обычай

- См. также

- Примечания

- Литература

- Ссылки

- Дурацкий вопрос

- Зачем католические монахи выбривали макушки на голове

Тонзура: зачем священники и монахи выбривали головы

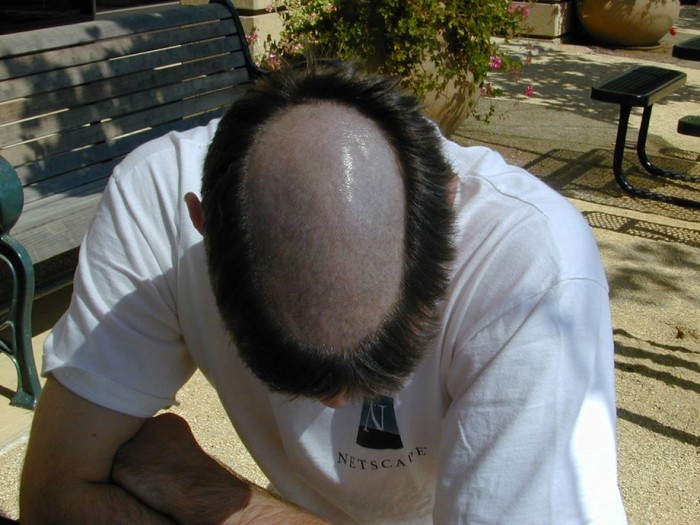

Наверняка многие замечали на картинах средневековых художников круглые проплешины на макушках католических монахов и священников. Эту выбритую часть головы называют тонзурой. Что же она символизировала?

Откуда это пошло?

На самом деле стрижка волос практиковалось в религиях, которые имеют гораздо древнее происхождение, чем христианство. К таким религиям относится, например, буддизм. Буддийские монахи до сих пор бреют голову наголо. Одной из основных причин для возникновения подобной традиции некоторые считают соблюдение элементарной гигиены.

Однако не только к чистоте тела стремятся буддисты. Они просто освобождают себя от необходимости следить за своей прической. Кроме того, полное избавление от волос на голове и лице означает для представителей этого учения абсолютное обезличивание и отречение от старого, мирского.

Тонзура и гуменцо

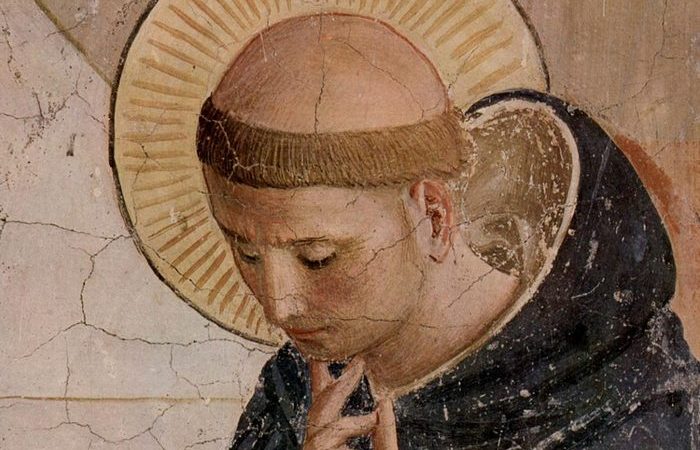

Бритье головы в форме круга на макушке стало христианской традицией около VI века. Христиане переняли ее у отшельников и кающихся людей. Оголенную часть на голове католики назвали тонзурой, что можно перевести с латинского как «стрижка». Согласно решению 4-ого Толедского собора, состоявшегося в 633 году, тонзуру обязаны были носить все представители «католического клира».

Интересно, что тонзура была распространена и на Руси. Только у нас она называлась гуменцо. Лингвист Макс Фасмер утверждал, что слово «гуменцо» является уменьшительной формой существительного «гумно» (расчищенный участок земли). Этот обычай пришел в нашу страну из Византии. Длинные волосы и бороды появились у православных священников только в XV веке, когда Константинополь пал, и служители церкви взяли на себя чиновничьи функции. Чиновникам же предписывалось носить именно длинные волосы.

Символизм

Выбритая округлая площадка на голове монахов и священников, конечно, являлась отличительной особенностью представителей духовенства. По такому признаку любой мирянин сразу определял, что перед ним стоит служитель церкви.

Несомненно, тонзура (как, впрочем, и гуменцо) имела в первую очередь символическое значение. Выбритая в форме круга макушка означала терновый венец, который, как известно, римские воины надели на голову Иисуса Христа. Так, в сохранившихся документах Собора, созванного патриархом Иоакимом в 1675 году, говорится: «… на главах же имети прострижено зовемое гуменцо немало, власы же оставляти по круглости главы, еже являет терновый венец, его же носи Христос».

Долгая традиция

Постепенно гуменцо исчезло с голов православных священников. Однако произошло это совсем не быстро. На сайте «Православная Москва» опубликованы воспоминания святителя Филарета Московского. Живя в XIX веке, он еще встречал старых представителей церкви с гуменцом.

Что касается тонзуры, то ее ношение стало необязательным для католических монахов лишь в 1973 году. Такое решение принял известный и другими своими реформами папа римский Павел VI.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/tonzura-zachem-sviascenniki-i-monahi-vybrivali-golovy-5e372765b368e1065ae687ec

Зачем католические монахи выбривали макушки

Наверняка многие замечали на картинах средневековых художников круглые проплешины на макушках католических монахов и священников. Эту выбритую часть головы называют тонзурой. Что же она символизировала?

Откуда это пошло?

На самом деле стрижка волос практиковалось в религиях, которые имеют гораздо древнее происхождение, чем христианство. К таким религиям относится, например, буддизм. Буддийские монахи до сих пор бреют голову наголо. Одной из основных причин для возникновения подобной традиции некоторые считают соблюдение элементарной гигиены.

Однако не только к чистоте тела стремятся буддисты. Они просто освобождают себя от необходимости следить за своей прической. Кроме того, полное избавление от волос на голове и лице означает для представителей этого учения абсолютное обезличивание и отречение от старого, мирского.

Тонзура и гуменцо

Бритье головы в форме круга на макушке стало христианской традицией около VI века. Христиане переняли ее у отшельников и кающихся людей. Оголенную часть на голове католики назвали тонзурой, что можно перевести с латинского как «стрижка». Согласно решению 4-ого Толедского собора, состоявшегося в 633 году, тонзуру обязаны были носить все представители «католического клира».

Интересно, что тонзура была распространена и на Руси. Только у нас она называлась гуменцо. Лингвист Макс Фасмер утверждал, что слово «гуменцо» является уменьшительной формой существительного «гумно» (расчищенный участок земли). Этот обычай пришел в нашу страну из Византии. Длинные волосы и бороды появились у православных священников только в XV веке, когда Константинополь пал, и служители церкви взяли на себя чиновничьи функции. Чиновникам же предписывалось носить именно длинные волосы.

Символизм

Выбритая округлая площадка на голове монахов и священников, конечно, являлась отличительной особенностью представителей духовенства. По такому признаку любой мирянин сразу определял, что перед ним стоит служитель церкви.

Несомненно, тонзура (как, впрочем, и гуменцо) имела в первую очередь символическое значение. Выбритая в форме круга макушка означала терновый венец, который, как известно, римские воины надели на голову Иисуса Христа. Так, в сохранившихся документах Собора, созванного патриархом Иоакимом в 1675 году, говорится: «… на главах же имети прострижено зовемое гуменцо немало, власы же оставляти по круглости главы, еже являет терновый венец, его же носи Христос».

Долгая традиция

Постепенно гуменцо исчезло с голов православных священников. Однако произошло это совсем не быстро. На сайте «Православная Москва» опубликованы воспоминания святителя Филарета Московского. Живя в XIX веке, он ещё встречал старых представителей церкви с гуменцо.

Что касается тонзуры, то ее ношение стало необязательным для католических монахов лишь в 1973 году. Такое решение принял известный и другими своими реформами папа римский Павел VI.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/zachem-katolicheskie-monahi-vybrivali-makushki-5cd1a23c5a6e0400b34f0ce2

Не для красоты: зачем католические монахи выбривают макушку на голове

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

История христианской церкви является одной из интереснейших страниц поздней античности, Средневековья и Нового времени. Уже хотя бы потому, что в церкви существует внушительный набор достаточно странных традиций, смысл которых будет крайне сложно понять простому мирянину. Ярким примером одной из таких загадочных традиций является выстригание волос на макушке католическими священниками. Выбритый на голове круг называется тонзура, что в переводе с латинского («tonsura») означает всего-навсего «стрижка».

Интересный факт : в православной традиции существует аналогичная стрижка, которая называется «гуменцо».

Когда именно монахи и священнослужители стали выстригать голову точно не известно. Бытует популярная версия, что такой постриг был официально введен католическим священником Пьетро Пьерлеони, который был антипапой под именем Анаклет II и противостоял папе Иннокентию II. В XII веке. Впрочем, с куда большей вероятностью тонзура появилась в христианстве намного раньше и без официального наказа со стороны папы.

Куда более важный вопрос о том, для чего именно делалась тонзура и какой смысл она несла. Здесь все достаточно просто. Состригание волос на голове – это исключительно ритуальное, символическое действие, которое означает жертву кающегося перед Богом. Есть основание полагать, что тонзура могла стать символической стрижкой в знак того, что Иисусу Христу пришлось носить на голове терновый венец.

Впрочем, сегодня тонзура уже не используется. В католицизме она была официально отменена совсем недавно – в 1973 году (с 1 января) эдиктом папы Павла VI.

Хочется узнать еще больше всего интересного? Тогда читайте о том, зачем католические священники носят белый «ошейник» до сих пор.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник статьи: http://novate.ru/blogs/051019/51974/

Что символизировали выбритые макушки у католических монахов

Зима непростое время для волос. Волосяной луковице достаточно пяти минут, чтобы замерзнуть даже при нулевой температуре.

А это значит, что у волос, испытывающих стресс, даже если вы всего лишь выбежали из дома и сразу же сели в машину, начинаются проблемы.

Тусклый цвет, секущиеся кончики, выпадение волос – эти симптомы активизируется зимой, из-за низких температур и сезонности, ведь известно, что волосы хорошо растут летом и весной, а большая их часть выпадает осенью и зимой.

Нормой считается если в день человек теряет около 150 волос. В этом случае паниковать не стоит – пригреет солнце и выпадение прекратиться. Но в желании сохранить шевелюру женщины иногда путают миф и реальность.

Например с давних времен сохранился миф, что « чем реже мыть голову , тем лучше работают сальные железы», а значит такой жировой щит сохранит волосяную луковицу от холода.

Это не так – грязные волосы испытывают недостаток питания, это приводит к их выпадению.

Для того, чтобы уменьшить зимнее выпадение волос специалисты трихологи советуют придерживаться несложных правил.

- Зимой лучше снизить температуру горячей воды при мытье волос. Таким образом корни волос не будут салиться, а кончики волос перестанут сечься.

- Бабушкин совет – носить шапку как никогда актуален. Но носить ее нужно правильно, особенно для женщин с длинными локонами. Чтобы шапка не электризовала шевелюру, лучше использовать шапку с шелковой подкладкой. Такая подкладка действует на волосы как «утюжок» и заставляет их блестеть. Специалисты рекомендуют по этой же причине пользоваться зимой шелковыми наволочками. Шапку выбирайте такую, которая может скрыть волосы полностью, но избегайте синтетики, чтобы воздух свободно циркулировал.

- Зимой не используйте металлических заколок и расчесок, замените их деревянными, силиконовыми или пластмассовыми. Чтобы укрепить волосы используйте не массаж расческой, а ручной массаж.

- Хотя бы в выходной день откажитесь от использования укладочных средств и позволяйте прядям высыхать после мытья головы в естественных условиях. Если вы не можете отказаться от укладки, то минимизируйте контакт этих средств хотя бы с кожей головы.

Однако масштабы облысения могут быть критическими, а для женщин потеря волос является настоящей трагедией. К счастью, ученые открывают удивительные тайны волос, что помогает медикам восстанавливать поредевшие шевелюры. АиФ разобрался с народными мифами и научными представлениями о волосах.

Миф 1. Самый эффективный метод избавления от лысины – это пересадка волос по одному, после чего они хорошо приживаются на новом месте и продолжают расти.

На самом деле наука не стоит на месте. В одной из швейцарских клиник красоты в Женеве не так давно появилось новое ноу-хау. Клиентам предлагается эффективный метод заполнения волосами тех мест, где образовалась плешь. Заключается он в применении специальных резинок, которые очень медленно, но верно натягивают кожу с волосяным покровом на близлежащий облысевший участок головы.

То есть волосы трансплантируются с одного места на другое не по отдельности, а сразу в большом количестве вместе с кожей, на которой предварительно делается надрез. Продолжительность этого процесса зависит от степени облысения. Стоимость поцедуры – от 15 до 20 тысяч евро. Результаты – впечатляют.

Потому к услугам женевской клиники обращаются все больше мужчин и женщин, мечтающих избавиться от лысины.

Еще более обнадеживают результаты экспериментов японских ученых из Токийского университета, которые разработали метод лечения облысения на основе стволовых клеток. Из них были выращены образцы тканей, которые вживили под кожу облысевших мышей.

Уже через три недели на коже грызунов появилась первая поросль. Правда, волосы выросли бесцветными. Тогда ученые добавили в ткани ген, отвечающий за цвет и структуру волос, после чего волосы на макушках у мышей росли уже черными.

Когда выросшие волосы выпали, на их месте начали появляться новые – то есть цикл роста волос полностью автоматизировался.

Ведущий автор токийского исследования Такаса Цудзи уверен, что скоро появится удобный и безопасный метод лечения облысения у людей. Однако в практику он войдет не раньше, чем через несколько лет – после того, как будут проведены масштабные клинические испытания на людях.

Миф 2. Фармацевты еще не придумали таблеток от облысения.

На самом деле все не столь безнадежно. Если проблемы с шевелюрой не связаны с серьезными патологическими процессами в организме, хороший эффект дает даже простой прием общеукрепляющих препаратов и необходимых для волос витаминов и минералов в таблетках. Отлично зарекомендовали себя при лечении облысения инъекции специальных кислородно-озоновых препаратов и витаминно-минеральных комплексов.

Но иногда выпадение волос у женщины связано с переизбытком мужских половых гормонов андрогенов или с чрезмерной индивидуальной чувствительностью к их нормальному уровню в организме.

В таких случаях применяются препараты – антиандрогены. Их регулярный прием предотвращает дальнейшее повреждение волос и даже способствует возобновлению их роста.

Главное – на ранней стадии облысения разбудить заснувшие фолликулы, которые еще не успели погибнуть.

Интересно, что современная лекарственная терапия андрогенной алопеции в большинстве случаев основана на побочных эффектах таблеток, предназначенных совсем для других целей. К примеру, улучшает рост волос один из препаратов, понижающих кровяное давление.

Антиандрогенный эффект имеют и калийсберегающие диуретики, которые обычно применяют для уменьшения количества жидкости в организме без потери калия.

Блокируют действие мужских половых гормонов, вызывающих облысение, и некоторые антигистаминные и противогрибковые препараты.

Интенсивно теряющим волосы женщинам, у которых уже наступила менопауза и наблюдается недостаток эстрогена и/или прогестерона, врачи назначают прием этих гормонов в таблетках и кремах.

Более молодым пациенткам для лечения андрогенетической алопеции иногда рекомендуют прием пероральных контрацептивов, поскольку препараты, служащие для контролирования деторождения, уменьшают выработку яичниковых андрогенов.

Разумеется, такое лечение проводится только под строгим медицинским контролем, так как вмешательство в гормональную сферу должно быть обоснованным и очень осторожным. Иначе можно нанести организму такой вред, по сравнению с которым потеря волос покажется досадной мелочью.

Андрогенная (андрогенетическая) алопеция у женщин – заболевание, при котором истончение и выпадение волос связано с повышенной чувствительнй волосяных фолликулов к андрогенам.

Патологический процесс наблюдается, прежде всего, на лобной, теменной, височной областях. При этом количество волос может и не уменьшаться, но они становятся заметно тоньше.

Прогрессирующая дистрофия волос может привести к тому, что волосяные луковицы начинают производить только пушковые волосы – совсем тонкие и короткие.

Миф 3. Сила и мощь непобедимого ветхозаветного героя Самсона заключалась в его длинных волосах. Подосланная врагами коварная Далила, выведав эту тайну, усыпила влюбленного в нее героя и велела остричь его.

Только после этого филистимляне смогли взять Самсона в плен. Однако со временем его волосы снова отрасли и необычайная сила к нему вернулась. Если следовать логике библейского сюжета, наши волосы обладают мистическими свойствами.

На самом деле в Израиле, действительно, нашли древний сосуд с прядями длинных волос, которые теоретически могли принадлежать Самсону. Все тайны волос еще не разгаданы, но почему-то именно с волосами связаны многие религиозные обряды и народные традиции. Длинные волосы у православных иерархов подчеркивают их внутреннюю силу и благочестие.

Духовная жизнь монаха начинается с пострига – обряда очищения и отречения от мирской суеты. Выбритая макушка у католических священников, так называемая, тонзура, символизировала терновый венец. А буддистские монахи вообще ходят бритоголовыми: отказ от волос на голове приравнивается в их религии к избавлению от препятствий на пути к просветлению.

И почему-то испокон веку считается, что человеком, у которого длинные волосы, труднее управлять.

Когда славянская девушка выходила замуж, накануне свадьбы подружки переплетали ее одну девичью косу в две: считалось, что одна коса питает жизненной силой ее, а вторая – будущее потомство. Чтобы не овдоветь, замужней женщине нельзя было носить только одну косу.

По структуре и химическому составу волос можно диагностировать заболевания, в том числе наркоманию, и раскрывать преступления. Обнаружив в волосах царицы Анастасии – первой жены Ивана Грозного – повышенное содержание солей ртути, историки высказали предположение, что она была отравлена.

Известный швейцарский психолог Грета Бауман утверждает, что волосы содержат информацию о наших стрессах и депрессиях, и советует после серьезных переживаний стричь волосы, или хотя бы кончики волос, хранящие память о тяжелых моментах жизни.

Монашеский постриг: настоящая причина, по которой монахи стриглись

Существуют специфические прически, которые символизируют собой принадлежность человека к определенному кругу людей. К таким прическам относится и тонзура христианских монахов. Если у человека имеется на макушке выбритый круг, который и носит название «тонзура», то ясно, какое призвание в жизни он себе выбрал, так как это знак его принадлежности к Церкви.

Откуда же появилась такая странная стрижка?

Что такое «пострижение»?

Многие считают, что можно постричься только в монахи.

На самом деле этот термин имеет широкое использование и относится к любой религиозной стрижке волос, связанной с церемониальным действом, и встречается практически во всех религиях – христианстве, восточном православии, индуизме и буддизме. Что характерно, такие стрижки были приняты в древней Греции и Риме, и именно с Рима начинается история христианского пострига.

Почему тонзура имела такой вид

История умалчивает о том, когда именно монахи-католики начали брить макушки, оставляя вокруг них узкое кольцо волос. Исследователи этой темы склоняются к мнению, что такая тенденция стала наблюдаться во II или III веке нашей эры, когда начали появляться сообщества набожных монахов. Есть несколько версий появления такой прически, но две из них наиболее вероятные.

Одна из них говорит о том, что в древности голову брили рабам, чтобы обозначить их низкий статус, а поскольку монахи называли себя «рабами Божьими», то такой постриг головы, но не полностью, с одной стороны, отличал их от настоящих рабов, а, с другой, демонстрировал послушание Богу.

Вторая версия касается того, что такая прическа была данью терновому венцу, который был возложен на голову Христа во время распятия.

Виды прически церковников

Когда мужчины хотели стать членами религиозных сообществ, то им очень коротко стригли волосы, используя для этого ножницы.

Тонзуру выбривали лишь в том случае, когда послушник принимал обет и становился настоящим монахом, то есть отрекался от мирской жизни. При монастырях всегда держали парикмахеров, которые поддерживали внешний вид всех тех, кто там находился, и знали, в каком случае какую прическу надо делать.

Стрижка монахов, так называемая тонзура, которая знакома многим по историческим фильмам, на самом деле представляет собой самый распространенный вариант этой прически, которых было два.

Традиционная тонзура носит название пострига римлянина или святого Петра.

Второй вид называется кельтским постригом или тонзурой Саймона Магуса. Он был распространен в Ирландии и на Британских островах. Имеется предположение историков, что кельтские монахи брили лишь переднюю часть головы от уха до уха, оставляя все остальные волосы длинными, но точных подтверждений этому нет, так как уже в 664 году кельтский постриг запретили.

К какому единому постригу пришла христианская церковь

Стоит отметить, что кельты, которые издревле занимались спортом, брили головы наголо, чтобы волосы им не мешали в занятиях. И когда к ним дошло христианство, то они и постриг решили носить в таком виде, то есть голову брить полностью. Естественно, церковь была возмущена таким кощунством и грозила отлучить любого от своего лона, кто будет носить такую прическу.

Кстати, церковь рассматривала постриг разного вида, как признак того, что монахи хотят носить не только разные прически, но и склонны по-разному воспринимать церковные традиции, что ей совсем не нравилось. Намечалась тенденция раскола, и у многих людей могло сложиться впечатление, что они напрасно приняли христианство.

- Вот почему в 664 году был созван в Уитби церковный собор, который решил, какую в Англии принять форму богослужения, и между кельтской и римской выбрал последнюю.

- В процессе обсуждений был затронут и вопрос пострига – кельтский признали вне закона, а постриг Святого Петра (римский) стал единственным.

- Лишь только спустя 1300 лет, а именно в 1973 году было принято решение, которое предложил папа Павел VI, отменить тонзуру.

Постриг на Руси

В древние времена на Руси был обычай, который сначала касался только великих князей, а позже стал применяться у дворян и бояр. Это постриг, которому подвергали подросших мальчиков, показывая тем самым, что их воспитание переходит от женщин к мужчинам. Позже этот обряд утратил свое значение, и волосы стали выстригать представителям мужского пола лишь при пострижении их в монахи.

Как называется христианский обряд посвящения в монашество?

Для наших читателей: как называется христианский обряд посвящения в монашество? с подробным описанием из различных источников.

Постриже́ние (по́стриг) — в исторических церквях символическое и обрядовое действие, состоящее в пострижении волос в знак принадлежности к Церкви.

В западной традиции пострижение совершалось только над священнослужителями и монахами, которые носили на макушке выбритый круг — тонзу́ру (от лат. tonsura «стрижка»).

В русской традиции аналогом тонзуры являлось гуменцо́.

Православная церковь

- над новокрещёными после таинства миропомазания как первая свободная радостная жертва человека Богу,

- при поставлении в клирики (обычно во чтеца) епископ постригает посвящаемого крестовидно в знак отделения его от общества простых верующих. В древней традиции всем священнослужителям выбривали гуменцо, или папалитру, оброснение — круг на его голове символизировал терновый венец. Выбритая часть покрывалась небольшой шапочкой, которая называлась «гуменцо», или «скуфья». Обычай выстригать гуменцо существовал в России до середины XVII века. В католицизме подобная стрижка — тонзура — сохранялась до 1973 года.

- в монашеском постриге. Следует заметить, что монашеский постриг над одним человеком может совершаться до трёх раз:

- при посвящении в рясофор,

- при посвящении в мантию,

- при посвящении в схиму.

Монашеский постриг

Пострижение является основным действием посвящения в монашество и его степени.

Перед пострижением послушник ползёт по полу из притвора храма к амвону, на котором его ожидает игумен. От посторонних взглядов ползущего послушника своими мантиями ограждают сопровождающие монахи.

Игумен испытывает твёрдость постригаемого вопросами и предупреждениями о трудности монашеского бытия, за которое необходимо дать ответ Богу на Страшном суде. Постригаемый произносит обеты. Чтутся молитвы. Затем игумен трижды бросает ножницы и требует от постригаемого со смирением их поднять.

Каждый раз постригаемый смиренно подаёт их и целует руку игумена. Приняв ножницы в третий раз, игумен крестовидно постригает посвящаемого с произнесением слов: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», и нарекает ему новое имя, знаменуя тем окончательное отречение постригаемого от мира.

После пострижения посвящаемый облачается в хитон, параман, рясу, пояс, мантию, клобук, сандалии и получает вервицу (чётки).

Обряд пострижения в великую схиму носит название «последование великия схимы» и отличается от обряда малой схимы только большей продолжительностью и торжественностью. После удостоверения в твёрдости намерения принять великую схиму посвящаемый приемлет пострижение, причём получает новое имя и облекается в великосхимнические одежды (куколь и аналав).

В аскетической традиции византийской аристократии и русских князей практиковался также предсмертный постриг.

Католическая церковь

В католицизме использовалась тонзура — выбритое место на макушке, знак принадлежности к духовенству.

Изначальное значение тонзуры полностью не выяснено. Раньше наголо брили голову кающиеся. В этом отношении тонзуру можно толковать как знак обращения к Богу. Первые монахи переняли этот обычай, который с VI века распространился на всех духовных лиц. Официальное предписание о ношении тонзуры было принято четвёртым синодом в Толедо.

Тонзура была отменена папой Павлом VI с 1 января 1973 года.

Русский светский обычай

На Руси существовал обычай первого стрижения волос у детей мужского пола — по́стриг (устар. пострег). Сначала он практиковался в семьях великих и удельных князей, а потом и знатных бояр и дворян.

Постриг совершался через три, четыре и более лет по рождении, с чтением особой молитвы, в церкви, для чего туда приводил «духовного сына» крёстный отец. Об этом обряде сообщают и польские хронисты Галл Аноним и Викентий Кадлубек; последний говорит, что постриг «рождал духовное свойство́, и мать постригаемого считалась названной сестрой постригающего».

Татищев пишет, что ещё в его время некоторые знатные люди держались этого древнего обычая и что дети переходили после пострига из рук женских в руки мужские. Иногда князья-родители сами совершали постриг и после того сажали постриженного на коня, в присутствии епископа, бояр и народа. У князей обряд этот сопровождался обыкновенно пиром.

Фёдор Успенский указывает:

Возможно, своеобразным рубежом, после которого княжич приобретал «первую степень» родовой дееспособности, были постриги и, по-видимому, нередко совмещавшийся с ними в династическом обиходе обряд посажения на коня. Не случайно это событие, подобно свадьбам и княжеским именинам, нередко сопровождалось многочисленным съездом князей-родичей.

По-видимому, точный возраст, в котором княжич проходил эти процедуры, не был определён строго. Судя по известным нам случаям, княжичи могли проходить его в возрасте двух-четырёх лет, причем многое здесь определялось семейными обстоятельствами.

Так, два родных брата Константиновича, Василько и Всеволод, внуки Всеволода Большое Гнездо, проходят этот обряд одновременно, несмотря на разницу в возрасте около двух лет.

Ритуальное состригание первых волос осуждалось христианской церковью, однако, считалось обязательным выстригание прядей в крестильном обряде и при пострижении в монахи.

См. также

- Извержение из сана

- Назорей

- Инициация

Примечания

Литература

- Пострижины / Седакова И. А. // Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М. : Межд. отношения, 2009. — Т. 4: П (Переправа через воду) — С (Сито). — С. 212—215. — ISBN 5-7133-0703-4, 978-5-7133-1312-8.

- Л. В. Беловинский. Постриг // Иллюстрированный энциклопедический историко-бытовой словарь русского народа. XVIII — начало XIX в. / под ред. Н. Ерёминой. — М.: Эксмо, 2007. — С. 520. — 784 с.: — ил. с. — 5 000 экз. — ISBN 978-5-699-24458-4.

Ссылки

ГЛОССАРИЙ

АББАТ (от сир. abba «отец»; в древней Иудее – обращение к учителям синагоги) – на Западе с V в. настоятель монастыря бенедиктинского ордена и вышедших из него клюнийского и цистерцианского орденов (у августинцев, доминиканцев, кармелитов и картезианцев настоятеля монастыря называли приором, у францисканцев – гвардианом).

Настоятели Монте-Кассино и Клюни назывались архиаббатами или аббатами аббатов. Аббат назначал должностных лиц обители, был наставником и судьей братии, налагал послушание и наказание на членов монашеской общины, был носителем хозяйственных и юридических прав аббатства.

Осуществлял все феодальные обязанности и права: организовывал светский суд для мирян; нес военные повинности, нередко становясь сам во главе войска; чеканил монету.

АББАТИСА – настоятельница женского монастыря. По отношению к вверенной ей общине осуществляла права и обязанности главы монашеской общины, но не имела сана. Управляла имуществом обители.

АГАРЯНЕ – племя, жившее на Синайском полуострове. Его происхождение (как и племени измаильтян) возводилось к египтянке Агари.

Рабыня бездетной жены патриарха Авраама Сарры, Агарь была дана ею в наложницы Аврааму с целью усыновить затем ее ребенка. Позже, когда вырос собственный сын Сарры Исаак, Агарь вместе с сыном Измаилом была удалена Саррой из дома Авраама.

Она ушла на юг Палестины, в пустыню. Здесь Измаил, по библейскому сказанию, стал родоначальником племен агарян и измаильтян.

АКОЛИТ (от греч. akolutho «сопровождать») – низший церковный служитель, помогавший священнику во время богослужения.

«АЛЛИЛУЙЯ» – массовое религиозное движение, возникшее в 30-х гг. XIII в. в городах Северной Италии; его участники устраивали праздники и процессии во славу Божию и требовали установления «мира и покоя».

АНТИФОН (из греч. anti «против» и phone «звук, голос») – в церковном богослужении песнопение (из псалмов), исполнявшееся поочередно двумя хорами (или солистом и хором). Одна из древнейших форм церковного пения.

АНЦИАН (итал. anziano «пожилой человек, старейшина», из средневек. лат. anteanus от ante «прежде») – магистрат в средневековых коммунах (Совет анцианов).

АПОКРИСАРИЙ, АПОКРИСИАРИЙ (от греч. apokrisis «ответ») – с середины V в. постоянный представитель папы или патриарха Александрийского при константинопольском дворе. Направление апокрисария в Константинополь прекратилось в VIII–IX вв.

В это время папы фактически порывают всякие связи с Византией. Апокрисарий направляется теперь ко двору Карла Великого.

После того как епископ Римский занял в Италии и на Западе в целом исключительное положение, тяготевшие к Риму иерархи, например епископ Равеннский, стали держать своих апокрисариев при папе.

АПОСТОЛ (греч. apostolos «посланник») – в Библии тот, кто получает повеления от Бога для сообщения их людям. В Ветхом Завете – это Моисей (Числ 16, 28), пророки; в Новом Завете – Христос (Евр 3, 1), двенадцать избранных Им учеников (Мк 3, 14 и др.), а также семьдесят других учеников Христа (Лк 10, 1).

«АПОСТОЛЫ», АПОСТОЛИКИ, АПОСТОЛЬСКИЕ БРАТЬЯ – общее наименование различных христианских сект, протестовавших против обмирщения Церкви и проповедовавших возвращение к апостольской простоте. В III и IV вв. появились во многих местах Малой Азии, но вскоре были уничтожены. В XII в.

так называлась часть катаров на нижнем Рейне. В XIII в. многочисленная секта «апостолов» появилась в Италии. Во главе ее стоял Герард Сегарелли, бывший францисканец. В 1286 г. папа Гонорий IV приказал уничтожить все общины, существовавшие без папского разрешения. В 1294 г.

Сегарелли был схвачен и в 1300 г. казнен. Во главе секты встал Дольчино, сын священника из Новары. Он выступал против инквизиции, допуская в борьбе с ней ложь и применение оружия. В 1304 г.

он предпринял вместе со своими приверженцами набег на Северную Италию, но был окружен войском епископа Верчелльского. В 1307 г. был сожжен на костре.

АРЕНГО (из герм. hring «круг») – в средневековой коммуне собрание жителей, а также место, где оно проводилось (conventus ante ecclesiam – букв. «собрание перед церковью»).

АРХИДИАКОН (греч. archidiakonos – букв. «глава диаконов») – 1) церковная должность, помощник епископа, ближайший исполнитель его воли. Архидиакон заботился о подготовке низших клириков, надзирая за диаконами, заведовал благотворительной деятельностью епископства и т. д. С VI в.

архидиаконы получают дисциплинарную власть над пресвитерами, а затем и сан пресвитера. Тридентский собор (середина XVI в.) резко ограничил права архидиаконов, в результате чего эта должность постепенно исчезает; 2) почетный титул, указывающий на первый чин (ступень) капитула в кафедральном соборе.

АРХИЕПИСКОП (от греч. archi «главный, старший» и episkopos «надзиратель, смотритель») – 1) сан, который, начиная со времени правления римского императора Константина Великого (306–337), присваивался, как и сан митрополита, епископам столиц диоцезов, имевшим власть над другими епископами диоцеза; 2) почетный титул, присваивавшийся папой за особые заслуги епископам.

АРХИКАНЦЛЕР (лат. archicancellarius «главный письмоводитель») – глава королевской (императорской) канцелярии.

АРХИПРЕСВИТЕР (от греч. archi «старший, главный» и presbyteros «старец, старейшина») – 1) звание членов капитула кафедрального собора; 2) почетный титул священника особо отличившегося прихода.

АСЕССОР (лат. assessor «помощник») – в Древнем Риме должностное лицо, облеченное судебной властью. В императорский период – советник императора, избираемый им из числа сведущих и опытных юристов. Из Рима звание перешло в средневековую Европу; здесь оно было присвоено членам резолюционных и заседательских судов.

БАЗИЛИКА

Дурацкий вопрос

|

|