- Татарские прически для девушек

- «Мин алтын матур чэчэк»: чем украшали себя татарки до революции?

- Дорогая татарская женщина

- Тастары, чулпы и серьги

- Покрывая шею и грудь

- Дамские аксессуары

- Бьюти-индустрия 100 лет назад: черные зубы, «скисший» шампунь и пилюли для высокой груди

- Намалеванные барышни

- Красота требует жертв

- Ногти, зубы и волосы

- В XX век с ориентацией на Запад

- Татарская печать о косметике

Татарские прически для девушек

Замужние узбечки тоже срезают локоны. Скорее всего, так обозначали для других свое замужество. Даже если учесть, что женщины-мусульманки в старину ходили в платках, и их никто из мужчин не мог разглядеть. Но только не женщины, которые в общественных местах, например, в бане или на праздниках могли своими глазами рассмотреть молодую, и если что, сосватать за своего сына или родственника. Локоны как бы говорили: женщина замужем.

Редко кто занимается изучением своей культуры, своей этнографии. Спасибо Лиле Юнусовой за добросовестно подобранный материал. Хорошо бы продолжить исследование и опубликовать материалы по мужским прическам крымских татар.

Русская писательница Олимпиада Шишкина в 1845 году посетила имение князя Адиль-бея Балатукова в Каралезе. Вот как описала Шишкина дочерей князя: «Старшая, лет 16-ти, уже помолвлена, две маленькие – ещё дети: у всех приятные лица. Сверх белых шерстяных платьев были на них парчовые полукафтаны (по-татарски – джеба). У невесты на шее не на одну тысячу было золотых монет, а на голове из золотого глазета шапочка с бахромой, из-под которой кругом висело косичек 50 или более…»

Когда Мерьем ана была под деревом в кровоподтёках со спутанными волосами с небес спустилось 19 ангелов и каждый из них сплёл по одной косе.В память об этом крымскотатарские девушки тоже плели по 19 косичек.

Источник статьи: http://kartamirakrym.blogspot.com/2014/01/blog-post_6.html

«Мин алтын матур чэчэк»: чем украшали себя татарки до революции?

Какие украшения носили татарки сто лет назад?

Сегодня практически невозможно встретить женщин, которая не носила бы серьги, кольца, браслеты, цепочки, бусы и другие вещи. И желание дам украсить себя каким-нибудь дорогим аксессуаром появилось с незапамятных времен. Казанский этнограф и колумнист «Реального времени» Дина Гатина-Шафикова сегодняшнюю колонку в нашей интернет-газете посвятила именно украшениям, которые издавна надевали татарки. Как и сегодня, элементы, дополняющие женскую одежду, были весьма недешевым удовольствием.

Дорогая татарская женщина

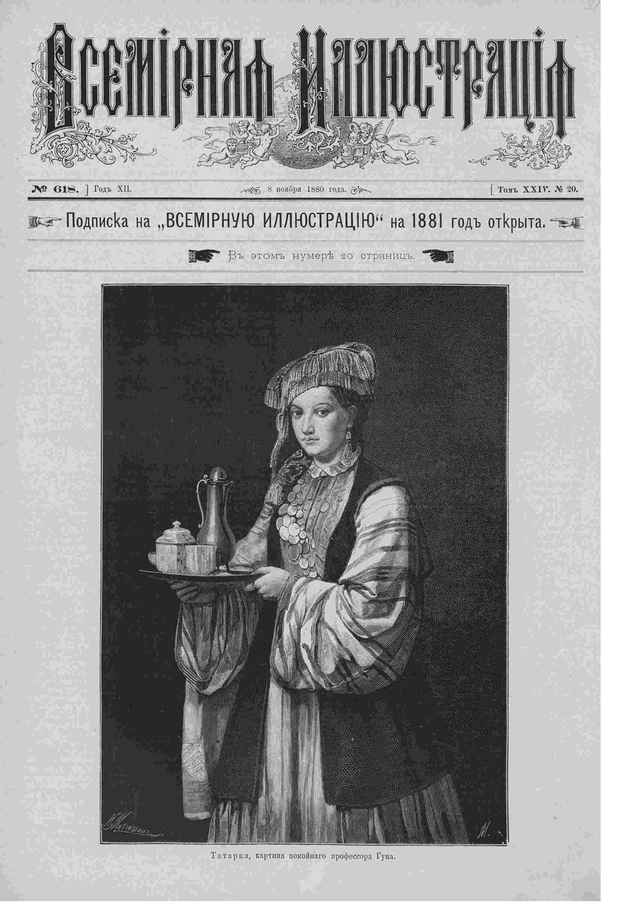

Сегодня в жизни представительниц прекрасного пола завершающей нотой всего образа становятся броши, кольца, ожерелья, иногда весьма крупные, а иногда и небольшие, но почти всегда обращающие на себя внимание. Однако это не модные веяния последних лет.

Раскрывая особенности традиционного костюма, невозможно поведать о нюансах только самой одежды. Воссоздавая картину всего образа, обязательным становится рассказ об украшениях, которые являются обязательной частью всего комплекта. Татарские женщины всегда их любили, носили и дома, и на выход. Причем необходимо отметить, что изготавливались украшения не только из металла, но были и тканевые, декорированные различными нашивками, лентами, бахромой и ювелирными бляхами.

Интересный момент был подмечен К.Ф. Фуксом. Рассказывая об одежде и украшениях казанских татарок, он не только описал, что они носили, но и сообщил цену, чтобы читатель понял, что на подобные женские радости татарские мужчины не скупились. «Серьги из серебра, вызолоченные, примерно ценою в 35 рублей; ожерелье вызолоченного серебра, с каменьями, особенно с бирюзой, с вызолоченными рублевиками, обращенными портретами к телу, ценою в 60 рублей; браслеты из вызолоченного серебра с надписями, с камнями, особенно с сердоликами и с бирюзой, за ним нанизаны голландские червонцы и несколько ниток красных кораллов, или жемчуг, ценою в 3000 рублей; у богатых на каждом пальце по кольцу, из вызолоченного серебра, с бирюзою, с аметистами и с жемчугом. Все эти десять колец ценою в 500 рублей; перевязь через левое плечо с каменьями, жемчугом и с империалами. Такая перевязь стоит до 3000 рублей».

Этнограф Н.И. Воробьев в своей книге относительно периода второй половины — конца XIX века, отмечал, что татарские женщины «богатых горожан носят большое количество украшений, сделанных из золоченого серебра и даже золота, причем ими употребляются лучшие образцы украшений. Бедные крестьянки и горожанки носят меньшее число украшений. Часто употребляются украшения из меди или низкопробного серебра, украшенные более бедно, преимущественно чеканом, а не сканью. Типы же украшений остаются теми же… Однако новые, европейского происхождения украшения начинают вклиниваться в быт богатых, тогда как бедные носят или старые типичного вида, или не носят совсем».

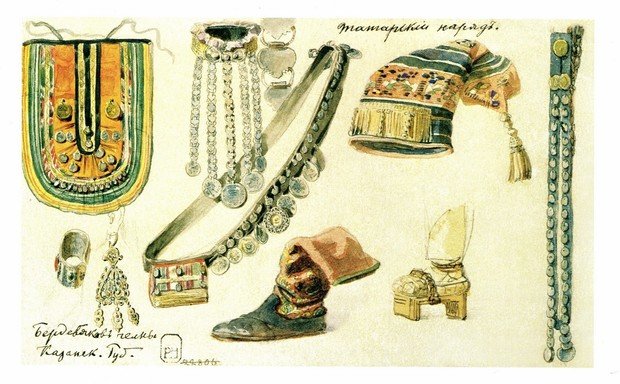

Применимо к самим украшениям знаменитый исследователь и искусствовед П.М. Дульский писал «к оригинальным ювелирным украшениям татарок относятся накосники, бляхи, пряжки, застежки, перстни, массивные серьги, кольца, ожерелья, пуговицы, браслеты, амулеты и многие другие занятные безделушки, выполненные с большой любовью и вкусом. По своему производству все эти предметы ювелирного характера выполнялись казанскими татарами, некоторые же привозились из Бухары, Кавказа и Константинополя, худшие же, работавшиеся исключительно для бедноты, изготовлялись в Рыбной слободе русскими кустарями, и эти изделия не могут быть признаны художественными».

Тастары, чулпы и серьги

Итак, украшения татарских женщин были многообразными, изготавливались из различных материалов, и к тому же они были не только для определенной части тела. Соответственно, рассказывая о таких красивых и говорящих деталях костюма, необходимо поведать об основных их видах и типах.

К головным украшениям относятся налобные повязки, которые обычно самостоятельно не использовались, чаще всего в составе головного убора. Повязка могла быть как тканевая, с бахромой золотной, так и в виде металлической цепочки с бляхами, прикрепленными со стороны лица. Височные украшения, как и налобные, не носили отдельно. Причем они были и тканевые, в виде плотных наушников, являясь составной частью головного убора, широко распространенные среди крещенных татар. Металлические состояли из цепочек и монетных подвесок. Обычно использовались для закалывания тастаров — полотенцеобразного головного покрывала (бытовало у мишарей, касимовских татар и кряшен).

Узнаваемые и широко распространенные среди тюркских народов — накосные украшения. У татар — это чулпы, состоявшие из узких лент с шумящими подвесками, вплетенными в косы. Еще были монетные (наиболее распространенные) литые и плетеные из проволок. В ходу были и полностью закрывающие косу в виде одной или нескольких соединенных перемычкой прямоугольных полос ткани — тезмә, чәч тәнкәсе, обильно украшенные монетами, разнообразными бляхами и бусинами.

Татарки всех возрастов очень любили носить серьги — сырга, алка. Причем они были разных размеров и вариаций исполнения. Как было отмечено казанским этнографом и исследователем С.В. Сусловой, несмотря на обилие разнообразных форм и заимствования у других народов наиболее понравившихся образцов, специфичной и свойственной татарам была миндалевидная форма серьги.

Покрывая шею и грудь

Другой тип украшений — височно-нагрудные (крепились на висках и спускались в качестве декоративного элемента на грудь). К примеру, в экспозиции «Золотая кладовая» Национального музея Республики Татарстан представлено старинное украшение, которое прикреплялось к головному убору и, спускаясь вниз, украшало шею и грудь. Достаточно рано вышло из бытования. Характерно скорее для ранних форм костюмного комплекса.

Шейно-нагрудные использовались не только как декоративный элемент, но и применялись для прикрытия грудного разреза рубахи. Одно из наиболее знаменитых и узнаваемых украшений этого типа — воротниковая застежка или цепочка — яка чалбыры, представляющая собой металлическую или тканевую основу, закрепляющуюся на шее, со спускающимися со стороны груди подвесками.

Нагрудники как декоративный элемент были двух типов — нижние, которые носили утилитарный характер, а вот верхние уже принадлежали скорее к праздничному варианту. Они были разной формы, декорировались как позументом, нашивками, вышивкой, так и ювелирными бляхами, монетами и бусинами.

Перевязь хаситә стала практически визитной карточкой среди всего разнообразия украшений у татарок. Особенностью этого украшения было и то, что перевязь могла быть и тканевой, любовно украшенной самой хозяйкой (наиболее распространенный вариант, сохранившийся вплоть до второй половины XIX века среди женщин старшего возраста). Но встречаются хаситә и из металла, изготовленные профессиональными ювелирами (более ранние образцы городской татарской культуры рано вышедшие из бытования). Однако была и небольшая деталь, которая отличала ее от массы других украшений. По этому поводу К.Ф. Фукс писал: «Внизу этой перевязи на правом боку пришит корманец, куда кладут мелко писанный алкоран», что было отмечено и позднее Н.И. Воробьевым, «нашиваются на хаситә также различные предметы амулетного значения», соответственно, это не только декоративный элемент, но и имеющий в своей основе характер оберега. С.В. Суслова относительно данного украшения пишет «перевязь в целом является принадлежностью женского костюма и начальное надевание ее нередко связано с въездом молодой в дом жениха».

Были в ходу среди татарок и ожерелья. Если говорить о более ранних вариациях, то данные украшения скорее девичьи, но уже со второй половины XIX века, когда традиционные тканевые нагрудники, особенно в городской среде, постепенно выходят из обихода, они начинают повсеместно распространяться и у женщин. Также использовались броши как декоративный и утилитарный предмет для скрепления грудного разреза рубахи.

Дамские аксессуары

Браслеты для татарских женщин были неизменным украшением рук, и к тому же, их носили попарно, так как считалось, что таким образом в семейной паре сохранятся добрые отношения. Причем браслеты декорировали гравировкой, чеканкой, филигранью и инкрустировали различными камнями.

Перстни и кольца носили как татарские женщины, так и татарские мужчины. По этому поводу Н.И. Воробьев отмечал «кольца употребляются обычно европейского образца и носятся сравнительно реже, чем перстни, и главным образом мужчинами. Мужские перстни, украшенные печаткой из того же материала, на которой вырезается имя владельца, и украшенные эмалью или драгоценными камнями…Мужчины носят колец меньше, 1-2, редко 3, а женщины, даже крестьянки, 2-3 кольца носят постоянно, а по праздникам богатые татарки, отправляясь в гости, унизывают все пальцы перстнями, по нескольку на каждый, так что пальцы почти теряют способность сгибания». Тюрколог и профессор Н.Ф. Катанов в своей статье «Несколько слов по поводу русских и татарских перстней» от 1904 года подметил интересный факт, что «перстни у татар (мужчин) носятся обыкновенно на указательном или безымянном пальцах, но никогда не встречаются на среднем».

Таким образом, данная колонка стала лишь приоткрытой дверцей в мир татарских украшений. В экспозициях Национального музея РТ и Государственном музее изобразительных искусств РТ возможно воочию познакомиться украшениями. Исследователями С.В. Сусловой и Л.Н. Дониной ведется работа не только по фиксированию типов украшений и техники их изготовления, территории распространения, но и раскрывается история их появления, взаимодействия и взаимовлияния народов на развитие ювелирного дела татар.

Справка

Дина Гатина-Шафикова — научный сотрудник отдела этнологических исследований Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.

- В 2010 году окончила исторический факультет, на кафедре археологии в Казанском (Приволжском) федеральном университете.

- В 2014 году окончила аспирантуру в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ.

- С 2010-го по 2013 год — сотрудник Национального музея Республики Татарстан.

- Исследовательские интересы: визуальная антропология, татарский костюм, история волго-уральских татар.

- Автор ряда научно-популярных и исследовательских публикаций. Колумнист «Реального времени».

Источник статьи: http://realnoevremya.ru/articles/92823-chem-ukrashali-sebya-tatarki-sto-let-nazad

Бьюти-индустрия 100 лет назад: черные зубы, «скисший» шампунь и пилюли для высокой груди

Как татарки пользовались косметикой до революции?

Сегодня практически каждая женщина (и многие мужчины) в той или иной степени пользуется косметикой и средствами по уходу за телом. И желание выглядеть красиво у представительниц прекрасного пола существовало практически всегда. Однако представления о красоте менялись. Колумнист «Реального времени», казанский этнограф Дина Гатина-Шафикова в новой авторской колонке, написанной специально для нашей интернет-газеты, поведала, какой косметикой пользовались татарские модницы сто лет назад и на что они шли, чтобы соответствовать тогдашним представлениям о прекрасном.

Намалеванные барышни

Для современной женщины уход за своим телом и лицом, использование косметики и различные спа-процедуры стали неотъемлемой частью жизни. Иногда мы пользуемся рецептами, которые достались нам от бабушек и прабабушек. Однако мы не знаем и сотой доли того, как ухаживали за собой татарские женщины, что использовали в качестве румян или пудры, чем умывались и красили ногти.

Современники и исследователи XIX — начала ХХ века активно изучали быт татар, не забывая упомянуть и о такой теме, как косметические средства. Еще в XIX веке при описании татарских женщин зачастую отмечалось, что они ярко красятся и наносят косметику не только на лицо, но и на зубы и ногти, показывая этим свой статус (чем богаче женщина, тем больше в ее обиходе косметических средств, и тем чаще она их могла использовать).

Например, Карл Федорович Фукс в своей работе, изданной в 1844 году, описывая, как собирается татарская женщина в гости, отметил, что она «натирает свое лицо очень густо белилами и самыми яркими китайскими румянами, всячески старается начернить брови, особенно ресницы, чтобы глаза получились более яркими, далее чернит зубы и обвязывает ногти составом из персидского порошка, сделанного из сухих бальзаминовых цветов (хна), стертых с квасцами. Этот состав в несколько часов красит ногти в оранжевый цвет…».

С. Монастырский в унисон с Фуксом писал о большой любви женщин к косметическим средствам: «Чем моложе и богаче татарка, тем тщательнее она красится и белится. Нужно заметить, что татарки более других женщин заняты своим туалетом». Аналогично писал и исследователь Н.О. Рыжков в своем труде «Географический очерк Сызранского уезда», где среди прочих народов он описывал и татар: «…Татарки густо мажут лицо белилами, румянами, сурьмят брови и ресницы и чернят зубы».

Красота требует жертв

Большая часть декоративной косметики была привозной. Дорогие белила закупали в Китае и Средней Азии (свинцовые и китайские белила); разводили их или в чистой воде или с добавлением розового масла. Наносили полностью на лицо и на шею. Щеки румянили настоем из различных трав или в более дешевом варианте могли использовать смоченный водой покупной лист бумаги, окрашенный в красный цвет.

Природные и густые брови (как модно в настоящее время) у татарок были не в почете. Красивыми считались тонкие, полукруглые. Для придания нужной формы их выщипывали. Для этого использовали специальные щипчики в виде пинцета. После выщипывания их окрашивали в черный цвет усьмой (травянистое двулетнее растение из семейства горчичных высотой около метра). Причем, при использовании этого красителя было небольшой жжение, а брови сначала окрашивались в ярко-зеленый цвет, потом синели и только после темнели до практически черного цвета.

К началу ХХ все чаще татарки начинают окрашивать брови, как и многие современные девушки и женщины покупными, фабричными карандашами. Однако, зачастую, могли использовать и обычные писчие (наиболее жирные и мягкие).

Веки и ресницы окрашивали сурьмой (сульфин сурьмы, черный камень, растолченный в порошок и разведенный маслом), хранившийся в специальной небольшой металлической емкости с крышечкой — «сурьмовнице», к которой была прикреплена палочка, доходящая до дна. Именно этой палочкой зачерпывалась сурьма, которой закрашивалось межресничное пространство, сами ресницы и веко.

Ногти, зубы и волосы

Окрашивание ногтей — характерная деталь, которая часто использовалась татарскими женщинами. В этнографических очерках «Народы Сибири» от 1956 года (Института этнографии имени Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР) в описании сибирских татар, было обозначено, что в среде татарских женщин «от бухарцев было заимствовано окрашивание ногтей в желтый цвет (мятой гвоздикой) или в красный (свежими листьями бальзамина)». Подобное использование хны было присуще и казанским татарам. Причем, зачастую, для более интенсивного цвета, смесь из сушеных трав, смешанных с квасцами, наносили на ногти, перевязывали куском ткани и оставляли на ночь, а смывали только утром. Окрашивание ногтей носило и ритуальный характер, так как присутствовало в свадебной обрядности татар.

Практика чернения зубов, была характерна не только для татар, но и для многих азиатских народов. К тому же и в среде русского населения бытовала подобная процедура по наведению красоты. Так, А.Н. Радищев в своем труде «Путешествие из Петербурга в Москву», описывая новобрачную, заметил, что ее «зубы чернее сажи». Н.И. Воробьев отмечал, что подобный обычай среди татар сохранился вплоть до начала ХХ века «в Мамадышском, Тетюшеком и кое-где в Закамских кантонах. В Казани этот обычай почти исчез… Чернили зубы особым порошком из нароста фисташкового дерева, стираемого в порошок и смешивающегося с окалиной с наковальни… Также зубы окрашивали настоем дубовых орехов».

В целом касаемо ухода за собой Г.Н. Ахмаров отмечал, что «по убеждению татар, тело женщины, как предмет нежный, не должно быть грубым». А. Сперанский, описывая казанских татар, обозначил, что как мужчины, так и женщины очень внимательны к своей внешности и отличаются особенной чистоплотностью.

Длинные волосы татарские женщины (мужчины волосы на голове брили) обычно мыли катыком или скисшим молоком. Состав намазывали на голову, потом промывали горячей водой. Считалось, что мытье подобным способом, не только хорошо отмывало волосы от грязи и пыли, но и способствовало укреплению и росту. В связи с тем, что среди татарок не ходили с распущенными волосами, а носили гладкие прически, то в обиходе были различные средства для их укладки. Это мог быть густой сахарный сироп (как наиболее дешевое средство, распространен был в сельской местности) или так называемые помады, состоящие из вазелина, пчелиного воска, гусиного жира и животного сала.

Как правило, данный товар был привозной и дорогой. Поэтому не каждая могла позволить себе подобное удовольствие

В XX век с ориентацией на Запад

Любили татарские женщины и духи. Как правило, данный товар был привозной и дорогой. Поэтому не каждая могла позволить себе подобное удовольствие. Если в более ранний период и до XIX века в ходу были восточные благовония, масла (чаще всего розовое), привозимые из Средней Азии, Туркестана и др., к ХХ веку татарки стали пользоваться продукцией российских и европейских фабрик по производству духов.

Уже к началу ХХ столетия ситуация несколько меняется, появляется тенденция к уменьшению использования декоративной косметики. А.А. Сухарев в диссертации «Казанские татары…» (1904 год) зафиксировал: «Косметику [татарки] — пудру и белила любят, а также румяна и суромять (окрашивают сурьмой) ресницы, когда идут в гости. Зубы красят больше старые люди и жены мулл, из уважения к старым традициям. Ногти тоже красят, но мало (чередой)».

Многие представительницы прекрасного пола из татарок, особенно проживающие в городе, начинают покупать косметику фабричного производства. По этому поводу этнограф Н.И. Воробьев писал, что «для окрашивания лица [татарками] в настоящее время применяются преимущественно европейские средства… Надо отметить, что в настоящее время (первая треть ХХ века) окрашивание лица вообще становится более редким, а окрашивание по всем правилам восточной косметикой можно встретить только среди зажиточных и то редко».

В газете «Эль Ислах» в рекламном блоке рассказывается об эпиляторе «Нил» для удаления нежелательных волос

Татарская печать о косметике

Каюм Насыри в своем издании «Казанский календарь» от 1873 года описывал химические свойства тех или иных веществ не только в качестве медицинских, но и как косметологических средств, различных по происхождению, как неорганических — квасцы, нашатырь и пр., так и органических — масла, бальзамы, смолы и пр. Также он рекомендовал и натуральные продукты для использования в косметических составах — это белок и желток от куриного яйца, животные жиры (куриный, китовый и др.), пчелиный воск и пр.

В начале ХХ века (1913 год) начал издаваться журнал «Сөембикә», где раскрывались разнообразные темы: от семейно-бытовых проблем, до зарождения феминизма в среде татарских женщин. К примеру, в 1914 году в разных номерах вышел ряд статей, посвященных теме ухода за своим лицом и нанесению косметических средств: «Чибәрлек артыннан: битне матурлау, чәчләрне карау, пудра сөртү» (За красотой: украшения лица, уход за волосами, нанесение пудры), «Матурлык нәрсә?» (Что такое красота?) или «Укучылар белән мосәхабә: чибәрлек серләре» (Разговор с читателями: секреты красоты). Затрагивались и проблемные темы. Так, из-за моды в более ранние времена на чернение зубов у многих они были испорчены. Этой теме в номере от 1915 года была посвящена заметка «Кара тешне агарту» (Чистка черных зубов).

В журналах и газетах, производители «женских штучек» могли рекламировать свой товар (и сегодня, благодаря этой рекламе, мы можем узнать некоторые особенности). Например, в газете «Эль Ислах» в рекламном блоке, рассказывается об эпиляторе «Нил» для удаления нежелательных волос и описываются пилюли «марбур» для женщин, желающих иметь высокую и красивую грудь.

Таким образом, татарки, безусловно, любили косметику и с удовольствием ухаживали за собой. Бесспорно, мода менялась. В более ранний период бытовало использование большего количества косметики, впрочем, как и у перенявшего у них подобный «макияж» русского населения (еще со времен Казанского ханства, вплоть до Петра I). Однако со временем как и сами косметические средства, так и их количество на лице изменялись.

В газете «Эль Ислах» описываются пилюли «марбур» для женщин, желающих иметь высокую и красивую грудь

Справка

Дина Гатина-Шафикова — научный сотрудник отдела этнологических исследований Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.

- В 2010 году окончила исторический факультет, на кафедре археологии в Казанском (Приволжском) федеральном университете.

- В 2014 году окончила аспирантуру в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ.

- С 2010 по 2013 годы сотрудник Национального музея Республики Татарстан.

- Исследовательские интересы: визуальная антропология, татарский костюм, история волго-уральских татар.

- Автор ряда научно-популярных и исследовательских публикаций. Колумнист «Реального времени».

Источник статьи: http://realnoevremya.ru/articles/62782-krasota-po-tatarski-100-let-nazad