Тип усов у кузнечика

Придатки головы

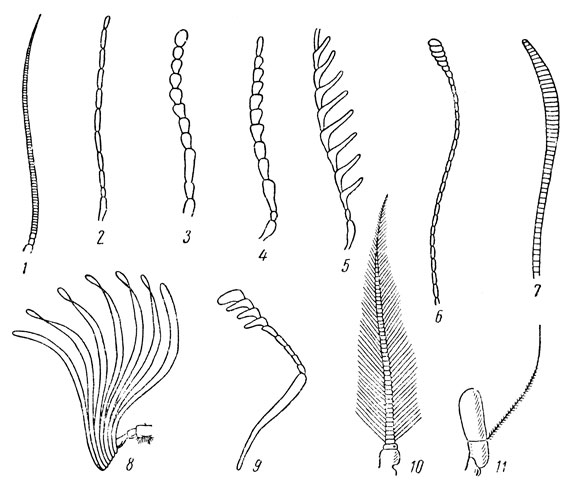

Усики. Усики, или антенны (antennae), или сяжки (рис. 6), представлены одной парой удлиненных членистых образований и очень характерны для насекомых; лишь в отряде безсяжковых (Protura) они отсутствуют, но это есть следствие утраты. По своей функции усики служат органом чувств, именно — осязания и обоняния. Сидят они по бокам лба между глазами или впереди них, обычно в хорошо выраженной усиковой впадине, или ямке. Усики членисты и состоят из утолщенного основного членика, называемого также рукояткой, или скапусом (scapus), за ним следует ножка, или педицелл (pedicellus), а с третьего членика располагается остальная часть — жгутик (flagellum). Приводятся в движение усики мышцами, прикрепленными к основному членику и идущими от внутреннего скелета головы; ножка приводится в движение мышцами, идущими от основного членика.

Рис. 6. Типы усиков насекомых (по Богданову-Катькову): 1 — щетинковидный усик, 2 — нитевидный, 3 — четковидный, 4 — пиловидный, 5 — гребенчатый, 6 — булавовидный, 7 — веретеновидный, 8 — пластинчатый, 9 — коленчатый, 10 — перистый, 11 — щетинконосный

Строение усиков весьма разнообразно и часто служит хорошим признаком для распознавания различных насекомых. Наиболее простой и обычный тип — нитевидные усики; они по всей длине тонкие, одинаковой толщины. Щетинковидные усики — тонкие, но утончающиеся к концу; четковидные — с хорошо обособленными, округло выпуклыми члениками; пильчатые — с короткими угловатыми выступами на члениках с одной стороны; гребенчатые — с более сильными выростами на члениках; булавовидные — утолщенные на вершинном конце; веретеновидные — утолщенные в срединной части и суженные к основанию и вершине; пластинчатые — состоящие из складывающихся пластинок; коленчатые — с сильно удлиненным основным члеником, или стебельком, к которому жгутик присоединен под углом; перистые — с очень тонкими длинными выростами на члениках с обеих сторон; щетинконосные — короткие трехчленистые, с тонкой щетинкой на концевом членике и пр. Нередко в строении усиков наблюдается половой диморфизм; при этом самец обычно имеет более развитые усики, нежели самка.

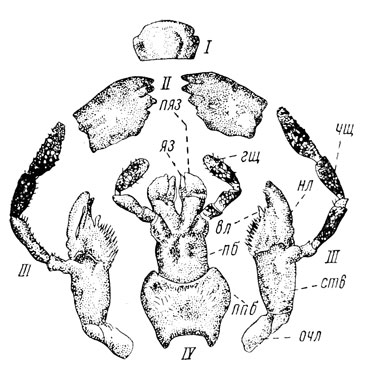

Ротовые органы. В своей основе они состоят из верхней губы, трех пар ротовых конечностей и подглоточника. В соответствии с приспособлением к различным способам питания и приема пищи ротовые органы претерпевают значительные изменения. Исходным типом являются грызущие ротовые органы (рис. 7); они содержат наиболее полный набор ротовых частей, свойственны тараканам, саранчовым, кузнечикам и другим представителям надотряда прямокрылых (Orthopteroidea), поэтому нередко называются ортоптероидными.

Рис. 7. Ротовые органы грызущего типа (черного таракана). I — верхняя губа, II — верхние челюсти, III — нижние челюсти, IV — нижняя губа (из Богданова-Катькова): очл — основной членик, ств — стволик, нл — наружная жевательная лопасть, вл — внутренняя жевательная лопасть, чщ — челюстной щупик, гщ — губной щупик, ппб — подподбородок, пб — подбородок, яз — язычок, пяз — придаточный язычок

Грызущие ротовые органы приспособлены для приема твердой пищи — различных органических остатков, частей живых растений и при хищном питании — животной пищи. Три пары их конечностей представлены: парой нерасчлененных верхних челюстей, парой нижних, уже расчлененных, челюстей и внешне непарной, членистой нижней губой, которая, однако, имеет парную природу.

Верхние челюсти, называемые также жвалами, или мандибулами, имеют вид твердых, нерасчлененных образований, у хищников вооружены изнутри сильными, острыми зубцами и более или менее вытянуты; у растительноядных они обычно более широкие, их зубцы тупые. Нижние челюсти у всех грызущих насекомых устроены сложно и состоят из основного членика, или кардо (cardo), стволика, или стипеса (stipes), пары жевательных лопастей — наружной, или галеи (galea), и внутренней, или лацинии (lacinia); помимо того, стволик несет членистый челюстной щупик, состоящий не более чем из 7 члеников. Нижняя губа представляет собой вторую пару нижних челюстей, но слившихся по срединной линии своими двумя основными члениками и частью стипесами; вследствие этого нижняя губа превратилась в функционально непарный орган. Она первично подразделяется на лежащий у основания заднеподбородок (postmentum) и дистальную часть — предподбородок (prementum), которые резко отделены друг от друга поперечным лабиальным, или губным, швом; заднеподбородок соответствует слившимся основным членикам, а предподбородок — неполностью слившимся стипесам. Но у прямокрылых и их родичей заднеподбородок обычно в свою очередь оказывается подразделенным на подбородок (mentum) и подподбородок (submentum); это подразделение является уже вторичным. Предподбородок несет две пары жевательных лопастей и пару губных щупиков, обычно трехчленистых; внутренняя пара жевательных лопастей соответствует лациниям нижних челюстей, но называется язычками, или глоссами (glossae); наружная пара образует придаточные язычки, или параглоссы (paraglossae), соответствующие галеям нижних челюстей.

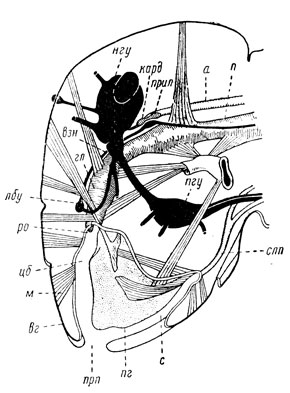

Сверху ротовые органы прикрыты подвижной пластинкой — верхней губой; функционально она составляет часть ротового аппарата, но является складкой кожи, имеет непарную природу и не принадлежит к ротовым конечностям. Верхняя губа, обе пары челюстей и нижняя губа расположены вокруг рта и замыкают предротовую, или преоральную полость (рис. 8). В эту полость вдается языкообразный мясистый орган — подглоточник, или гипофаринкс (hypopharynx); он расположен под глоткой и подразделяет предротовую полость на два отдела — передний и задний. В передний отдел, или цибарий, открывается ротовое отверстие, т. е. начало пищеварительного канала; в задний отдел, или саливарий, впадает проток слюнных желез.

Рис. 8. Продольный разрез через голову таракана (мышцы продольно заштрихованы) (из Шванвича): прп — предротовая полость, вг — верхняя губа, м — ее мышца, пг — подглоточник, цб — цибарий, с — саливарий, р — ротовое отверстие, гл — глотка, п — пищевод, слп — проток слюнной железы, нгу — надглоточный узел (головной мозг), пгу — подглоточный узел, лбу — лобный узел, взн — возвратный нерв, кард — кардиальные и прил — прилежащие тела, а — аорта

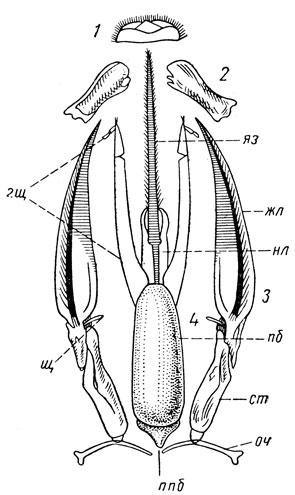

Грызущий тип ротовых органов является первичным, т. е. исходным для других модификаций, связанных уже с приемом жидкой пищи. При таком преобразовании возникает сосущий ротовой аппарат и развивается хоботок (рис. 9-10). Однако переход к сосательной функции осуществляется в разных группах насекомых по-разному. Поэтому возникает большое разнообразие ротовых органов сосущего типа, но все они могут быть объединены в две группы: сосущие и колюще-сосущие; в первом случае жидкая пища принимается как таковая, без прокола субстрата, во втором — производится прокол пищевого субстрата.

Рис. 9. Ротовые органы шмеля (по Холодковскому): 1 — верхняя губа, 2 — верхние челюсти, 3 — нижние челюсти (оч — основной членик, ст — стволик, жл — жевательные лопасти, щ — рудимент щупика); 4 — нижняя губа (ппб — подподбородок, пб — подбородок, яз — язычок, нл — рудимент наружных жевательных лопастей, гщ — губной щупик)

Сравнительно незначительно изменился ротовой аппарат пчелиных, приспособленный для высасывания из цветков нектара; иногда он называется лижущим (рис. 9). Он сильно вытянут, нижние челюсти совместно с нижней губой превращены в хоботок, который и служит для слизывания или всасывания нектара; в связи с этой новой функцией челюстные щупальца почти исчезли, а губные сильно удлинились, наружные жевательные лопасти нижней губы атрофировались, а внутренние слились и образовали непарный язычок. Что касается верхних челюстей, то их грызущая функция оказалась сильно ослабленной и заменена новой, связанной с постройкой сотов, уходом за ними и пр.; поэтому верхние челюсти утратили зубчатость и приобрели несколько лопаточкообразный вид.

У чешуекрылых, или бабочек (рис. 10), верхние челюсти, за немногими исключениями, полностью утрачены, нижние челюсти утратили внутреннюю лопасть, т. е. стали однолопастными, но зато их наружные лопасти сильно удлинились, превратились в длинные полутрубки; эти полутрубки совместно и образуют хоботок, в покое спирально закручивающийся. Челюстные щупальца в большинстве сильно редуцированы или полностью исчезли, и их функция перешла к сильно развитым губным щупикам; сама же нижняя губа сильно редуцирована и представлена всего лишь маленькой пластинкой с нижней стороны рта. Следовательно, от сложного набора ортоптероидных частей здесь, в сущности, сохранились только сильно измененные нижние челюсти, превратившиеся в орган сосания — хоботок, и губные щупики — орган чувств. Бабочки, как и пчелиные, питаются нектаром цветков, но эта функция выполняется у них с помощью совсем иначе устроенных ротовых органов; последние претерпели у бабочек более значительные изменения и более длинный путь эволюции, но в конце концов достигли того, что свойственно и пчелиным — превратились в орган для всасывания цветочного нектара. Ротовой аппарат этих двух групп сосущих насекомых — яркий пример конвергенции, т. е. независимой выработки общих свойств.

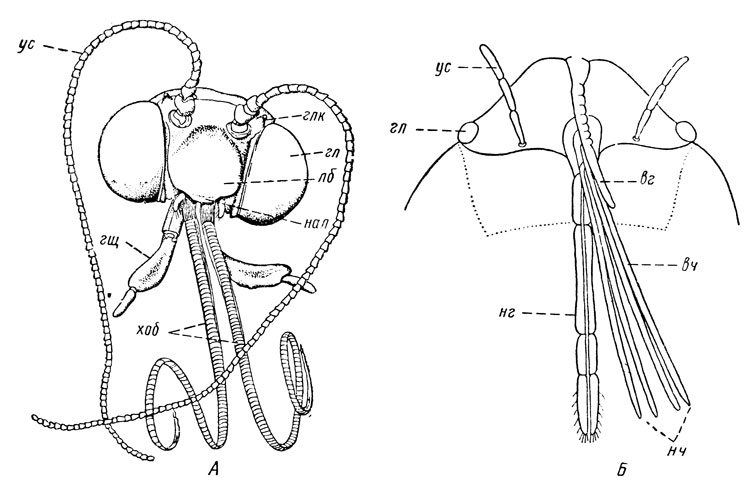

Рис. 10. Голова снизу с сосущим ротовым аппаратом бабочки (А) и колюще-сосущим — клопа (Б) (по Кузнецову и Бей-Биенко и Скориковой): хоб — хоботок, гщ — губной щупик, вг — верхняя губа, вч — верхняя пара колющих щетинок, нч — нижняя их пара, нг — нижняя губа, ус — усик, гл — глаза, глк — глазки, лб — лоб

Среди двукрылых, или мух (Diptera), к которым относится и комнатная муха, многие также питаются жидкой пищей, включая и цветочный нектар. Их ротовые органы также имеют вид хоботка, но он устроен совсем по-иному и является весьма совершенным органом, который может использовать различные источники пищи. Ротовые органы таких мух лишены верхних и нижних челюстей. Сам хоботок мягкий, состоит из сильно преобразованной нижней губы и способен высасывать жидкость, либо отфильтровывать ее из смеси с твердыми частями, либо скрести твердый питательный субстрат. Подробно этот ротовой аппарат описан при характеристике отряда двукрылых.

Колюще-сосущий ротовой аппарат характерен для насекомых, которые питаются клеточным соком растений или кровью животных. Он также представлен разнообразными модификациями и свойствен клопам, или полужесткокрылым (Hemiptera), их родичам — цикадовым, тлям и прочим равнокрылым (Homoptera), а также трипсам (Thysanoptera), вшам (Anoplura), блохам (Aphaniptera) и кровососущим двукрылым (Diptera). Рассмотрим лишь два примера: ротовой аппарат клопов и кровососущих комаров.

У клопов (рис. 10), как и у равнокрылых, верхние и нижние челюсти преобразованы в четыре колющие щетинки, а нижняя губа члениста и имеет сверху желобок. Челюстных и губных щупиков не сохранилось. Прокол субстрата производится только колющими щетинками, нижняя губа играет роль ножен, в которых помещаются колющие щетинки; в проколе она не участвует, но упирается в субстрат и сгибается коленообразно назад при погружении колющих щетинок.

У кровососущих комаров ротовые органы сходного типа и также снабжены четырьмя колющими щетинками, но нижняя губа не члениста. Помимо того, сильно вытянуты верхняя губа и подглоточник; сохранились хорошо развитые челюстные щупики.

Источник статьи: http://insectalib.ru/books/item/f00/s00/z0000030/st008.shtml

Внешнее строение кузнечика

В чём преимущества представленных фотографий? В их чётком изображении. Если в учебнике за 7 класс фотографии, как правило, «оторваны» от прилагаемых к ним рисункам (или схемам), поэтому приходится постоянно переводить взгляд с рисунка на фотографию, и обратно, — здесь, всё проще. Во-первых, объект натуральный. Во-вторых, не надо бегать глазами (искать объяснительный текст или схему). Всё рядом! В третьих — на некоторых слайдах даются ещё и увеличение (в 120 раз) изучаемых органов, что упрощает хождение по другим кадрам.

Мы не ставим перед собой задачу раскрытия внешнего строения, как углублённого материала. Мы просто даём объяснение, где находится, и что представляет из себя тот или иной орган. Почему так? Рассматривая фотографию (без обозначения) естественно, как правило, возникают два вопроса: что это и как называется? Не получив ответа на них, другие вопросы сами собой отпадают, а вместе с ними отпадает и интерес к изучению. Как же работает фотография с обозначениями? Разберём на примере кадра «Голова кузнечика». Первое на что направляется взгляд — это нижний правый угол. Именно там находится притягивающий (неизвестный на данный момент) объект. Но если «верхняя и нижняя губа» — это как-то ещё понятно (что это рот), то, что такое «жвалы»? Вас не интересует из чего «жвалы» состоят, чем покрыты (или не покрыты), какую работу (функцию) выполняют и т.д., всё это потом. А пока вопрос — что это? Здесь же под фотографией ответ: «Жвалы — основная часть грызущего ротового аппарата; первая пара челюстей служащая для разгрызания и размельчения пищи». Интерес удовлетворён. И так по каждому органу. В книге так сделать нельзя — у нас, можно. Далее, что за большие «бугры» на верхней части головы кузнечика? Подписано — «фасеточные глаза». Что глаза — это понятно, но что означает «фасеточные»? Здесь же запись под кадром — «Фасетка — отдельный глазок сложного глаза членистоногих состоит из роговицы, хрусталика и нервных клеток». Такой процесс знакомства, или обучения (как угодно) проходит по всем кадрам.

Мы считаем, что на первом этапе знакомства с внешним строением (в данном случае кузнечика, а в дальнейшем и других представителей) позволит обучающему глубже запомнить необходимый материал.

При изучении отряда Прямокрылые рекомендуем использовать фотографии с «Микрулы». В частности очень хорошо видны все части головы кузнечика. Голова с обособленной вершиной темени, сжата с боков.

Внешнее строение головы кузнечика

Голова — передний отдел тела насекомых, состоящий из нескольких сегментов, слившихся между собой в одно целое. Число сегментов, входящих в состав головы может быть различным.

Ротовое отверстие окружено ротовыми органами.

Ротовые органы — органы, находящиеся в ротовой полости, в частности, те конечности членистоногих, которые помещаются около рта и имеющие отношение к схватыванию, принятию, разрыванию и вообще в подготовке пищи. Ротовые органы сверху и снизу прикрываются пластинками верхней и нижней губой. Верхние челюсти служат для захвата и размельчения добычи. Нижние челюсти и нижняя губа несут по паре щупиков, являющихся органами осязания и вкуса.

Щупики — членистые придатки челюстей, снабженные различными органами чувств.

Жвалы — основная часть грызущего ротового аппарата; первая пара челюстей служащая для разгрызания и размельчения пищи.

Усики (антенны) — подвижные, тонкие, членистые придатки на голове членистоногих, являющиеся органами обоняния и осязания.

Фасеточные глаза — сложные глаза, парный орган зрения насекомых, ракообразных и некоторых других беспозвоночных; образован многочисленными отдельными глазами омматидиями. Хорошо воспринимают движущиеся объекты, обеспечивают широкое поле зрения. Острота зрения и способность к восприятию формы предмета развиты слабо.

Фасетка (омматидий) — отдельный глазок сложного глаза членистоногих; состоит из роговицы, хрусталика и нервных клеток.

Кроме фасеточных глаз, зрение обеспечивается совместной с ними работой простых глазков. С помощью глазков, действующих при слабом освещении, животное имеет возможность возвращаться в своё убежище до наступления темноты.

Органы обоняния (обонятельные волоски и ямки) примечательны тем, что могут воспринимать запахи на большом расстоянии по воздуху.

Наличие волосков на теле животного имеет не мало важное значение. При помощи особых волосков часть насекомых воспринимает малейшее сотрясение почвы. Кузнечики чувствительны к колебаниям почвы и могут реагировать на вибрацию частиц земли с амплитудой, равной 0,5 диаметра атома. Такая чувствительность означает, что если бы где-либо на Дальнем Востоке произошло землетрясение силой 5-6 баллов, то кузнечик в районе Подмосковья ощутил бы эти колебания почвы. Следовательно, биологическое значение волосков заключается в обеспечении выживаемости. Отсюда понятна та инстинктивная забота у каждой особи о санитарном состоянии волосков. Наблюдая за насекомыми, можно убедится, что они очень усердно и многократно очищают свои волоски от загрязнений, используя для этого лапки, щупики, придатки челюстей.

Органы осязания (чувствительные волоски на разных участках тела) помогают ориентироваться даже в отсутствие света.

Органы вкуса похожи на обонятельные и связаны с химическим чувством.

Пищей кузнечикам служат в основном цветки и почки, а также насекомые, встречающиеся среди травы. По этому случаю можно привести выдержку из книги Павла Мариковского «Юному энтомологу»: «. Вот возле горного ручья с краю большого, сверкающего на солнце листа сидит крупный кузнечик теттигония каудата. он гложет зелень, и челюсти его работают мерно и ритмично. Но на лист прилетела пёстрая бабочка и доверчиво раскрыла свои чудесные, с позолотой крылья. Челюсти кузнечика остановились, замерли длинные усики, а большие глаза, застыв, уставились в упор на бабочку. Потом мгновенный прыжок — и через минуту ничего не осталось от прелестной бабочки, кроме жалкого, смятого комочка, обезображенного хищником. «.

Передняя часть туловища кузнечика

На фотографии хорошо просматривается защитная пластинка — переднеспинка с плоским верхом и плоскими опущенными вниз боковыми лопастями прикрывает сочленение головы и груди. В голове расположен самый большой нервный узел, связанный с органами зрения, обоняния и осязания. А в грудном отделе сосредоточены нервные центры локомоторных органов — ходильных ног и крыльев.

Передняя нога кузнечика

В каждой ноге различают четыре отдела: тазик, вертлюг, бедро, голень, лапка.

Тазик — первый членик ноги членистоногих, которым она соединяется с телом. Сочленение тазика с боковой поверхностью сегмента тела осуществляется обычно двумя мыщелками — спинным и брюшным, что обеспечивает движение ноги вперёд и назад.

Вертлюг — часть бедренной кости, вращающаяся в чашке таза.

Бедро — третий от основания членик ноги, подвижно сочленённый мыщелком с соседними.

Голень — членик ноги, проксимальным (ближайшим) концом подвижно соединённый с бедром.

На этом же кадре можно увидеть не только слуховой орган, но и слуховое отверстие.

Орган слуха семейства кузнечиковых находятся попарно на верхней части голеней передних ног. Снаружи органы представляются в виде упругих перепонок, которые подобно барабанной перепонке в органе слуха позвоночных могут приходить в колебание от действия звуковых волн. Эти перепонки являются частями общего хитинового покрова насекомых и у кузнечиков бывают прикрыты более плотной хитиновой складкой. Перепонки могут натягиваться посредством особых мускулов. Орган слуха позволяет улавливать звуки разной частоты (в частности ультразвуки).

Передняя лапка кузнечика

Лапка — конечный (дистальный) членик ноги, обычно подвижно сочленённый с голенью. Лапка состоит из четырёх маленьких члеников; последний членик имеет на конце два коготка.

Задняя нога кузнечика

Задние ноги кузнечика приспособлены для прыгания — с утолщёнными бёдрами и длинными голенями (поэтому их называют прыгающими насекомыми).

Ноги причленены к груди снизу, обычно сидят в тазиковых впадинах и состоят из тазика, вертлуга, бедра, голени и лапки. Тазик и вертлуг обеспечивают необходимую подвижность ноге. Бедро является самой крупной и сильной частью ноги, так как имеет мощную мускулатуру. Его сочленение с голенью называют коленным, а прилегающую к нему часть — коленом. Голень по длине примерно равна бедру, но тоньше его, снабжена шипами, а на вершине — шпорами. Прыжки могут достигать в высоту до 80 см, а если при этом помогают крылья, то расстояние, преодолеваемое ими за один прыжок, достигает 10 метров.

Лапка кузнечика

Лапка состоит из четырёх члеников; на вершине несёт пару коготков, между которыми располагается широкая присоска.

Брюшко кузнечика

По бокам члеников тела имеются отверстия — дыхальца или стигмы. Они располагаются на грудных члениках насекомого. Дыхальца снабжены особыми складками, клапанами, которые могут их замыкать. Дыхальца — наружные дыхательные отверстия трахей. Через дыхальце воздух проникает в крупные трахейные стволы. Дыхальца снабжены замыкательным аппаратом и могут закрываться и открываться, регулируя обмен газов.

Передние крылья кузнечика

Передние крылья (надкрылья) кожистые, уплотнённые, с почти параллельными продольными жилками. Задние крылья более широкие с радиально расходящимися продольными жилками. Защитная роль передних крыльев определяется степенью их уплотнения. У прямокрылых, обитающих в зарослях растений, верхние кожистые крылья предохраняют более нежные задние от повреждений при передвижении среди густой травянистой растительности.

Источник статьи: http://biouroki.ru/material/micro/kuznechik.html