- Описание гусениц, их питание и строение

- Внешний вид и анатомия насекомого

- Жизненный цикл

- Как живет и чем питается гусеница

- 10 забавных фактов о гусеницах

- Гусеница

- Содержание

- Этимология названия

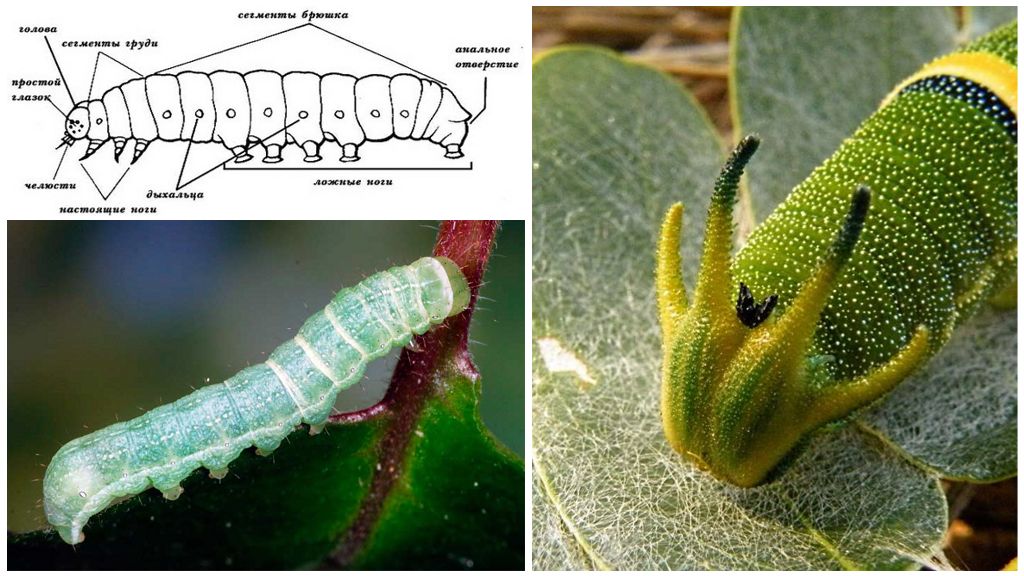

- Строение

- Голова

- Грудь и брюшко

- Конечности

- Покровы тела и их придатки

- Физиология

- Питание

- Образование шёлка

- Прядильный аппарат

- Химический состав и структура шёлка

- Образование волокна

- Образ жизни

- Экология

- Миграции

- Взаимоотношения с другими организмами

- Паразиты и паразитоиды

- Симбионты

Описание гусениц, их питание и строение

Любая гусеница – это личинка насекомого, относящегося к отряду чешуекрылых, то есть бабочек, мотыльков, а также моли. По внешнему виду они похожи на червяков разных размеров и цветов, покрытых пушистыми волосками или голых. Рассмотрим, что едят гусеницы, какой образ жизни ведут, и другие интересные факты о них.

Внешний вид и анатомия насекомого

Гусеницы не являются самостоятельной группой многочисленных представителей фауны. Это личинки представителей отряда чешуекрылых. Отвечая на вопрос – гусеница насекомое или нет, можно однозначно ответить, что да, ведь это определенная, то есть личиночная стадия его развития. Бабочки распространены практически по всей планете, особенно в тех местах, где произрастает цветковая растительность. Очень редко можно встретить насекомых в холодных широтах, а также пустынях и безжизненных высокогорьях. Не слишком много бабочек обитает в умеренных климатических зонах.

Самое большое количество чешуекрылых насчитывается в жарких тропических поясах, где самые благоприятные условия для их жизнедеятельности. На территории России распространено несколько сотен разновидностей гусениц.

Биология гусеницы сложна и многообразна. Чтобы определить вид насекомого, в первую очередь необходимо обращать внимание на его цветовую окраску, размер тела, количество конечностей, длину и густоту волосков, особенности питания, а также другие специфические черты. В зависимости от разновидности длина вредителя колеблется от нескольких мм до 12 см. Туловище насекомого включает: голову, 3 грудных и 10 брюшных частей с расположенными на них лапками.

Голова гусеницы представляет собой 6 слившихся между собой частей, в результате образуется плотная капсула.

- Область между глазками и лбом условно называют щеками. В ее нижней части имеется отверстие, которое по своей конфигурации похоже на сердце.

- Для большинства насекомых круглая форма является типичной. Однако некоторые разновидности имеют треугольную, прямоугольную или же сердцевидную головы.

- У гусениц, как и у прочих личинок насекомых, имеется в наличии примитивный мозг. Теменные области могут значительно выступать над поверхностью тела, образуя своеобразные «рога».

- На боковых поверхностях органа располагаются миниатюрные усики-антенны.

- Рассматривая строение гусеницы видно, что все насекомые отличаются грызущим ротовым аппаратом. У них отлично развиты верхние челюсти, которые снабжены зубчиками, позволяющими обгрызать и разрывать пищу. Внутри ротовой полости располагаются бугорки, с помощью которых насекомые пережевывают еду. Слюнные железы представляю собой специфическую прядильню, позволяющую шелкопряду формировать нить. Нижние челюсти и губа слиты в единый комплекс.

Личинка насекомого имеет 5-6 пар глаз и одну линзу. Они расположены дугообразно или же объединяются в один сложный орган, состоящий из пяти простых глазиков. Первый находится внутри дуги.

Туловище у большинства видов мягкое, заключенное в перепончатый покров. Это обеспечивает насекомому хорошую подвижность. Любители фауны довольно часто интересуются таким вопросом – сколько мышц у гусеницы. Биологи утверждают, что мышечный корсет личинки насчитывает 4000 мускулов, из которых 250 размещаются в голове. Анальное отверстие расположено на последней части тела, окружено специальными лопастями. Гусеница (кроме водоплавающих представителей) имеет одно дыхальце, расположенное на груди.

Многих интересует, сколько ног у гусеницы. У большинства представителей отряда чешуекрылых имеется 3 пары хорошо развитых грудных ног и 5 пар ложных брюшных конечностей, заканчивающихся небольшими крючочками. Они могут размещаться продольными, поперечными рядами или в форме круга. Грудные лапки гусеницы снабжены подошвой с коготком, который насекомое втягивает или выпячивает во время передвижения.

Ее тело практически не бывает полностью голым. На нем всегда есть наросты типа специфических выростов, волосков, кутикул, представляющих собой образования в виде шишек, гранул. Волоски на теле насекомого расположены особым образом, соответствующим родовой или видовой принадлежности личинки.

У гусениц есть защитные механизмы в виде легко отделяющихся волосков, раздражающих кожу. Существуют ядовитые гусеницы, выделяющие обжигающую жидкость или накапливающие яд в теле.

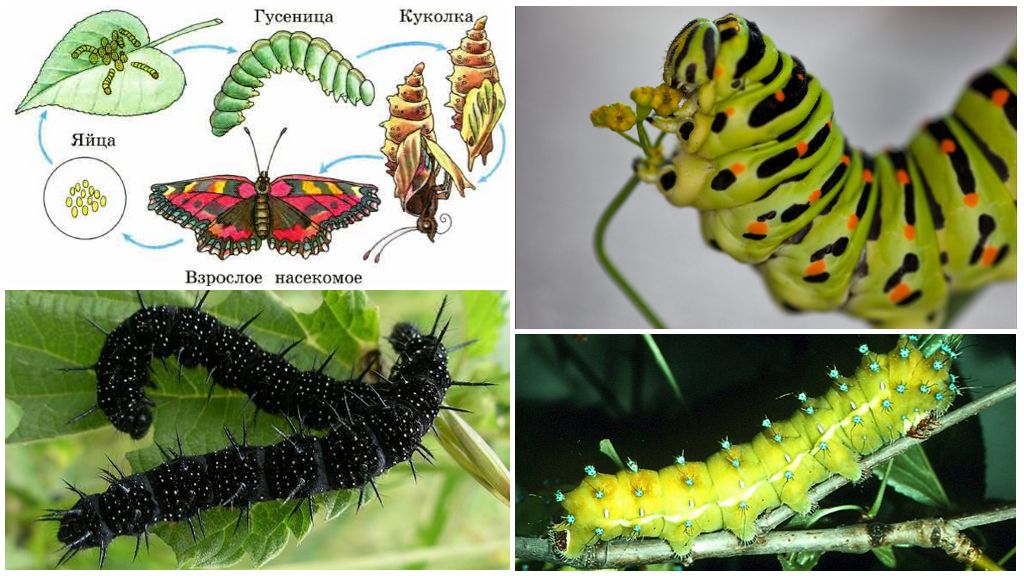

Жизненный цикл

В своем развитии все представители отряда чешуекрылых проходят 4 стадии: яйцо, гусеница, куколка, бабочка. Самки насекомого после спаривания откладывают яйца, которые могут развиваться от нескольких дней до месяцев. Длительность периода зависит от температурных условий. Гусеница легко прогрызает оболочку яйца. При неблагоприятных погодных условиях личинка зимует в яйце и только когда наступает весна, появляется наружу. Прожорливые гусеницы часто едят остатки своего «укрытия».

Сколько живут гусеницы – вопрос, который довольно часто можно встретить в интернете. Продолжительность этой фазы развития насекомых зависит от вида и может длиться нескольких дней или лет. Это связано с тем, что северные бабочки впадают в спячку, не закончив цикл своего развития.

Бабочка-волнянка, обитающая в суровых северных районах, может находиться в стадии гусеницы около 14 лет.

У гусеницы наблюдается несколько фаз развития. Они характеризуются не только изменением окраса и величины насекомого, но и определенными структурными признаками. В течение жизни насекомое претерпевает определенное число линек, которые зависят от ее принадлежности к определенному биологическому виду. Обычно личинка линяет 4 раза, у представителей отдельных видов это число может варьироваться от 5 до 7. При неблагоприятных внешних условиях период роста насекомого затягивается, и количество линек увеличивается.

У платяной гусеницы линька может проходить и 4, и 40 раз.

Перед началом этого процесс она перестают питаться, становятся неподвижными и прячутся в укромные места. Кожный покров у них растягивается, голова словно уменьшается в размерах. Сбросив старую оболочку, гусеница может съесть ее. Пройдя все стадии линьки, насекомые переходят к новому жизненному этапу.

Окукливание гусеницы может происходить в недоступных местах или же прямо на растении, которым питалась личинка. При определенных условиях насекомые преодолевают значительные расстояния в поисках защищенных мест. Позже из куколки появляется на свет бабочка.

Как живет и чем питается гусеница

Для большинства видов гусениц характерной средой обитания является поверхность земли, однако встречаются особи, предпочитающие водные просторы.

Личинки гавайской моли отличаются уникальной способностью существовать как в воздушной среде, так и под водой.

В зависимости от предпочтительных условий жизни гусениц подразделяют на 2 категории – ведущих скрытый и свободный образ жизни. В соответствии с этой классификацией легко определить, где живут те или иные личинки насекомых. К ведущим скрытое существование относятся такие представители гусениц: листоверты, подземные, минеры и др.

Представители второй группы свободно живут на уничтожаемой ими растительности. Так зеленые гусеницы едят растения, а маскирующая окраска позволяет им прятаться от внешних врагов.

Питание их, в зависимости от принадлежности к тому или иному виду, достаточно разнообразно. Вылупившаяся личинка сначала съедает оболочку яйца, а потом переходит к привычному для нее рациону. Гусеницы питаются листьями, цветами и плодами растений. Однако в природе существуют насекомые, предпочитающие другие виды пропитания. В соответствии с этой особенностью личинок подразделяют на такие 4 группы:

- полифаги – питаются любой растительностью;

- олигофаги – отдают предпочтение растениям определенного вида;

- монофаги – поедают строго определенный тип растений;

- ксилофаги – употребляют только древесину.

Существуют и другие разновидности гусениц, но они не являются многочисленными.

Для человека гусеница в первую очередь вредитель, который наносит огромный ущерб культурным зеленым насаждениям. Однако тутовый шелкопряд играет огромную роль в производстве шелка. Насекомые нашли широкое применение в китайской народной медицине. Личинки насекомых определенного вида также используются для борьбы с сорняками.

В Китае, Индии, странах Северной Америки, Африке и других местностях, где едят гусениц, они считаются признанным деликатесом и стоят дороже мяса. Богатые белком личинки насекомых используются в пищу в сыром, жареном, засахаренном и консервированном виде.

У личинок существует много естественных врагов в природе. Наибольшую опасность для них представляют птицы. Так синица-лазоревка, которая ест гусениц и использует их для выкармливания птенцов, может за сезон уничтожить до 30 тысяч личинок насекомых. Осы кормят свое потомство пережеванными гусеницами или, парализуя их ядом, заготавливают впрок. В тоже время, если бы все личинки остались живы, то приблизительно через 7 лет, только потомство одной бабочки превысило бы массу всего земного шара.

Источник статьи: http://apest.ru/nasekomye/babochki/vidy-babochek-i-gusenits/chto-edyat-gusenitsi/

10 забавных фактов о гусеницах

Превращение гусеницы в бабочку невероятно, но гусеницы тоже удивительны!

1. Гусеницы имеют только шесть настоящих ног. Гусеницы, кажется, имеют много ног, но только шесть — настоящие ноги, так как гусеницы — насекомые. Все остальные ноги — это протоги или «ложные ноги». Пролеги имеют крошечные крючки на концах, которые помогают при ходьбе и лазании.

2. Гусеницы много едят. Гусеницы начинают есть с того момента, как они выходят из яйца. До окукливания гусеница может быть в 100 раз больше, чем когда она появилась из яйца.

3. Гусеницы сбрасывают кожу. Гусеницы должны расти, поэтому, когда они становятся слишком большими для своей кожи, они выгибают спину, чтобы разделить кожу и сбросить ее. Они линяют четыре-пять раз, прежде чем они окуклятся.

4. Гусеницы выпускают шелк для кокона. Шелк, использованный для изготовления кокона, происходит от слюны. У гусеницы есть отверстие на губе, называемое фильерой, из которой выпадает жидкий шелк. При контакте с воздухом шелк затвердевает.

5. Гусеницы имеют шесть пар глаз. У большинства гусениц есть шесть пар глаз, называемых глазками или стеблями. Их глаза могут чувствовать интенсивность света, но не могут видеть изображение или цвета.

6. У гусениц нет легких. Гусеницы дышат через дыхальца на каждой стороне каждого сегмента тела, который связан с трахеей. Когда гусеница движется, воздух подается в трахею, и углекислый газ вытесняется.

7. Гусеницы двигаются как никакое другое животное. Ползучее движение гусеницы, похожее на волну, движущуюся от ее спины к передней части, не наблюдается ни у одного другого животного.

8. Кишка гусеницы движется независимо. Кишка гусеницы прикреплена спереди и сзади, а не к стенкам тела. Когда гусеница движется, кишка движется с задней и головой вместо стенки тела, поэтому кишка, кажется, движется впереди стенки тела.

9. Гусеницы являются формой личинки. Личинки — личиночная стадия насекомых. Так как бабочки и мотыльки имеют прологи, их называют гусеницами, а не просто личинками.

10. Гусеницы не имеют зубов. У гусениц есть мандибулы, похожие на зубы. Они жуют из стороны в сторону, а не вверх и вниз, как люди.

Источник статьи: http://new-science.ru/10-zabavnyh-faktov-o-gusenicah/

Гусеница

Размеры от нескольких миллиметров (у ряда молей) до 12 сантиметров. Тело состоит из головы, трёх грудных и десяти брюшных сегментов. Голова с мощно склеротизованными покровами, остальное тело у большинства мягкое, без крупных склеритов. На теле развиты щетинки, расположенные строго определённым образом, специфичным для отдельных семейств, родов и даже видов. Помимо этих первичных щетинок в старших возрастах у многих открытоживущих форм развивается густой покров из вторичных щетинок (наиболее мощный у гусениц из семейства медведиц) [1] .

Для гусениц характерна парная шелкоотделительная железа, открывающаяся на нижней губе, выделения из которой, при соприкосновении с воздухом, образуют шёлковую нить, идущую на постройку кокона, изготовление защитной паутины, скрепление листьев и т. п. [1]

Гусеница интенсивно питается, запасая питательные вещества для последующего развития, растёт и после ряда линек (их обычно 4 и 5 межлиночных периодов — возрастов) превращается в куколку.

С гусеницами сходны ложногусеницы — личинки пилильщиков (группа семейств из отряда перепончатокрылых). В отличие от гусениц, у ложногусениц пилильщиков брюшные ноги развиты на II—X сегментах брюшка.

Содержание

Этимология названия

«Гусеница» продолжает праслав. *ǫsěnica , образованное от *ǫsěnъ «волосатый», которое, в свою очередь, восходит к *ǫsъ «ус» [2] [3] .

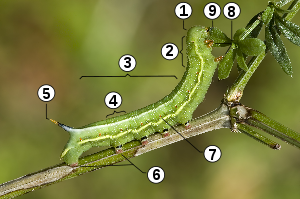

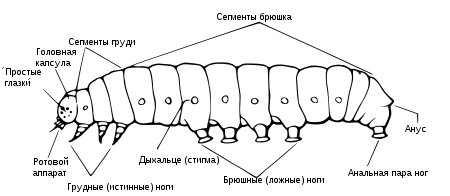

Строение

|

|  |

| Общее строение тела гусеницы, на примере Macroglossum stellatarum. | Строение тела гусеницы | |

Голова

Голова образована плотной капсулой, слитой из шести сегментов. Часто условно выделяют участки головы, занимающие сравнительно небольшую область между лбом и глазами, называемые щеками. С нижней стороны головы находится затылочное отверстие, которое в большинстве случаев имеет сердцевидную форму.

По положению головы относительно тела принято различать следующие типы [4] :

- ортогнатический — продольная ось головы расположена более или менее перпендикулярно к оси тела, ротовые органы направлены вниз. Данный тип характерен для почти всех крупных гусениц, живущих открыто на растениях (булавоусые чешуекрылые, бражники, хохлатки, коконопряды, медведицы и другие).

- прогнатический, — продольная ось головы совпадает с осью тела, ротовые органы направлены вперед. Данный тип головы возник как приспособление к минирующему образу жизни. Он характерен для Eriocraniidae, Stigmellidae, Phyllocnistidae и ряда других семейств. Голова данного типа сильно уплощена и отличается отсутствием теменного шва. Общая форма головы обычно сердцевидная.

- полупрогнатический — занимает промежуточное положение между первыми двумя типами, характерен для скрытноживущих гусениц.

Типичная форма головы округлая. Иногда может претерпевать изменения — приобретать треугольную (многие бражники), прямоугольную (Catocala) или сердцевидную форму. Фронтальная поверхность при этом становится плоской или даже вдавленной. Теменные вершины могут значительно выдаваться над поверхностью тела, превращаясь иногда в большие рога или выросты (Apatura, Charaxes) [4] .

Глаза представлены отдельными глазками, расположенными по бокам головы. Они лежат вблизи от ротовых органов и в большинстве случаев расположены в виде дугообразного ряда из пяти простых глазков и одного, стоящего внутри этой дуги. В некоторых случаях наблюдается их примитивность или, наоборот, специализация. Так, у гусеницы новозеландской Sabatinca глаза состоят из пяти простых глазков, слившихся в сложный глаз [4] .

Усики (антенны) короткие, трёхчленниковые. Расположены по бокам головы, между глазами и верхними челюстями в так называемой усииковой впадине. В некоторых случаях усики подвергаются редукции — происходит сокращение числа члеников.

Верхние челюсти, или мандибулы, всегда хорошо развитые, и представляют сильно склеротизованные крепкие образования, значительно варьирующие по форме. Грызущего типа. Вершинный край жвал обычно несет зубцы, служащие для откусывания или разрезания пищи. На внутреннем крае иногда находятся бугры, служащие для разжёвывания пищи. Нижние челюсти (максиллы) и нижняя губа (лабиум) слиты, как и у многих других насекомых с полным превращением, в единый лабио-максиллярный комплекс. Слюнные железы видоизменены в шёлкоотделительные.

Грудь и брюшко

Тело гусеницы, обладая чрезвычайной подвижностью, заключено в мягкий перепончатый покров. Склеротизованными участками являются тергиты переднегруди и 10-го брюшного сегмента. Каждый сегмент гусеницы может быть поделен на ряд вторичных колец, разделённых бороздками, которые внешне ничем не отличаются от действительных границ сегментов.

Переднеспинка (передпегрудной щит) очень редко занимает весь тергит, и у большинства гусениц от него отделён небольшой склерит, расположенный перед дыхальцем (стигмой), называемый предстигмальным щитком, на котором сидят щетинки IV, V и VI. Средне- и заднеспинка никогда полностью не склеротизованы, а их боковые участки всегда разделены на несколько отдельных склеритов. Тергиты брюшных сегментов всегда разделены на несколько склеритов, связанных с первичными щетинками и обыкновенно соответствующих их числу.

Анальное отверстие на последнем сегменте окружено 4 лопастями. Не все из этих лопастей могут быть хорошо развиты одновременно. Верхняя из них, наданальная лопасть, свешивается над анальным отверстием. Нижняя, под-анальная лопасть представлена часто в виде толстой конической мясистой лопасти; пара боковых или прианальных лопастей — парапрокты — обычно хорошо развиты у пядениц и хохлаток в виде довольно больших выростов с щетинками на конце [4] .

Почти все гусеницы принадлежат к группе с одной закрытой стигмой (дыхальцем) на груди. Исключение представляют отдельные виды, ведущие водный образ жизни. У них стигмы замкнуты, и их заменяют трахейные жабры.

Грудь несёт только одну открытую функционирующую стигму. Второе редуцированное дыхальце находится между средне- и заднегрудью. Грудное дыхальце обычно крупнее брюшных. Брюшко на 1—8 сегментах несёт восемь пар стигм, расположенных ниже грудной стигмы и более или менее посередине сегмента или несколько ближе к его переднему краю. Стигма 8-го сегмента расположена выше остальных брюшных и окрупнее их, в то время как стигма 1-го сегмента, наоборот, лежит несколько ниже остальных. По форме стигмы могут быть круглыми или овальными [4] .

Конечности

У большинства гусениц развиты три пары грудных ног (по паре на каждом из сегментов груди) и пять пар ложных брюшных ног на III—VI и X сегментах брюшка. Брюшные ноги несут мелкие крючочки, расположенные в разных группах чешуекрылых по разному — в виде круга, продольных или поперечных рядов. Нога состоит из пяти члеников: тазика, вертлуга, бедра, голени и лапки.

Грудные ноги гусениц в некоторой мере редуцированы по сравнению с истинно ходильными ногами, и функцию передвижения несут преимущественно брюшные ноги. На конце грудной лапки находится неподвижно сочленённый с ней коготок, который может иметь разную длину и форму. Конечной частью брюшной ноги является подошва, которая может втягиваться и выпячиваться и несёт на своём дистальном конце коготки.

Существуют два типа строения подошвы:

- дистальный её край имеет более или менее округлое очертание с расположенными кольцом по периферии крючками, втягивающая мышца прикреплена в центре подошвы;

- внешняя часть подошвы оказывается редуцированной, и крючки располагаются только по её внутреннему краю, мышцы прикреплены у внешнего края подошвы; в этом случае наружный край подошвы, противостоящий краю, несущему крючки, иногда довольно сильно склеротизован [4] .

В разных группах бабочек описаны отклонения от описанного варианта расположения ног. Наиболее известное — гусеницы пядениц, большинство из которых имеют только две пары брюшных ног (на VI и X сегментах). В результате гусеницы пядениц перемещаются как бы «шагая». Русское название, как и немецкое (нем. Spannern ) происходит от сходства передвижения гусеницы с движениями кисти руки человека, измеряющего длину пядью. Латинское название семейства пядениц — Geometridae (от латинизированного греческого «землемер») также дано им в связи с этой особенностью. Менее известно, что брюшные ноги могут быть редуцированы на III и IV сегментах брюшка у гусениц некоторых совок (Noctuidae).

У некоторых гусениц описано более пяти пар брюшных ног. У зубатых молей (Micropterigidae) — восемь, мегалопигид (Megalopygidae) — семь (со II по VII и на X сегменте), одного из родов карликовых молей-минёров (Stigmella из семейства Nepticulidae) — шесть (со II по VII сегменты) пар.

Кроме того, ноги (как брюшные, так и грудные) могут быть полностью редуцированы у мелких минирующих чешуекрылых.

Покровы тела и их придатки

Тело гусеницы почти никогда не бывает абсолютно голым, оно покрыто разнообразными образованиями, которые можно разделить на кутикулярные выросты, волоски и выросты тела.

Кутикулирные выросты представляют собой скульптурные элементы и небольшие выросты кутикулы: шипики, гранулы, звёздчатые образования, которые могут иметь вид мелких волосков — хетоидов.

Волоски, щетинки и их производные отличаются от скульптурных элементов своим сочленением с кутикулой и развитием за счёт специальных клеток гиподермы. Основание волоска окружено кольцевым валиком, или волосок находится в углубление. Условно волоски разделяют на собственно волоски и щетинки, последние являются более крепкими. Волоски очень различны по форме. В большинстве случаев они представлены нитевидными или щетииковидными образованиями.

Выросты кожи тела — образования, состоящие из выпячиваний кожи и имеющие внутри полость, сообщающуюся с полостью тела. К ним относятся бугорки — различные образования, связанные с первичными щетинками. Бородавка — выступ, покрытый пучком щетинок или волос; бородавки бывают сферические или, наоборот, уплощенные и овальные, часто очень крупные, например, у Lymantriidae. Характерные выросты представляют колючки.

В редких случаях у гусениц, ведущих водный образ жизни, на теле развиваются трахейные жабры. Обычно они имеются на всех сегментах тела (кроме переднегруди н 10-го сегмента брюшка) в виде пучков нежных нитей с входящими в них трахеями. Стигмы в этих случаях замкнуты.

Мягкая кутикула гусениц складчатая и не плотно прилегает к телу, поэтому они могут расти между линьками, но только пока складки кутикулы не растянутся и тело гусеницы не заполнит весь объём наружного скелета [5] .

Физиология

Питание

Большинство гусениц являются фитофагами — питаются листьями, цветками и плодами растений [6] . Некоторые виды питаются лишайниками или грибами. Ряд видов — кератофаги — питаются воском, шерстью, роговыми веществами (гусеницы молей рода Ceratophaga живут в рогах африканских антилоп, питаясь кератином). Немногие виды являются ксилофагами — стеклянницы и древоточцы. Гусеницы некоторых видов — хищники, питаются тлями, червецами, личинками и куколками муравьёв [6] . Гусеницам некоторых видов свойственна олигофагия — питание очень ограниченным количеством видов растений. Например, гусеницы поликсены питается лишь четырьмя видами растений рода кирказон, а гусеницы тутового шелкопряда — исключительно листьями шелковицы. Кроме того, гусеница поедает оболочку своего яйца сразу после вылупления, а затем другие яйца, на которые наткнётся.

Пищеварительный тракт соединяется с остальным телом только у переднего и заднего концов, благодаря чему, вероятно, движение остального туловища не мешает гусеницам переваривать пищу [7] .

В пищеварительном тракте гусениц выделяются три главные группы пищеварительных ферментов — протеазы, карбогидразы и липазы.

Образование шёлка

Прядильный аппарат

Прядильный аппарат состоит из прядильного сосочка и несущего его склерита. Прядильный сосочек представляет собой трубку, верхняя стенка которой обыкновенно короче нижней, концевой край неровный. Края прядильного сосочка иногда обрамлены бахромой. Шелковыделительный проток, проходящий сквозь прядильный сосочек, открывается на его дистальном конце. В очень редких случаях, например у Microplerygidae и некоторых минёров, прядильный сосочек, по-видимому, отсутствует [4] .

Прядильный сосочек чрезвычайно изменчив по форме и длине у представителей различных групп. Существует тесная связь между строением прядильного сосочка и шелкоотделительной деятельностью гусениц. Гусеницы, оплетающие свои ходы, например Hepialidae и большинство Microfrenata, имеют длинный, тонкий и цилиндрический прядильний сосочек. Наоборот, короткий и уплощённый прядильный сосочек встречается только у гусениц, которые не плетут коконов или шелкоотделительная деятельность которых ограничена, например у бражников, многих совок и минёров [4] .

В развитии шелкоотделительных желез гусениц наблюдаются некоторые особенности. В последние 4 дня жизни гусеницы, когда она еще питается, железа развивается очень быстро и за короткие сроки достигает своего максимального веса. Через сутки после начала плетения кокона вес железы резко уменьшается, а затем продолжает уменьшаться дальше, вплоть до окончания плетения кокона гусеницей. Клетки, вырабатывающие шелк, синтезируют его, видимо, за счет накопленных веществ. У дубового шелкопряда плетение кокона находится в зависимости от влажности окружающего воздуха — так в атмосфере с повышенной влажностью, гусеницы не плетут кокон.

Химический состав и структура шёлка

Шелк образован белками — фиброином (75%) и серицином, образующим поверхностный слой шелкового волокна. Фиброин выделяется задней, а серицин — средней частью железы. Данные белки сильно отличаются друг от друга по своему аминокислотному составу. Серицин отличается от фиброина меньшим содержанием в своем составе гликокола, аланина и тирозина и значительно большим содержанием серина и диаминокислот. Шелковое волокно сверху покрыто восковой пелликулой, по химическому составу сходной с кутикулином.

Шелковые волокна, выделяемые разными расами тутового шелкопряда, характеризуются различным химическим составом. Шелковые волокна Antheraea mylitta и Samia cynthia содержат меньше гликокола, чемшелковые волокна тутового шелкопряда. Шелковые волокна мешочницы Oeceticus platensis не содержат в своем составе тирозина [8] .

Муравьиная кислота (40 %) входит в состав секрета прядильных желез гусениц большой гарпии, из которого они сплетают прочный малопроницаемый кокон.

Образование волокна

Шелковое волокно, выходит из отверстия одной из губных желез гусеницы, проходит через общий выводной проток этой железы. После этого, оно проходит через «прессующий аппарат», который сжимает его и придает форму ленты. В то время, как два волокна, выделенных парными железами, проходят через общий выводной проток, добавочные железы производят клейкое вещество, которое склеивает их вместе. Механизм затвердевания шелка мало изучен. Известно, что данный процесс осуществляется не путем высыхания, так как процесс затвердевания происходит даже в воде. В железе гусеницы шелк является насыщенным водой и образует коллоидную суспензию. Её превращение в нити с ориентированными молекулами присходит путём натяжения в направлении продольной оси и давления, направленного перпендикулярно линии натяжения.

Образ жизни

Большинство гусениц ведут наземный образ жизни, но гусеницы ряда видов семейства ширококрылые огнёвки (Pyraustidae) обитают под водой, а у подводной огнёвки Acentria ephemerella под водой живут и взрослые бескрылые самки [9] . Несколько видов гусениц гавайских молей рода Hyposmocoma являются земноводными и способны жить как под водой, так и на суше [10] . По образу жизни гусеницы условно разделяются на две большие группы [6] :

- гусеницы, ведущие свободный образ жизни, открыто питающиеся на кормовых растениях;

- гусеницы, ведущие скрытый образ жизни.

Гусеницы дневных, или булавоусых, бабочек, а также большинства других крупных чешуекрылых живут открыто на кормовых растениях. Гусеницы многих семейств молевидных чешуекрылых ведут скрытный образ жизни: в почве, подстилке или дерновине злаков (часто в шелковинных ходах); внутри кормовых растений, минируя листья, побеги и плоды; изготавливая разнообразные чехлики, которые гусеница, ползая, перетаскивает за собой (наиболее известны этим мешочницы (Psychidae), но ношение чехликов распространено гораздо шире). Гусеницы весьма немногих видов живут в воде, питаясь водными растениями.

Все гусеницы умеют выделять шёлк. Большинство использует его для прикрепления к субстрату при передвижении. Гусеница, ползущая по растению или по почве, постоянно оставляет за собой тонкую шёлковую дорожку. Если она упадет с ветки, то останется висеть на шёлковой нити. Гусеницы некоторых семейств молей и огнёвок строят из шёлка туннели (шелковинные ходы). Каждый, кто видел повреждения, нанесённые гусеницами настоящих молей меховым или шерстяным изделиям, замечал шелковинные ходы в подшёрстке или на поверхности вязаных вещей. Мешочницы и некоторые другие используют шёлковую нить как основу для изготовления переносного чехлика. Гусеницы горностаевых молей и некоторых хохлаток строят шелковинные гнёзда на кормовых растениях. В некоторых семействах, например, у коконопрядов, павлиноглазок и настоящих шелкопрядов гусеница перед линькой на куколку строит шёлковый кокон.

Экология

Миграции

Миграционное поведение гусениц отмечаются значительно реже, чем бабочек, и возникает при очень высокой численности, недостатке корма и т. п. Гусеницы ряда видов, например капустницы, в поисках пищи способны на далёкие миграции, заселяя соседние участки. Миграции гусениц младшего возраста способствуют выживанию определённой части популяции даже в условиях негативного воздействия абиотических и биотических факторов. Наиболее известными, склонными к миграциям, являются гусеницы походных шелкопрядов (Thaumetopoeidae), обладающие инстинктом миграций к новым местам кормёжки, собираясь обществами, в виде длинных колонн или процессий, отчего и получили такое название.

Взаимоотношения с другими организмами

Паразиты и паразитоиды

Среди настоящих паразитов следует отметить отдельные виды грибов, например, Cordyceps sinensis и другие представители рода Cordyceps , а также одноклеточных, например, микроспоридии родов Thelohania и Plistophora . Существует большое число организмов, развивающихся за счёт гусениц, но не являющихся истинными паразитами, так как в результате их жизнедеятельности организм-хозяин в любом случае либо гибнет, либо теряет способность к продолжению рода. Принятое в науке название представителей группы, обладающей описанной формой биологических взаимоотношений, — паразитоиды. Гусеницы подвержены нападению личиночных, личиночно-куколочных паразитоидов.

Многие представители браконид ( Braconidae ), одного из семейств наездников, паразитируют на гусеницах [11] . Как и большинство других наездников, бракониды в основном откладывают яйца в свободно передвигающихся гусениц, некоторые — предварительно парализуют жертву, частично либо полностью. Последнее характерно для видов, специализирующихся на скрытоживущих хозяевах, вынужденных отыскивать и доставать при помощи своего длинного яйцеклада гусениц, например, под корой деревьев. Длительный или необратимый паралич наступает, как правило, от вводимого наездником в тело хозяина избыточного количества токсина.

Из браконид наибольшее значение в России имеют Apanteles glomeratus — главный истребитель белянок, Habrobracon juglandis — паразит мучной огнёвки, Apanteles solitarius и Meteorus versicolor — паразиты ивовой волнянки. Бракониды рода Microgaster заражают гусениц капустницы ( Pieris brassicae ), которые после перехода в стадию куколки поражаются представителями другого семейства — птеромалид ( Pteromalidae ) — Pteromalus puparum [11] [12] .

Самки наездников-ихневмонид ( Ichneumonidae ) из отряда перепончатокрылых, принадлежащие исключительно к личиночным и яйцеличиночным паразитам [13] , откладывают свои яйца под кутикулу гусениц или непосредственно на неё. В последнем случае вылупившиеся личинки сами внедряются внутрь хозяина. Обычно молодые личинки питаются гемолимфой, а в конечных стадиях своего развития переходят на питание тканями и внутренними органами гусеницы. Окукливание происходит в теле гусеницы либо вне его [14] [15] .

На гусеницах также паразитируют двукрылые, прежде всего тахины, или ежемухи ( Tachinidae ) [16] . Самки откладывают яйца или личинок, в случае живорождения, непосредственно на гусеницу. Другие виды ежемухи могут откладывать яйца на листву кормового растения гусениц. У гусениц, съевших их вместе с листвой, выход личинок происходит в пищеварительном тракте хозяина, откуда в дальнейшем они внедрятся в полость тела. Окукливание происходит внутри хризалиды, либо, в случае гибели гусеницы — в почве [14] .

Симбионты

У ряда видов гусеницы живут в муравейниках, находясь с муравьями в симбиотических отношениях, например, с родом Myrmica [17] .

Гусеницы примерно половины всех видов голубянок (Lycaenidae) так или иначе связаны в цикле своего развития с муравьями [17] .

Взаимосвязи между муравьями и гусеницами голубянок по своему типу варьируются от факультативных до облигатных, и от мутуализма до паразитизма [17] . Гусеницы голубянок обладают комплексом эволюционно выработанных химических и акустических сигналов для контролирования поведения муравьёв. Также они выделяют из дорзальной нектароносной железы сладкую жидкость, привлекающую муравьёв. Муравьи, ощупывая усиками этот орган, вызывают рефлекторное выделение гусеницей жидкости, которая, вероятно, содержит феромоны лихневмоны, обусловливающие поведение муравьёв. Некоторые гусеницы голубянок и риодинид обладают также звукоиздающими органами, влияющими на поведение муравьёв — одни виды имеют только шаровую щетинку на теле гусеницы, другие — вместе с звуковой ресничкой, при отсутствии нектароносной железы [17] . Все виды мирмекофильных голубянок приурочены к луговым муравейникам. Одним из таких видов является голубянка алькон (Maculinea alcon), самки которой откладывают яйца на цветы растений семейства горечавковые (Gentiana). Большинство видов голубянок развиваются в гнёздах лишь одного вида муравьёв, но гусеницы голубянки алькон обитают в гнёздах муравьёв различных видов, на разных участках своего ареала [17] [18] .

Гусеницы минёров вида Phyllonorycter blancardella живут в симбиозе с бактериями, которые выделяют цитокины, эти гормоны стимулируют деление клеток растения, продлевая фотосинтез, и образующиеся «зелёные островки» позволяют насекомому пережить зиму [19] .

Источник статьи: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/104393

.jpg)