- Временное Всероссийское правительство

- Содержание

- Создание и функции

- Состав

- Деятельность до ноябрьских событий 1918

- Прекращение деятельности

- ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

- Смотреть что такое «ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» в других словарях:

- Временное правительство (Россия)

- Содержание

- Создание

- Первый состав

- Деятельность

- Реформа органов правопорядка и амнистия

- Апрельский кризис

- Июньский кризис

- Июльский кризис. Уход большевиков в подполье. Второе коалиционное правительство

- Государственное совещание в Москве

- Выступление Л. Г. Корнилова

- Третье коалиционное правительство. Созыв Предпарламента

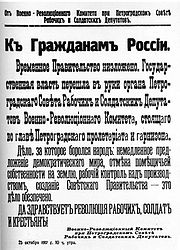

- Свержение Временного правительства

- Судьба членов Временного правительства

Временное Всероссийское правительство

| Временное Всероссийское правительство Директория Уфимская директория | |

|---|---|

| |

| Герб России | |

| |

| Герб Сибирской республики | |

| Общая информация | |

| Страна |  Россия Россия |

| Дата создания | 23 сентября 1918 года |

| Предшествующее ведомство | Временное правительство России |

| Дата упразднения | 18 ноября 1918 года |

| Заменено на | Омское правительство |

| Штаб-квартира | Уфа, после 9 октября 1918 года — Омск |

| Ответственные министры | П. В. Вологодский, Председатель Совета Министров В. А. Виноградов, Заместитель председателя Совета Министров |

| Председатель правительства | П. В. Вологодский |

| Подведомственный орган | Совет Министров |

Вре́менное Всеросси́йское прави́тельство (неофициальные именования — «Директо́рия», «Уфи́мская Директо́рия») — высший орган власти Российского государства, образованный 23 сентября 1918 г. на Государственном совещании в Уфе в результате вынужденного и крайне неустойчивого компромисса различных антибольшевистских сил востока России. Временное Всероссийское правительство рассматривало себя в качестве очередного, нового состава Временного правительства, возобновившего свою деятельность после вынужденного перерыва, вызванного большевистским переворотом 25 октября 1917 года [1] .

Содержание

Создание и функции

Актом об образовании всероссийской верховной власти [2] устанавливалось, что Временное Всероссийское правительство «впредь до созыва Всероссийского Учредительного Собрания является единственным носителем верховной власти на всем пространстве государства Российского» [2] . Акт предусматривал «передачу Временному Всероссийскому правительству, как только оно того потребует», «всех функций верховной власти, временно отправляемых, в виду создавшихся условий, областными правительствами». Тем самым отменялся суверенитет региональных образований, на смену которому вводилась «широкая автономия областей», пределы которой полностью зависели от «мудрости Временного Всероссийского правительства» [2] .

Временному Всероссийскому правительству вменялось способствовать ускорению созыва Учредительного собрания и в дальнейшем безусловно подчиниться ему «как единственной в стране верховной власти» [2] .

Основы национально-государственного устройства России должны были исходить из федеративных принципов: «устроение освобождающейся России на началах признания за её отдельными областями прав широкой автономии, обусловленной как географическим и экономическим, так и этническим признаками, предполагая окончательное установление государственной организации на федеративных началах полновластным Учредительным Собранием…, признание за национальными меньшинствами, не занимающими отдельной территории, прав на культурно-национальное самоопределение» [2] .

В отношении армии в Акте говорилось о необходимости «воссоздании сильной, боеспособной, единой Российской армии, поставленной вне влияния политических партий» и, одновременно, о «недопустимости политических организаций военнослужащих и устранении армии от политики» [2] .

В качестве неотложных задач по восстановлению государственного единства и независимости России были названы [2] :

1. Борьба за освобождение России от Советской власти;

2. Воссоединение отторгнутых, отпавших и разрозненных областей России;

3. Непризнание Брестского и всех прочих договоров международного характера, заключенных как от имени России, так и отдельных её частей после Февральской революции, какой бы то ни было властью, кроме Российского Временного Правительства, и восстановление фактической силы договорных отношений с державами согласия

4. Продолжение войны против германской коалиции.

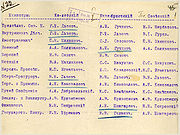

Состав

Временное Всероссийское правительство было избрано в составе пяти членов и пяти их заместителей — персональных дублёров членов Директории, часть которых находилась на значительном удалении от Уфы.

| Избранные члены | Н. Д. Авксентьев | Н. И. Астров (находился на Юге России) | В. Г. Болдырев | П. В. Вологодский (находился на Дальнем Востоке) | Н. В. Чайковский (находился в Архангельске) |

| Избранные заместители | А. А. Аргунов | В. А. Виноградов | М. В. Алексеев (находился на Юге России) | В. В. Сапожников | В. М. Зензинов |

| Реальный состав Директории | Н. Д. Авксентьев | В. А. Виноградов | В. Г. Болдырев | П. В. Вологодский | В. М. Зензинов |

Деятельность до ноябрьских событий 1918

9 октября 1918 г. Временное Всероссийское правительство покинуло Уфу в связи с угрозой захвата города наступающими советскими войсками и перебралось в Омск.

13 октября в Омск прибыл бывший командующий Черноморским флотом вице-адмирал А. В. Колчак, вошедший позднее в состав Совета министров Временного Всероссийского правительства.

4 ноября Временное Всероссийское правительство обратилось ко всем областным правительствам с требованием немедленно распустить «все без исключения Областные Правительства и Областные Представительные Учреждения» и передать все полномочия по управлению Всероссийскому Правительству. В тот же день на базе министерств и центральных управлений Временного Сибирского правительства был сформирован исполнительный орган Директории — Всероссийский Совет министров во главе с П. В. Вологодским. Подобная централизация государственной власти была обусловлена потребностью, в первую очередь, «воссоздания боевой мощи родины, столь необходимой в годину борьбы за возрождение Великой и Единой России», «создания условий, необходимых для снабжения армии и организации тыла во всероссийском масштабе».

Благодаря этим действиям удалось добиться упразднения всех имевшихся на востоке России областных, национальных и казачьих правительств и тем самым формально консолидировать силы антибольшевистского сопротивления.

«Всероссийский» Совет министров, сформированный 4 ноября 1918 года:

- П. В. Вологодский (председатель),

- В. А. Виноградов (заместитель председателя),

- А. В. Колчак (военный и морской министр),

- Ю. В. Ключников (управляющий министерством иностранных дел),

- А. Н. Гаттенбергер (управляющий министерством внутренних дел),

- И. И. Серебренников (министр снабжения),

- И. А. Михайлов (министр финансов),

- Н. С. Зефиров (министр продовольствия),

- С. С. Старынкевич (министр юстиции),

- Л. А. Устругов (министр путей сообщения),

- В. В. Сапожников (министр народного просвещения),

- Л. И. Шумиловский (министр труда),

- Н. И. Петров (министр земледелия),

- Н. Н. Щукин (временно управляющий министерством торговли и промышленности),

- Г. А. Краснов (государственный контролер),

- Г. Г. Тельберг (управляющий делами Совета министров)

Преимущественно правоцентристский Совет министров радикально отличался по политической окраске от гораздо более «левой» Директории. Лидером деятелей Совмина, решительно отстаивавших правый политический курс, был министр финансов И. А. Михайлов, пользовавшийся поддержкой Г. К. Гинса, Н. И. Петрова, Г. Г. Тельберга. Именно эта группа стала ядром заговора, имевшего целью установление сильной и однородной власти в форме единоличной военной диктатуры [1] .

Прекращение деятельности

Директория прекратила свою деятельность в результате событий в ночь с 17 на 18 ноября 1918 г., когда группой военнослужащих казачьих частей, дислоцированных в Омске, были арестованы председатель Директории Н. Д. Авксентьев, член Директории В. М. Зензинов, заместитель члена Директории А. А. Аргунов, а также товарищ министра внутренних дел, руководитель секретной службы Е. Ф. Роговский. Все арестованные были членами Партии социалистов-революционеров.

Утром 18 ноября собравшийся на экстренное заседание Совет министров при участии двух членов Директории — П. В. Вологодского и В. А. Виноградова, обсудив сложившееся положение, признал Директорию несуществующей, объявил о принятии на себя всей полноты верховной власти и пришёл к выводу о необходимости «полного сосредоточения власти военной и гражданской в руках одного лица с авторитетным именем в военных и общественных кругах». Было принято принципиальное решение «передать временно осуществление верховной власти одному лицу, опирающемуся на содействие Совета министров, присвоив таковому лицу наименование Верховного Правителя», после чего было выработано и принято «Положение о временном устройстве государственной власти в России» (так называемая «конституция 18 ноября»), устанавливавшее, в частности, порядок взаимоотношений Верховного Правителя и Совета министров [3] .

Тайным голосованием членов Совмина на пост Верховного Правителя был избран вице-адмирал А. В. Колчак, который одновременно был повышен в звании до полного адмирала. Колчак заявил о своём согласии на избрание и первым же своим приказом по армии объявил о принятии на себя звания Верховного Главнокомандующего. Было образовано новое правительство, вошедшее в историю как Омское, или как правительство Колчака. Оно просуществовало до 4 января 1920 года.

Арестованные члены Директории 20 ноября 1918 г. были высланы за границу.

Источник статьи: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/375602

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Советская историческая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . Под ред. Е. М. Жукова . 1973—1982 .

Смотреть что такое «ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» в других словарях:

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО — в России, первое демократическое правительство, образованное после свержения императора Николая II. Сформировано после Февральской революции Временным комитетом членов Государственной думы с согласия лидеров Петросовета на период до созыва… … Современная энциклопедия

Временное правительство — в России, первое демократическое правительство, образованное после свержения императора Николая II. Сформировано после Февральской революции Временным комитетом членов Государственной думы с согласия лидеров Петросовета на период до созыва… … Иллюстрированный энциклопедический словарь

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО — ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, сформировано в ходе Февральской революции, после отречения императора Николая II, Временным комитетом членов Государственной думы с согласия лидеров Петроградского совета на период до созыва Учредительного собрания.… … Русская история

Временное правительство — высший орган власти и управления в России со 2 марта по 25 октября 1917. Возникло в дни Февральской революции в ходе переговоров членов Временного комитета, Государственной думы и Исполнительного комитета Петроградского Совета. Политическая наука … Политология. Словарь.

Временное правительство — Эту страницу предлагается переименовать. Пояснение причин и обсуждение на странице Википедия:К переименованию/3 апреля 2012. Возможно, её текущее название не соответствует нормам современного русского языка и/или правилам именования статей… … Википедия

Временное правительство — в России, сформировано после Февральской революции 1917 и отречения императора Николая II Временным комитетом Государственной думы с согласия лидеров Петросовета на период до созыва Учредительного собрания. Высший исполнительно распорядительный… … Энциклопедический словарь

Временное правительство — в России, центральный орган государственной власти, образовавшийся после Февральской буржуазно демократической революции 1917 (См. Февральская буржуазно демократическая революция 1917), существовал со 2(15) марта по 25 октября (7 ноября)… … Большая советская энциклопедия

Временное Правительство — буржуазное революционное правительство, образовавшееся в России в дни февральской революции. Из представителей социалистических партий в него вошел член Государственной Думы правый с. р. А. Ф. Керенский, избранный до того товарищем председателя… … Популярный политический словарь

Временное правительство — высший орган государственной власти России со 2.03.1917 до 25.10.1917 г. Образовано Временным комитетом Государственной Думы по соглашению с Петроградским Советом, с которым делило власть в течение первых четырех месяцев. Председатель В.П. Г.Е.… … Краткий словарь историко-правовых терминов

Временное правительство — Вр еменное прав ительство (в России, 1917) … Русский орфографический словарь

Источник статьи: http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/3678/%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95

Временное правительство (Россия)

Вре́менное прави́тельство (3 (16) марта 1917 — 26 октября (8 ноября) 1917) — высший законодательный и исполнительный орган государственной власти в России в период между Февральской и Октябрьской революциями.

Содержание

Создание

23 февраля 1917 года началась Февральская революция. 27 февраля Высочайшим указом деятельность IV Государственной думы была приостановлена. В ночь на 28 февраля (13 марта) 1917 года был создан Временный комитет IV Государственной думы, председателем которого стал М. В. Родзянко (октябрист, председатель IV Думы). В него вошли представители всех партий, входивших в Думу, кроме крайних правых.

Члены Комитета не собирались брать в свои руки всю полноту власти, они лишь хотели наладить контакт императора с восставшими широкими слоями, заставить Николая пойти на уступки. Но Комитет реальной властью не обладал, так как восставшие солдаты Петроградского гарнизона (170 тыс.) и вооруженные рабочие подчинялась лишь Петроградскому Совету, первое заседание которого состоялось вечером 27 февраля (12 марта). В стихийно появлявшихся по всей стране Советах прочную власть имели эсеры и меньшевики.

2 марта царь Николай II отрёкся от престола. 3 марта отрёкся и великий князь Михаил Александрович. При таком накале антимонархических настроений самодержавие пало. Возникла необходимость в создании новых органов власти в стране.

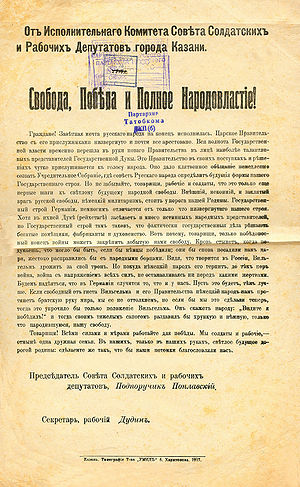

Исполком Петроградского Совета во главе с его председателем меньшевиком Н. С. Чхеидзе вступил в переговоры с Комитетом Думы и предложил ему образовать Временное правительство. Временное правительство объявило о выборах в Учредительное собрание. Был принят самый демократичный закон о выборах в Учредительное собрание: всеобщие, равные, прямые при тайном голосовании. Старые государственные органы были упразднены.

Это вовсе не означало, что Советы самоустранятся от власти. Задачей Советов стал контроль над деятельностью буржуазного Временного правительства. Власть Советов была огромной: 1 марта вышел знаменитый Приказ №1, фактически, переводивший армию под контроль солдатских Советов. После Февральской революции в России установилось двоевластие.

Первый состав

Неоднократно раздавались предложения, а потом требования к Николаю сформировать правительство доверия или ответственного министерства [1] . По рукам ходили лишь различные списки состава правительства. Однако император отклонил все предложения. Историк С. П. Мельгунов пишет:

«Никакого временного правительства ни в 16 г, ни в 17 г перед революцией не было выбрано. Предусмотрительные общественные деятели оказались совершенно неподготовленными к событиям, которые наступили в марте… Когда при общей растерянности в кабинете Временного исполнительного комитета 1 марта стали намечаться будущие министры, естественно было взяться за списки, ходившие уже по рукам…» [2]

К вечеру 2 марта Временный Комитет Государственной Думы назначил министров первого общественного кабинета министров. Всего в нём было 11 министров:

- Председатель Совета министров и министр внутренних дел — князь Г. Е. Львов,

- министр иностранных дел — кадетП. Н. Милюков,

- военный и морской министр — октябристА. И. Гучков,

- министр финансов — крупный предприниматель М. И. Терещенко,

- министр юстиции — трудовик А. Ф. Керенский,

- министр путей сообщения — кадет Н. В. Некрасов,

- министр торговли и промышленности — прогрессист А. И. Коновалов,

- министр просвещения — кадет А. А. Мануйлов,

- министр земледелия — кадет А. И. Шингарёв,

- обер-прокурор Святейшего Синода — центрист В. Н. Львов,

- государственный контролёр — октябрист И. В. Годнев.

«В начале революции Временное правительство, несомненно, пользовалось широким признанием всех здравомыслящих слоёв населения. Весь старший командный состав, всё офицерство многие войсковые части, буржуазия и демократические элементы, не сбитые с толку воинствующим социализмом, были на стороне правительства…» [3]

Свою первую программу правительство изложило в декларации, обнародованной 3 (16) марта 1917 года.

Деятельность

Немедленно после Февральской революции Временное правительство упразднило пост генерал-губернатора в Закавказье и Туркестане и передало власть комитетам, созданным из депутатов Думы, являвшихся местными уроженцами.

Три главные политические партии Кавказа — азербайджанская Мусульманская демократическая партия (Мусават), армянская Дашнакцутюн и Грузинская социал-демократическая сразу же после Февральской революции в ответ на признание Временного правительства получили гарантии автономии в рамках будущей федеративной России.

Реформа органов правопорядка и амнистия

В первые недели февральской революции были ликвидированы комитеты по делам печати, полицейские и жандармские управления. Упразднённые должности и учреждения были заменены комиссарами Временного правительства.

3 марта новый министр юстиции Керенский встретился с членами Петроградского совета присяжных, которых он ознакомил с программой деятельности министерства на ближайшее время: пересмотр уголовных, гражданских, судопроизводственных и судоустройственных законов. В частности, «еврейское равноправие по всей полноте», предоставление женщинам политических прав. В дальнейшем также была учреждена особая следственная комиссия для расследования и предания суду бывших должностных и частных лиц. По результатам работы комиссии, в частности, был осуждён Сенатом и приговорён к пожизненной каторге генерал В. А. Сухомлинов, бывший военный министр, признанный виновным в неподготовленности русской армии к войне. Большинство фигурантов расследования были освобождены за отсутствием в их деятельности состава преступления.

2 марта Керенский издал указ, предписывающий прокурорам страны освободить всех политических заключённых (и передать им поздравления от имени нового правительства).

6 марта в России была объявлена всеобщая амнистия. На свободе оказались около 90 тысяч заключённых, среди которых были тысячи воров и налётчиков, прозванных в народе «птенцами Керенского» [4] [5] .

Апрельский кризис

18 апреля (1 мая) 1917 разразился первый правительственный кризис, завершившийся образованием 5 (18) мая 1917 первого коалиционного правительства с участием социалистов. В его состав вошли:

- Председатель Совета министров — Г. Е. Львов,

- министр внутренних дел — Г. Е. Львов,

- министр иностранных дел — М. И. Терещенко,

- военный министр — А. Ф. Керенский,

- морской министр — А. Ф. Керенский,

- министр финансов — А. И. Шингарёв,

- министр юстиции — П. Н. Переверзев,

- министр путей сообщения — Н. В. Некрасов,

- министр торговли и промышленности — А. И. Коновалов,

- министр просвещения — А. А. Мануйлов,

- министр земледелия — В. М. Чернов,

- министр труда — М. И. Скобелев,

- министр продовольствия — А. В. Пешехонов,

- министр государственного призрения — Д. И. Шаховской,

- министр почт и телеграфов — И. Г. Церетели,

- обер-прокурор Святейшего Синода — В. Н. Львов,

- государственный контролёр — И. В. Годнев.

Партии эсеров и меньшевиков, превратившись в правительственные партии, получили возможность реализовать свои программные цели. По их инициативе 6 (19) мая 1917 была обнародована декларация, в которой Временное правительство обещало подготовить радикальную аграрную реформу. Однако эти намерения ограничились обещаниями.

Июньский кризис

3-24 июня первый всероссийский съезд 18 июня демонстрация против Временного правительства

Июльский кризис. Уход большевиков в подполье. Второе коалиционное правительство

Недовольство народных масс политикой коалиционного правительства вылились во второй (июньский), а затем третий (июльский) правительственный кризис.

2 (15) июля 1917 министры-кадеты ушли в отставку.

4 (17) июля 1917 Временное правительство ввело в Петрограде военное положение, начало преследование большевиков, расформировало части, принимавшие участие в демонстрации 3 (16) июля 1917, ввело смертную казнь на фронте.

В разгар июльского кризиса финский сейм провозгласил независимость Финляндии от России во внутренних делах и ограничил компетенцию Временного правительства вопросами военной и внешней политики. 12 (25) июля Сейм направил в адрес Временного правительства требование признать «неотъемлемые права Финляндии».

24 июля (6 августа) 1917 было сформировано второе коалиционное правительство, в которое вошли 7 эсеров и меньшевиков, 4 кадета, 2 радикальных демократа и 2 беспартийных. Председателем правительства стал Керенский. Он проводит политику лавирования между основными политическими силами страны («бонапартизма»), которая, однако, вызывает недовольство в обоих лагерях.

В состав второго коалиционного правительства вошли:

- Председатель Совета министров — А. Ф. Керенский,

- Заместитель председателя Совета министров — Н. В. Некрасов,

- министр внутренних дел — эсер Н. Д. Авксентьев,

- министр иностранных дел — М. И. Терещенко,

- военный министр — А. Ф. Керенский,

- морской министр — А. Ф. Керенский,

- министр финансов — Н. В. Некрасов,

- министр юстиции — А. С. Зарудный;

- министр путей сообщения — П. П. Юренев,

- министр торговли и промышленности — С. Н. Прокопович,

- министр просвещения — С. Ф. Ольденбург,

- министр земледелия — В. М. Чернов,

- министр труда — М. И. Скобелев,

- министр продовольствия — А. В. Пешехонов,

- министр государственного призрения — И. Н. Ефремов,

- министр почт и телеграфов — А. М. Никитин,

- обер-прокурор Святейшего Синода — А. В. Карташёв,

- государственный контролёр — Ф. Ф. Кокошкин.

Государственное совещание в Москве

12-15 (25-28) августа состоялось созванное Временным правительством Государственное совещание в Москве.

Выступление Л. Г. Корнилова

Верховный главнокомандующий генерал-от-инфантерии Л. Г. Корнилов, на основании предварительной договоренности с А. Ф. Керенским, двинул на Петроград войска под командованием генерала Крымова. Керенский в последний момент изменил свою позицию, назвав действия Верховного главнокомандующего «контрреволюционным мятежом». Большевики поддержали Временное правительство. После самоубийства генерала Крымова казаки, стоявшие у Пулковских высот, разошлись.

Третье коалиционное правительство. Созыв Предпарламента

С целью противодействия Петросовету Керенский образовал 1 (14) сентября 1917 новый орган власти — Директорию («Совет пяти»), которая провозгласила Россию республикой и распустила IV Государственную думу.

14 (27) сентября 1917 было открыто Всероссийское Демократическое совещание с участием всех политических партий. Демократическое совещание должно было решить вопрос о власти. Большевики его демонстративно покинули.

25 сентября (8 октября) 1917 Керенский создаёт третье коалиционное правительство, в которое вошли:

- Председатель Совета министров — А. Ф. Керенский,

- Заместитель председателя Совета министров — кадет А. И. Коновалов,

- министр внутренних дел — меньшевик А. М. Никитин,

- министр иностранных дел — М. И. Терещенко,

- военный министр — А. И. Верховский,

- морской министр — Д. Н. Вердеревский,

- министр финансов — М. В. Бернацкий,

- министр юстиции — меньшевик П. Н. Малянтович,

- министр путей сообщения — А. В. Ливеровский,

- министр торговли и промышленности — кадет А. И. Коновалов,

- министр просвещения — С. С. Салазкин,

- министр земледелия — эсер С. Л. Маслов,

- министр труда — меньшевик К. А. Гвоздев,

- министр продовольствия — С. Н. Прокопович,

- министр государственного призрения — кадет Н. М. Кишкин,

- министр почт и телеграфов — А. М. Никитин,

- обер-прокурор Святейшего Синода — А. В. Карташёв,

- государственный контролёр — кадет С. А. Смирнов.

- председатель экономического совета — С. Н. Третьяков

Теперь в составе Временного правительства вошли 6 кадетов, 1 эсер, 3 меньшевика, 2 трудовика, 1 «независимый» и 2 военных специалиста. Большевики, приглашенные к сотрудничеству в правительстве, взяли курс на вооружённый захват власти.

Свержение Временного правительства

26 октября (8 ноября) 1917 в 2 часа 10 минут Временное правительство было арестовано.

17 (30) ноября) 1917 Временное правительство обратилось к народу через кадетскую газету «Наша речь» с последними словами:

«Октябрьский мятеж… работу Временного правительства оборвал за несколько дней до всенародных и свободных выборов в Учредительное собрание… Измученные трёхлетней войной, солдатская и рабочая массы, соблазнённые заманчивыми лозунгами „немедленного мира, хлеба и земли“, справедливыми по существу, но неосуществимыми немедленно, взяли в руки оружие, арестовали Временное правительство, стали захватывать важнейшие государственные учреждения, уничтожать гражданские свободы и угрожать жизни и безопасности граждан, беззащитных перед лицом начавшейся анархии… Опасаясь, что насилие не остановится и перед тем, чтобы поднять руку даже и на Учредительное Собрание, если оно не будет творить их волю, Временное правительство призывает всех граждан армии и тыла к единодушной защите Учредительного собрания для обеспечения ему возможности властно и твёрдо выразить народную волю…»

Судьба членов Временного правительства

Неэмигрировавшие члены Временного правительства были практически поголовно репрессированы в СССР (за исключением умерших своей смертью).

Источник статьи: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/853637