Усы земляники побег или лист

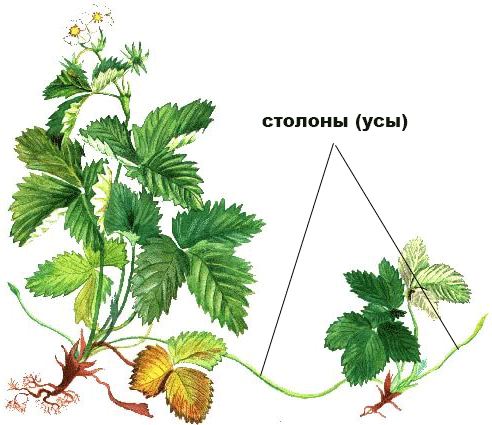

Усы, или шнуровидные стелющиеся побеги, являются органами вегетативного размножения земляники. Они образуются в течение всей вегетации, но идет этот процесс неравномерно. Весной появляется сравнительно немного усов. В этот период растут они медленно и долгое время остаются в зачаточном состоянии. С повышением температуры воздуха в июне рост усов активизируется и достигает максимума в июле – первой половине августа, а затем резко ослабевает. При понижении температуры и сокращении продолжительности светового дня усообразовапие прекращается в конце августа.

На побегах – усах формируются дочерние розетки. В Северо-Западной зоне у большинства сортов это начинается во второй половине июня – начале июля в зависимости от погоды, но наиболее интенсивно происходит в июле — августе. Образование корней у розеток активно протекает в конце августа – первой половине сентября, когда устанавливается умеренно прохладная влажная погода.

Стелющийся побег земляники представляет собой цепь усов нескольких порядков, причем на четных междоузлиях усов всегда возникают дочерние розетки, а на нечетных – разветвления усов. Закономерность образования розеток такова. По длине каждого стелющегося побега – уса, идущего от материнского растения, формируются два узла с недоразвитыми листьями. После появления второго недоразвитого листа рост уса приостанавливается и развивается розетка листьев (розетка 1-го порядка) с зачатками корней у основания.

При соприкосновении с землей розетка укореняется. Дальнейший поступательный рост стелющегося побега идет за счет формирования нового уса (2-го порядка), который образуется из пазушной почки второго недоразвитого листа и внешне выглядит как продолжение уса 1-го порядка. На новом усе после появления второго недоразвитого листа снова возникает розетка – 2-го порядка и так далее. На усах всех порядков в пазухах недоразвитых листьев первых узлов образуются боковые ответвления усов, которые также способны ветвиться.

Степень ветвления и количество розеток зависят от сорта, возраста маточных растений, метеорологических и агротехнических условий. Высокой усообразующей способностью характеризуются сорта Фестивальная, Внучка, Пурпуровая, Ранняя Махерауха и др. На маточных плантациях при хорошей агротехнике ветвление усов у этих сортов продолжается до сентября.

Рост усов происходит за счет материнского растения. Розетки, укореняясь, образуют новые молодые растения и переходят на самостоятельное питание. В зависимости от времени образования и укоренения розеток молодые

Молодое растение 1-го порядка.

Растения имеют к осени разную степень развития. Наиболее развиты розетки усов 1-х порядков, укоренившиеся в июле. Эти дочерние растения также образуют плети – усы и розетки.

Между силой роста куста и усообразующей способностью растения в пределах сорта имеется корреляционная зависимость. Чем лучше развиты маточные растения, тем больше они образуют усов и розеток. Наиболее крупные, хорошо развитые розетки формируются на усах однолетних растений, но максимальное количество розеток – на двухлетних. Одно маточное растение на 2-й год жизни дает 70-100 розеток, пригодных к посадке. У трехлетних растений число доброкачественных розеток значительно уменьшается.

На образование усов и розеток расходуется много питательных веществ. Поэтому на товарных плантациях усы – необходимо удалять по мере их появления. Систематическое удаление усов способствует появлению большего количества листьев и рожков, следствием чего является увеличение количества соцветий и повышение продуктивности растений.

Источник статьи: http://fri-go.ru/obrazovanie-i-rost-usov-zemlyaniki.html

Химия, Биология, подготовка к ГИА и ЕГЭ

Видоизменения побегов

Рисунок — один из наиболее часто встречающихся вопросов по органам растений как в ОГЭ, так и в ЕГЭ по биологии, так что вопрос важный, его нужно подробно разобрать

Побег — это вегетативный, надземный орган — стебель с листьями и почками. Он начинает развиваться еще в зародыше семени.

Зачем вообще нужны в природе видоизменения побегов? Обычно, это означает наличие каких-то дополнительных функций

Колючки

Защита растения от животных и запасание воды

Есть еще другие виды колючек, при этом этом они не являются видоизменениями побегов!

- колючки барбариса, кактуса и чертополоха — видоизменения листа, дополнительная функция — запасание воды

- колючки розы и шиповника — это видоизменения коры, эпидермиса

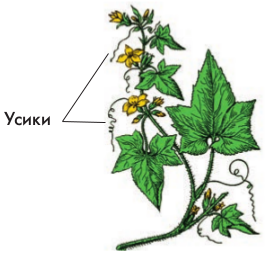

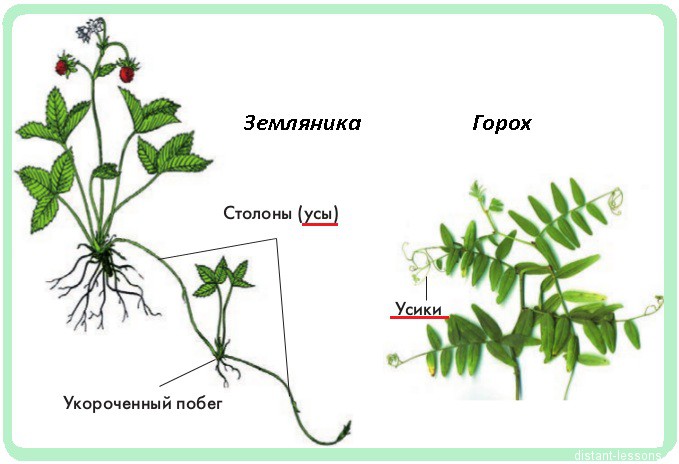

Усы

дополнительная опора, крепление растения; вегетативное размножение, расширение территории

Усики гороха — видоизменения листьев ( т.е. усы земляники и усики гороха — опять аналоги)

Клубень

Луковица

запас питательных веществ, расселение и размножение

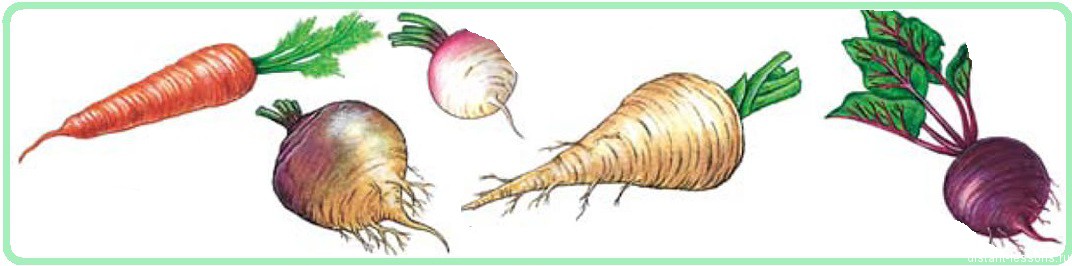

Довольно часто можно встретить название «корнеплод», и оно довольно сильно вводит в заблуждение — то ли это корень, то ли это плод растения…

Название пошло от людей, выращивающих эти растения для еды, отсюда и часть слова «плод», а т.к. находится клубень под землей, то его приравняли к корню.

В формировании клубня корень, действительно, немного участвует, это его верхняя часть, если можно так сказать, но главный признак того, что это все же видоизменение побега — позеленение на свету, т.е. наличие хлоропластов.

Корневище — еще одно видоизменение побега — было подробно рассмотрено здесь

Еще одно очень интересное видоизменение — кочан капусты

Кочан-это видоизмененная гигантская листовая почка. Кочерыга внутри-это обычный зачаточный стебель с конусом нарастания и боковыми зачаточными почками на нем

Источник статьи: http://distant-lessons.ru/vidoizmeneniya-pobegov.html

Bio-Lessons

Образовательный сайт по биологии

Многообразие и видоизменения побегов

Кроме основных функций — транспортной и опорной — стебель часто выполняет функции запасания питательных веществ, вегетативного размножения, защиты растений от поедания и др. (рис.1). В связи с этим он видоизменяется, образуя клубни, луковицы, корневища и т. д. Видоизмененные побеги бывают как надземными, так и подземными. У надземных побегов изменяются как отдельные части, так и побег в целом.

Рис.1 Опыт демонстрирующий транспорт веществ по стеблю

Надземные видоизмененные побеги

Столоны — удлиненные ползучие побеги с вытянутыми междоузлиями. У земляники их называют усами (рис.2).

Рис.2 Столоны (усы) земляники

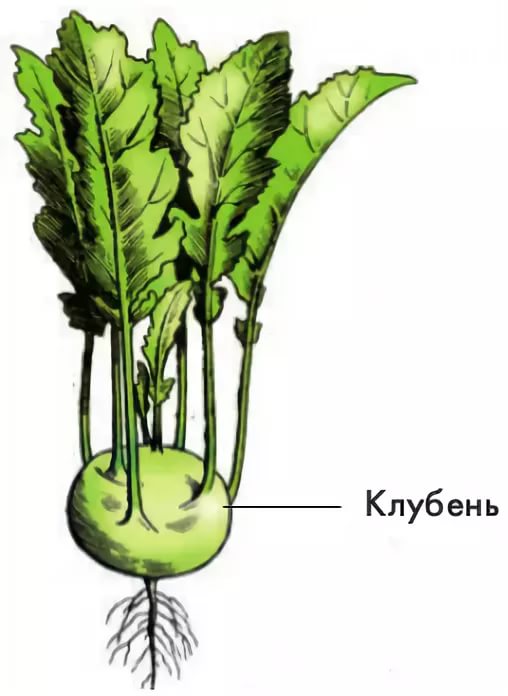

Клубень — видоизмененный побег с сильно утолщенным стеблем, в котором накапливаются запасные питательные вещества. Клубни бывают надземными и подземными. Надземные клубни развиваются, например, у капусты кольраби (рис.3).

Рис.3 Клубень кольраби

Усики позволяют растениям-лианам занимать вертикальное положение. Цепляясь ими за опоры, растения растут вверх (рис. 4). В усик могут видоизмениться часть листа (горох, фасоль) или весь пазушный побег (тыква, арбуз, дыня, огурцы, виноград).

Рис.4 Цепляющиеся усики огурца

Колючки выполняют защитную функцию и меньше испаряют воду. Они ограждают растения от поедания животными и защищают от обезвоживания. У облепихи, верблюжьей колючки, лимона и др. в колючки превратились верхушка побега или весь побег (рис. 5).

Рис.5 Колючки облепихи

Шипы тоже выполняют защитную функцию (роза, крыжовник). Они бывают на листьях и стеблях. В отличие от колючек — это не побеги, а выросты поверхностной ткани. Шиповнику шипы дали название.

Сочные водозапасающие стебли свойственны кактусам, молочаю. В условиях длительного отсутствия дождей они накапливают влагу и растворенные в ней вещества в сочных стеблях. У некоторых кактусов стебли сплющены до голых листоподобных пластинок. Стебли зеленого цвета. В результате фотосинтеза в них образуются органические вещества. У алоэ, молодило, очитка водозапасающую функцию выполняют листья.

Вилок белокочанной капусты — это огромная почка. Наружные сочные листья кочана зеленые, внутри между листьями на стебле расположены небольшие пазушные почки и одна верхушечная. Короткий видоизмененный стебель называется кочерыгой.

Подземные видоизмененные побеги

Видоизмененные подземные побеги могут выполнять функцию переживания неблагоприятных периодов года, вегетативного размножения растений или запасающую.

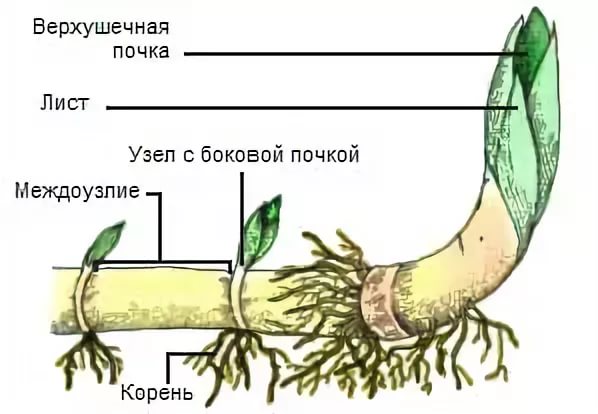

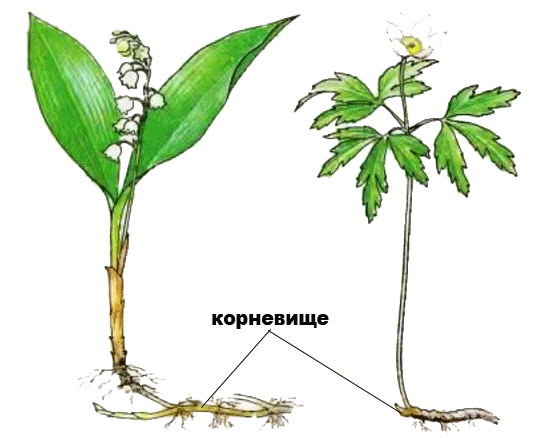

Корневище (рис.6,7) — подземный побег многолетних растений. Поскольку корневище развивается под землей, оно не похоже на обычный зеленый побег. Внешне темноватое, оно напоминает корень, поэтому его называют корневищем.

Рис.6 Строение корневища

От корня оно отличается следующими признаками:

1) на верхушке корневища (как на любом побеге) имеется почка, а на верхушке корня — корневой чехлик;

2) корневище, как любой побег, имеет узлы и междоузлия. На месте узлов располагаются пленчатые чешуйки — видоизмененные листья. На корнях нет узлов, междоузлий и листьев;

3) из верхушечной и пазушных почек корневища могут развиться молодые подземные и надземные побеги;

4) от узлов корневища отрастают придаточные корни.

Рис.7 Корневище ландыша и ветреницы

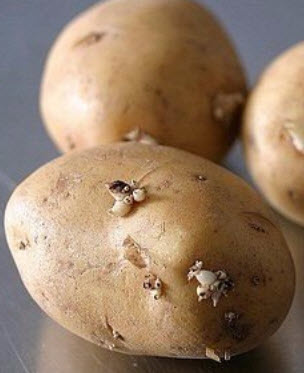

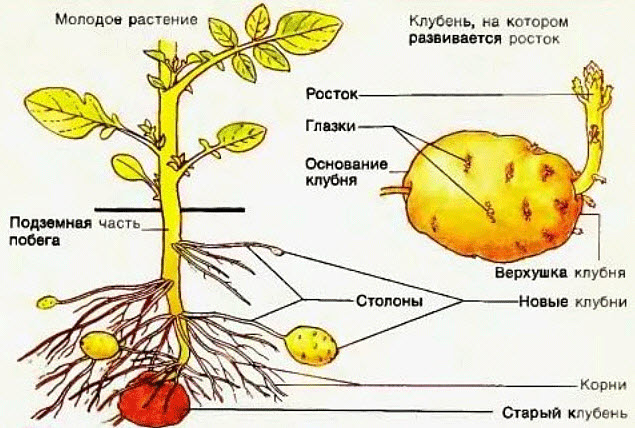

Подземные клубни возникают как утолщения на тонком безлистном подземном побеге — столоне (картофель, топинамбур). Место прикрепления клубня к столону является основанием клубня.

На клубне картофеля имеются листья-чешуйки, которые быстро отмирают, оставляя рубцы («бровки»), А рядом, в углублениях разросшегося стебля, — пазушные почки глазки (рис.8). В клубнях накапливаются запасные вещества, преимущественно крахмал. Размножают картофель целыми клубнями или глазками с частью клубня. Из них развиваются 2 вида побегов: надземные с листьями и цветками и подземные — столоны. На столонах образуются новые клубни.

Рис.8 Строение и развитие подземного клубня картофеля

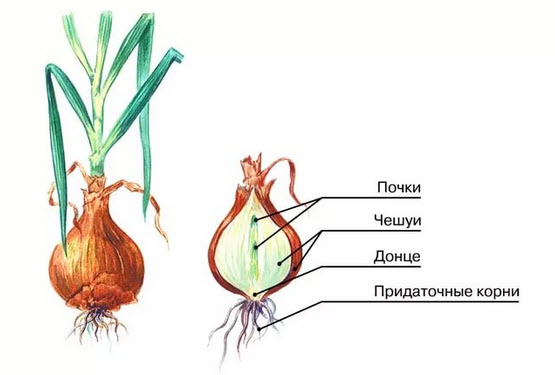

Луковицы образуются у лука, чеснока, гиацинта, нарцисса, лилии, подснежника, тюльпана и др. Луковица состоит из сильно укороченного стебля — донца, от которого снизу отходит пучок придаточных корней (рис.9). Наружные листья луковицы — чешуи — сухие и кожистые. Они защищают внутренние мясистые и сочные листья, накапливающие воду и сахара. Из верхушечной и пазушных почек развиваются зеленые надземные побеги и молодые листья.

Рис.9 Строение луковицы

Клубнелуковица внешне похожа на луковицу, но отличается от нее сильно разросшимся донцем. Клубнелуковицы образуются, например у безвременника, гладиолуса (рис.10).

Рис.10 Клубнелуковицы гладиолуса

Так же как корни и листья, побеги могут видоизменяться. Выделяют подземные и надземные побеги. Утолщенные побеги, в которых накапливаются питательные вещества — клубни. Подземные клубни у картофеля, топинамбура; надземные клубни у капусты кольраби. Сочные длинные побеги — столоны: усы земляники — надземные, у картофеля — подземные, на них развиваются клубни. Корневище — подземный побег с функциями корня (пырей, камыш). Луковица — видоизмененный побег, донце — это стебель (лук, тюльпан, гиацинт), клубнелуковица — разросшееся донце (безвременник, гладиолус). Надземные видоизменения: колючки (облепиха), шипы — выросты покровной ткани (роза, крыжовник), сочные водоносные фотосинтезирующие побеги (кактус, молочай). Кочан капусты — видоизмененная почка.

Источник статьи: http://bio-lessons.ru/mnogoobrazie-i-vidoizmenenija-pobego/

Физиология земляники (клубники)

Строение куста земляники

Красным цветом в статье выделены условия, которые строго необходимо соблюдать при выращивании клюбники в домашних условиях/гидропонике.

|