Органы растений

Орган — это часть растительного организма, приспособленная к исполнению одной или нескольких функций.

У растений различают две группы взаимосвязанных в целостную систему органов — вегетативные и генеративные.

К вегетативным относятся корень и побег, состоящий из стебля, листьев и почек, а к генеративным — цветок, плод и семя (у споровых это спорангий, у голосемянных — шишка).

Вегетативными органами (от лат. vegetativas — растительный) у растений называются те, которые поддерживают основные жизненные процессы, то есть исполняют основные функции его питания и обмена веществ со средой.

К общим признакам строения вегетативных органов относятся:

— полярность, когда вершина и основание растения находятся в противоположных направлениях одной прямой, то есть на разных полюсах;

— геотропизм — способность различных растительных органов ощущать земное притяжение и расти в определённом направлении по отношению к центру земного шара.

Корни характеризуются положительным геотропизмом, так как направление их роста совпадает с направлением силы тяжести. Наземные части обладают отрицательным, так как они растут в противоположном направлении от действия земного притяжения.

Подземный вегетативный орган — корень характеризуется неограниченным ростом. К его основным функциям относятся обеспечение растительного тела питанием, водой, закрепление в субстрате.

Стебель — осевой надземный вегетативный орган неограниченного верхушечного роста. Во многих случаях характеризуется полисимметричностью. Он служит опорой для листьев, обеспечивает доставку питания в виде растворов необходимых минеральных веществ и оптимальное размещение относительно источников света.

Лист — боковой вегетативный орган ограниченного роста. В его состав входят листовая пластина, прилистники, черешок. Распространены сидячие листья без черешка. У однодольных растений он нарастает основанием, у двудольных — всей поверхностью. Протяжённость его жизни у однолетних растений равна продолжительности жизни всей надземной части. На деревьях и кустарниках он является временным, возобновляемым органом. Главное назначение листа — обеспечение процессов фотосинтеза, испарения воды, газообмена. У разных видов они могут служить источниками питания, водоснабжения. Выполнять защитную функцию с помощью колючек, очистительную во время листопада.

Вегетативные растительные части – усы, корневища, луковицы, клубни, черенки являются основными материалами при вегетативном способе размножения, когда новый растительный организм образуется из многоклеточной части материнского.

Тело растений, состоящее из большого количества вегетативных органов, способно обеспечить себя необходимой фотосинтезирующей поверхностью, водой и минеральных веществами в необходимом объеме.

Генеративные (репродуктивные) органы (от лат. genero — рождаю) растений возникли значительно позже, чем вегетативные. Цветок, семя и плод, которые из него образуются, считают высшим достижением процесса размножения в растительном мире. Благодаря генеративным органам обеспечивается процесс полового размножения.

Почка у растений — это зачаточный побег. Вегетативная почка имеет зачаточный стебель с конусом нарастания и зачаточные листья. В цветочной почке находятся зачаточные цветки. Почки снаружи покрыты почечными чешуями. После периода покоя почки раскрываются. Развертывание побегов из почек связано с ростом междоузлий и листьев.

По строению различают почки вегетативные и генеративные (цветочные).

Источник статьи: http://biologyonline.ru/index.php/obshchaya-biologiya/54-organy-rastenij

Описание вегетативных и генеративных органов растений

Что такое вегетативные органы растений

Вегетативные органы растений — это те части растений, которые отвечают за поддержание жизнедеятельности всего организма.

У всех этих органов есть общие признаки строения:

- полярность. Вершина и основание растения находятся на противоположных направлениях одной прямой;

- геотропизм. Способность, с помощью которой растительные органы способны чувствовать земное притяжение и расти в определенном направлении по отношению к центру Земли.

Какие органы называют вегетативными

Корень

Корень — это осевой и чаще всего подземный орган высших сосудистых растений.

Корень может расти в длину без ограничений, а также имеет положительный геотропизм (то есть, растет по направлению к центру земного шара). Все корневые разветвления составляют целостную корневую систему растения.

Принято выделять три типа корней в системе:

- Главный — самый длинный корень, появляется из семенного корешка.

- Боковые — отходят от главного, закладываются эндогенно (за счет внутренних процессов).

- Придаточные — сформированные на стебле, но не относящиеся к побеговой системе растения, закладываются внутри коры стебля.

Существует два вида корневых систем, которые в течение жизни растения могут меняться.

- Стержневая (аллоризная).

- Мочковатая (гоморизная).

Стержневая система характерна более для двудольных растений и представляет собой главный корень и ответвления боковых корней.

Мочковатая же больше характерна для однодольных растений и состоит из придаточных корней.

Корни обеспечивают минеральное питание и водоснабжение организма растения.

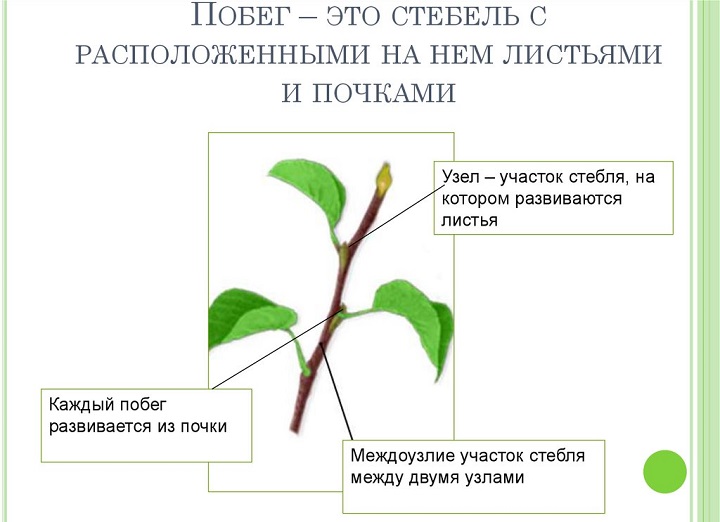

Побег

Побеги — это стебли с листьями. Совокупность всех побегов представляет собой побеговую систему растения.

Их рост не ограничен, так как меристемы (образовательные ткани), расположенные на вершине побега, откладывают клетки только в одну сторону.

Почки представляют собой укороченный побег. Они, как и обычные побеги, бывают и вегетативными, и генеративными.

Листостебельные побеги обеспечивают фотосинтез растения.

Листья — это боковые вегетативные органы второго порядка.

Их рост ограничен их формой и количеством побегов, на которых они расположены. Имеют пластинчатую структуру и выполняют множество важных функций:

- фотосинтез;

- газообмен;

- транспирация (движение воды по растению и ее испарение через листья);

- дыхание;

- гуттация (выделение воды);

- задержание воды и полезных веществ.

Лист состоит из таких основных тканей, как:

- эпидермис — слой клеток, предотвращающий вредное воздействие внешней среды и излишние испарение;

- мезофилл (паренхима) — внутренняя ткань, содержащая хлорофилл, выполняет свою основную функцию — фотосинтез;

- сеть жилок — проводящие пучки, состоящие из сосудов и ситовидных трубок, по ним происходит перемещение воды, растворенных солей, сахаров и механических элементов;

- устьица — комплексы клеток, которые в основном расположены на нижней поверхности листа, помогают в процессах транспирации и газообмена.

Стебель

Стебель — это надземная ось растения с неограниченным ростом вверх.

Его основные функции:

- опорная. Таким образом он выносит листья к свету;

- проводящая. Стебель обеспечивает движение воды под действием корневого давления и капиллярного натяжения;

- запасающая;

- ассимиляция. Обыкновенно ее выполняют молодые стебли, которые еще не одревеснели.

Функции вегетативных органов

Ко всему прочему, вегетативные органы могут выполнять функцию бесполого размножения. Это легко проследить, срезав ветку растения и поставив ее в воду. Через какое-то время ветка даст придаточные корни. Если же ее посадить в землю, она может вырасти в новое растение.

Что такое генеративные органы растения

Генеративные органы — это органы полового (семенного) размножения. При таком способе размножения происходит слияние гамет, что в результате дает зародыши нового растения. Они считаются высшим достижением процесса размножения в растительном мире.

Какие органы называют генеративными

К такому типу органов относятся цветок, семя и плод.

Цветок

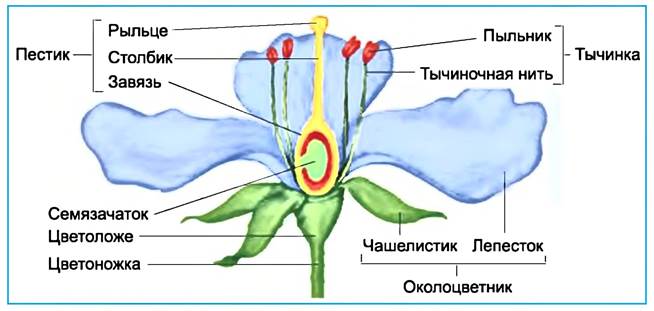

Цветок — это целая система органов полового размножения цветковых растений. Его также можно назвать видоизмененным и ограниченным в росте спороносным побегом.

Цветок состоит из:

- цветоложа. Осевая часть цветка: расширенный участок стебля;

- чашелистников. Произошли из листьев;

- лепестков. Произошли из тычинок;

- тычинок;

- пестиков.

Цветок приспособлен для образования спор (микроскопические зачатки растений для бесполого размножения) и гамет (клетки полового размножения). Также в нем происходит процесс семенного размножения, в результате которого появляются плоды с семенами.

Таким образом, в цветке полностью совмещены процессы бесполого и полового размножения.

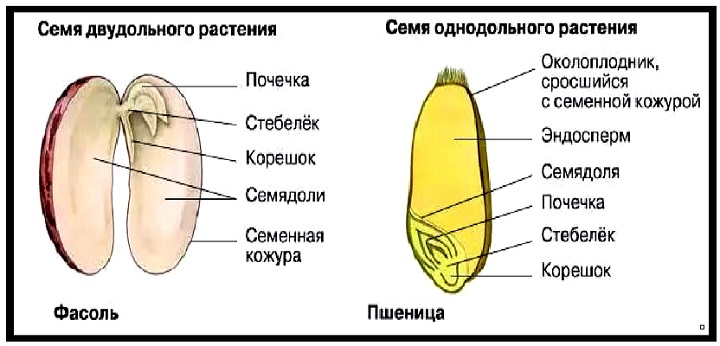

Семя — генеративный орган, который появляется из семязачатка и находится в завязи пестика.

Помимо размножения, отвечает и за расселение растений. В семени содержится зародыш, который берет свое происхождение из зиготы. Зародыш, в свою очередь, состоит из семядолей, зародышевого корня, зародышевой почки и стебля. Само семя покрыто защитной оболочкой — семенной кожурой.

Зародыш семени — его главная часть. Он может состоять из двух или одной семядолей. Именно по этому признаку все цветковые растения делятся на два класса: двудольные и однодольные.

Плод — это репродуктивный орган покрытосеменных растений. В его основные функции входит формирование, защита и распространение семян.

Развитие плода происходит из цветка. Обычно в образовании плода участвует завязь, из стенки которой развивается околоплодник, а из семязачатка — семя. Иногда в образовании плода может участвовать цветоложе.

Таким образом, основной функцией генеративных органов растений является исключительно продолжение рода.

Нужно подобрать материалы для студенческой работы?

Источник статьи: http://wiki.fenix.help/biologiya/vegetativnyye-organy-rasteniy

Вегетативные органы растений

Вегетативные органы –органы, которые выполняют функции, связанные с индивидуальной жизнью каждого растения, обеспечивающие минеральное питание, фотосинтез, дыхание, вегетативное размножение и т.д. К их числу относят корень, стебель, лист и большинство их видоизменений, или метаморфозов (луковица, клубень, корневище и др.). Корень, стебель и лист заложены уже в зародыше семени. Они являются основными органами высших растений.

Корень

Корень – осевой вегетативный орган растений неограниченного роста с положительным геотропизмом, основными функциями которого является поглощение воды и минеральных веществ из почвы и закрепление растения в субстрате. Благодаря образующимся придаточным почкам корни могут служить органами вегетативного размножения. В корнях могут синтезироваться органические соединения, откладываться в запас различные вещества (сахара, крахмал и др.). Через корни осуществляется выделение некоторых продуктов обмена и взаимодействие растения с другими организмами, в том числе с бактериями и грибами.

У растений различают главный корень, а также придаточные и боковые корни. Главный корень развивается из корешка зародыша семени, растет вертикально вниз, он обычно толще и длиннее других корней. Придаточные корни возникают на стебле и других органах растений. Они образуются в нижней части стебля при окучивании многих цветочных культур, а также на ползучих стеблях (барвинок малый, вербейник монетчатый), на донце луковиц (гиацинт, нарцисс, тюльпан), при укоренении усов и черенков растений. Благодаря придаточным корням возможно вегетативное размножение растений – черенками, корневищами, отводками, луковицами. На главном корне образуются боковые корни. Боковые корни, отходящие от главного, называются корнями первого порядка. От них отходят корни второго порядка и т. д.

Корневая система – это совокупность всех корней растения. Различают стержневую, мочковатую и смешанную корневую системы.

Стержневая корневая система имеет хорошо выраженный главный корень, растущий быстрее боковых, и характерна преимущественно для двудольных растений (левкой, сальвия, эшшольция и др.).

Мочковатая корневая система образована придаточными корнями, отходящими от нижней части стебля. Главный корень при этом не развивается или развит слабо и не отличается по внешнему виду от других корней. Такая корневая система характерна в основном для однодольных (например, декоративные злаки) и некоторых двудольных растений (например, бархатцы).

Смешанная корневая система образована с участием главного, боковых и придаточных корней (живучка ползучая).

При выращивании молодых растений из семян практикуют прищипку кончика главного корня, в результате чего усиливается рост боковых корней и формируется разветвленная корневая система. Этот прием широко используется при семенном размножении однолетних и двулетних культур открытого грунта, некоторых красивоцветущих горшечных растений. При вегетативном размножении цветочных культур (бегония, гвоздика, хризантема и др.) формируется мочковатая корневая система, т.к. развиваются придаточные корни.

У некоторых декоративных растений наряду с обычными образуются видоизмененные корни: запасающие, воздушные, корни-прицепки и др.

Запасающие корни образуются из боковых или придаточных корней и получили название корневых клубней или корневых шишек. Они толстые, мясистые и выполняют функцию запасания питательных веществ (георгина, ночная фиалка).

Воздушные корни – это придаточные корни на стеблях, которые имеют бурый или желтый цвет и свободно повисают в воздухе в виде шнуров (монстера, орхидеи, тетрастигма). На поверхности воздушных корней образуется особая ткань – веламен, способная впитывать дождевую влагу и долго ее сохранять. Плоские или сплющенные корни эпифитных растений (например, многих тропических орхидей) могут прикрепляться к надземным частях других растений, содержат хлоропласты и участвуют в фотосинтезе. Способность образовывать воздушные корни сохраняется у таких растений и при их выращивании в оранжереях или комнатной культуре.

Корни-прицепки часто образуются у лиан (например, плющ обыкновенный). Они представляют собой видоизмененные придаточные корни, способствующие подъему стебля по опоре (стволы деревьев, стены, откосы и пр.), что позволяет использовать лианы для вертикального озеленения.

Ходульные корни формируются из многочисленных придаточных корней в нижней части стволов тропических деревьев, обитающих по берегам рек, на береговых отмелях океанов, болотах. Такие корни принимают дугообразную форму, приподнимают ствол над водой, защищая его от затопления приливами (некоторые виды пальм, фикус бенгальский и др.).

Втягивающие, или контрактильные, корни образуются у молодых луковичных (тюльпан), клубнелуковичных (гладиолус, крокус, фрезия), и некоторых корневищных (ирис гибридный) растений.Это утолщенные, поперечно морщинистые корни, которые легко отличаются от обычных корней. За счет способности к сокращению в продольном направлении они втягивают луковицу, клубнелуковицу или корневище в глубь почвы, обеспечивая таким образом переживание ими неблагоприятных периодов, например, холодного или засушливого.

Стебель

Стебель – это осевой вегетативный орган неограниченного роста с отрицательным геотропизмом, который несет на себе почки, листья, цветки и плоды. В процессе прорастания семян стебель развивается из зародышевой почечки. При вегетативном размножении растений он формируется из почек, заложенных на органе вегетативного размножения (корневище, клубнелуковице, черенке и др.).

Функции стебля многообразны: опорная, проводящая, запасающая, фотосинтезирующая, защитная и др. Стебель обеспечивает наиболее благоприятное размещение органов фотосинтеза к источникам света. По стеблю из корней в листья передвигается вода с растворенными в ней минеральными веществами (восходящий ток), а из листьев к корням – органические вещества (нисходящий ток). В стеблях могут запасаться питательные вещества, например крахмал (саговник поникающий) и вода (кактусы). Запасающие стебли могут принимать различную форму: луковицеобразную, округлую, цилиндрическую или др. У большинства травянистых растений стебель имеет зеленую окраску, содержит хлорофилл и участвует в фотосинтезе. Стебли служат также для защиты растений от поедания животными (боярышник).

Стебли декоративных растений разнообразны по строению и продолжительности жизни, характеру поверхности, форме поперечного сечения, размещению в пространстве, высоте и другим признакам. У декоративных древесных растений (гортензия, пальма, роза, сирень) они многолетние, деревянистые, имеют камбий (образовательную ткань, состоящую из активно делящихся клеток) и живут от нескольких десятков до нескольких сотен и даже тысяч лет. У декоративных травянистых растений стебли обычно отмирают на зиму, не имеют камбия либо он существует в зачаточной форме. Такие стебли живут 1 год, реже – 2–3 года.

По характеру поверхности стебли могут быть гладкими (большинство цветочных культур) и опушенными (некоторые виды лилии, рудбекия гибридная, флокс Друммонда и др.).

По форме поперечного сечения у цветочно-декоративных растений чаще встречаются округлые или цилиндрические стебли, реже трехгранные (осока), четырехгранные (чабрец, шалфей), многогранные (цереус), сплюснутые (опунция), крылатые (аммобиум, чина) и др.

По расположению в пространстве выделяют разные типы стеблей:

– прямостоячие – растут вертикально вверх и не нуждаются в опоре (большинство растений);

– ползучие – располагаются на поверхности земли, легко укореняются в узлах при помощи придаточных корней (барвинок малый);

– стелющиеся (лежачие) – прилегают к почве по всей длине, но не укореняются (бегония королевская);

– приподнимающиеся – большей частью лежат на субстрате, а значительно меньшая их часть приподнимается (очиток ложный);

– восходящие – имеют лежащую на поверхности почвы основу, а значительно большая их часть приподнимается (фиалка трехцветная, очиток Эверса);

– лазающие – цепляются усиками или придаточными корнями за опору, благодаря чему поднимаются вверх (плющ обыкновенный, тетрастигма Вуанье, чина душистая);

– вьющиеся – спиралевидно обвиваются вокруг опоры (ипомея пурпурная, фасоль огненно-красная). Растения с лазающими и вьющимися стеблями называются лианами и широко используются в вертикальном озеленении.

Высота стеблей во многом определяет размеры всего растения. Наибольшую высоту (до 200 см) среди травянистых декоративных растений в период цветения имеют стебли бузульника, волжанки, дельфиниума, мальвы, стрелиции. Стебли высотой до 20 см характерны для мелколуковичных (крокус, подснежник, пролеска) и многих почвопокровных (обриета, флокс шиловидный и др.) многолетних растений.

Несмотря на разнообразие стеблей, их рост чаще всего осуществляется за счет деления и роста клеток конуса нарастания (верхушечной почки) – верхушечный рост. У некоторых цветочных культур (аквилегия, астильба, гербера, кальцеолярия, примула и др.) развивается укороченный стебель. В этом случае листья образуют прикорневую розетку, над которой возвышаются цветоносные побеги с цветками или соцветиями. Такие стебли обычно растут основанием – вставочный рост – ичасто бывают безлистными (стебли-стрелки). Вставочный рост характерен также для стеблей декоративных злаков (овсяница сизая, ячмень гривастый и др.).

При развитии верхушечной и боковых почек образуются новые побеги, в результате чего происходит ветвление стебля, которое определяет характер роста надземной части и ее внешний вид. Побеги, развивающиеся из почек главного стебля, называют побегами первого порядка. Побеги, которые образуются из почек, расположенных на побегах первого порядка, – побегами второго порядка и т.д.

Лист

Лист – это боковой вегетативный орган ограниченного роста, который нарастает основанием (однодольные растения) или всей поверхностью (двудольные растения).

Основные функции листа – фотосинтез (синтез органических веществ из углекислого газа и воды за счет энергии солнца), транспирация (испарение воды) и газообмен. В листьях могут накапливаться питательные вещества, а у суккулентов – вода. У некоторых растений (бегония, сенполия) лист является органом вегетативного размножения. Листья большинства травянистых цветочно-декоративных растений живут не более одного вегетационного периода, вечнозеленых – 1–5 лет, а иногда (араукария) – и до 10–15 лет.

У большинства растений лист состоит из пластинки и черешка. Пластинка – расширенная плоская часть листа, выполняющая его основные функции. Черешок – стеблеобразная часть листа, при помощи которой пластинка прикрепляется к стеблю. В зависимости от способа прикрепления листа к стеблю различают черешковые и сидячие листья.

У некоторых цветочно-декоративных растений (лапчата белая, чина душистая и др.) в основании черешка находятся прилистники, чаще всего парные, травянистые или пленчатые, выполняющие защитную или фотосинтезирующую функции.

Размеры листьев цветочно-декоративных растений очень разнообразны. Их длина варьирует от нескольких миллиметров (обриета, солейролия) до 10–20 м и более (некоторые виды пальм).

Окраска листьев является важнейшим декоративным признаком. По этому признаку различают следующие типы листьев: одноцветные (листовые пластинки с двух сторон зеленые); цветные (листовые пластинки окрашены в любой цвет, кроме зеленого); разноцветные (верхняя и нижняя стороны листовой пластинки окрашены в разный цвет); пятнистые (имеются пятна разного размера и цвета, который отличается от основного цвета листьев); пестрые (отдельные участки листовой пластинки окрашены в разный цвет); окаймленные (по краю листовой пластинки расположена полоса иного цвета).

По консистенции различают листья травянистые (тонкие, мягкие); пленчатые (мелкие, полупрозрачные, суховатые); кожистые (плотные, твердые); мясистые, или сочные (толстые, сочные), а по характеру поверхности – голые (матовые или глянцевые), опушенные (покрыты волосками), с восковым налетом.

По особенностям внешнего строения выделяют простые и сложные листья.

Простой лист имеют одну листовую пластинку, цельную или расчлененную. Расчлененным называется лист, у которого надрезы по краю листовой пластинки достигают ¼ ширины и более. У травянистых растений простые листья чаще всего отмирает вместе со стеблями, а у древесных – обычно опадают осенью.

Простые листья с цельной пластинкой в свою очередь классифицируют по:

– форме пластинки – округлые, яйцевидные, ланцетные, продолговатые, линейные и др.;

– форме верхушки пластинки – тупые, острые, заостренные, остроконечные, выемчатые и др.;

– форме основания пластинки – сердцевидные, округлые, клиновидные, стреловидные, копьевидные и др.;

– форме края пластинки – цельнокрайние, пильчатые, двоякопильчатые, зубчатые, городчатые, выемчатые и др.

Простые листья с расчлененной пластинкой классифицируют:

– по глубине выемки – лопастные (надрезы глубиной не более ¼ ширины листовой пластинки), раздельные (надрезы более ¼ ширины листовой пластинки, но не достигают главной жилки или основания листа), рассеченные (надрезы достигают главной жилки или основания листа);

– по расположению выемок – тройчатые, пальчатые, перистые.

Иногда пластинка бывает рассечена дважды (космея), трижды (эшшольция) или многократно (тысячелистник).

Сложный лист состоит из нескольких (двух и более) листочков, которые прикреплены к общему черешку – рахису. У такого листа сначала опадают листочки, а затем рахис. Сложные листья классифицируют по расположению листочков на рахисе:

– пальчатосложные – листочки располагаются на конце общего черешка в одной плоскости и расходятся более или менее радиально; разновидностью таких листьев являются тройчатосложные, или тройчатые листья, состоящие из трех листочков;

– перистосложные – листочки сидят попарно на общем черешке, причем на верхушке его может располагаться один (непарноперистосложные) или два листочка (парноперистосложные). Перистосложные листья могут иметь более сложное строение, когда на общем черешке сидят два (дваждыперистосложные), три (триждыперистосложные) и более (многократноперистосложные) листьев.

В зависимости от условий окружающей среды и функций, которые выполняет лист, у цветочно-декоративных растений встречаются его видоизменения, или метаморфозы:

– колючки, которые выполняют защитную функцию и характерны для растений засушливых местообитаний (кактусы);

– усики, выполняющие опорную функцию у растений-лиан (чина душистая);

– чашелистики, лепестки, тычинки, пестики, которые являютсячастями цветка листового происхождения и выполняют различные функции: чашелистики и лепестки – защитную и сигнальную, привлекают опылителей; тычинки и пестики участвуют в образовании женских и мужских гамет;

– чешуи защищают почки, луковицы или клубнелуковицы от неблагоприятных погодных условий, а также служат для накопления питательных веществ в луковице (гиацинт, нарцисс, тюльпан).

Побег

Побег – это стебель с листьями и почками или только почками, представляющий собой однолетнее окончание веточек.

Участок стебля, несущий листья (почки), называется узлом, а участок стебля между соседними узлами – междоузлием. Междоузлия могут быть длинными (удлиненные побеги) или короткими (укороченные побеги). Угол между стеблем и листом называется пазухой листа. Размещение листьев на побеге может быть очередное (спиральное и двурядное) – когда в узле находится только один лист (бегония, петуния); супротивное – когда в узле находится два листа, один напротив другого (вербена, фуксия) и мутовчатое – в каждом узле располагается три и более листьев(олеандр).

Почка представляет собой зачаточный побег с укороченными междоузлиями, который находится в состоянии относительного покоя. Первый побег растения развивается из почки зародыша семени. Побег обычно заканчивается верхушечной, или апикальной почкой. В пазухах листьев располагаются пазушные, или боковые почки, из которых развиваются боковые побеги. Размещение почек на побеге, как правило, соответствует листорасположению.

По особенностям внутреннего строения (содержанию) различают вегетативные, генеративные и смешанные почки. Из вегетативных (ростовых) почек образуется побег с листьями, из генеративных (цветочных) – цветки или соцветия, из смешанных – облиственный побег с цветками. Генеративные почки многих цветочно-декоративных растений отличаются от вегетативных размерами и формой, обычно они более крупные и округлые (ландыш, сирень).

При наступлении неблагоприятных погодный условий, в умеренных широтах осенью, а в тропиках в засушливый период, почки многолетних растений вступают в сезонный покой, который может длиться несколько месяцев. Такие почки называют покоящимися, или зимующими. Снаружи они обычно покрыты плотными кроющими чешуями, выполняющими защитную функцию. Почки некоторых кустарников и деревьев влажных тропиков, а также большинства травянистых растений, не имеют защитных чешуй.

Часть почек на побеге, обычно расположенных возле его основания, не прорастают весной, а могут находиться в состоянии покоя длительное время (у дуба до 100, у березы – до 50, у боярышника – до 25 лет). Такие почки называют спящими. Они пробуждаются и трогаются в рост при повреждении или обрезке растений и имеют большое значение при восстановлении декоративных качеств деревьев и кустарников.

Не менее важную роль играют придаточные (адвентивные) почки, которые, в отличие от спящих, могут закладываться на разных частях растения – в узлах и на междоузлиях стебля, на корнях, корневищах и даже листьях. Их образование также связано с повреждением или обрезкой растений либо воздействием на него какого-либо раздражителя. Способность к образованию растениями придаточных почек и развитию из них новых побегов широко используется на практике при вегетативном размножении растений и их восстановлении после воздействия повреждающих факторов.

Наряду с типичными побегами, у цветочно-декоративных растений часто развиваются видоизмененные побеги, что связано с выполнением ими определенных функций – запасание питательных веществ и воды, закрепление растения на опоре, защита от неблагоприятных условий и от поедания животными и др. Видоизмененные побеги могут быть подземными и надземными. К подземным видоизмененным побегам относят корневище, клубень, луковицу, клубнелуковицу и др.

Корневище – это видоизмененный подземный побег, который может нарастать горизонтально (аспидистра, ирис гибридный, хризантема) или вертикально (зантедешия, ирис сибирский, примула). В отличие от корня, на корневище имеются узлы, недоразвитые чешуевидные листья и междоузлия. По всей длине на корневище образуются придаточные корни, а в узлах развиваются надземные побеги, листья, цветоносы. Молодая часть корневища заканчивается верхушечной почкой. Живет корневище от 2 до 25 лет и более, в нем часто накапливаются запасные питательные вещества в виде растворимых сахаров или крахмала (альстремерия).

Столоны – интенсивно растущие подземные побеги, быстро отделяющиеся от материнского растения и заканчивающиеся почкой, которая дает начало новому растению (зантедешия, крокус, сирень, фрезия, хризантема).

Каудекс (стеблекорень) развивается у некоторых многолетних цветочно-декоративных растений, вместе с корнем выполняет функцию накопления питательных веществ и образует большое количество почек возобновления (гейхера, дельфиниум, пион, флокс метельчатый).

Клубень – это видоизмененный подземный побег округлой формы с сильно утолщенным стеблем, в котором накапливаются запасные вещества (крахмал, реже – масла). Он образуется в результате утолщения подсемядольного колена (гипокотиля). Сверху клубень покрыт плотной покровной тканью, на нем можно легко различить основание и верхушку. В верхней (апикальной) части клубня сосредоточено большинство почек, из которых развиваются листья и цветоносы. Клубни стеблевого происхождения характерны для бегонии клубневой, глоксинии, цикламена.

Луковица – это видоизмененный подземный побег, у которого листья превратились в луковичные чешуи, прикрепленные к укороченному стеблю (донцу луковицы). В сочных мясистых чешуях накапливаются запасные питательные вещества (растворимые углеводы). На верхушке донца располагается верхушечная (центральная) почка, из которой развивается цветоносный стебель с цветком или соцветием, а также листья. В пазухах сочных чешуй формируются боковые почки, дающие начало луковицам-деткам. Из нижней части донца луковицы отрастают придаточные корни.

Различают пленчатые и черепитчатые луковицы. Пленчатая луковица сверху покрыта сухими защитными чешуями, а ее сочные чешуи полностью прикрывают одна другую (гиацинт, нарцисс, тюльпан). В состоянии покоя такая луковица теряет придаточные корни. Черепитчатая луковица лишена защитных чешуй, ее сочные чешуи располагаются черепитчато, а корни не отмирают (лилия).

Клубнелуковица – видоизмененный подземный побег, запасающий питательные вещества в утолщенном и укороченном основании стебля, покрытом сверху пленчатыми или кожистыми чешуями (гладиолус, крокус, фрезия). Клубнелуковица обычно короче и шире луковицы. По форме и внутреннему строению клубнелуковица напоминает клубень, но сверху, как и луковица, покрыта основаниями отмерших листьев, которые закрывают ее и предохраняют от подсыхания и повреждения. Корни вырастают из основания клубнелуковицы, которое обычно имеет вогнутую форму. В пазухе каждого листа на поверхности клубнелуковицы находится почка. Их почки, расположенной в верхней части клубнелуковицы, развивается цветоносный побег.

У некоторых цветочно-декоративных растений образуются надземные видоизмененные побеги. При этом видоизменяться могут как отдельные части побега (стебель, листья, почки), так и побег в целом. У растений, произрастающих в засушливых районах, побеги часто выполняют функцию запасания воды. Такие растения называют суккулентами (от лат. суккус – сок, сочный). В соответствии с запасающим воду органом различают стеблевые (кактусы, молочай) и листовые (алоэ, молодило, очиток, толстянка) суккуленты. Стебли кактусов на 90% образованы крупными клетками водозапасающей ткани, которые выполняют не только роль своеобразного резервуара с водой, но и участвуют в фотосинтезе.

Филлокладии – стебли или целые побеги, которые выполняют функцию листьев и имеют их форму (папоротники). При этом складывается ложное впечатление, что цветок образовался на листе, как, например, у иглицы.

Кладодии – стебли, которые выполняют функцию листьев, но не имеют характерной для них формы (аспарагус).

Колючки образуются, как правило, в связи с дефицитом влаги и выполняют также защитную функцию. Колючки бывают стеблевого (роза) или листового (кактусы) происхождения и часто защищают растение от поедания животными.

Усики представляют собой видоизмененные боковые побеги и служат для прикрепления растений к опоре (тетрастигма, циссус).

Плети – побеги, которые растут горизонтально и укореняются в узлах (барвинок).

Усы – горизонтально растущие побеги с длинными междоузлиями, которые обычно укореняются верхушечными почками и образуют розетку листьев (живучка ползучая).

Луковички (бульбочки) возникают как надземные видоизмененные побеги в пазухах листьев (лилии тигровая, белая, бульбоносная) или в соцветиях. Они имеют вид маленьких шаровидных образований, содержат запасные вещества, благодаря чему могут служить органами вегетативного размножения.

Источник статьи: http://zdamsam.ru/a49681.html