- НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ «ОДНАЖДЫ, В СТУДЁНУЮ ЗИМНЮЮ ПОРУ. » (из стихотворения «Крестьянские дети»)

- Мужичок с ноготок

- Полное стихотворение Н.А. Некрасова «Крестьянские дети» 1861 года

- Усатые лошади: Мутация, от которой кони становятся усатыми и бородатыми. Описание и примеры странных коней

- ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: Тихий Дон

- НАСТРОЙКИ.

- СОДЕРЖАНИЕ.

- СОДЕРЖАНИЕ

НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ «ОДНАЖДЫ, В СТУДЁНУЮ ЗИМНЮЮ ПОРУ. »

(из стихотворения «Крестьянские дети»)

Мужичок с ноготок

Мужичок с ноготок

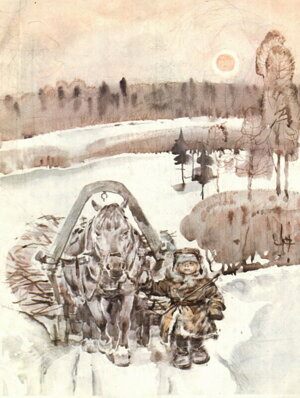

Однажды, в студёную зимнюю пору

Я из лесу вышел; был сильный мороз.

Гляжу, поднимается медленно в гору

Лошадка, везущая хворосту воз.

И, шествуя важно, в спокойствии чинном,

Лошадку ведёт под уздцы мужичок

В больших сапогах, в полушубке овчинном,

В больших рукавицах. а сам с ноготок!

«Здорово, парнище!» — «Ступай себе мимо!» —

«Уж больно ты грозен, как я погляжу!

Откуда дровишки?» — «Из лесу, вестимо,

Отец, слышишь, рубит, а я отвожу».

(В лесу раздавался топор дровосека.) —

«А что, у отца-то большая семья?» —

«Семья-то большая, да два человека

Всего мужиков-то: отец мой да я. » —

«Так вон оно что! А как звать тебя?» — «Власом». —

«А кой тебе годик?» — «Шестой миновал.

Ну, мёртвая!» — крикнул малюточка басом,

Рванул под уздцы и быстрей зашагал.

На эту картину так солнце светило,

Ребёнок был так уморительно мал,

Как будто всё это картонное было,

Как будто бы в детский театр я попал.

Но мальчик был мальчик живой, настоящий,

И дровни, и хворост, и пегонький конь,

И снег до окошек деревни лежащий,

И зимнего солнца холодный огонь —

Всё, всё настоящее русское было,

С клеймом нелюдимой, мертвящей зимы,

Что русской душе так мучительно мило,

Что русские мысли вселяет в умы, —

Те честные мысли, которым нет доли,

Которым нет смерти — дави не дави,

В которых так много и злобы и боли,

В которых так много любви!

Полное стихотворение Н.А. Некрасова «Крестьянские дети» 1861 года

Опять я в деревне. Хожу на охоту,

Пишу мои вирши — живется легко,

Вчера, утомленный ходьбой по болоту,

Забрел я в сарай и заснул глубоко.

Проснулся: в широкие щели сарая

Глядятся веселого солнца лучи.

Воркует голубка; над крышей летая,

Кричат молодые грачи,

Летит и другая какая-то птица —

По тени узнал я ворону как раз;

Чу! шепот какой-то. а вот вереница

Вдоль щели внимательных глаз!

Всё серые, карие, синие глазки —

Смешались, как в поле цветы.

В них столько покоя, свободы и ласки,

В них столько святой доброты!

Я детского глаза люблю выраженье,

Его я узнаю всегда.

Я замер: коснулось души умиленье.

Чу! шепот опять!

Первый голос

Борода!

Второй

А барин, сказали.

Третий

Потише вы, черти!

Второй

У бар бороды не бывает — усы.

Первый

А ноги-то длинные, словно как жерди.

Четвертый

А вона на шапке, гляди-тко — часы!

Пятый

Ай, важная штука!

Шестой

И цепь золотая.

Седьмой

Чай, дорого стоит?

Восьмой

Как солнце горит!

Девятый

А вона собака — большая, большая!

Вода с языка-то бежит.

Пятый

Ружье! погляди-тко: стволина двойная,

Замочки резные.

Третий (с испугом)

Глядит!

Четвертый

Молчи, ничего! постоим еще, Гриша!

Испугались шпионы мои

И кинулись прочь: человека заслыша,

Так стаей с мякины летят воробьи.

Затих я, прищурился — снова явились,

Глазенки мелькают в щели.

Что было со мною — всему подивились

И мой приговор изрекли:

«Такому-то гусю уж что за охота!

Лежал бы себе на печи!

И, видно, не барин: как ехал с болота,

Так рядом с Гаврилой. » — Услышит, молчи! —

О милые плуты! Кто часто их видел,

Тот, верю я, любит крестьянских детей;

Но если бы даже ты их ненавидел,

Читатель, как «низкого рода людей», —

Я всё-таки должен сознаться открыто,

Что часто завидую им:

В их жизни так много поэзии слито,

Как дай бог балованным деткам твоим.

Счастливый народ! Ни науки, ни неги

Не ведают в детстве они.

Я делывал с ними грибные набеги:

Раскапывал листья, обшаривал пни,

Старался приметить грибное местечко,

А утром не мог ни за что отыскать.

«Взгляни-ка, Савося, какое колечко!»

Мы оба нагнулись, да разом и хвать

Змею! Я подпрыгнул: ужалила больно!

Савося хохочет: «Попался спроста!»

Зато мы потом их губили довольно

И клали рядком на перилы моста.

Должно быть, за подвиги славы мы ждали,

У нас же дорога большая была:

Рабочего звания люди сновали

По ней без числа.

Копатель канав — вологжанин,

Лудильщик, портной, шерстобит,

А то в монастырь горожанин

Под праздник молиться катит.

Под наши густые, старинные вязы

На отдых тянуло усталых людей.

Ребята обступят: начнутся рассказы

Про Киев, про турку, про чудных зверей.

Иной подгуляет, так только держися —

Начнет с Волочка, до Казани дойдет!

Чухну передразнит, мордву, черемиса,

И сказкой потешит, и притчу ввернет:

«Прощайте, ребята! Старайтесь найпаче

На господа бога во всем потрафлять.

У нас был Вавило, жил всех побогаче,

Да вздумал однажды на бога роптать, —

С тех пор захудал, разорился Вавило,

Нет меду со пчел, урожаю с земли,

И только в одном ему счастие было,

Что волосы из носу шибко росли. »

Рабочий расставит, разложит снаряды —

Рубанки, подпилки, долота, ножи:

«Гляди, чертенята!» А дети и рады,

Как пилишь, как лудишь — им всё покажи.

Прохожий заснет под свои прибаутки,

Ребята за дело — пилить и строгать!

Иступят пилу — не наточишь и в сутки!

Сломают бурав — и с испугу бежать.

Случалось, тут целые дни пролетали —

Что новый прохожий, то новый рассказ.

Ух, жарко. До полдня грибы собирали.

Вот из лесу вышли — навстречу как раз

Синеющей лентой, извилистой, длинной,

Река луговая: спрыгнули гурьбой,

И русых головок над речкой пустынной

Что белых грибов на полянке лесной!

Река огласилась и смехом, и воем:

Тут драка — не драка, игра — не игра.

А солнце палит их полуденным зноем.

Домой, ребятишки! обедать пора.

Вернулись. У каждого полно лукошко,

А сколько рассказов! Попался косой,

Поймали ежа, заблудились немножко

И видели волка. у, страшный какой!

Ежу предлагают и мух, и козявок,

Корней молочко ему отдал свое —

Не пьет! отступились.

Кто ловит пиявок

На лаве, где матка колотит белье,

Кто нянчит сестренку двухлетнюю Глашку,

Кто тащит на пожню ведерко кваску,

А тот, подвязавши под горло рубашку,

Таинственно что-то чертит по песку;

Та в лужу забилась, а эта с обновой:

Сплела себе славный венок, —

Всё беленький, желтенький, бледно-лиловый

Да изредка красный цветок.

Те спят на припеке, те пляшут вприсядку.

Вот девочка ловит лукошком лошадку:

Поймала, вскочила и едет на ней.

И ей ли, под солнечным зноем рожденной

И в фартуке с поля домой принесенной,

Бояться смиренной лошадки своей.

Грибная пора отойти не успела,

Гляди — уж чернехоньки губы у всех,

Набили оскому: черница поспела!

А там и малина, брусника, орех!

Ребяческий крик, повторяемый эхом,

С утра и до ночи гремит по лесам.

Испугана пеньем, ауканьем, смехом,

Взлетит ли тетеря, закокав птенцам,

Зайчонок ли вскочит — содом, суматоха!

Вот старый глухарь с облинялым крылом

В кусту завозился. ну, бедному плохо!

Живого в деревню тащат с торжеством.

«Довольно, Ванюша! гулял ты немало,

Пора за работу, родной!»

Но даже и труд обернется сначала

К Ванюше нарядной своей стороной:

Он видит, как поле отец удобряет,

Как в рыхлую землю бросает зерно,

Как поле потом зеленеть начинает,

Как колос растет, наливает зерно.

Готовую жатву подрежут серпами,

В снопы перевяжут, на ригу свезут,

Просушат, колотят-колотят цепами,

На мельнице смелют и хлеб испекут.

Отведает свежего хлебца ребенок

И в поле охотней бежит за отцом.

Навьют ли сенца: «Полезай, постреленок!»

Ванюша в деревню въезжает царем.

Однако же зависть в дворянском дитяти

Посеять нам было бы жаль.

Итак, обернуть мы обязаны кстати

Другой стороною медаль.

Положим, крестьянский ребенок свободно

Растет, не учась ничему,

Но вырастет он, если богу угодно,

А сгибнуть ничто не мешает ему.

Положим, он знает лесные дорожки,

Гарцует верхом, не боится воды,

Зато беспощадно едят его мошки,

Зато ему рано знакомы труды.

Однажды, в студеную зимнюю пору

Я из лесу вышел; был сильный мороз.

Гляжу, поднимается медленно в гору

Лошадка, везущая хворосту воз.

И шествуя важно, в спокойствии чинном,

Лошадку ведет под уздцы мужичок

В больших сапогах, в полушубке овчинном,

В больших рукавицах. а сам с ноготок!

«Здорово, парнище!» — Ступай себе мимо! —

«Уж больно ты грозен, как я погляжу!

Откуда дровишки?» — Из лесу, вестимо;

Отец, слышишь, рубит, а я отвожу.

(В лесу раздавался топор дровосека.) —

«А что, у отца-то большая семья?»

— Семья-то большая, да два человека

Всего мужиков-то: отец мой да я. —

«Так вон оно что! А как звать тебя?»

— Власом. —

«А кой тебе годик?» — Шестой миновал.

Ну, мертвая! — крикнул малюточка басом,

Рванул под уздцы и быстрей зашагал.

На эту картину так солнце светило,

Ребенок был так уморительно мал,

Как будто всё это картонное было,

Как будто бы в детский театр я попал!

Но мальчик был мальчик живой, настоящий,

И дровни, и хворост, и пегонький конь,

И снег, до окошек деревни лежащий,

И зимнего солнца холодный огонь —

Всё, всё настоящее русское было,

С клеймом нелюдимой, мертвящей зимы.

Что русской душе так мучительно мило,

Что русские мысли вселяет в умы,

Те честные мысли, которым нет воли,

Которым нет смерти — дави не дави,

В которых так много и злобы и боли,

В которых так много любви!

Играйте же, дети! Растите на воле!

На то вам и красное детство дано,

Чтоб вечно любить это скудное поле,

Чтоб вечно вам милым казалось оно.

Храните свое вековое наследство,

Любите свой хлеб трудовой —

И пусть обаянье поэзии детства

Проводит вас в недра землицы родной.

Теперь нам пора возвратиться к началу.

Заметив, что стали ребята смелей,

«Эй, воры идут! — закричал я Фингалу. —

Украдут, украдут! Ну, прячь поскорей!»

Фингалушка скорчил серьезную мину,

Под сено пожитки мои закопал,

С особым стараньем припрятал дичину,

У ног моих лег — и сердито рычал.

Обширная область собачьей науки

Ему в совершенстве знакома была;

Он начал такие выкидывать штуки,

Что публика с места сойти не могла,

Дивятся, хохочут! Уж тут не до страха!

Командуют сами! «Фингалка, умри!» —

«Не засти, Сергей! Не толкайся, Кузяха!»

«Смотри — умирает — смотри!»

Я сам наслаждался, валяясь на сене,

Их шумным весельем. Вдруг стало темно

В сарае: так быстро темнеет на сцене,

Когда разразиться грозе суждено.

И точно: удар прогремел над сараем,

В сарай полилась дождевая река,

Актер залился оглушительным лаем,

А зрители дали стречка!

Широкая дверь отперлась, заскрипела,

Ударилась в стену, опять заперлась.

Я выглянул: темная туча висела

Над нашим театром как раз.

Под крупным дождем ребятишки бежали

Босые к деревне своей.

Мы с верным Фингалом грозу переждали

И вышли искать дупелей.

Источник статьи: http://sibmama.ru/nakrasov-odnazdy.htm

Усатые лошади: Мутация, от которой кони становятся усатыми и бородатыми. Описание и примеры странных коней

Хипстерское движение уже давным-давно вышло из моды, но отпетых бородачей и усачей можно встретить на улице до сих пор. Скажем больше, орда волосолицих существ неуклонно растёт. Конспирологи уже строят теории о бородатом заговоре, ведь лохмы на морде начинают отращивать даже животные! Причём те, у которых их отродясь не было. Яркий пример — кони .

Вообще, у всех лошадей есть волоски над губами, но полноценной растительностью обзавелись лишь некоторые породы. Обладателями усов, как правило, становятся лошади холодных кровей . Так называют крупных скакунов для работы в упряжи со спокойным уравновешенным характером.

Эти лошади и без того отличаются от прочих повышенной волосатостью — пышная грива, мохнатые ножки, роскошный хвост . Неудивительно, что именно у них встречается мутация, запускающая процесс роста волос на морде . Да, шикарная растительность — не более чем результат генетической ошибки .

Самыми усатыми среди копытных по праву могут зваться цыганские ваннеры и фризские лошади — у них мутация встречается чаще всего. Причём чем больше на морде лошади растительности, тем она добрее. По крайне мере, так считают англичане. Жители туманного Альбиона даже пословицу по такому случаю придумали: усатый конь тебя не сбросит, усатый конь тебя не бросит.

Каждый копытный хипстер обязан выделяться на фоне остальных заросших сородичей. Потому солидные усы-щётки в стиле Лукашенко конкурируют со стильными завитыми усиками, а легкая небритость — с бесконтрольным зарастанием морды лица .

Есть среди модников и бунтарское движение усо-позитивщиков. Самый известный его представитель — жеребец Алфи . Он ни в какую не дает стричь и равнять свои усы, признавая только естественный рост. «Мои усы — мои правила!» — таков его лозунг.

А вот среди людей мнения насчет лошадиных усов кардинально расходятся. Сбрить их! Пусть растут, это же естественно! Ужасно! Прикольно!

А как считаете вы? Пишите своё мнение в комментариях!

Палец вверх, подписка — неоценимая поддержка нашего труда.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/knigajivotih/usatye-loshadi-mutaciia-ot-kotoroi-koni-stanoviatsia-usatymi-i-borodatymi-opisanie-i-primery-strannyh-konei-600701d660595f5ffd7f75ff

ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: Тихий Дон

НАСТРОЙКИ.

СОДЕРЖАНИЕ.

СОДЕРЖАНИЕ

Не сохами-то славная землюшка наша распахана… Распахана наша землюшка лошадиными копытами, А засеяна славная землюшка казацкими головами, Украшен-то наш тихий Дон молодыми вдовами, Цветет наш батюшка тихий Дон сиротами, Наполнена волна в тихом Дону отцовскими, материнскими слезами. Ой ты, наш батюшка тихий Дон! Ой, что же ты, тихий Дон, мутнехонек течешь? Ах, как мне, тихому Дону, не мутну течи! Со дна меня, тиха Дона, студены ключи бьют, Посередь меня, тиха Дона, бела рыбица мутит

Старинные казачьи песни

Мелеховский двор — на самом краю хутора. Воротца со скотиньего база ведут на север к Дону. Крутой восьмисаженный спуск меж замшелых в прозелени меловых глыб, и вот берег: перламутровая россыпь ракушек, серая изломистая кайма нацелованной волнами гальки и дальше — перекипающее под ветром вороненой рябью стремя Дона. На восток, за красноталом гуменных плетней, — Гетманский шлях, полынная проседь, истоптанный конскими копытами бурый, живущий придорожник, часовенка на развилке; за ней — задернутая текучим маревом степь. С юга — меловая хребтина горы. На запад — улица, пронизывающая площадь, бегущая к займищу.

В предпоследнюю турецкую кампанию вернулся в хутор казак Мелехов Прокофий. Из Туретчины привел он жену — маленькую, закутанную в шаль женщину. Она прятала лицо, редко показывая тоскующие одичалые глаза. Пахла шелковая шаль далекими неведомыми запахами, радужные узоры ее питали бабью зависть. Пленная турчанка сторонилась родных Прокофия, и старик Мелехов вскоре отделил сына. В курень его не ходил до смерти, не забывая обиды.

Прокофий обстроился скоро: плотники срубили курень, сам пригородил базы для скотины и к осени увел на новое хозяйство сгорбленную иноземку-жену. Шел с ней за арбой с имуществом по хутору — высыпали на улицу все, от мала до велика. Казаки сдержанно посмеивались в бороды, голосисто перекликались бабы, орда немытых казачат улюлюкала Прокофию вслед, но он, распахнув чекмень, шел медленно, как по пахотной борозде, сжимал в черной ладони хрупкую кисть жениной руки, непокорно нес белесо-чубатую голову, — лишь под скулами у него пухли и катались желваки да промеж каменных, по всегдашней неподвижности, бровей проступил пот.

С той поры редко видели его в хуторе, не бывал он и на майдане. Жил в своем курене, на отшибе у Дона, бирюком. Гутарили про него по хутору чудное. Ребятишки, пасшие за прогоном телят, рассказывали, будто видели они, как Прокофий вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до Татарского, ажник, кургана. Сажал ее там на макушке кургана, спиной к источенному столетиями ноздреватому камню, садился с ней рядом, и так подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока истухала заря, а потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой. Хутор терялся в догадках, подыскивая объяснение таким диковинным поступкам, бабам за разговорами поискаться некогда было. Разно гутарили и о жене Прокофия: одни утверждали, что красоты она досель невиданной, другие — наоборот. Решилось все после того, как самая отчаянная из баб, жалмерка Мавра, сбегала к Прокофию будто бы за свежей накваской. Прокофий полез за накваской в погреб, а за это время Мавра и разглядела, что турчанка попалась Прокофию последняя из никудышных…

Спустя время раскрасневшаяся Мавра, с платком, съехавшим набок, торочила на проулке бабьей толпе:

— И что он, милушки, нашел в ней хорошего? Хоть бы баба была, а то так… Ни заду, ни пуза, одна страма. У нас девки глаже ее выгуливаются. В стану — перервать можно, как оса; глазюки — черные, здоровющие, стригеть ими, как сатана, прости бог. Должно, на сносях дохаживает, ей-бо!

— На сносях? — дивились бабы.

— Кубыть, не махонькая, сама трех вынянчила.

— С лица-то? Желтая. Глаза тусменныи, — небось не сладко на чужой сторонушке. А ишо, бабоньки, ходит-то она… в Прокофьевых шароварах.

— Ну-у. — ахали бабы испуганно и дружно.

— Сама видала — в шароварах, только без лампасин. Должно, буднишные его подцепила. Длинная на ней рубаха, а из-под рубахи шаровары, в чулки вобратые. Я как разглядела, так и захолонуло во мне…

Шепотом гутарили по хутору, что Прокофьева жена ведьмачит. Сноха Астаховых (жили Астаховы от хутора крайние к Прокофию) божилась, будто на второй день троицы, перед светом, видела, как Прокофьева жена, простоволосая и босая, доила на их базу корову. С тех пор ссохлось у коровы вымя в детский кулачок, отбила от молока и вскоре издохла.

В тот год случился небывалый падеж скота. На стойле возле Дона каждый день пятнилась песчаная коса трупами коров и молодняка. Падеж перекинулся на лошадей. Таяли конские косяки, гулявшие на станичном отводе. И вот тут-то прополз по проулкам и улицам черный слушок…

С хуторского схода пришли казаки к Прокофию.

Хозяин вышел на крыльцо, кланяясь.

— За чем добрым пожаловали, господа старики?

Толпа, подступая к крыльцу, немо молчала.

Наконец один подвыпивший старик первым крикнул:

— Волоки нам свою ведьму! Суд наведем.

Прокофий кинулся в дом, но в сенцах его догнали. Рослый батареец, по уличному прозвищу Люшня, стукал Прокофия головой о стену, уговаривал:

— Не шуми, не шуми, нечего тут. Тебя не тронем, а бабу твою в землю втолочим. Лучше ее уничтожить, чем всему хутору без скотины гибнуть. А ты не шуми, а то головой стену развалю!

— Тяни ее, суку, на баз. — гахнули у крыльца.

Полчанин Прокофия, намотав на руку волосы турчанки, другой рукой зажимая рот ее, распяленный в крике, бегом протащил ее через сени и кинул под ноги толпе. Тонкий вскрик просверлил ревущие голоса.

Прокофий раскидал шестерых казаков и, вломившись в горницу, сорвал со стены шашку. Давя друг друга, казаки шарахнулись из сенцев. Кружа над головой мерцающую, взвизгивающую шашку, Прокофий сбежал с крыльца. Толпа дрогнула и рассыпалась по двору.

У амбара Прокофий настиг тяжелого в беге батарейца Люшню и сзади, с левого плеча наискось, развалил его до пояса. Казаки, выламывавшие из плетня колья, сыпанули через гумно в степь.

Через полчаса осмелевшая толпа подступила ко двору. Двое разведчиков, пожимаясь, вошли в сенцы. На пороге кухни, подплывшая кровью, неловко запрокинув голову, лежала Прокофьева жена; в прорези мученически оскаленных зубов ее ворочался искусанный язык. Прокофий, с трясущейся головой и остановившимся взглядом, кутал в овчинную шубу попискивающий комочек — преждевременно родившегося ребенка.

Жена Прокофия умерла вечером этого же дня. Недоношенного ребенка, сжалившись, взяла бабка, Прокофьева мать.

Его обложили пареными отрубями, поили кобыльим молоком и через месяц, убедившись в том, что смуглый турковатый мальчонок выживет, понесли в церковь, окрестили. Назвали по деду Пантелеем. Прокофий вернулся с каторги через двенадцать лет. Подстриженная рыжая с проседью борода и обычная русская одежда делала его чужим, непохожим на казака. Он взял сына и стал на хозяйство.

Пантелей рос исчерна-смуглым, бедовым. Схож был на мать лицом и подбористой фигурой.

Женил его Прокофий на казачке — дочери соседа.

С тех пор и пошла турецкая кровь скрещиваться с казачьей. Отсюда и повелись в хуторе горбоносые, диковато-красивые казаки Мелеховы, а по-уличному — Турки.

Похоронив отца, въелся Пантелей в хозяйство: заново покрыл дом, прирезал к усадьбе с полдесятины гулевой земли, выстроил новые сараи и амбар под жестью. Кровельщик по хозяйскому заказу вырезал из обрезков пару жестяных петухов, укрепил их на крыше амбара. Веселили они мелеховский баз беспечным своим видом, придавая и ему вид самодовольный и зажиточный.

Источник статьи: http://booksonline.com.ua/view.php?book=33059&page=157

Мужичок с ноготок

Мужичок с ноготок