Тасмолинская культура саков Центрального Казахстана

Отличительной чертой тасмолинской куль¬туры являются своеобразные погребальные памятники — курганы с «усами». Это надмогильный комплекс, состоящий из основного кургана большого размера, примыкающего к нему с восточной стороны малого кургана и отходящих от него на восток двух невысоких каменных гряд шириной 1,5-2 м и длиной 20-200 м. Каменные гряды имеют форму полудуг и нередко в начале и конце ограничены круглыми каменными сооружениями курганного типа. Таким образом, в курган с «усами» входят три сооружения: большой курган с погребением человека, малый обычно с захоронением коня и глиняным сосудом и каменные гряды. Основной курган содержит в себе погребение с разнообразным инвентарем. Малый курган не имеет могильной ямы. Под его насыпью на уровне погребенной почвы (на материке) обычно находят конский скелет или отдельные его кости (череп, конечности), а в восточной части — один, реже два глиняных сосуда. Описанный тип кургана с «усами» наиболее распространенный, встречаются и его варианты. Например, сдвоенные курганы, когда малый курган расположен не с восточной, а с южной от большого кургана стороны. В этом случае они, как правило, одинакового размера. Лишь в одном случае малый курган сооружен на вер¬шине большого, но всегда присутствуют три составных комплекса.

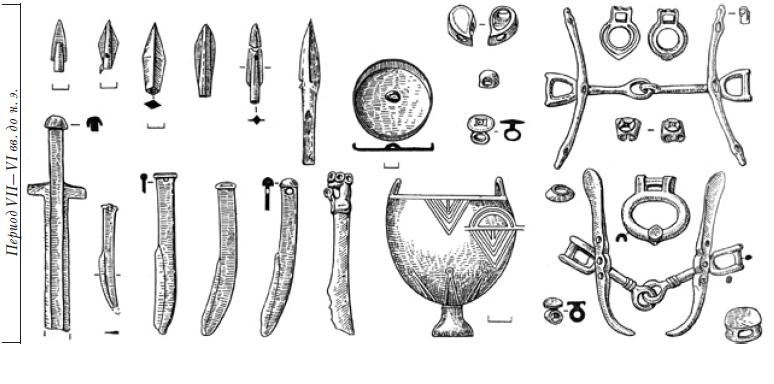

В хронологическом отношении памятники тасмолинской культуры делятся на два этапа: VII—VI вв. и V—III вв. до н. э. Первый этап культуры характеризуется определенным набором погребального инвентаря. Это бронзовые наконечники стрел (двухперые с выступающей втулкой и трехперые черешковые), кинжалы с брусковидным навершием и бабочковидным перекрестием (акинаки), бронзовые стремечковидные удила с разнообразными псалиями, бронзовые зеркала.

Эту культуру выделил М.К. Кадырбаев, продолживший исследование ее вслед за А.Х. Маргуланом. Сейчас памятники тасмолинской культуры изучает А.З. Бейсенов.

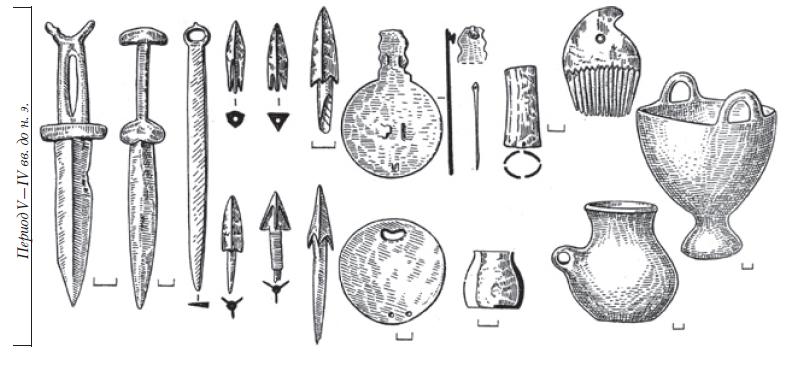

Для второго этапа типичны бронзовые втульчатые трехгранные наконечники стрел, «кольчатые удила», бронзовые зеркала.

Примером памятников первого этапа является курган 19 из могильника Тасмола I. Он имел каменную насыпь диаметром 8 м и высотой 0,3 м. Длина северной гряды его 52 м, южной — 46 м при ширине 1,5 м. Памятник является вариантом сдвоенных курганов, где в одной насыпи совмещены функции основного и малого курганов. Поэтому под насыпью кургана в юго-восточной части найдены обломки двух сосудов, а в центральной части вскрыта могильная яма. Она была забутована камнями и представляла собой прямоугольное в плане сооружение длиной 1,8 м, шириной 0,8 м, глубиной 1,5 м, ориентированное длин¬ной осью с севера на юг. На дне ее расчищен скелет женщины, лежащей на спине, в вытянутом положении, головой на север. Под ним находилась камышовая подстилка. На правой тазовой кости погребенной обнаружено круглое бронзовое зеркало диаметром 19 см, под костями стопы — черепа двух баранов. С левой стороны скелета лежал точильный камень прямоугольной формы, а на нем — железный нож. Вдоль костей левой ноги располагались череп и лопатка лошади. В зубах лошади «зажаты» бронзовые стремевидные удила с трехдырчатыми псалиями. Обнаружены также остатки ремней уздечки и бронзовые бусы, а также бляшки, украшавшие их.

Рис. 4.15.а. Материальная культура ранних кочевников Восточного Казахстана. Орудия труда, оружие посуда.

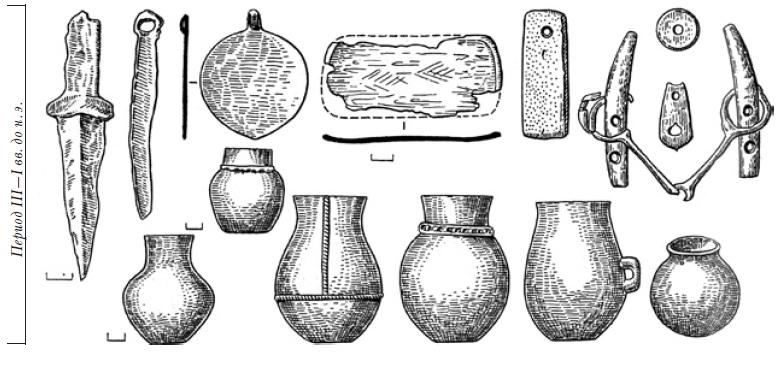

Конское снаряжение из погребений Тасмолинской культуры представлено удилами и псалиями различных форм. Характерными для тасмолинской культуры являются удила: со стремевидными окончаниями и дополнительным отверстием; со стремевидными окончаниями, но без дополнительного отверстия; со стремевидно-прямоугольными окончаниями; кольчатые. Псалии также разнообразны по форме: трехдырчатые роговые и костяные; двудырчатые крючковидные; трехдырчатые бронзовые, железные и с золотой инкрустацией; трехпетельчатые. Источник происхождения удил и псалиев, видимо, следует искать в Закавказье и Передней Азии, где в конце II — начале I тыс. до н. э. бытовали самые различные виды этого снаряжения. На самых ранних из них, изготовленных из кости, удила и псалии составляли единое целое.

Знакомство ранних кочевников Казахстана с этим типом узды могло произойти в VII в. до н. э. во время похода скифо-сакских племен в Переднюю Азию.

Бронзовые ножи двух типов: с кольчатым в виде кольца навершием рукояти и без выделенной рукояти. Второй тип известен еще с бронзового века. Железные ножи повторяют форму бронзовых, но появляются они лишь на втором этапе тасмолинской культуры.

Круглые бронзовые зеркала представлены несколькими типами: с высоким бортиком по краю диска и петлей посередине; с петлей в центре диска; с фигурной ручкой; с сильно выступающей ручкой; с боковой петлей и прямоугольным выступом. Первый тип — наиболее ранний и встречается не позже VI в. до н. э. Зеркала с рукоятью появляются в V в. до н. э. Среди десятков экземпляров типовых зеркал встречаются и единичные. Так, у зеркала из могильника Карамурун I рукоятка оканчивается изображением голов двух козлов.

Есть в погребениях каменные жертвенники, выполненные из песчаника, в виде овальных и круглых чаш на ножках.

Одной из наиболее распространенных находок являются глиняные сосуды. Большинство их имеет прямые или чуть отогнутые наружу венчики, плавно переходящие в полусферическое тулово с плоским дном. Все без исключения сосуды выполнены методом ручной ленточной лепки. В глиняную массу примешивали толченый гранит и кварцевый песок. Большая слоистость теста говорит о низком качестве обжига.

Рис. 4.15.6. Материальная культура ранних кочевников Восточного Казахстана. Предметы быта, оружие, посуда.

Найдены скульптурные и рельефные изображения зверей, выполненные из бронзы, золота, рога и кости.

Так, интересны две бронзовые скульптурные фигурки козлов, найденные у черепа лошади в одном из курганов. Обе отлиты в одной литейной форме и после отливки подвергались дополнительной обработке. Обнаружено несколько экземпляров полых фигурок архара. Из других украшений представлены бляшки с изображениями кабана, лося. Найдены застежки для верхней одежды из маральего рога в виде головы грифона, на котором, в свою очередь, выгравирован многофигурный рисунок. В VI — V вв. до н. э. появляются тисненные золотой фольгой фигурки хищников — барсов, львов, золотые бляхи. Они применялись для украшения налобного ремня лошади и одежды.

Среди предметов вооружения преобладают наконечники стрел. Они относятся к двум типам: двуперые с выступающей втулкой и трехперые черешковые. В одном из курганов могильника Карамурун I обнаружены остатки кожаного колчана, в котором находились 46 стрел, уложенных в 3 ряда. Удалось установить длину древка — 60 см. Из общего числа наконечников бронзовых — 42 шт., костяных — 3, деревянных — 1. Среди втульчатых есть наконечники с листовидной формой пера и шипом на втулке, выходящим за нижний обрез, наконечники с асимметрично-ромбовидной формой пера и втулкой, доходящей до острия боевой головки, наконечники ромбовидной формы со сглаженными плоскостями.

Черешковые наконечники стрелы имеют подтреугольную форму с лопастями, почти доходящими до острия; с выемками в нижней части боевой головки и зубчатыми выемками.

Во второй половине VI в. до н. э. наряду с перечисленными появляются новые наконечники — трехперые втульчатые, которые в V — IV вв. до н. э. становятся преобладающими. Возможно, эта форма была заимствована от скифов и савроматов. Примерно в это же время распространяются трехгранные наконечники со скрытой втулкой и выступающими шипами.

Другой вид вооружения — бронзовые кинжалы-акинаки — представлен единичными экземплярами. Акинак из могильника Нурманбет IV датируемый VI в. до н. э., характеризуется массивной рукоятью шире клинка и всего на 5 см короче его. Рукоять имеет грибовидное навершие и широкое овальное перекрестие. Другие экземпляры выделяются непропорциональностью рукояти и лезвия. Встречаются рожковидные навершия с бабочковидным перекрестием. Крепились кинжалы к поясу с помощью специальных металлических обойм. Пояса имели важное значение для кочевников. Именно у тасмолинцев зафиксированы наборные пояса с прикрепленными к кожаной основе бронзовыми бляшками.

Рис. 4.15.в. Материальная культура ранних кочевников Восточного Казахстана. Предметы быта, оружие, посуда.

Источник статьи: http://arheologija.ru/tasmolinskaya-kultura-sakov-tsentralnogo-kazahstana/

Майданы

Курганы с усами – ловчая сеть богов

Александр Махов, г. Москва, март 2010г.

Немного из предыстории вопроса

Идею об изучении свойств курганов с ”усами” или, в другом наименовании, – курганов с каменными грядами, мне подсказал Роман Никифоров, наш украинский защитник Днепровских майданов, главный энтузиаст одноимённого интернет-сообщества. Он, после выхода статьи о майданах, написал: “По поводу «усов» есть интересное продолжение. Я в интернете нашёл упоминание о курганах с «усами», находящихся в североказахстанских степях. Может это то же самое, что и наши майданы? А может это что-то другое, но схожее по принципу?”

Другим вопросом, после некоторого ознакомления с новой темой, стала дилемма: выльется ли дальнейшее исследование в отдельную статью, или оно должно быть продолжением какой-либо из уже написанных?

Классификация курганов с «усами»

Курганов с «усами» сегодня насчитывается на Евразийских землях более трехсот. Они встречаются на довольно широком пространстве – от Восточного Туркестана до Поднепровья. Однако, наибольшее количество курганов с ”усами” сосредоточено в 4-х компактных группах: 1-я – сары-аркинская, включающая большую часть Центрального Казахстана и Поиртышья, 2-я – улутаутская, 3-я – мугоджарская и примыкающая к ней 4-я – зауральская (Боталов С.Г., Таиров А.Д., Лобчанский И.Э., Курганы с ”усами” урало-казахстанских степей, 2006г.).

Раскопки и исследование этих курганов началось с 1927 года, и в них участвовала такая плеяда замечательных археологов, как Л.Ф.Семёнов, Б.Н.Жданов, П.С.Рыков, Ф.Х.Маргулан, С.М.Ахиджанов, А.М.Оразбаев, Э.Р.Усманова, Ф.Х.Арсланова, А.З.Бейсенов и др.

Мнения большинства исследователей по функциональному предназначению курганов с ”усами” – весьма однотипны: это – могильники. Отдельные исследователи (как П.И. Мариковский – 1977г.) предлагали рассматривать их как астроархеологические объекты, ориентированные своими точками и элементами на определённые планеты и светила, находящиеся в конкретные моменты времени в характерных точках небосклона. Но, данная точка зрения – поддержки в научном мире не получила.

В вопросах хронологической принадлежности этих памятников, как впрочем и для других мегалитических сооружений, единство – тоже пока не достигнуто. Называются самые разные даты в диапазоне: от середины I тысячелетия до н.э. и до VI в. н.э.

Мы же, в качестве примеров, будем использовать информацию с южно-уральских раскопок, начало которым было положено в 1971 году Н.А. Мажитовым. Здесь находится примерно треть от количества всех обнаруженных курганов с ”усами” – 112 комплексов.

Входящие в комплексы курганы – эти монументальные сооружения круглой формы диаметром от 3 до 10 метров, имеют незначительную высоту и выполнены насыпью из камня или земли и камня, где каждый, как правило, состоит из основного кургана большего размера и примыкающего к нему с восточной стороны малого кургана, а также отходящих от них на восток двух каменных гряд шириной 1,5-2 м и длиной от 20 до 200 и более метров. Каменные гряды имеют форму полудуг и часто в своём начале и в конце ограничены круглыми каменными сооружениями курганного типа. Зачастую в большом кургане находят человеческие погребения, в малом – захоронение коня, а в обоих – глиняные сосуды.

Как уже замечено, “усы” курганов не всегда отсыпались из камня. Во многих случаях использовалась и каменно-земляная смесь. В ряде случаев выкладки «усов» были выполнены с разрывами, а также имели множественные изгибы и встроенные груды камней. В некоторых случаях в них обнаружены вкопанные с различными интервалами вертикальные камни. В отдельных комплексах (как в кургане Джанайдар), конструкция «усов» представляла строение коридорно-образного типа, выполненного из вертикально вкопанных в землю каменных плит, перегороженных внутри, для придания устойчивости, другими плитами. Иногда для выкладки этих элементов курганов применялся и различный строительный материал: часть чередующихся отрезков ”усов” длиной по 4-5 м была выполнена из гранитов, другая – из туфобазальтов.

Первая классификация курганов с «усами» была предложена М.К. Кадырбаевым (1966г.), разделившим их на 4 типа (см. таблицу). Отличие между типами состоит в разновидностях взаиморасположения 2-х собственных курганов – большого и малого, имеющихся в каждом сооружении.

Так, для типа I малый курган расположен восточнее большого, для типа II – оба кургана находятся на линии север-юг, и где малый сооружён южнее большого.

К типу III относятся комплексы, где малый курган находится сверху большого, а в типе IV – они вообще сливаются заодно так, что можно сказать об отсутствии малого кургана как такового.

Данная классификация недолго оставалась неизменной, и уже через некоторое время П.Н. Мариковским (1983г.), а затем – А.З. Бейсеновым (1996г.) были предложены изменения.

И как видно из той же таблицы, эти изменения не носили принципиального характера, а в первую очередь, учитывали некоторые дополнительные особенности конфигурации сооружений для типов II и IV, где отмечалось, что курганов в конструкции могло быть не 2, а больше, хотя они по-прежнему располагались в линию или по дуге в генеральном направлении С-Ю.

Мы же, анализируя эту классификационную таблицу, заметим, что самой простейшей конфигурацией кургана с «усами» является случай IV (по Кадырбаеву) или, что то же самое, – случаи I (по Мариковскому и Бейсенову). Такое сооружение имеет минимальное количество элементов – всего 2: собственно курган и 1 пару «усов». Все остальные случаи являются лишь усложнениями этого первичного, скажем – базового варианта. Но и этот базовый вариант, тем не менее – раз он построен и к тому же широко распространён, полностью обеспечивает функционирование мегалитического комплекса. Вот потому-то и именно на этом варианте конструкции, считая остальные – его развитием, и будем искать функциональное предназначение нашего сооружения.

Первый его элемент – каменный курган – имеет форму круга. Но мы, используя знания, изложенные во 2-й части этой статьи, знаем, что форма круга – определяет интенсивное вращение продольно-волновой энергии в его плоскости, плоскости горизонта. И точно такими же свойствами обладает и близкая к кругу форма – кольцевая. И что фактически эти обе формы, выполненные из камня или отсыпанные землёй, являются генераторами этой энергии. Т.е., как для кургана с ”усами”, так и для майдана эти круговые формы являются генераторами излучения .

Теперь остался лишь 2-й элемент – ”усы”. Но, и он для нас – не нов. Это, ещё по майдану, – наш давний знакомый – формирователь потока энергии. Итак, у майдана – крылья, ”усы” или змеевидные валы, а у нашего уральско-казахстанского кургана – ”усы” или каменные гряды: все эти разновидности наименований имеют под собой лишь единственную функцию – быть формирователем потока энергии .

А теперь, если внимательно присмотреться к нашему курганному сооружению, то понятно – перед нами – знакомая мегалитическая ловушка , оружие борьбы с эфирно-вихревыми летательными аппаратами противника. Ловушка, работающая на эффекте ”подсасывания” ЛА за счёт перепада эфирного давления. И, главное: между майданами и курганами с «усами» – никакого функционального различия нет .

Ну, ладно – функционально они одинаковы, а что делать с конструктивными отличиями? И здесь новое предложение, которое, полагал бы, принять как новую классификацию : особенности этих ловушек определять по количеству лучей , этих потоков энергии.

Тогда, наш любой майдан Приднепровья будет иметь от 2 до 4 лучей, а курган с «усами» из Приуралья-Казахстана – лишь только 1. В качестве примеров новой классификации этих ловушек можно указать: 4-х лучевой майдан (аналог – майдан Бурты), 3-х лучевой (Мавринский майдан), 2-х лучевой (Соколовский майдан) и 1-лучевой – курганы с ”усами”.

И ещё. Нет смысла для одних и тех же и функционально одинаковых мегалитических ловушек иметь множество наименований. А потому, что ещё вытекает и из предлагаемой классификации, полагал бы использовать краткий и единственный термин – майдан .

Их первейшая задача – быть разными

Исследователи курганов с «усами» пытаются найти в них что-то общее, чтобы затем по этому выделенному и характерному признаку как-то классифицировать эти сооружения. Но, это в принципе невозможно, ведь ”божественные строители” делали всё, чтобы они были непохожими друг на друга, – были разными .

И это – не Бог весть какая новость! Вот и Египетские пирамиды, прежде всего, отличаются друг от друга уникальной частотной настройкой. Иными словами, на Земле специально строились пирамиды, функционально игравшие роль станций дальней космической связи, но с разной частотной настройкой. И эта разная настройка множества египетских пирамид не позволяла им всем возбуждаться при сеансах избранной и разнесённой в космическом пространстве пары.

Как радиоприёмник должен быть настроен на несущую частоту радиопередатчика, так и лишь пара пирамид, участвующая в сеансе связи и расположенная на разных планетах, должна иметь одинаковые частотные характеристики. А в земных пирамидах Узла связи как раз и невозможно найти что-либо общее: их первейшая задача – быть разными. Отличия во всём: в размерах оснований, конфигурации, углах наклона граней, переломе граней, количестве и расположении камер, наличии шахт и галерей и т.п.

Другой пример – это обязательное отличие одного каменного лабиринта Беломорья от другого. Там тоже каждый лабиринт, по своим частотным характеристикам, должен иметь уникальные размеры и конфигурацию, – всё для того, чтобы исключить ошибку в определении навигационного положения конкретного каменного маяка-излучателя.

Внимательно присмотревшись к индивидуальностям комплексов с «усами», теперь – однолучевых майданов, видим, что в их составе может быть разное количество курганов, разного диаметра и высоты, по-разному расположенных относительно друг друга. «Усы» сооружения тоже всегда имеют особенности из числа: их разная длина, неодинаковые изгибы, разрывы, включения иноформенных каменных площадок и миникурганов, разная ориентация в пространстве и относительно основных курганов, сплошная и коробообразная конструкция, различный строительный материал как цельных усов, так и их отрезков.

И отсюда следует, что для работы с подобными сооружениями нужна не унификация, а – идентификация .

Тогда, понятно, сразу же вопрос: а какой же параметр должен лечь в основу этой идентификации? Отвечаю: частотный спектр излучения !

Здесь каждое мегалитическое сооружение имеет свой уникальный частотный спектр излучения. Это – как в музыке. Например, каждая струна гитары имеет свой основной тон звучания. Но, чтобы он был красив-приятен, каждую струну обвивает тонкая проволочка – канитель, привносящая в этот звук несколько обертонов. Прижали струну на каком-то ладу грифа, струна уже зазвучит по-другому. Тронули одновременно не одну, а несколько струн, звучит аккорд – совсем не унисонный звук.

Так, например, было с частотной настройкой камер-резонаторов в дольменах и пирамидах. Так дело обстоит и с курганными сооружениями-комплексами. Каждый внутренний курган имеет свою частоту, определяемую его диаметром. Например, диаметры каменных лабиринтов Беломорья по условиям СКЧ не могли иметь произвольные размеры. И величины их возможных (расчётных) диаметров сведены в таблицу, подтверждённую практическими замерами существующих мегалитов. И что характерно, эта таблица на все 100% годится и для работы с кругами курганов.

Табл. Диаметры каменных лабиринтов, м

| Коэффициент | N = 19 | N = 18 | N = 17 | N = 16 |

| 1 | 4,0 | 8,0 | 16,1 | 32,1 |

| 1,333 | 3,01 | 6,03 | 12,06 | 24,12 |

| 1,5 | 2,68 | 5,36 | 10,72 | 21,44 |

Но, эти данные косвенно определяют лишь базовую частоту каждого круга-кургана. А далее необходимо учитывать такой фактор, как полярность, который был обнаружен при исследовании различных форм биолокационными методами. О.Рысьев в своей работе ”Эффект формы пирамид” (изд. ”Диля”, 2005г.) даёт следующее определение: ”Полярность – это точки определённого знака, всегда регистрируемые на поверхности объёмных фигур или вблизи контуров плоских фигур, которые всегда занимают половину пространства по одну сторону какой-то из осей координат”. От себя добавлю, что знак полярности понимается как спин вихревого вращения потока энергии, соответственно по-разному регистрируемого биоиндикатором.

До наших дней дошло эзотерическое учение о четырёх ликах Бога, в котором сказано, что в каждом месте поверхности Земли действуют четыре божественные силы. Направлены они с четырёх сторон света: с севера, юга, запада и востока.

Переводя это утверждение на технический язык, получим: в каждой точке земной поверхности действуют 4 потока электромагнитных волн, имеющих северное, южное, западное и восточное направления. Эти поля-потоки на поверхности Земли не перемешаны, как попало. Они упорядочены. И они, образуя результирующее электромагнитное поле, скорей всего, содержат набор волн с разной частотой колебаний, воздействующих на всю живую и неживую материю. Они и образуют излучение форм с различной полярностью.

А теперь, зная, что основной поток энергии для подковообразных форм необходимо учитывать в его движении с запада на восток, посмотрим на следующие рисунки. Здесь 2 сооружения отличаются друг от друга взаиморасположением курганов. На рисунках приведены и знаки полярности. Теперь, в первом варианте – малый курган затенён большим, но знаки полярности определяют как бы ”параллельное соединение” 2-х энергетических токов в ветвях ”усов” (аналогия – ток в электрических цепях). Во втором случае, оба кургана не затеняют друг друга, а энергетические токи энергии действуют как бы в ”последовательной связке”.

“Боги” не впервые применяют эти приёмы-способы. Например, Великие пирамиды в Гизе установлены так, чтобы своими гранями ни в коем случае не затеняли одна другую. В то же время, находящиеся рядом малые пирамиды-спутницы решают как раз противоположную задачу.

Но, вернёмся к нашим объектам. Если от расположения и диаметров курганов зависело: будет ли в спектре ”звучать” унисонный звук определённой частоты или аккорд, то от особенностей других элементов сооружения уже зависела ”тембровая окраска звучания” – насыщение спектра различными обертонами.

И ”боги”-строители просто обязаны были вести учёт всех и каждого сооружения. Но, это означает, что у них должна быть и своя, «божественная» классификация ! И какой же она могла быть?

Думается, а это – логически выверено, что должны для каждого сооружения учитываться следующие параметры:

• направление луча(ей) захвата цели;

• интенсивность потока энергии луча(ей) на кромке излучателя;

• картинка энергетического спектра по каждому лучу.

Далее читатель может домыслить самостоятельно, как, используя перечисленные параметры, решить основную задачу оборонительного прикрытия района.

А теперь – вопрос ”на засыпку”: можно ли заново воспроизвести замысел и решение ”богов” по этой военно-инженерной задаче, используя современную классификационную и “раскопочную” информацию нынешней археологии? Можно ли нарисовать эту картину давно минувших дней, к чему и должны стремиться археологическая и историческая науки?

И, как понимает мой уважаемый читатель, этого сделать – нельзя, сразу и изначально, по существующей методологии, – невозможно!

Теперь же, под ”занавес” параграфа, попытаемся ответить и на другой, изначально важный вопрос: для чего весь этот сыр-бор с отличающимися друг от друга ловушками? Не проще ли строить их все одинаковыми, без хлопотного учёта частотной настройки?

И отвечаю: нет, никоим образом!

Представим картину, что настроечные параметры всех сооружений одинаковы, и какая-то пара ловушек, энергетически взаимодействуя, самовозбудится. Ведь происходит же незапланированное самовозбуждение звукового усилителя при определённом взаиморасположении динамика и микрофона. Когда наш усилитель – превращается в генератор, который можно выключить, лишь отвернув в сторону микрофон или динамик, или выключив электропитание устройства. Но, если поток для самовозбуждения пройдёт вначале между 2-мя ловушками, а затем – и всеми в этом районе обороны, то циркулирующая над ним энергия будет неуправляемой, “взбесившейся”, которую уже просто так не ”выключить”.

Вот потому-то спектры излучения всех и любых мегалитических ловушек майданного типа должны быть уникальными!

И последнее здесь: некоторая классификация возможна внутри диапазона излучения ловушек, например, – по внутренним поддиапазонам этих частот. Но, насколько востребованным на практике будет такой классификационный параметр, не будет ли он искусственно надуманным – ещё вопрос.

Вода, кругом – вода…

Величина контролируемой шумерами территории, включающей Евразийский и Африканский материки, не просто обширна – она была грандиозна. Но шумерские ”небожители”, в отличие от своих мезоамериканских “собратьев”, не привлекали людей непосредственно к войне “богов”, а потому – не могли расставить свой личный состав по всем оборонительным объектам империи. И это означало одно: система обороны, в лучшем случае, должна автоматически выполнять свою функцию при попытке врага её преодолеть, либо, на худой конец, – дистанционно включаться по приказу своих полководцев, отдаваемому по данным сил наблюдения и разведки.

Шумеры понимали: противник должен будет стремиться к созданию плацдармов внутри подконтрольной им территории, которые впоследствии могли быть использованы для нанесения ударов. Но, это означало, что для его кораблей должны быть не только подобраны и оборудованы площадки полевого базирования, но – важно! – обеспечиваться условия запуска их движителей. И в переводе на общетехнический язык это требование упиралось в одно – наличие в этих районах подземных водных потоков. Так было всегда: для функционирования мегалитических сооружений требовалось пропустить под ними движущийся поток воды. Эти потоки, конечно, можно было соорудить и искусственными, но это – потом. А сейчас, в условиях дефицита военного времени и возможного противодействия врага, – подобным строительством заниматься проблемно, нужно подбирать готовые, естественные.

Но, шумерские “боги”, заранее предугадывая действия противника, уже сами подыскивали подходящие врагу плацдармы. Подыскивали… и оснащали их мегалитическими ловушками!

Вот так и были определены места расположения полей мегалитических сооружений: на Северо-Западном Кавказе, в Приднепровье, на Урале, у Балхаша, в Прииртышье и т.д. И только так сегодня можно объяснить их территориальную принадлежность.

При анализе фотоснимков курганных комплексов обращает на себя внимание то обстоятельство, что многие из них расположены на местах, весьма не характерных для могильников – на первых надпойменных террасах небольших речушек, либо на водоразделах и у подножий сопок (см. как пример – план комплекса Ботокара на р. Нуре).

Заметим, что нет ни одной ловушки, установленной на вершине холма. И это подводит к мысли: для функционирования мегалитических сооружений под каждым из них должен быть подземный водный поток.

Активность таких потоков – сезонно меняется, и понятно, что в пору весеннего таяния снегов – она энергетически максимальна. В этот же период, из-за частотного ”зашумливания” сигнала излучения ловушек, если бы не были приняты меры, был бы возможен их выход на режим самовозбуждения.

Но, для современной археологической науки эти вопросы представляются, по крайней мере, неожиданными. Потому-то и к сожалению, ни оценка наличия этих водных артерий, ни биолокационные замеры излучений ловушек – упомянутыми в статье представителями археологической науки не были произведены. Причины? – гадать, думается, – нет смысла. Просто – нужен новый подход, новые люди…

Майданы – ловчая сеть богов

Вот так, нежданно-негаданно статья о майданах – получила продолжение.

Ещё раньше, когда была написана статья ”Мегалитическое противостояние”, казалось – все разновидности мегалитических объектов, использовавшихся ”богами” в своих системах ПВО, – перечислены и охарактеризованы. Но, прошло не так много времени, и высветились абсолютно новые защитные сооружения. Такие, как поля: сейдов, майданов и, вот теперь, – разновидностей майданов, курганов с ”усами”.

И главной особенностью, вернее – предназначением, этих полей ловушек, этой ”ловчьей сети”, было закрытие внутренних территорий шумерской империи от летательных аппаратов противника. Ранее были приняты исчерпывающие меры по прикрытию периметра, границ империи; новые же средства, как видим, имели несколько иную территориальную направленность.

А отсюда – очередная беспокоящая мысль: все ли нами найдены типы оборонительных объектов, состоящих на вооружении противоборствующих сторон? И ответ, думается, – нет.

Так что, уважаемый читатель, работа ещё – впереди!

Источник статьи: http://mound.io.ua/s945624/kurgany_s_usami_lovchaya_set_bogov